|

|

|

|

|

Page 1

: Extérieur,

narthex,

nef,

vitraux

et chapelles

latérales ;

Page 2

: Croisée du transept, bras

nord, bras

sud, chœur

et déambulatoire

;

Page 3 : Trésor et retable

anversois. |

|

| LE TRÉSOR

DE LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE DE RENNES |

|

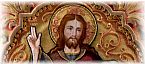

Retable flamand :

La Vierge de la Dormition entourée par les apôtres, détail. |

| 1 - LE TRÉSOR

: LES OBJETS DU CULTE |

|

La salle de présentation du trésor dans l'ancienne

sacristie nord. |

|

Le

trésor (objets du culte) de la cathédrale

Saint-Pierre (1/2).

La Révolution n'a pas été tendre

avec le trésor des églises. La plupart

des objets de culte qu'ils conservaient ont disparu.

Ils ont été volés, vendus ou encore

fondus quand ils présentaient une grande quantité

d'or ou d'argent. Malheureusement, il y eut peu de vols

de précaution (c'est-à-dire qu'un paroissien

«vole» un objet du trésor, le cache

chez lui sans rien dire à personne et attend

des jours meilleurs pour le rendre au clergé).

Rennes

ne fait pas exception. La quasi-totalité du trésor

de la cathédrale Saint-Pierre vient d'achats

ou de dons de fidèles à la toute fin du

XVIIIe siècle et au XIXe.

Curieusement, dans l'ouvrage La Cathédrale

Saint-Pierre de Rennes (PUR, 2021), Cécile

Oulhen écrit que la fonte des métaux et

autres confiscations dues à la Révolution

sont moins responsables de la disparition du trésor

ancien de la cathédrale que la reconstruction

de l'édifice à partir de la fin du XVIIIe

siècle. On ne perçoit pas la logique de

ce raisonnement. En quoi la reconstruction d'un édifice

religieux empêcherait-elle de conserver les pièces

du trésor dans un endroit sûr ?... La cause

invoquée manque d'explications.

À Rennes,

outre les dons et legs de pièces liturgiques

de l'Ancien régime, les évêques

du XIXe siècle ont imprimé leur goût

personnel dans les achats de ciboires, ostensoirs, croix

de procession, vêtements et autres. Parmi eux,

Mgr

Brossays Saint-Marc, qui fut évêque

de Rennes de 1841 à 1878, se distingue tout particulièrement.

Initiateur du décor qui transforme la cathédrale

en basilique romaine, il a voulu doter le trésor

d'«une orfèvrerie raffinée et fastueuse,

véritable mise en abyme du décor qu'il

commande pour l'édifice», écrit

Cécile Oulhen.

Cette page donne quelques exemples des très beaux

objets exposés. La salle, dûment protégée

et sécurisée, a été inaugurée

en 2019.

La pièce qui paraît être la plus

ancienne est un «Baiser

de paix» représentant le Christ crucifié

entre la Vierge et saint Jean, daté de la seconde

moitié du XVIe siècle (donné ci-dessous).

Jadis, cet objet était présenté

au baiser des fidèles à la sortie de la

messe.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

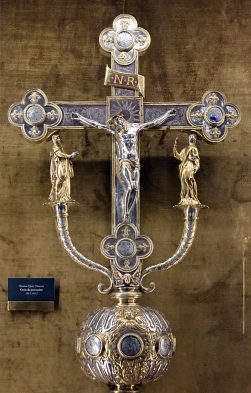

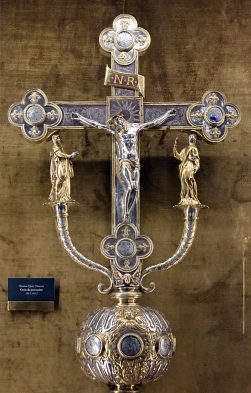

Croix de procession, 1611-1612, détail,

Thomas Quin, Nantes. |

Croix de procession, 1859,

Charles Eugène Trioullier, Paris. |

Tunique de cérémonie. |

Nimbe crucifère pour une statue

Vers 1890-1900.

Armand-Calliat et fils, Lyon. |

Baiser de Paix

Seconde moitié du XVIe siècle. |

|

|

Vitrine d'objets liturgiques. |

Ostensoir, vers 1890-1900

Armand-Calliat et fils, Lyon. |

Pyxide chrismatoire

Paris, 3e quart du XVIIe siècle. |

La salle de présentation du trésor dans l'ancienne

sacristie nord. |

Calice en or massif

offert à Mgr Brossays Saint-Marc

par le pape Pie IX à l'occasion

d'un séjour du prélat à Rome.

|

Chasuble de Mgr Brossays Saint-Marc.

|

|

|

Le

trésor (objets du culte) de la cathédrale

Saint-Pierre (2/2).

---»» L'objet le plus chargé de l'ultramontanisme

cher à Mgr

Brossays Saint-Marc est un calice en or massif et

sa patène. L'ensemble a été offert

à l'archevêque par le pape Pie IX lors

d'un séjour du prélat à Rome. L'élément

à relever est industriel : le décor qui

orne son pied est «réalisé à

l'aide d'une technique italienne peu connue en France,

une micromosaïque composée de tesselles

très fines», écrit Cécile

Oulhen.

Le XIXe siècle a vu le progrès industriel

modifier considérablement le travail des orfèvres.

La mise au point de techniques nouvelles a permis la

production en série, donc à moindre coût,

d'objets liturgiques incrustés ou pas de matières

précieuses. Les ateliers de Paris et de Lyon

acquirent un quasi-monopole de cette production qui

profitait du renouveau religieux. En province, on trouvait

surtout des revendeurs. Rennes,

toutefois, possédait une exception avec l'atelier

Évellin qui fut à la fois fabricant et

revendeur.

Pour se dégager de la norme, ces ateliers de

production adaptaient les modèles de série

aux spécificités des commandes de prestige

passées par les prélats, parmi lesquels

se trouvait Mgr

Brossays Saint-Marc.

Source : La cathédrale

Saint-Pierre de Rennes,

Presses Universitaires de Rennes, 2021, article de Cécile

Oulhen.

|

|

|

| 2 - LE TRÉSOR

: LE RETABLE ANVERSOIS (année 1520) |

|

Dans la salle du trésor, le retable est protégé

par une grille.

Vers 1520. |

|

Le

retable anversois de la cathédrale Saint-Pierre

(1/2).

Aux XVe et XVIe siècles, les villes de Bruxelles,

Malines et Anvers abritaient de grands ateliers spécialisés

dans la création de retables en bois doré

et peint.

Le retable du trésor de la cathédrale

de Rennes

répond aux caractéristiques de cette production

: une caisse, constituée de trois parties verticales,

repose sur une prédelle. Des volets (disparus,

mais on sait qu'ils représentaient des scènes

de la Bible) fixés sur les côtés

étaient ouverts ou fermés selon le calendrier

liturgique. L'ensemble était facilement démontable

pour le transport.

Ces petits bijoux de sculpture étaient placés

dans le chœur des églises ou dans des chapelles

latérales. Ils servaient à la dévotion

des commanditaires et des fidèles. Dans l'ouvrage

La cathédrale Saint-Pierre de Rennes,

Cécile Oulhen indique que le bois utilisé

par les artisans était un «chêne

à croissance lente de très bonne qualité,

sans défaut, provenant des régions bordant

la mer Baltique.» Pour la date de création

du retable de Rennes,

la dendrochronologie donne une période autour

de l'année 1520. L'aspect du monument

correspond tout à fait à la pratique stylistique

de ce temps.

L'atelier anversois qui a créé cette magnifique

pièce n'a pas été identifié.

Mieux encore, Cécile Oulhen écrit que

«le style des personnages n'a pas d'équivalent

connu, ce qui laisse à penser qu'il est issu

d'un atelier dont on ne conserve pas d'autres œuvres.»

On pourra observer dans les photos proposées

ici la qualité du travail des sculpteurs et le

soin apporté aux détails. À cet

égard, le visage fier et amusé de la femme

qui maintient l'Enfant Jésus dans la Circoncision

la fait ressembler à une poupée de porcelaine.

Celui de saint

Jean portant un calice, dans la Dormition,

montre une grande maîtrise du ciseau. Cécile

Oulhen n'hésite pas à parler d'«œuvre

magistrale».

---»» Suite 2/2

plus bas à droite.

|

|

La Vierge de l'Assomption portée par quatre anges, détail. |

|

|

Au sommet de l'arbre de Jessé, la Vierge tenant l'Enfant repose

sur un croissant de lune. |

Les rois de l'Arbre de Jessé, détail.

Vers 1520. |

| LE RETABLE

ANVERSOIS : LA DORMITION |

|

La Vierge de la Dormition entourée par les apôtres, détail. |

La Vierge de la Dormition entourée par les apôtres, détail.

Vers 1520. |

|

Dormition : un apôtre (Saint Pierre?) au pied du lit de

la Vierge. |

Dormition : saint Jean. |

|

|

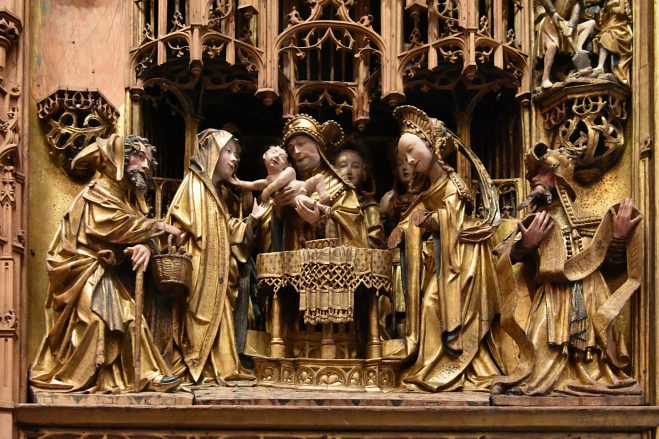

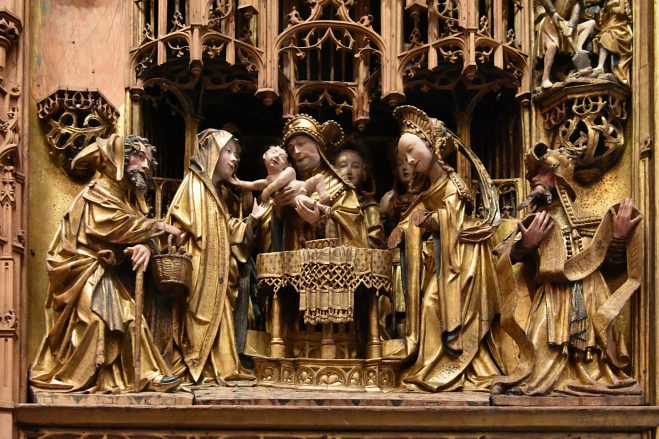

| LE RETABLE ANVERSOIS

: LA CIRCONCISION |

|

Vue d'ensemble de la Circoncision.

L'Enfant-Jésus, tenu par le grand-prêtre, est entouré

de huit femmes somptueusement chamarrées. |

La Circoncision, détail. |

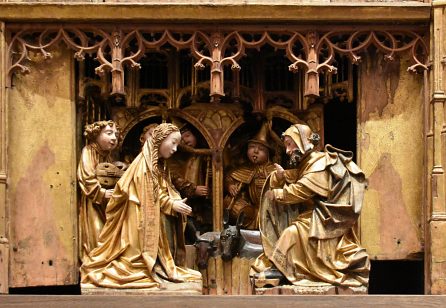

| LE RETABLE ANVERSOIS

: LA PRÉSENTATION AU TEMPLE |

|

Vue d'ensemble de la Présentation au temple. |

La Présentation au temple, détail. |

| LE RETABLE ANVERSOIS

: LA NATIVITÉ |

|

| LE RETABLE ANVERSOIS

: L'ADORATION DES MAGES |

|

Vue d'ensemble de la Nativité.

Deux personnages de ce compartiment ont été volés

en 1975. |

Vue d'ensemble de l'Adoration des mages. |

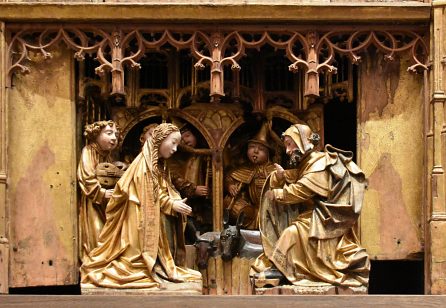

| LE RETABLE ANVERSOIS

: LE MARIAGE D'ANNE ET DE JOACHIM |

|

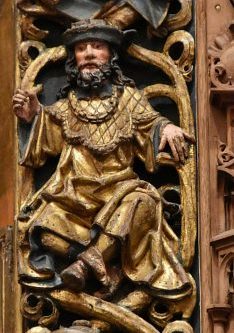

| LE RETABLE ANVERSOIS

: LES PROPHÈTES |

|

Vue d'ensemble du Mariage d'Anne et de Joachim. |

Le Mariage d'Anne et de Joachim, détail. |

|

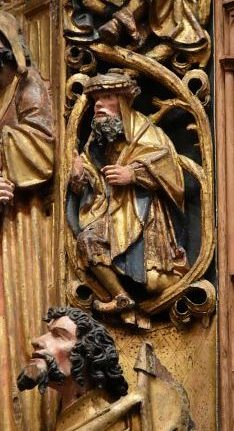

Les Prophètes, détail. |

Les Prophètes, détail. |

|

Les

prophètes.

Situées au centre du deuxième niveau du

retable, les deux paires de prophètes ci-dessus

encadraient un Jessé endormi qui a disparu.

Au début des années 1940, un Jessé

assis, peut-être la pièce manquante de

ce retable, avait été repéré

dans une église de Chambourcy. Malheureusement,

cette pièce a été volée

en 1949.

|

|

|

Documentation : «La cathédrale

Saint-Pierre de Rennes», éditions des Presses Universitaires

de Rennes, 2021

+ Panneaux affichés dans la cathédrale. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|