|

|

|

|

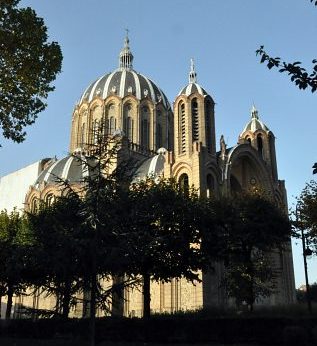

La basilique Sainte-Clotilde s'élève

dans un quartier sud de Reims

: l'actuel quartier Sainte-Anne. Au Moyen Âge, c'était là, au-delà

des remparts, qu'étaient regroupées les activités polluantes ou

jugées «maudites», comme celles des tanneurs ou des embaumeurs.

Évidemment, la rivière de la Vesle, toute proche, était insalubre.

Au XIIe siècle, une léproserie pour femmes y fut construite, placée

sous le patronage de sainte Anne. Une léproserie pour hommes, placée

sous la protection de saint Éloi, existait déjà en ville. En 1758,

on détruisit la léproserie pour femmes, mais le nom de sainte Anne

resta attaché au quartier, qui fut plus tard intégré dans la ville

de Reims.

Lors de la Révolution industrielle, des industries lainières se

développèrent le long de la Vesle, assurant la prospérité des habitants

du lieu. Cependant l'aspect du quartier n'en restait pas moins miséreux

et peu peuplé.

C'est la construction de la basilique, à la fin du XIXe siècle,

qui fut à la source de l'urbanisation et de l'attrait du quartier.

En 1889, les républicains radicaux avaient fêté avec faste le centenaire

de la Révolution. En réponse, le cardinal Langénieux, archevêque

de Reims,

voulut affirmer la présence de l'Église face aux mouvements socialistes

qui ne cessaient de croître. Il fallait profiter de l'année 1896

pour saluer, d'une manière également faste, le 1400e anniversaire

du baptême de Clovis (496 à 1896) - Clovis, le premier roi chrétien

de France.

Quoi de mieux qu'une grande église qui serait aussi un vaste reliquaire

à la gloire de la France chrétienne ? Mis à contribution,

de nombreux diocèses envoyèrent des reliques de saints ayant marqué

l'histoire de France. Grâce à une souscription et quelques dons

importants, on put engager les travaux sur un terrain en friche

du quartier Sainte-Anne.

L'heure était à l'anticléricalisme, mais le cardinal Langénieux,

en multipliant depuis des années les œuvres catholiques envers les

ouvriers, ne s'était pas coupé du monde du travail. Les résidents

acceptèrent donc l'édifice religieux, d'autant plus qu'on installa

à proximité une maison de la Congrégation des Filles du Cœur de

Marie, chargée de l'enseignement, des soins aux malades et de l'aide

aux démunis.

La première pierre de l'édifice fut posée en juin 1898. Le Rémois

Alphonse Gosset (1835-1914) en était l'architecte ; le style

choisi était le néo-byzantin, très à la mode à cette époque. La

première messe fut célébrée en mars 1901. En mars 1902, tenant compte

des nombreuses reliques qui y étaient rassemblées, le pape Léon

XIII érigea l'église en basilique mineure affiliée à Saint-Jean-de-Latran.

Sainte-Clotilde est rarement ouverte. Néanmoins, hormis la crypte

des reliquaires où les photographies sont interdites, elle est riche

de quelques œuvres d'art : statues,

Chemin de croix ,

chaire à prêcher,

vitraux des sœurs

De Troeyer

et coupole byzantine

ornée d'un grand Christ Pantocrator.

L'édifice n'est pas orienté. Le grand portail d'entrée fait

face au nord-est. À l'opposé, la chapelle

de la Vierge est dirigée vers le sud-ouest. Dans cette page,

on utilisera donc les directions liturgiques qui supposent que le

chœur est à l'est.

|

|

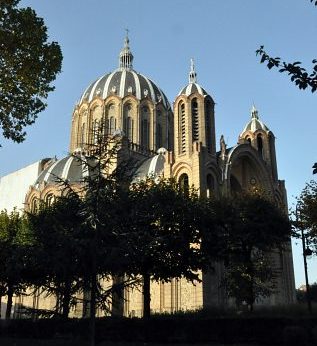

La basilique Sainte-Clotilde vue depuis l'entrée.

À l'arrière-plan, la chapelle de la Vierge est dirigée vers le sud-ouest. |

| ASPECT EXTÉRIEUR

DE LA BASILIQUE SAINTE-CLOTILDE |

|

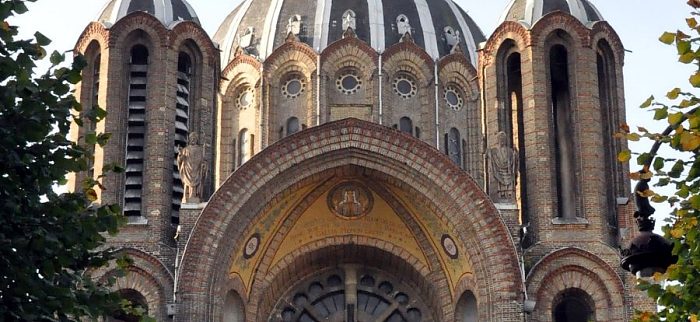

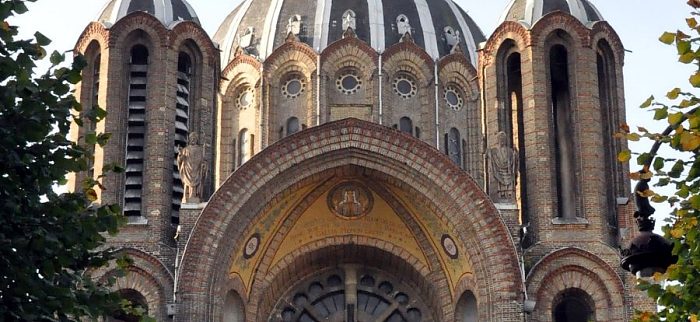

Le portail monumental de la basilique est dirigé vers le nord-est.

Il se termine par un arc légèrement brisé qui accroît

l'impression ascensionnelle de l'ensemble de l'édifice. |

|

Architecture

extérieure.

En juin 1899, Sainte-Clotilde poursuit sa construction.

Ce mois-là, devant la Société des architectes de

la Marne, Alphonse Gosset, passionné par l'architecture

byzantine, ne cache pas qu'il tire ses références de

la basilique Sainte-Sophie, construite à Constantinople

au VIe siècle. C'est une église à coupole, «image du

Ciel sur la Croix». Et depuis, la coupole «a rayonné

sur le monde», commente-t-il dans son discours.

Sainte-Clotilde est une église à croix grecque avec

coupole centrale au-dessus de l'autel. Cette coupole

s'élève sur quatre demi-coupoles qui surmontent les

bras de la croix. Ainsi, on obtient «de tous côtés par

l'effet des lignes et des proportions une gradation

continue d'effet ascensionnel», ajoute l'architecte.

L'idée initiale est que, devant l'édifice, l'observateur

soit porté à lever les yeux vers le ciel. D'où l'absence

de longue nef. Sa présence annihilerait l'effet ascensionnel

recherché.

Il restait à réussir le portail qui devait être adapté

à la forme de l'élévation. Rendant hommage aux architectes

français qui, au cours des âges, ont su bâtir des portails

harmonieux avec portique à fronton, Alphonse Gosset

opte pour une entrée couverte par un porche demi-circulaire

avec une voûte en conque entre les tours des clochers.

L'arc, qui visuellement semble rejoindre la coupole,

est surhaussé (en fait légèrement brisé), ce qui assure

l'impression ascensionnelle (photo ci-dessus).

Cette entrée, qui fait 20 mètres de haut, devait être

décorée de statues. Dans son discours, Alphonse Gosset

pense aux statues de saint Martin et de saint Hilaire,

deux saints qui se rapportent à l'histoire religieuse

de la France. Ce doit être les deux statues qui dominent

l'entrée à gauche et à droite. Elles sont données ci-contre.

|

|

La coupole, construite par Alphonse Gosset,

doit diriger l'œil du visiteur vers le ciel.

Année 1900. |

|

La conque intérieure du portail a 9 mètres de diamètre. |

Vue d'ensemble de la basilique. |

Statue de saint Martin sur la façade. |

L'arcature de la coupole est ornée d'une série de croix. |

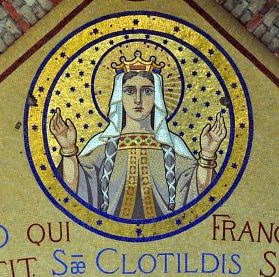

Sous l'arc surhaussé, sainte Clotilde, reine des Francs Saliens,

accueille le visiteur.

À gauche et à droite sont rappelées les deux dates : 496 et

1896. |

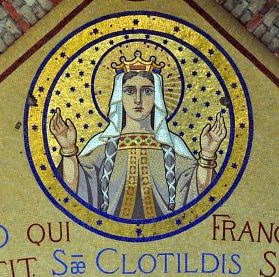

CHRISTO QUI FRANCOS

DILIGIT

HANC SUB TIT[ULO] SANCTAE CLOTILDIS SS BASILICAM

GALLIA MEMOR EREXIT |

|

(Au Christ, qui aime les Francs

la Gaule reconnaissante a élevé cette basilique

sous le patronage de sainte Clotilde) |

Peinture de sainte Clotilde sur le fronton. |

Statue sur le clocher. |

|

|

Partie haute de la façade avec les statues de saint Martin et de saint

Hilaire. |

Statue de saint Hilaire sur la façade. |

| ASPECT INTÉRIEUR

DE LA BASILIQUE SAINTE-CLOTILDE |

|

Le côté sud (au sens liturgique) et la statue de bronze de saint Louis.

En haut du vitrail central : Jeanne d'Arc à Domrémy. |

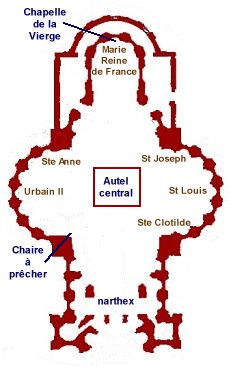

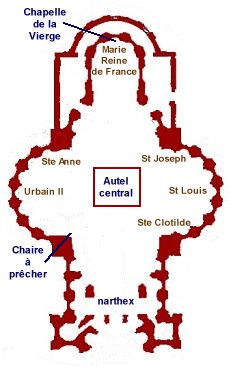

Plan de la basilique Sainte-Clotilde.

Longueur : 49,0 mètres

Largeur : 32,5 mètres

Hauteur : 53,0 mètres. |

Saint Louis tenant la couronne d'épines. |

|

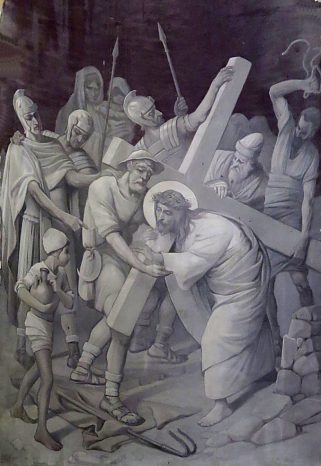

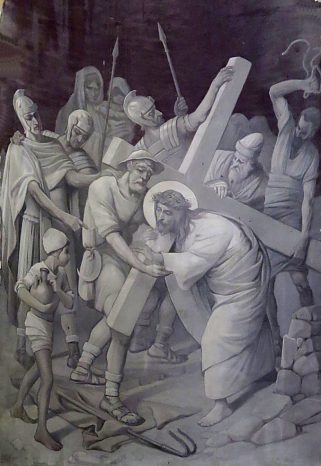

Le

Chemin de croix et les statues.

Le Chemin de croix est une œuvre originale réalisée

sur tôles de cuivre par l'artiste rémois Eugène

Auger. Les personnages, reproduits en taille

réelle, sont obtenus par l'utilisation de gris

colorés. Les stations III,

V

et VII

sont données dans cette page.

Certaines tôles ont gardé les impacts de balle

datant de la 1ère guerre mondiale.

À l'origine du projet, une statue devait s'élever

dans chaque intervalle entre deux stations. Seules

cinq furent réalisées : deux en bronze (saint

Louis et Urbain

II) et trois en pierre (sainte

Anne, saint

Joseph et Marie

Reine de France).

|

|

|

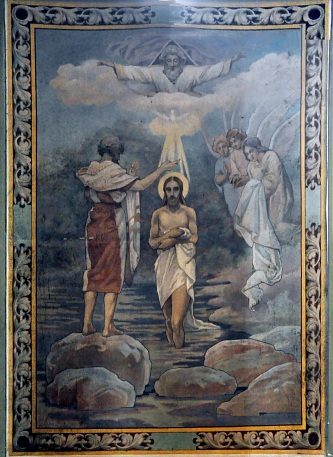

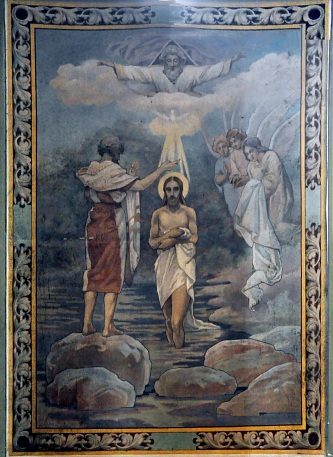

Le Baptême de Jésus.

Peinture à la fresque d'Eugène Auger dans le baptistère. |

|

Le

Baptistère.

C'est un endroit situé sous la tour nord. Il est

si exigu qu'il a été abandonné pour les baptêmes.

Il contient trois toiles marouflées d'Émile Auger

qui illustrent trois baptêmes importants : celui

du Christ (donné ci-dessus), celui de Constantin

(ci-dessous)

et celui de Clovis.

|

|

Chemin de croix, station III :

Jésus tombe pour la première fois.

Peinture réalisée sur tôle de cuivre par Eugène Auger.

|

|

Le Baptême de Constantin.

Peinture à la fresque d'Eugène Auger dans le baptistère.

|

Urbain II appelant à la croisade.

Statue en bronze. |

|

Groupe de vitraux «Jeanne à Domrémy», détail.

Atelier des sœurs De Troeyer.

Reims, années 1920.

|

|

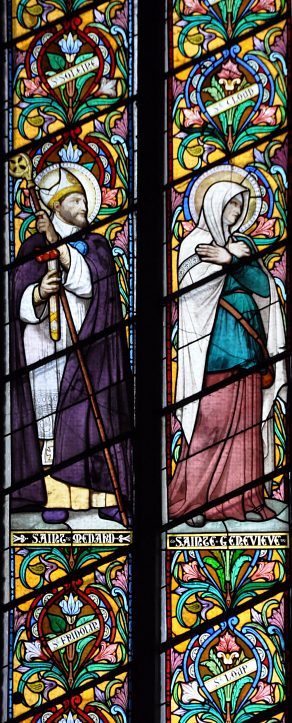

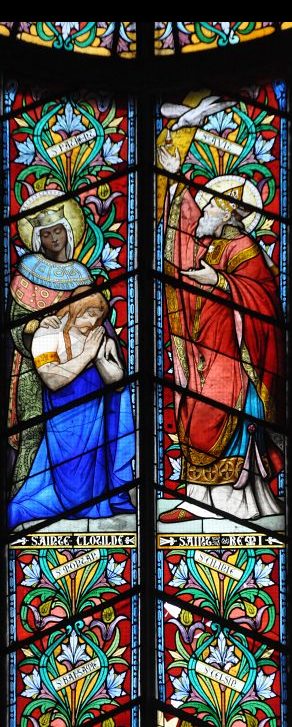

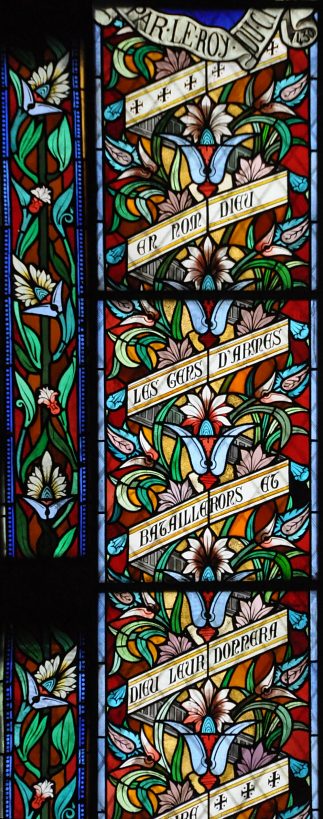

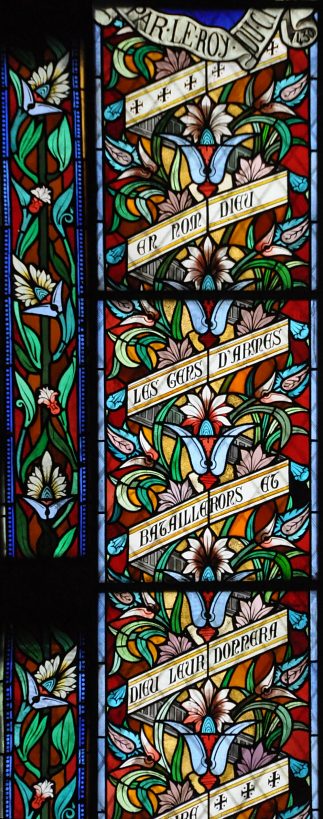

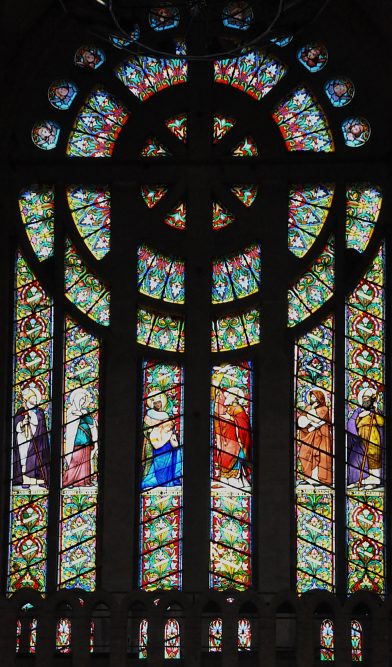

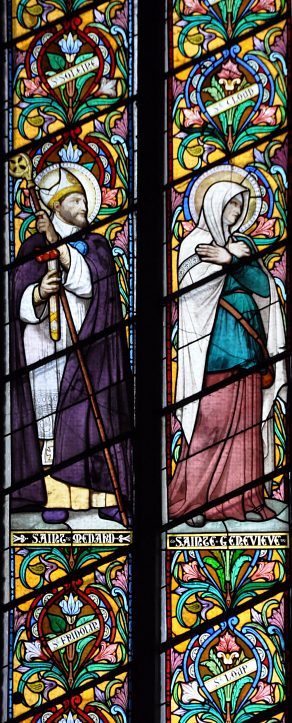

Les

vitraux de la basilique Sainte-Clotilde.

Tous ces vitraux ont été créés par l'atelier rémois

des sœurs De

Troeyer dans les années 1920.

Le grand vitrail de la façade, qui illustre le

baptême de Clovis, est traité plus

bas.

Ailleurs, de par son architecture arrondie, Sainte-Clotilde

ne peut pas recevoir de larges vitraux. Le visiteur

pourra donc admirer une succession de vitraux-colonnes.

Sur les deux côtés de la nef, l'intérêt du clergé

s'est porté sur Jeanne d'Arc : la Pucelle de Domrémy

est en effet représentée deux fois. Indirectement,

c'est Reims,

capitale des sacres, qui est ainsi célébrée.

Dans le vitrail central du côté sud (pris au sens

liturgique), Jeanne est peinte en tant que paysanne

entendant ses voix (ci-contre). Au nord (vitrail

opposé), elle est en armure

au sacre de Reims.

La Jeanne d'Arc paysanne est associée à

une tombée de phylactères rappelant ses paroles

quand elle demande à rencontrer le roi en mentionnant

«la grande pitié qui est au Royaume de France»

: «Je suis venue de la part de Dieu» ; «Il faut

que je sois devant le roi», etc.

Les phylactères de la Jeanne

en armure rappellent ses paroles postérieures

: «En nom Dieu les gens d'armes bataillerons et

Dieu leur donnera la victoire», etc. (voir plus

bas)

Au nord et au sud, les vitraux adjacents, à dominante

florale, égrènent, dans des écussons ou des phylactères,

une liste de martyrs chrétiens du IVe siècle,

c'est-à-dire le siècle du baptême de Clovis. À

chaque nom est associée la ville du martyre.

Enfin, surplombant l'autel

de la Vierge, un vitrail

de Marie ouvrant ses bras est entouré de vitraux-colonnes

garnis de fleurs énumérant, là encore dans des

écussons ou des phylactères, des sanctuaires français

où l'on vénère Marie.

|

|

|

Le côté nord de la nef (nord pris au sens liturgique) avec la

statue de bronze d'Urbain II.

Les peintures du chemin de croix mesurent 2,80 m de haut sur

1,80 m de large.

L'architecte Alphonse Gosset avait prévu de recouvrir de peinture

murale

(incluant les stations du chemin de croix), toute la partie

basse des bras de la croix

(que l'on voit en blanc et en ocre). Son projet ne comprenait

pas de statues. |

|

Architecture

et décoration intérieures (2/2).

---»» Lors de son exposé, Alphonse Gosset présenta des

coupes architecturales de l'église décorées des dessins

qu'il avait déjà imaginés. Cette décoration était, à

ses yeux, celle des Pères de l'Église avant les grands

schismes d'Orient et d'Occident.

On avait ainsi :

1) Sur les pendentifs, les symboles des quatre Évangélistes

;

2) Sur les arcs doubleaux : une chaîne de médaillons

sur fond rouge évoquant la chronologie des archevêques

de Reims,

depuis saint Sixte jusqu'à Monseigneur Langénieux ;

3) Sur les coupoles de pourtour : au sommet, les principaux

faits de l'histoire religieuse de la France (incluant

bien sûr le baptême de Clovis et des Francs) ; au-dessous,

reliant les coupoles de pourtour, une procession des

personnages historiques venus à Reims

prier sur le tombeau de saint Rémi ; cette procession

se dirigeait vers la chapelle Sainte-Clotilde où Monseigneur

Langénieux offrait le modèle de son église à la sainte

;

4) Piédroits : les saints et saintes de l'Église de

France ;

5) Niches sous les vitraux du pourtour des deux bras

de la croix : les quatorze stations du chemin de croix

peintes sur un fond violet ;

6) Soubassement des stations du chemin de croix : les

bustes des principaux archevêques de Reims

qui se sont particulièrement occupés du culte de sainte

Clotilde ; ces bustes placés sur de hauts piédestaux

se détacheraient sur un fond rouge.

À cela, il faut bien sûr ajouter la décoration de la

coupole centrale (à peu près telle qu'on la voit actuellement).

Ce sont des figures peintes sur toiles marouflées. En

juin 1899, le Christ Pantocrator était déjà en place.

En conclusion de son exposé, et pour réaliser ce grand

projet, l'architecte laisse à Monseigneur Langénieux

le choix entre la mosaïque, la peinture à la cire

et la peinture l'huile. Il en profite aussi pour rappeler

les avantages et les inconvénients des trois matériaux.

Comme le visiteur pourra le constater, seules les stations

du chemin de croix ont été réalisées, mais on les trouve

non seulement dans les deux bras de la croix, mais aussi

dans l'allongement vers la chapelle de la Vierge.

|

|

|

|

|

|

Architecture

et décoration intérieures (1/2).

En entrant dans cet édifice terminé en 1901, le visiteur

verra une architecture bien sûr homogène, mais assez

sobre.

L'idée de départ de l'architecte Alphonse Gosset était

d'ériger une église en forme de croix grecque. Cet aspect

est malheureusement amoindri du fait de l'allongement

apporté du côté de l'entrée et du côté opposé.

À l'entrée, Alphonse Gosset a ajouté «une tribune pour

l'orgue et les chanteurs, dont le rez-de-chaussée tient

lieu de Narthex», précise-t-il lui-même dans son discours

à la Société des architectes de la Marne en juin

1899. Cette entrée est «une introduction de transition,

de préparation au recueillement, entre le plein air

et le sanctuaire», ajoute-t-il.

À l'opposé, une chapelle absidiale est ajoutée en surélévation.

Son sous-sol est occupé par une chapelle basse où sont

rassemblés aujourd'hui les 403 reliquaires. Notons que

cette chapelle absidiale, actuellement dédiée à la Vierge,

était, selon l'exposé d'A. Gosset, à l'origine dédiée

à sainte Clotilde.

Il est évident que la forme arrondie de l'édifice interdit

tout vitrail un peu large, à l'exception de celui de

la façade. L'architecte a donc prévu une succession

de vitraux-colonnes tout au long de la circonférence,

ce qui rend l'intérieur très lumineux.

Dans son discours de 1899, Alphonse Gosset oppose l'ornementation

obtenue par les formes (moulures, corniches, arcatures,

archivoltes, etc.) à l'ornementation peinte.

La peinture subit malheureusement les outrages du temps,

explique-t-il, quand les produits utilisés ne sont pas

adaptés. Il mentionne ainsi les compositions de Yan

d'Argent à la cathédrale de Quimper qui, trente ans

après, sont déjà perdues, victimes du procédé technique

utilisé. «Il y a donc urgence, ajoute-t-il, de rétablir

la peinture religieuse dans la voie qui lui est propre

afin qu'elle soit durable et redevienne un puissant

moyen d'enseignement et de glorification.»

Pour la décoration de Sainte-Cotilde, le choix qu'il

porte est uniquement celui de la peinture murale. Ainsi

l'architecte peut-il «assurer l'unité harmonique afin

de ne déranger ni l'effet des proportions, ni les ondoiements

de ses belles voûtes sphériques». Donc pas d'ornements

architecturaux «dont les saillies encombrantes modifieraient

les proportions et seraient nuisibles en perspective

à l'effet naturel de la peinture, par conséquent à celui

des personnages représentés», ceux-ci restant les éléments

principaux de l'ornementation prévue.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

La chaire à prêcher date de 1935.

Œuvre de Georges Saupique.

Sur la face avant : saint Vaast instruisant Clovis. |

|

La

chaire à prêcher.

Cette chaire n'a été réalisée qu'en 1935, et grâce à

un don de Monseigneur Landrieux. C'est une vaste sculpture

en marbre des Pyrénées réalisée par Pol Gosset,

fils de l'architecte. Les bas-reliefs sont de Georges

Saupique.

Une suite de rinceaux et de fleurs orne la partie haute

sous l'entablement. Au-dessous, sur trois des faces,

un jeu de deux arcades reçoit une scène en bas-relief.

On a ainsi : face à l'entrée de la basilique, saint

Clotilde ouvrant ses bras aux visiteurs ; saint Vaast

instruisant Clovis ; le Christ enseignant les apôtres

(scène donnée ci-dessous).

|

|

Chaire à prêcher réalisée par Pol Gosset.

Bas-relief de Georges Saupique : le Christ enseignant les apôtres.

|

Chemin de croix, station V :

Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix.

Réalisé sur tôle de cuivre par Eugène Auger. |

Groupe de vitraux «Jeanne d'Arc à Domrémy», détail.

C'est une liste de martyrs du IVe siècle : st Cyr et

ste Juliette, Nevers ;

sainte Macre, Fismes ;

saint Capris et sainte Foi, Agen ;

sainte Sabine, Troyes.

Atelier des sœurs De Troeyer, Reims, années 1920. |

Groupe de vitraux «Jeanne d'Arc en armure», détail.

«En nom Dieu les gens d'armes bataillerons

et Dieu leur donnera la victoire»

Atelier des sœurs De Troeyer, Reims, années 1920. |

|

Jeanne d'Arc à Domrémy entendant ses voix

(sainte Catherine, sainte Marguerite et saint Michel).

Atelier De Troeyer, années 1920. |

|

L'atelier

de peintres verriers des sœurs De Troeyer.

Il est rare de trouver en France des vitraux de l'atelier

De Troeyer car ils sont en général confiner au diocèse de

Reims.

L'aventure commence avec Léopold De Troeyer, né à Bruxelles

en 1861. Après les Beaux-Arts, il se forme au métier de peintre-verrier

à Paris et part, vers 1882, le mettre en pratique au Chili.

C'est là qu'il va rencontrer sa future épouse, Louise-Augustine

Dumont, belge elle aussi et de dix ans sa cadette, qui possède

une bonne formation artistique.

De leur union naissent quatre filles : Louise, Paula, Berthe

et Marie. Elles seront formées par leurs parents et exerceront

la même activité.

L'entreprise créée par Léopold était spécialisée dans les

verrières pour couvrir les passages des centres commerciaux,

mais elle va se diversifier vers les vitraux d'églises.

La famille rentre en France en 1923, s'installe à Reims

et crée un atelier de vitrerie. La première guerre mondiale

a ravagé le nord-est de la France. D'innombrables vitraux

ont été brisés. Il faut les remplacer ; le marché est immense.

En 1930, Léopold De Troeyer s'éteint. Son épouse et ses quatre

filles poursuivent l'activité de l'atelier rémois.

Selon les sources, les vitraux de la basilique ont été créés

dans les années 1920.

Source : panneau d'information

dans la nef.

|

|

Au centre de la basilique, l'autel de messe est surélevé d'un mètre.

À gauche, la chapelle de la Vierge. |

Groupe de vitraux «Jeanne d'Arc en armure», détail.

C'est une liste de martyrs du IVe siècle :

saint Domnin et saint Vincent, Digne ;

sainte Ursule, Cologne ;

Atelier des sœurs De Troeyer, Reims, années 1920.

|

Sainte Clotilde

par Jean-Pierre Champeaux, 2021. |

|

La

statue de sainte Clotilde.

C'est une œuvre très moderne. Dans les années récentes,

ne trouvant aucune statue de sainte Clotilde dans la

basilique, des visiteurs firent part de leur étonnement.

L'Association des amis du reliquaire des saints de

France en prit note et décida d'exposer une statue

de la sainte dans l'édifice.

Le choix du matériau s'étant porté sur le bois sculpté,

l'association s'adressa à Jean-Pierre Champeaux, sculpteur

sur bois résidant dans le quartier Sainte-Anne, là où

se trouve la basilique.

La statue est en bois de tilleul ; le livre et la basilique

que la sainte tient dans les mains sont en bois de rose.

L'œuvre a été offerte en août 2021.

|

|

La nef, le grand vitrail de la façade et l'élévation sud (sud

pris au sens liturgique). |

|

Statue de sainte Clotilde, détail.

Jean-Pierre Champeaux, 2021. |

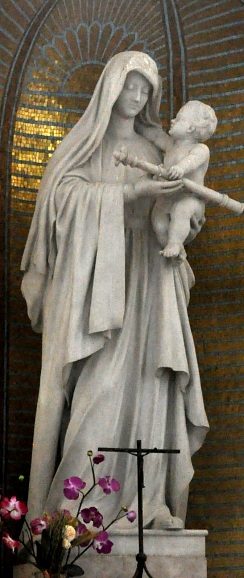

Sainte Anne avec Marie.

Œuvre de Clerici.

Début du XXe siècle. |

Saint Joseph portant l'Enfant.

Œuvre de Clerici.

Début du XXe siècle. |

Sainte Anne, détail.

Œuvre de Clerici

début du XXe siècle. |

|

| LE GRAND VITRAIL

DE LA FAÇADE |

|

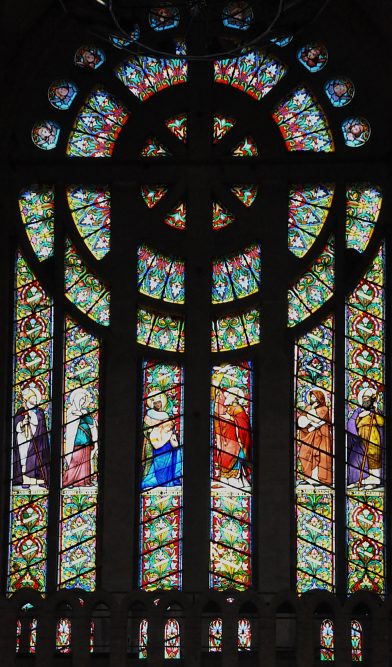

Le grand vitrail de la façade.

Atelier des sœurs De Troeyer,

Reims, années 1920.

|

Grand vitrail de la façade, détail : les angelots et les fleurs

de la rose. |

|

Le

grand vitrail de la façade.

Réalisé par les sœurs De Troeyer dans les années

1920, ce vitrail est de loin le plus beau de la basilique.

C'est aussi le plus grand puisque seule la façade, dirigée

vers le nord-est, présente une large surface plane.

Au-dessous d'une rose au remplage très moderne, ornée

de fleurs et de têtes d'angelots, le vitrail illustre

le baptême de Clovis et l'arrivée de la colombe

du Paradis.

La légende est relatée par l'archevêque rémois Hincmar

au IX siècle. Au moment de procéder à l'onction, l'évêque

Rémi s'aperçoit qu'il a oublié les huiles. Il ne peut

pas aller les chercher car des milliers de gens l'empêchent

de sortir du baptistère. En effet, se massent là trois

mille soldats avec femmes, enfants et esclaves qui vont

se faire baptiser après leur roi. Alors Rémi prie Dieu

de lui apporter une solution. Celle-ci vient sous la

forme d'une colombe qui tient dans son bec une ampoule

contenant les saintes huiles, une ampoule qui ne tarira

jamais.

Dans le vitrail (ci-dessous), Rémi tend le bras vers

l'oiseau, tandis que Clotilde, les mains sur les épaules

de son époux, conforte le roi barbare dans sa décision.

Derrière la reine des Francs se tient sainte Geneviève.

Les deux saintes, vivant à Paris et à la même époque,

ont tout à fait pu se fréquenter. Derrière Geneviève

: saint Médard (qui est de la génération suivante).

À droite : saint Waast, catéchiste de Clovis, qui sera

évêque d'Arras,

et saint Gildard.

|

|

|

Saint Médard et sainte Geneviève |

Sainte Clotilde et Clovis ; saint Rémi tendant le bras vers la colombe. |

|

Saint Waast et saint Gildard.

Saint Waast était le catéchiste de Clovis. |

|

| LA COUPOLE DE

LA BASILIQUE SAINTE-CLOTILDE |

|

Sainte Clotilde et Clovis, détail.

Atelier des sœurs De Troeyer.

Reims, années 1920. |

Le coupole s'appuie sur quatre pendentifs («triangles sphériques)»

où Alphonse Gosset

avait prévu de faire peindre les symboles des quatre Évangélistes.

|

Les pendentifs.

Représenter les quatre Évangélistes ou leurs symboles sur

les pendentifs d'une coupole est un grand classique de l'ornementation

religieuse. À Sainte-Clotilde, Alphonse Gosset les envisageait

comme à Sainte-Sophie d'Istanbul : «dans un rayonnement d''ailes

diaprées, qui épousent la forme du triangle sphérique, sur

fond safran (à défaut d'or)».

On pourra se référer à la cathédrale

Saint-Pierre de Rennes où ce type d'ornementation a été

réalisé, de manière très moderne, par Laurent Esquerré.

|

|

La coupole a été réalisée par Albert et Edmond Chauvet, d'après

les dessins d'Alphonse Gosset.

Début des années 1930. |

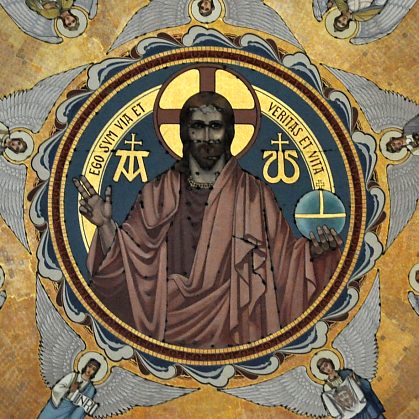

Des anges entourent le Christ Pantocrator. |

|

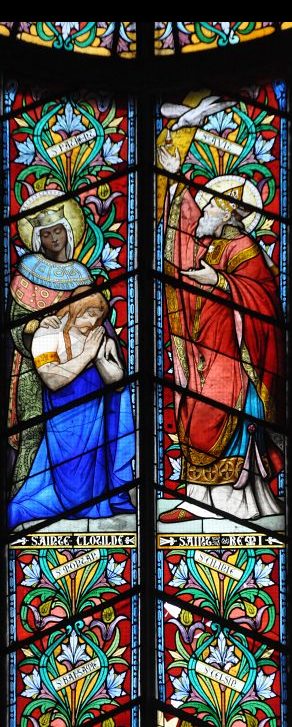

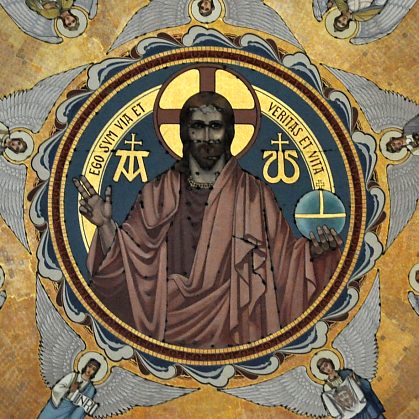

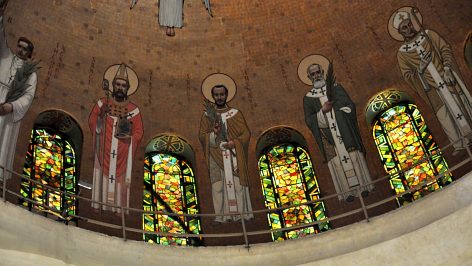

La

coupole de la basilique.

C'est l'un des plus beaux éléments artistiques de l'église.

Voulant incarner l'âme de tout édifice byzantin à coupole,

il représente un Christ Pantocrator (c'est-à-dire en

gloire) entouré d'anges et de saints.

Le peintre lyonnais Decote réalisa une première version,

installée juste après la construction, mais elle fut

détruite ensuite.

Au début des années 1930, la peinture a été remplacée

par une série de toiles marouflées réalisées par deux

artistes rémois, Albert et Edmond Chauvet, d'après

les dessins d'Alphonse Gosset.

Selon la tradition byzantine, le Christ,

dans la zone centrale, bénit de la main droite et tient

un orbe dans la main gauche. À la base de la coupole,

des grandes figures de l'Histoire régionale et nationale

de l'Église se succèdent. Entre les deux zones, des

anges déploient leurs grandes ailes.

Des vitraux non figuratifs percent entre les personnages.

Leur agréable dominante jaune-vert éclaire le bas de

la coupole, sans éblouir l'œil.

|

|

|

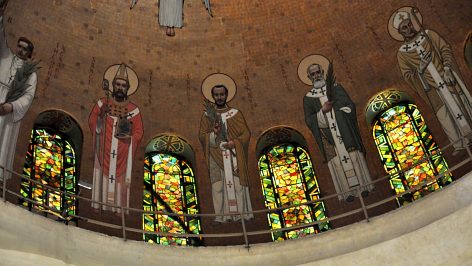

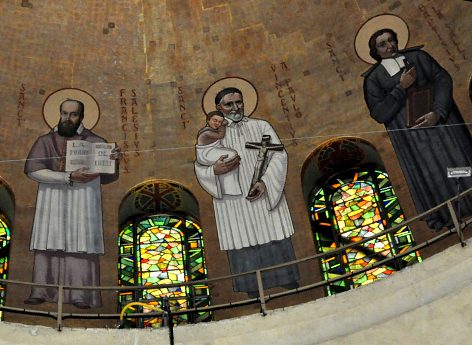

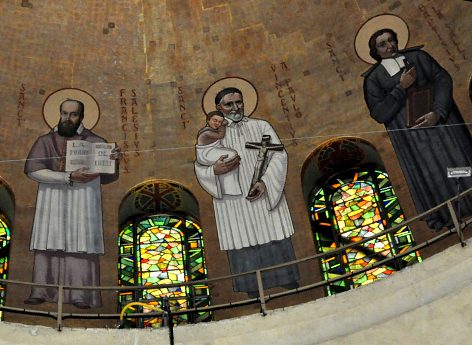

Grandes figures de l'histoire nationale de l'Église dans la coupole.

De gauche à droite : Urbain II, saint Bernard, saint Louis, saint

Pierre Fourier. |

Le Christ Pantocrator au centre de la coupole. |

|

|

| |

Grandes figures de l'histoire nationale de l'Église dans

la coupole.

De gauche à droite : bienheureux Théophane Vénard, saint

Sixte, saint Irénée, saint Pothin, saint Denys. |

Grandes figures de l'histoire nationale de l'Église dans

la coupole.

De gauche à droite : saint François de Sales, saint Vincent

de Paul, saint Jean-Baptiste de la Salle.

| «««--- Saint

Pothin et saint Denys. |

|

|

|

|

|

L'abside de la basilique avec l'autel de la Vierge et ses hautes verrières.

Le vitrail central a été détruit par une tempête récemment.

Il a été refait depuis. |

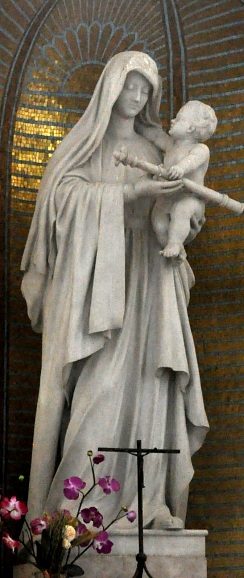

Marie Reine de France.

Statue attribuée à la duchesse d'Uzès.

L'Enfant-Jésus donne à sa mère le sceptre de France.

|

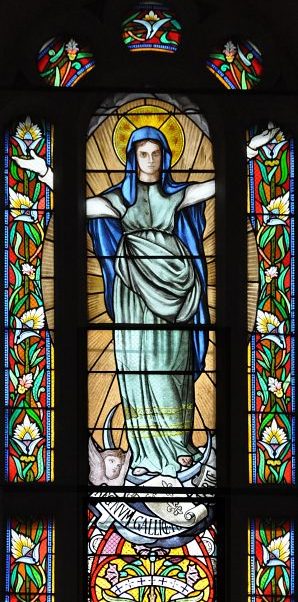

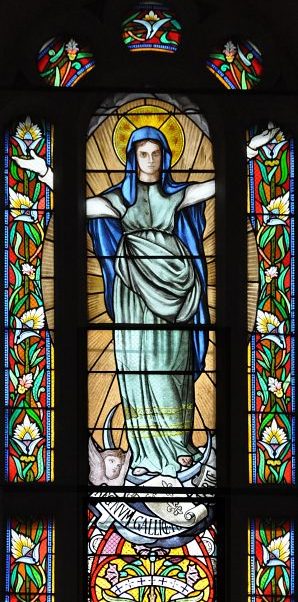

La Vierge dans le vitrail central de l'abside.

Atelier des sœurs De Troeyer, Reims, années 1920. |

Marie Reine de France, détail.

Statue attribuée à la duchesse d'Uzès. |

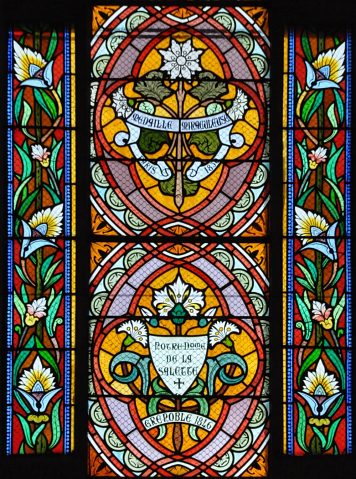

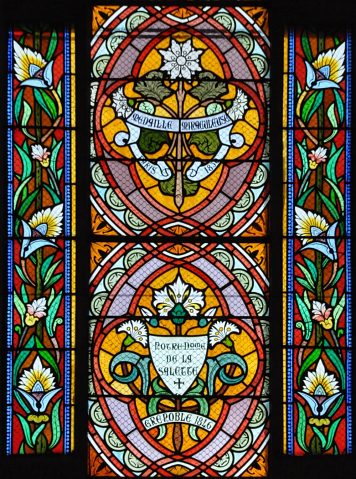

Groupe des vitraux de l'abside :

Il contient une liste de sanctuaires vénérant Notre-Dame.

Atelier des sœurs De Troeyer,

Reims, années 1920. |

|

Groupe des vitraux de l'abside : sanctuaires vénérant Notre-Dame.

Atelier des sœurs De Troeyer, Reims, années 1920. |

|

Les

vitraux de l'abside.

Mise à part la Vierge

ouvrant ses bras, ces vitraux, qui surplombent la

chapelle de la Vierge, énumèrent les sanctuaires français

où l'on vénère Marie.

Au sein d'une succession verticale de mandorles garnies

de feuilles et de fleurs, les noms des sanctuaires sont

incrustés dans des écussons ou sur des phylactères.

À ces noms sont jointes la ville où ils se trouvent

et l'année de la création de l'édifice ou encore l'année

de l'événement qui les a fait connaître.

On voit ainsi : Notre-Dame de la Salette, Grenoble,

1846 ; Médaille miraculeuse, Paris, 1830 ; Notre-Dame

de Fourvière, Lyon, XIIe siècle ; Notre-Dame de Neuvizy,

Ardennes, 1752 ; Notre-Dame des Dunes, Dunkerque, XVe

siècle ; Notre-Dame de l'Épine, XVe siècle, Champagne,

etc.

|

|

|

Groupe des vitraux de l'abside :

sanctuaires vénérant Notre-Dame.

Atelier des sœurs De Troeyer,

Reims, années 1920. |

La basilique Sainte-Clotilde vue depuis la chapelle de la Vierge. |

Documentation : «Basilique Sainte-Clotilde de

Reims», livret réalisé par l'Association des Amis du Reliquaire des

Saints et Saintes de France

+ «Sainte-Clotilde, monument du Centenaire 496-1896», conférence

d'Alphonse Gosset, 1899

+ «Laissez-vous conter la basilique Sainte-Clotilde», dépliant

de l'Office de Tourisme de Reims

+ Panneaux d'information dans la nef. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|