|

|

|

|

LE

DÉAMBULATOIRE ET SES CHAPELLES

|

|

|

Cette page passe en revue la plupart

des chapelles du déambulatoire (sauf celle de la

Mère de Dieu qui fait l'objet de la page suivante). Ces

chapelles ont un double intérêt : la beauté

de leur clôture en bois, souvent de style Renaissance, et

leurs vitraux du XIVe siècle. Sauf exception, elles sont toutes

interdites d'entrée aux visiteurs.

On pourra consulter en particulier : |

|

- la chapelle

Notre-Dame de Liesse

- la chapelle

de l'Immaculée Conception

- la chapelle

du Rosaire

- la chapelle

Saint-Louis

- la chapelle

des Saints-Évêques d'Évreux.

|

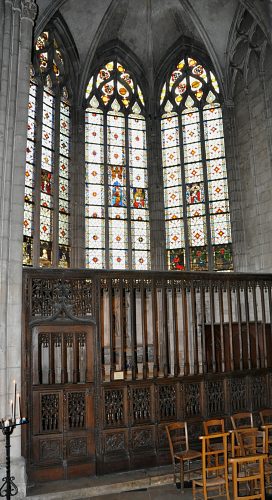

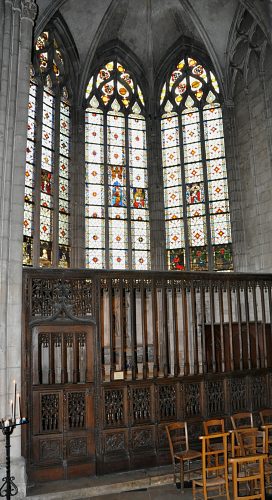

Le déambulatoire nord.

Le chœur demeure inaccessible aux visiteurs : il est fermé par des piliers massifs, des grilles et par la barrière que

constitue le dos des stalles.

On remarquera les formes géométriques qui ornent le haut des murs de séparation entre les chapelles.

Les historiens n'y ont trouvé aucune signification particulière. |

|

Le déambulatoire

et ses chapelles (1/2).

Les piles du chœur. Fermée au nord et au sud par un cordon de chapelles latérales, le déambulatoire

est bordé, côté chœur, par de massives piles gothiques dont l'ampleur donne une vague impression

d'écrasement. Heureusement, le vaste faisceau de colonnettes

montantes qui recouvre chacune d'entre elles, en allégeant ces structures, aère l'espace.

Comme sur les piles de la nef,

un liseré de petits chapiteaux décorés de feuillages interrompt l'élancement juste avant la

naissance des voûtes ogivales. Les clés de voûtes à la jonction des ogives n'ont rien de particulier : elles

sont simplement ornées de couronnes de feuilles.

L'entrée du déambulatoire se fait d'une manière somptueuse. Dans le transept, au nord comme

au sud, une double porte en bois avec imposte, de style Renaissance et très savamment ouvragée, est datée

par les historiens du milieu du XVIe siècle.

La construction. Les treize chapelles du déambulatoire ont été bâties au XIIIe siècle,

c'est-à-dire lors de l'élévation du chœur,

entre les culées des arcs-boutants. Les murs de séparation

sont tous ornés d'un réseau d'arcatures aveugles dont les formes géométriques semblent n'obéir

à aucune règle particulière. Voir photo

plus

bas.

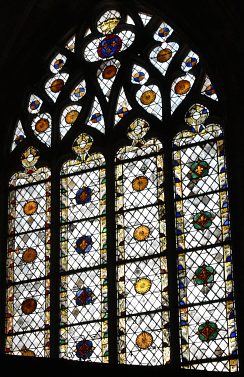

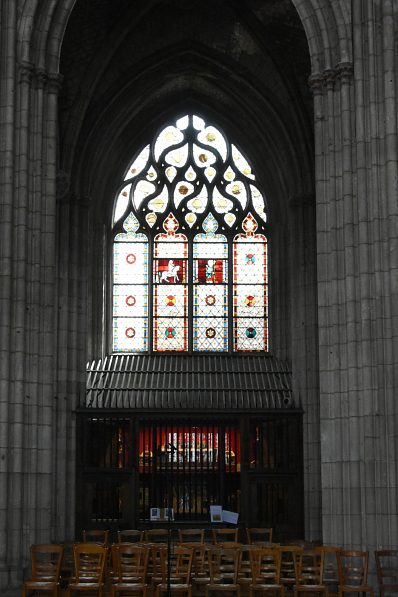

Les baies des fenêtres. Comme dans les chapelles

de la nef,

à la suite du refenestrage

de la fin du XVe siècle pour uniformiser le style,

les fenêtres des chapelles du déambulatoire suivent

un dessin flamboyant. Les vitraux ont alors été

refaits.

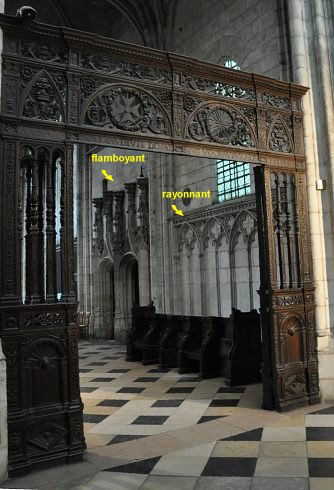

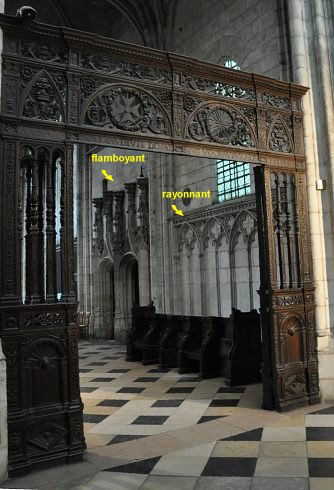

L'ornementation murale. On notera le contraste dans

l'ornementation murale du côté sud du déambulatoire,

au niveau de la sacristie (photo ci-contre). Le mur de cette

sacristie est orné d'une arcature en gothique rayonnant,

tandis que les portes, à sa gauche, ont été

enrichies sous le règne de Louis XI (1461-1483) d'accolades

ornées de choux et de clochetons, typiques du style

flamboyant.

Les chapelles. Elles sont toutes fermées par

une enceinte en bois, plus ou moins riche, de style Renaissance.

Les clôtures ne sont pas datées, mais une observation

experte y voit une série des sculptures de la fin du

XVe siècle jusqu'au milieu du XVIIe. ---»»

Suite 2/2

à droite.

|

|

La porte d'entrée du déambulatoire sud.

Le mur de la sacristie est orné d'arcatures de style rayonnant,

alors que les portes d'entrée de la sacristie ont reçu

un bel habillage en style gothique flamboyant.

Voir plus

bas ces ornementations en gros plan. |

Soubassement de style Renaissance

de la porte d'entrée du déambulatoire sud.

Daté vers le milieu du XVIe siècle. |

|

Le déambulatoire

et ses chapelles (2/2).

---»» À la fin du XIXe siècle, lors

de la restauration du chœur,

les clôtures des treize chapelles ont failli disparaître.

Jugées vermoulues, la décision avait été

prise de les détruire. Une campagne de presse s'y est

opposée et a obtenu gain de cause.

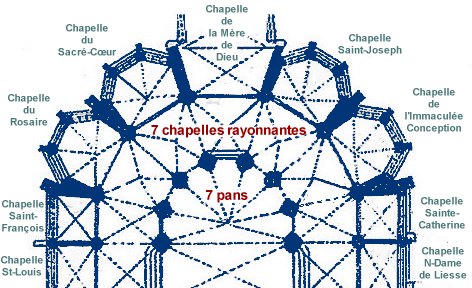

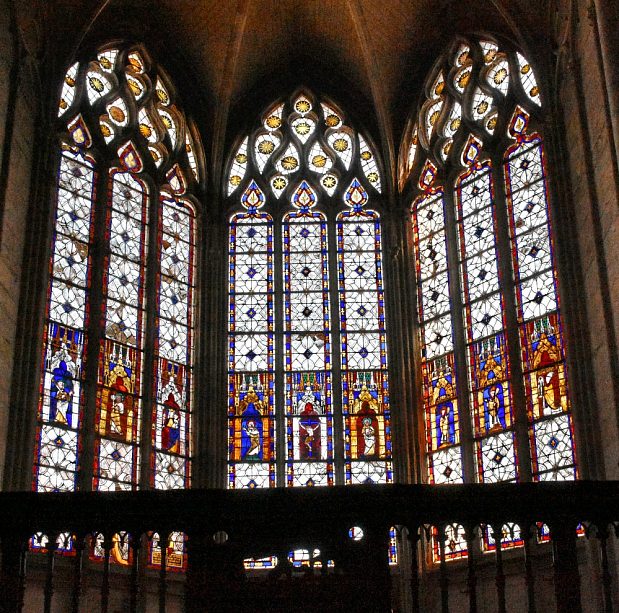

Les chapelles qui font face au rond-point

sont à cinq pans, accueillant ainsi trois verrières.

Dans les bas-côtés, elles sont à trois

pans, avec une seule verrière. La chapelle

axiale a été totalement reconstruite sous

le règne de Louis XI. Elle fait l'objet de la page

n°5 consacrée à la cathédrale.

Source : La cathédrale d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski et Françoise

Gatouillat, Les Colporteurs, 1997.

|

|

Partie haute de la porte d'entrée Renaissance du déambulatoire

sud.

Boiseries datées du milieu du XVIe siècle. |

| L'ARCHITECTURE

DU ROND-POINT |

|

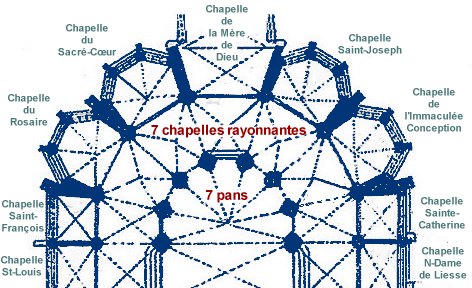

Plan du rond-point dans le déambulatoire.

Les sept pans du rond-point correspondent aux sept chapelles

rayonnantes. |

|

Architecture

du rond-point (1/2).

Le rond-point de la cathédrale Notre-Dame est

à sept pans, délimités par huit

piliers gothiques couverts de colonnettes. À

chacun de ces pans vient s'accrocher une chapelle rayonnante

dans une structure de liaisons relativement simple.

Le maître maçon, en charge de la construction

du chevet, n'a pas dû éprouver de difficultés

à dessiner le déambulatoire dans sa partie

tournante : une arcade du rond-point se poursuit, de

façon basique, par une voûte ogivale qui

ouvre, au côté opposé, sur une chapelle.

La photo ci-contre (prise avec une focale de 10) montre

la structure de la voûte dans la partie tournante

du déambulatoire. Les correspondances arcade

du chœur --» voûte ogivale --»

arcade d'entrée de la chapelle rayonnante

sont manifestes.

---»» Suite 2/2

à droite.

|

|

Suite de chapelles dans le déambulatoire nord. |

|

La partie tournante du déambulatoire sud et sa suite de voûtes

ogivales.

La liaison se fait simplement : à une arcade du rond-point

correspond

l'arcade d'ouverture de la chapelle rayonnante qui lui fait

face. |

|

Architecture

du rond-point (2/2).

---»» Il arrive que le maître maçon

en charge du chevet réalise des prouesses géométriques.

Ainsi, à l'église parisienne de Saint-Germain-l'Auxerrois,

le dessin du déambulatoire fait apparaître,

au nord et au sud, une étoile qui s'étire

pour relier les chapelles et le double bas-côté.

Quant à l'église Saint-Pierre

à Caen, qui date de la Renaissance, elle

propose une transformation plus complexe encore : dans

le chœur, le rond-point à quatre pans débouche

sur cinq chapelles rayonnantes !

La chapelle d'axe, dite chapelle

de la Mère de Dieu, possède une arcade

d'entrée légèrement plus large

que celle de ses voisines à cinq pans et trois

baies. À l'origine, sa structure devait leur

ressembler. Ce sont les largesses de Louis XI et sa

vénération pour Notre-Dame d'Évreux

qui l'ont transformée en une profonde chapelle

d'axe éclairée par de somptueux vitraux

de la fin du XVe siècle.

|

|

|

| LE

DÉAMBULATOIRE SUD ET SES CHAPELLES |

|

Arcatures aveugles de la fin du XIIIe siècle dans le déambulatoire

sud (gothique rayonnant).

La sacristie se trouve derrière le mur. |

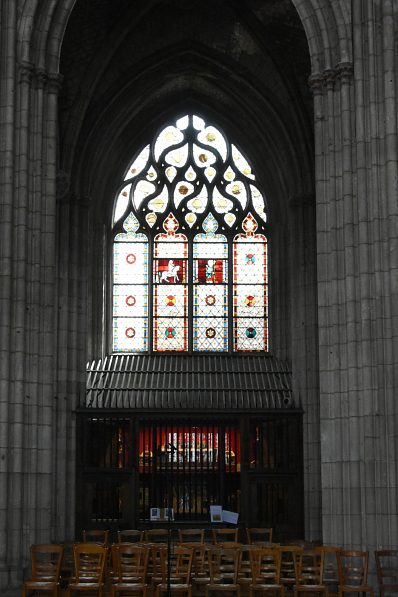

| CHAPELLE

DU TRÉSOR - BAIE 26 |

|

Chapelle du trésor : reliquaire en bois doré. |

|

Chapelle

du trésor. Elle a été aménagée sous Louis XI. L'armoire de chêne

massif où est exposé le trésor

de la cathédrale contient ce que la Révolution

n'a pas dispersé, volé;, détruit

ou fondu. On y trouve principalement quelques clés,

châsses, statues et reliquaires. Le XIXe siècle

a rajouté quelques éléments à ces pièces anciennes.

Pour éviter les vols, la chapelle est couverte

d'un toit.

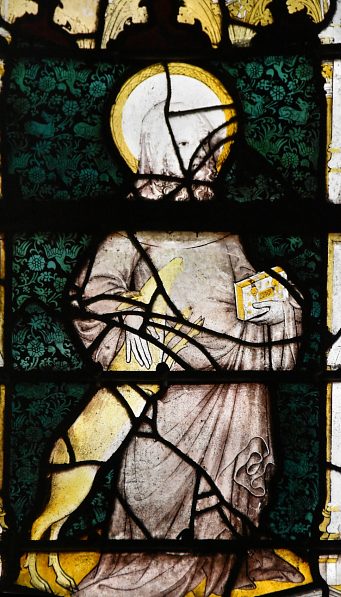

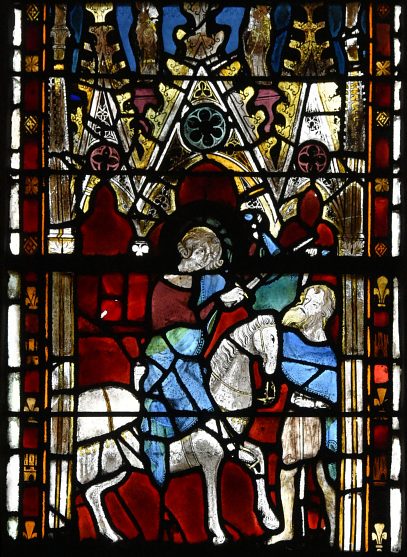

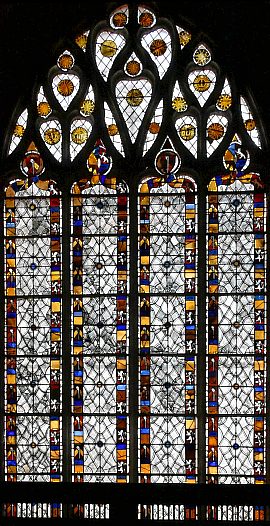

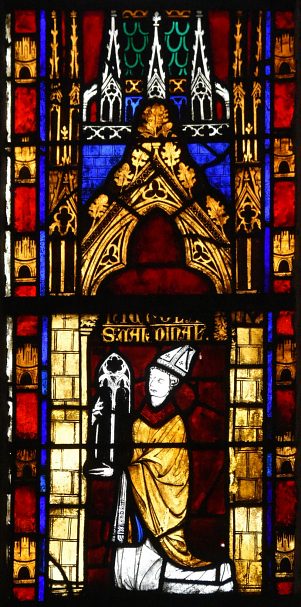

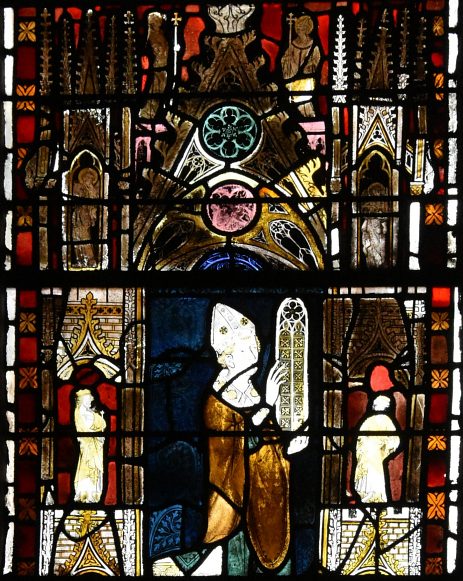

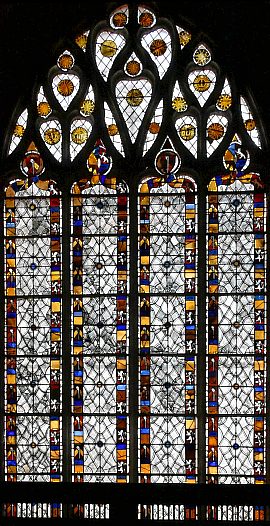

La baie de cette chapelle (n°26) accueille une verrière

décorative (voir ci-contre) datée du deuxième

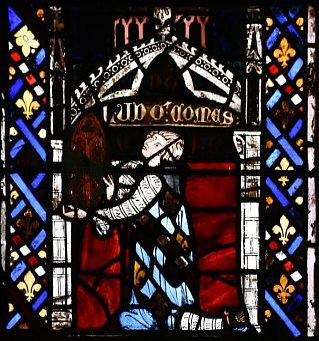

quart du XIVe siècle. Dans les lancettes, on

trouve deux petits panneaux figurés remontant

aux années 1330 et qui sont bien sûr des

remplois. À gauche, la figure du saint Maurice

à cheval est très restaurée. En

revanche, à droite, le saint évêque,

présenté debout, est jugé par le Corpus Vitrearum comme étant bien conservé.

Lui aussi est daté des années 1330.

Le tympan, orné de soleils ondés, est une création du XIXe siècle.

Sources : 1) Panneau dans

le déambulatoire ; 2) Corpus Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie, CNRS

Éditions, 2000.

|

|

Chapelle du trésor

Ange céroféraire (porteur de cierge)

attribué au sculpteur rouennais

Michel Lourdel (1577-1696).

Chapelle du trésor

Baie 26, détail : un saint évêque ---»»»

Vers 1330. |

|

|

|

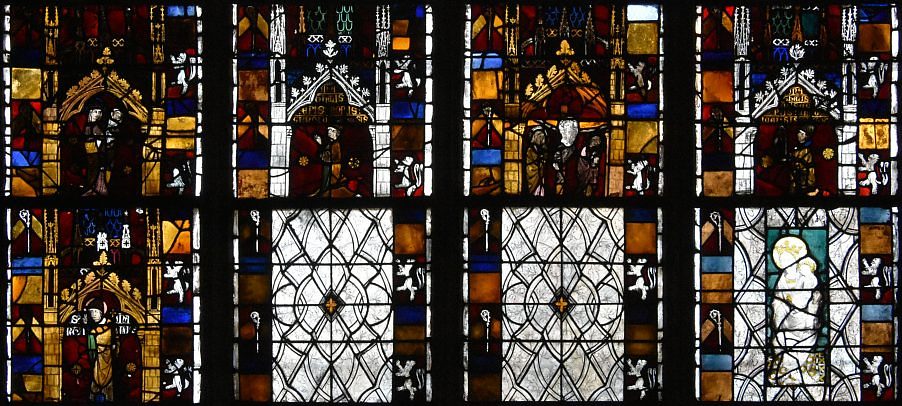

Les

vitraux des chapelles du déambulatoire.

La construction du chœur

et de ses chapelles rayonnantes (fin du XIIIe

siècle - début du XIVe) est postérieure

à celle de la nef

et de ses chapelles latérales. La vitrerie des

chapelles du déambulatoire intervient donc après

celle des chapelles de la nef.

Dans un premier temps, le style des verrières

du déambulatoire ne change pas et reprend celui

des chapelles de la nef, à savoir un bandeau

de figurines peintes en dominante rouge et bleu, le

restant étant une grisaille tracée sur

un verre blanc. L'objectif est de garantir un apport

de lumière minimal. La chapelle sud Saint-Joseph

présente ainsi une vitrerie datée du tout

début du XIVe siècle. Le bandeau figuré

des baies 10 et 12 (chapelle

Saint-Joseph) affiche des personnages sous des dais,

dans des niches encadrées de bordures aux armes

de France.

Puis vient le tour de la vitrerie de deux chapelles

contigües : Sainte-Thérèse

(baie 25) et les-Saints-Évêques

d'Évreux (baie 27) dans le déambulatoire

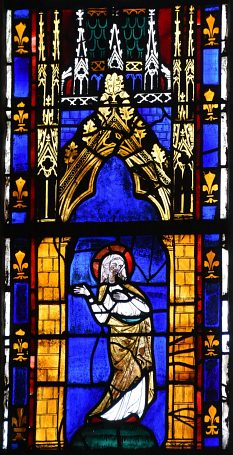

nord. À l'époque, Mathieu des Essarts

est le titulaire de la chaire épiscopale d'Évreux

et il se réserve ces deux baies pour s'y faire

représenter agenouillé, avec ses armes dans les bordures.

Un constat s'impose : dans ces panneaux, disposés

en litre, des années 1300-1310, les personnages

se tiennent dans des édicules savamment définis

par un bâti gothique fait de pinacles, d'arcs-boutants

et de toitures imposantes. Ainsi, l'intérêt

porté aux éléments architectoniques

s'impose chez les peintres verriers de cette époque

et ne se démentira pas jusqu'à la Renaissance.

Les fondations de chapelles se succèdent ; les

verrières obéissent au même schéma

artistique. Il en va ainsi de la chapelle sud de l'Immaculée

Conception (baies 16, 18 et 20) dont la baie 20

s'est vue enrichie, au XIXe siècle, d'un panneau

représentant l'évêque restaurateur.

Le jaune

d'argent apparaît dans les ateliers de verriers

au tout début du XIVe siècle, mais il

faut bien deux décennies pour maîtriser

son emploi. Désormais, c'est une nouvelle esthétique

qui se répand. Le jaune d'argent sert à

rehausser les grisailles sur verre blanc ainsi qu'à

donner du relief et un aspect plus chatoyant aux figurines

sous dais. Les endroits rehaussés sont ceux auxquels

on veut donner du volume ou qu'on veut mettre en valeur

: les cheveux ; quelques parties de vêtements

; les pinacles des structures architectoniques ; les

entablements.

La vitrerie de la chapelle

du Rosaire (baies 15, 17 et 19), avec ses médaillons

et ses fonds damassés en donne un bon exemple.

Ainsi, les perroquets

verts qui ornent l'arrière-plan d'un saint

évêque dans la baie 19 sont obtenus par

application de jaune d'argent sur des pièces

bleues. L'utilisation du jaune d'argent s''accompagne

aussi d'une complexité accrue des formes : les

niches s'épaississent ; les dais grandissent

et multiplient le nombre de leurs composants.

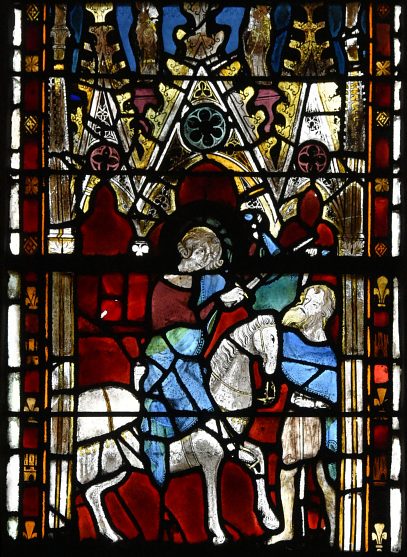

Parmi les vitraux du déambulatoire, un seul est

d'époque Renaissance : la charité

de saint Martin daté aux alentours de 1500,

situé dans la baie 22 (chapelle Sainte-Catherine).

Sources : 1) La

cathédrale d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski

et Françoise Gatouillat, Les Colporteurs, 1997

; 2) Corpus Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2000.

|

|

Chapelle du trésor.

Baie 26, détail : le cavalier ---»»»

Vers 1330 et restauré en XIXe siècle. |

|

|

Les portes de la sacristie et leur ornementation flamboyante.

Elles sont le témoin des aménagements offerts par le roi Louis XI (1461-1483). |

| CHAPELLE

DU TRÉSOR - BAIE 26 |

|

Chapelle du trésor dans le déambulatoire sud. |

Le déambulatoire et sa suite de chapelles.

Les murs de séparation sont ornés d'arcatures aveugles assez diverses. |

|

|

| CHAPELLE NOTRE-DAME

DE LIESSE - BAIE 24 |

|

Chapelle Notre-Dame de Liesse.

La clôture Renaissance offre un bas-relief illustrant la Visitation. |

Chapelle Notre-Dame de Liesse.

La Visitation, bas-relief dans la clôture boisée. |

|

Chapelle

Notre-Dame de Liesse.

Comme toutes les chapelles de la cathédrale,

elle possède un autel et une piscine surmontée

d'un dais, le tout de style gothique.

Au-dessus de l'autel est accrochée la copie d'une

clé de voûte sculptée au XVIe siècle

: huit chanoines agenouillés prient devant la

Vierge. La clé de voûte, déposée,

provient de l'ancienne église Notre-Dame de la

Ronde à Évreux.

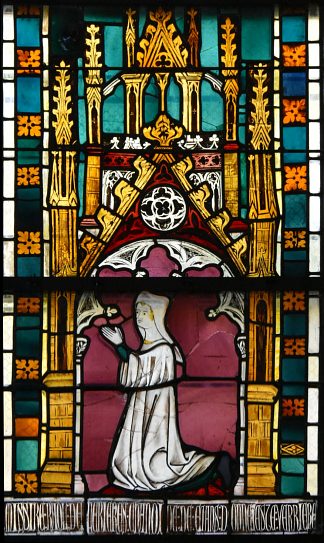

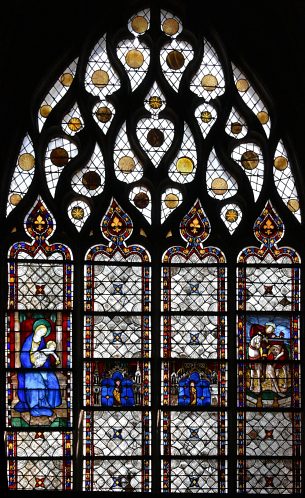

Enfin, les deux panneaux figurés de la verrière

(Vierge et priante) ont été posés

récemment (le Corpus Vitrearum n'en parle

pas). Les lancettes centrales sont occupées par

des dais d'architecture (voir ci-dessous)

datés du premier tiers du XIVe siècle.

|

|

|

|

Chapelle Notre-Dame de Liesse.

Détail de la clôture Renaissance.

Chapelle Notre-Dame

de Liesse.

«««--- Baie 24, détail : Vierge

à l'Enfant (XVe siècle ?) |

|

Chapelle Notre-Dame de Liesse.

Copie moderne d'une clé de voûte provenant

de l'ancienne église Notre-Dame de la Ronde.

Huit chanoines sont agenouillés devant la Vierge à l'Enfant.

|

|

Chapelle Notre-Dame de Liesse.

Ex-voto à Notre-Dame de Liesse provenant

de l'ancienne église des Cordeliers à Évreux.

XVIIIe siècle. |

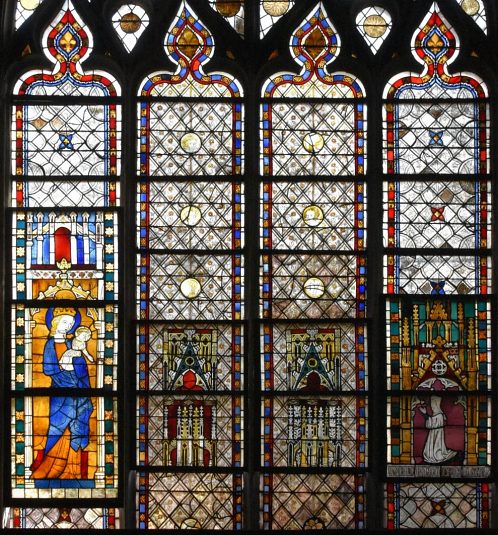

| CHAPELLE

NOTRE-DAME DE LIESSE - BAIE 24 |

|

Chapelle Notre-Dame de Liesse.

Baie 24, détail : les lancettes avec leur rangées

figurées.

À gauche et à droite, la Vierge à l'Enfant

et la priante (XVe siècle ?) sont des ajouts récents

dans la baie. |

|

| CHAPELLE NOTRE-DAME

DE LIESSE - BAIE 24 |

|

| CHAPELLE SAINTE-CATHERINE

- BAIE 22 |

|

Chapelle Notre-Dame de Liesse.

Baie 24, détail : Priante sous une niche.

XVe siècle ? |

Chapelle Sainte-Catherine.

«Sainte Catherine d'Alexandrie»

Ce tableau provient d'une contretable du XVIIIe siècle. |

Chapelle Sainte-Catherine.

Baie 22, détail : la Vierge du Calvaire.

XVe siècle ? |

Chapelle Sainte-Catherine.

Baie 22, détail : les rangées figurées.

De gauche à droite : Vierge à l'Enfant ; saint Jean

du Calvaire ; Vierge du Calvaire (gros plan ci-dessus)

; Charité de saint Martin.

Fin du XIIIe siècle, début du XIVe. Aux alentours de

1500 pour la Charité Saint-Martin. |

Chapelle Sainte-Catherine.

Baie 22, détail : saint Martin partageant son manteau.

Vers 1500.

Ce panneau a été restauré en 1895, mais il est

assez bien conservé.

|

La cathédrale d'Évreux

possède un autre vitrail Renaissance, celui-là

pleinement du XVIe siècle. Il s'agit de la verrière

de la baie 35 datée de 1520 dans la chapelle

Saint-Aquilin (côté nord de la nef).

|

|

|

Chapelle

Sainte-Catherine.

Cette chapelle a conservé sa dédicace

d'origine. Aux XVIe et XVIIe siècles, elle était

connue sous le nom de «chapelle des paresseux»

car la messe qu'on y célébrait le matin

était dite à une heure tardive !

Outre un tableau montrant sainte

Catherine d'Alexandrie, on y trouve une piscine

à dais datée du XVe siècle.

La verrière (baie 22) possède un panneau

rare dans la cathédrale : un vitrail d'époque

Renaissance (daté aux alentours de l'année

1500 : la charité de saint Martin.

Sources : 1) panneau à

côté de la chapelle ; 2) La

cathédrale d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski

et Françoise Gatouillat, Les Colporteurs, 1997.

|

|

|

|

Chapelle Sainte-Catherine.

Baie 22, détail : saint Jean.

4e quart du XIIIe siècle.

Le saint Jean ci-dessus

provient d'un Calvaire.

Il est d'ailleurs voisin d'une Vierge

du Calvaire donnée plus

haut. |

|

Chapelle Sainte-Catherine

«««--- Baie 22, totalité.

Panneaux de la litre :

Vierge à l'Enfant ;

Jean et la Vierge (fin du XIIIe siècle) ;

Charité de saint Martin (vers 1500).

|

|

|

|

Chapelle Sainte-Catherine.

Baie 22, détail : Jésus enfant.

XIVe-XVe siècle (?) |

|

|

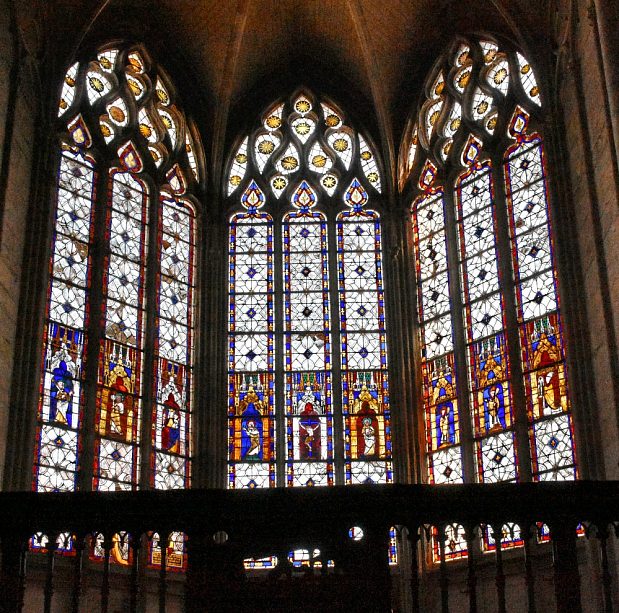

| CHAPELLE DE L'IMMACULÉE

CONCEPTION - BAIES 16-18-20 |

|

Chapelle de l'Immaculée Conception. |

|

Chapelle

de l'Immaculée-Conception.

Elle est fermée par une clôture entièrement

de style Renaissance. Dans le soubassement, au milieu

des rinceaux et des masques se détachent, vêtues

à l'antique, des figures d'un très beau

style. Elles ne se rattachent pas à des personnages

particuliers. Trois sont données plus

bas.

La porte centrale est surmontée d'un bas-relief

peu courant : Samson

emporte sur son épaule deux colonnes des portes

de Gaza. Pourquoi Samson ? Il pourrait s'agir d'une

facétie de l'illustre famille normande Postel

des Minières qui a donné plusieurs chanoines

à la cathédrale. Postel est proche du

latin postis qui signifie jambage de porte. Ce

bas-relief illustrerait ainsi la donation d'un chanoine

de cette famille à la cathédrale. Annick

Gosse-Kischinewski, qui avance cette explication, la

renforce en indiquant que les armes de la famille Postel

des Minières se trouvent sculptées sur

les montants de la porte de la chapelle.

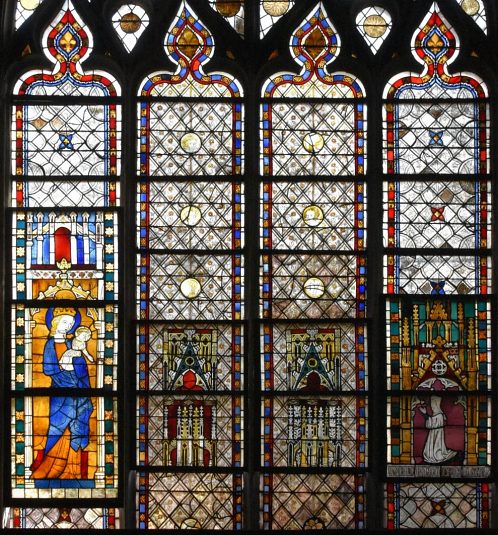

Les baies 16, 18 et 20 (ci-contre) sont ornées

de verrières décoratives claires, enrichies

chacune de trois figurines sous dais disposées

en litre.

Le Corpus Vitrearum indique que la chapelle a

été fondée en 1308 (d'où

les dates attribuées aux vitraux) par Pierre

de l'Aide, chanoine de la cathédrale, en mémoire

de son frère Nicolas de l'Aide, décédé

en 1299, ancien évêque d'Évreux

et inhumé dans cette même chapelle.

Dans le soubassement de la baie 16, une création

moderne de l'atelier Duhamel-Marette (vers 1868-1870)

présente Mgr

Devoucoux, évêque d'Évreux.

Ce dernier a financé la restauration des verrières

des trois baies de la chapelle par ce même atelier

de 1868 à 1870.

Sources : 1) La cathédrale

d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski et Françoise

Gatouillat, Les Colporteurs, 1997 ; 2) Corpus

Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie, CNRS

Éditions, 2000.

|

|

|

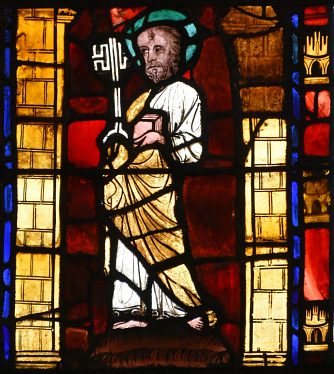

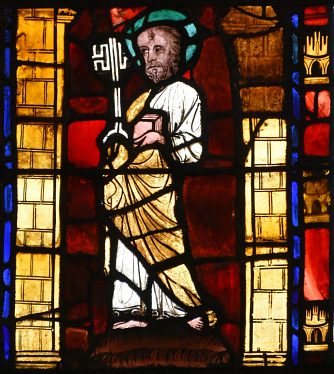

Composition des litres ---»»»

Baie 16 : saint Paul, saint Pierre et Vierge à

l'Enfant ;

Baie 18 : Christ du Calvaire entouré de

la Vierge et de Jean ;

Baie 20 : saint Aquilin et saint Taurin, proto-évêques

d'Évreux, accompagnés du donateur, le

cardinal Nicolas de l'Aide.

|

|

|

Chapelle de l'Immaculée Conception.

La clôture est entièrement d'époque Renaissance. |

Chapelle de l'Immaculée Conception.

De gauche à droite, les verrières des baies

16, 18 et 20. |

|

| CHAPELLE

DE L'IMMACULÉE CONCEPTION -

BAIE 16 |

|

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Baie 16, détail : saint Paul, saint Pierre et

la Vierge à l'Enfant couronnée.

Daté de 1308. |

|

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Le tabernacle à têtes d'angelots est daté de l'époque

Louis XV.

|

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Détail de la clôture Renaissance : buste de femme

vêtue à l'antique avec rinceaux et masques. |

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Détail de la clôture Renaissance : buste d'homme

vêtu à l'antique avec rinceaux et masques. |

|

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Baie 16, détail : Monseigneur Devoucoux, évêque

d'Évreux.

Atelier

Duhamel-Marette, vers 1868-1870. |

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Baie 16, détail : saint Pierre.

Daté de l'année 1308. |

|

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Détail de la clôture : Samson porte deux colonnes des portes

de Gaza. |

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Baie 16, détail : saint Paul.

Daté de l'année 1308. |

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Baie 18, détail : Christ du Calvaire.

Daté de l'année 1308. |

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Baie 18, détail : le panneau de la Vierge

(1308). |

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Baie 18, détail : La Vierge.

Daté de l'année 1308. |

|

| CHAPELLE

SAINT-JOSEPH - BAIES 10, 12 et

14 |

|

|

|

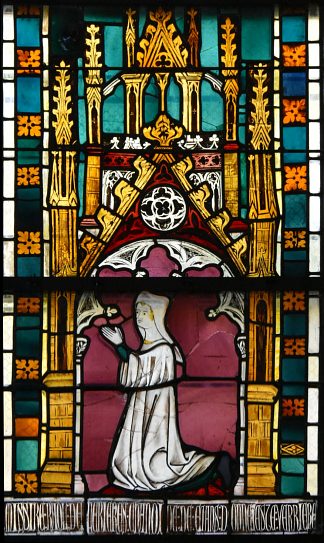

Chapelle

Saint-Joseph.

Sa clôture est un mariage des styles gothique

flamboyant et Renaissance.

Ses verrières comptent parmi les plus anciennes

du déambulatoire.

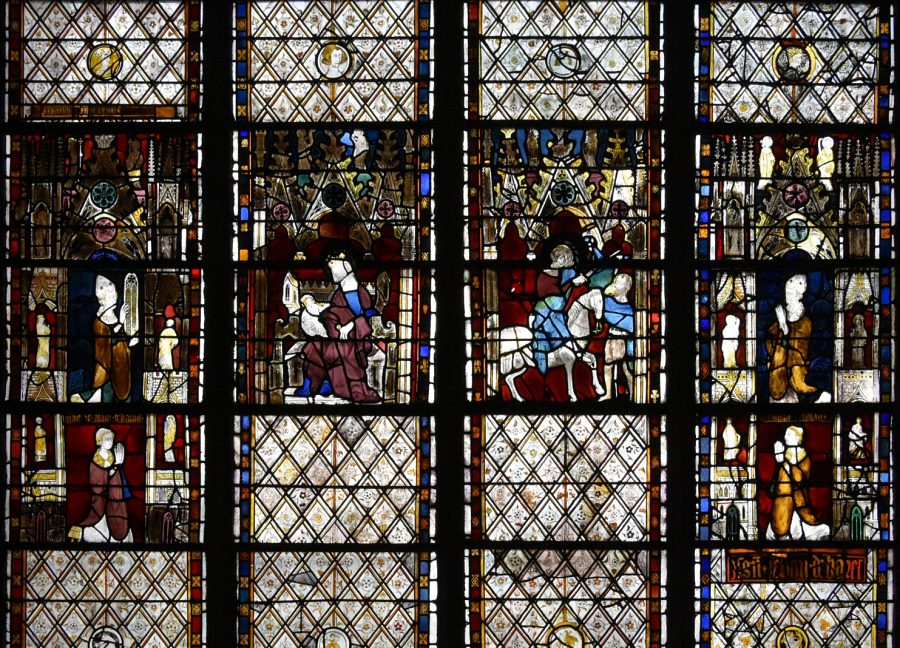

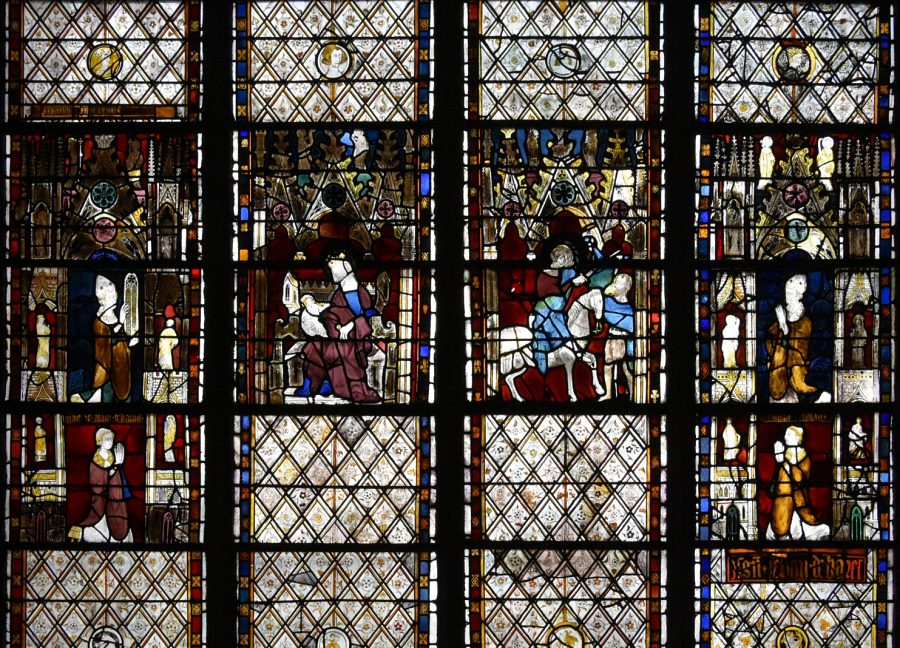

Baies 10-12-14. La verrière de la

baie 10 est dite «verrière

de Marguerite d'Artois». Cette noble

dame épouse, en 1301, Louis de France,

demi-frère de Philippe IV le Bel et premier

comte d'Évreux. Elle décède

en 1310.

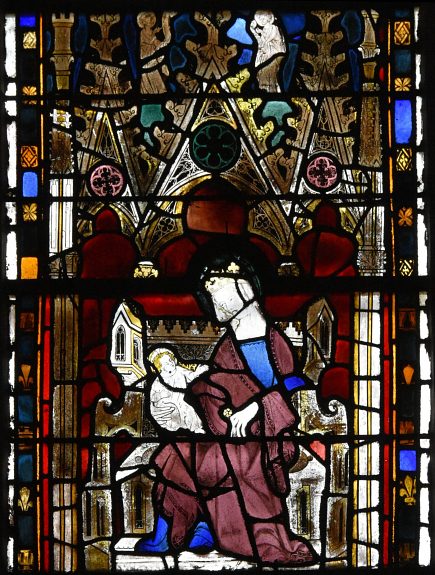

Elle est représentée, au centre

de la baie, agenouillée, en tenue armoriée.

Vers 1450, la chapelle a été concédée

à la famille du doyen du chapitre, Simon

Chevestre. Les panneaux de la litre datent de

cette époque (troisième quart du

XVe siècle). On y voit saint Nicolas (donné

plus

bas), une Vierge de pitié et un autre

saint (saint Yves ?)

La baie 12 accueille une verrière

dite «verrière de Louis de France».

Il fut comte d'Évreux de 1298 à

sa mort en 1319 et demi-frère de Philippe

IV le Bel. À côté d'une Vierge

à l'Enfant couronnée, le comte d'Évreux

est représenté agenouillé

et vêtu d'une cotte armoriée.

---»» Suite 2/2

à droite.

|

|

|

|

|

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Baie 18, détail : saint Jean.

Daté de l'année 1308. |

Chapelle de l'Immaculée Conception.

Baie 20, détail : le cardinal Nicolas de l'Aide

(† 1299),

donateur de la verrière.

Daté de 1308. |

| CHAPELLE

SAINT-JOSEPH - BAIES 10, 12 et

14 |

|

|

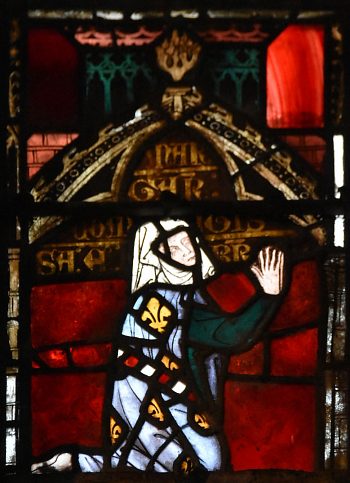

Chapelle

Saint-Joseph (2/2)

---»» La baie 14 est également

appelée «verrière de Louis de

France». Ce même membre de la famille

royale est représenté comme dans la baie

12 : agenouillé avec une cotte armoriée,

mais cette fois la maquette de vitrail qu'il tient dans

les mains fait de lui un donateur.

La litre de cette verrière est postérieure

(3e quart du XVe siècle) et figure trois donateurs

: Jehan Chevestre, son épouse Marie et sa nièce

Jeanne.

Source : Corpus

Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie, CNRS

Éditions, 2000.

|

|

|

Chapelle Saint-Joseph.

Baie 14, détail : rangée figurée datée

du 3e quart du XVe siècle.

On y voit un donateur et deux donatrices agenouillés dans des

niches tendues de damas.

D'après les inscriptions, le donateur serait Jehan Chevestre

et sa femme Marie. Le personnage à droite serait leur nièce,

Jeanne Alorge. |

Chapelle Saint-Joseph.

Baie 10, détail : saint Nicolas ( 3e quart du XVe siècle). |

Chapelle Saint-Joseph.

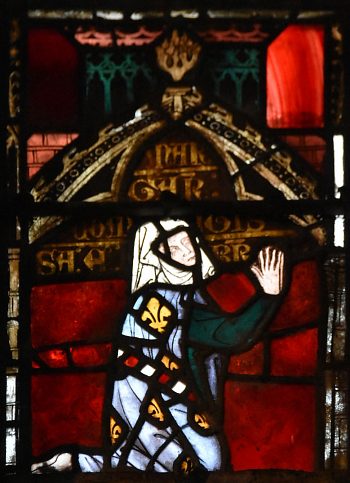

Baie 10, «verrière de Marguerite d'Artois».

Panneau isolé au centre de la lancette médiane :

Marguerite d'Artois agenouillée, en prière, est

vêtue d'un manteau armorié.

Vers 1301-1310. |

| LE

DÉAMBULATOIRE NORD ET SES CHAPELLES |

|

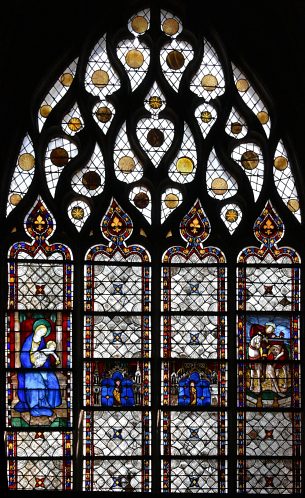

| CHAPELLE DU ROSAIRE

- BAIES 15, 17 et 19 |

|

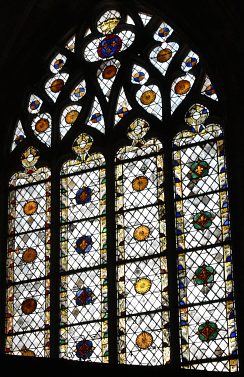

Chapelle du Rosaire.

Baies 15, 17 et 19.

1360-1370 et après 1387. |

Chapelle du Rosaire.

Autel et statues en terre cuite : Notre-Dame du Rosaire se tient

entre saint Dominique et ste Catherine de Sienne. |

|

Chapelle

du Rosaire (1/2).

Cette chapelle, au côté nord du déambulatoire,

présente une clôture intéressante.

Si la conception de l'encadrement de la porte est encore

gothique, la présence du style Renaissance abonde

: rinceaux de feuillages sur les colonnettes ; animaux

fantastiques ; et surtout, un soubassement de style

antique avec les Vertus théologales et cardinales

sculptées au sein d'une suite de bas-reliefs...

que les chaises, gentiment disposées devant la

chapelle, ne permettent pas toujours de voir !

En 1997, dans son commentaire sur cette chapelle (La

cathédrale d'Évreux, éditions

les Colporteurs), l'historienne Annick Gosse-Kischinewski

insiste sur l'étonnant mariage des styles flamboyant

et Renaissance au-dessus de la porte et dans les panneaux

ajourés du garde-corps (photo en gros plan donnée

plus

bas). Elle écrit : «(...) l'existence

des réseaux flamboyants assouplis par les feuillages

arrondis de la Renaissance constitue un curieux mélange

des deux styles, certes contemporains mais rarement

mêlés avec autant d'élégance

et d'harmonie.»

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

|

Chapelle du Rosaire.

La clôture de cette chapelle, mêlant style gothique flamboyant

et style Renaissance,

est l'une des plus intéressantes de la cathédrale. |

Chapelle du Rosaire.

Ange souffleur et animal fantastique

au-dessus de la porte.

Style Renaissance. |

|

|

|

|

Chapelle du Rosaire.

Styles gothique et Renaissance dans le

soubassement des colonnettes. |

Chapelle du Rosaire.

Mélange des styles gothique et Renaissance : les rinceaux

flamboyants se terminent par des feuillages arrondis propres

au style Renaissance. |

|

Chapelle du

Rosaire.

Anges musiciens dans le soubassement de la porte.

Style Renaissance. |

|

|

|

|

Chapelle du Rosaire.

Médaillon avec un ange musicien.

|

Chapelle du Rosaire.

Médaillon avec un ange musicien. |

|

|

Chapelle

du Rosaire (2/2).

---»» Le magnifique tableau de Gian Antonio

Guardi (1699-1760), le Christ apparaissant aux pèlerins

d'Emmaüs, est resté dans la chapelle

du Rosaire pendant plusieurs années. Il n'y est

plus. Originaire d'une chapelle, aujourd'hui démolie,

de la petite ville des Andelys dans l'Eure, il était

destiné à rejoindre l'église Notre-Dame

de cette ville.

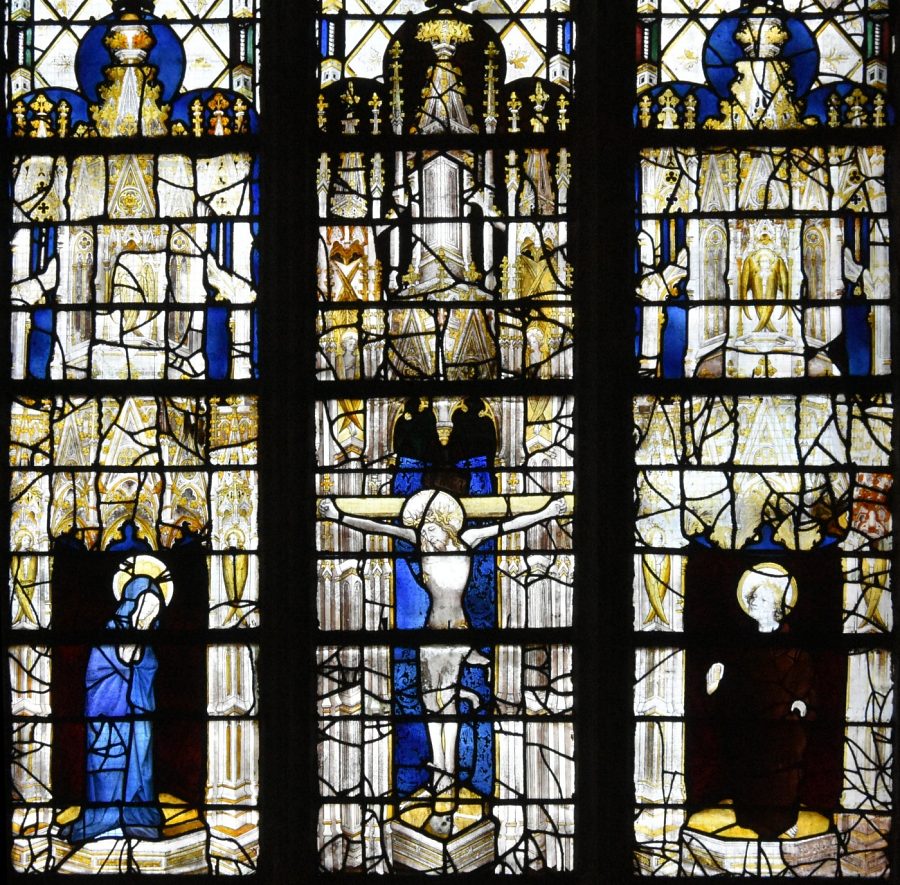

Les vitraux. L'ensemble des verrières

des trois baies 15, 17 et 19, datées des années

1360-1370, est donné plus

haut. Hormis les trois tympans identiques (portant

les emblèmes du roi Charles VI), chaque verrière

possède, dans sa partie médiane, une litre

composée de trois figures placées dans

des édicules surmontés de hauts dais.

Les dais et les colonnes qui les supportent sont tracés

au jaune d'argent. On remarquera dans les dais des baies

15

et 19

la présence de séraphins.

La partie décorative (grisaille et jaune d'argent)

est découpée en losanges ornés

de rinceaux de feuillages, de fleurs et même d'oiseaux.

Cette décoration est enrichie de médaillons

abritant des anges thuriféraires, des anges musiciens

et d'autres porteurs de phylactères. On pourra

juger ci-dessous de la différence d'aspect entre

deux anges thuriféraires (porteurs d'encens).

L'un est du XIVe siècle ; l'autre, une création

du peintre verrier Édouard Didron en 1893.

Certains médaillons ont fait place à des

rondels présentant une scène figurée.

Ainsi, dans la baie 19, un rondel, daté aux alentours

de 1500 (ci-contre), montre une jeune fille assise compulsant

un livre. La présence d'une partie de tour sur

la droite a conduit les historiens du vitrail à

identifier le personnage à sainte Barbe [Corpus

Vitrearum].

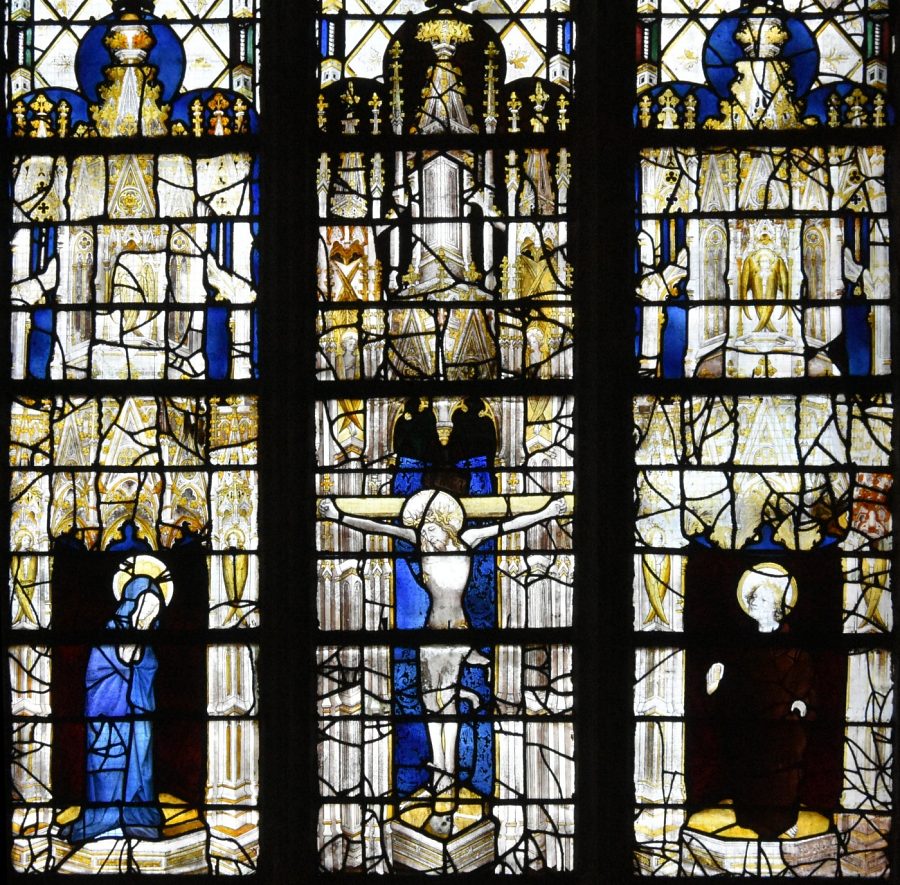

La baie 15

présente un Calvaire : le Christ crucifié

est entouré par la Vierge et saint Jean. Il faut

s'arrêter sur le visage de la Vierge. La mère

de Dieu, en prière, regarde vers le bas dans

une expression de douceur paisible et d'amour, voir

le gros

plan). Ce n'est pas le visage habituel d'une Vierge

du Calvaire, mais plutôt celui d'une Vierge de

la Nativité. Y a-t-il eu erreur dans le placement

des panneaux ? Ou bien le donateur a-t-il insisté

auprès du peintre verrier pour qu'il donne coûte

que coûte ce visage à la Vierge ?

La partie figurée de la baie 17

montre, au centre, un chanoine donateur peint sur un

très beau fond damassé où des dragons

affrontés ornent des médaillons. Le

donateur est agenouillé devant une Vierge à

l'Enfant assise, et présenté par un saint

évêque anonyme qui se tient à gauche.

D'après l'inscription partielle, ce chanoine

pourrait être Nicolas de Molins.

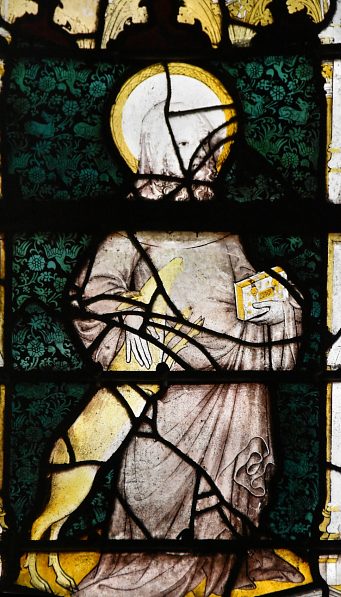

La partie figurée de la baie 19

montre trois saints debout : saint Gilles l'ermite avec

sa biche ; un saint évêque (est-ce saint

Éterne, évêque d'Évreux vers

670 ?) ; enfin, saint Jean-Baptiste dont la tête

seule est ancienne. L'intérêt de cette

rangée figurée réside dans ses

magnifiques fonds damassés. Celui de saint Gilles

montre des

biches et des oiseaux ; celui du saint évêque,

des perroquets

verts (parce que peints au jaune d'argent sur fond

bleu).

Sources : 1) La cathédrale

d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski et Françoise

Gatouillat, Les Colporteurs, 1997 ; 2) Corpus

Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie, CNRS

Éditions, 2000.

|

|

|

Chapelle du Rosaire.

«Le Christ apparaissant aux pèlerins d'Emmaüs»

par Gian Antonio Guardi (1699-1760).

Ce tableau n'est plus exposé dans la cathédrale. |

Chapelle du Rosaire.

Baie 19, détail : rondel en remploi montrant sainte

Barbe assise à côté de sa tour.

Vers 1500. |

|

Chapelle du Rosaire.

Baie 15, détail : Ange thuriféraire dans un médaillon.

Vers 1360-1370. |

Chapelle du Rosaire.

Baie 15, détail : Ange thuriféraire dans un médaillon.

Médaillon refait par l'atelier d'Édouard Didron en 1893. |

| CHAPELLE DU ROSAIRE

- BAIE 15 |

|

Chapelle du Rosaire.

Baie 15, détail : la rangée figurée contient

un Calvaire avec ses personnages traditionnels (le Christ en croix,

la Vierge et saint Jean).

Les trois édicules sont surmontés de hauts dais abritant

un ou plusieurs séraphins.

Vers 1360-1370. |

Chapelle du Rosaire.

Baie 15, détail : le visage de la Vierge du Calvaire.

Le visage paisible et aimant de la Vierge, tourné vers

le bas, est plutôt celui d'une Vierge de la Nativité

!

Vers 1360-1370. |

Chapelle du Rosaire.

Baie 15, détail : la Crucifixion.

Deux teintes de jaune

d'argent ont été utilisées pour la

chevelure et la couronne d'épines.

Vers 1360-1370.

|

|

| CHAPELLE DU ROSAIRE

- BAIE 17 |

|

Chapelle du Rosaire.

Baie 17, détail : la rangée figurée contient

un chanoine donateur présenté à la Vierge par

un saint évêque.

Vers 1360-1370. |

Chapelle du Rosaire.

Baie 17, détail : un saint évêque présentant

un chanoine à la Vierge.

Vers 1360-1370. |

Chapelle du Rosaire.

Baie 17, détail : fond damassé avec dragons

affrontés derrière le chanoine donateur.

Vers 1360-1370. |

Chapelle du Rosaire.

Baie 17, détail : chanoine donateur anonyme.

Vers 1360-1370. |

| CHAPELLE DU ROSAIRE

- BAIE 19 |

|

Chapelle du Rosaire.

Baie 19, détail : la rangée figurée.

Vers 1360-1370. |

Chapelle du Rosaire.

Baie 19, détail : un saint évêque (saint Éterne,

évêque d'Évreux?)

Vers 1360-1370. |

Baie 19, détail : fond damassé

avec perroquets verts

derrière un saint évêque. |

Baie 19, détail : fond domassé

avec biches et oiseaux

derrière saint Gilles l'ermite. |

|

Chapelle du Rosaire.

Baie 19, détail : saint Gilles l'ermite et sa biche.

Vers 1360-1370. |

| CHAPELLE SAINT-LOUIS

- BAIE 23 |

|

Chapelle Saint-Louis.

La sobriété de la grille de clôture la rattache à

la fin du XVe siècle. |

|

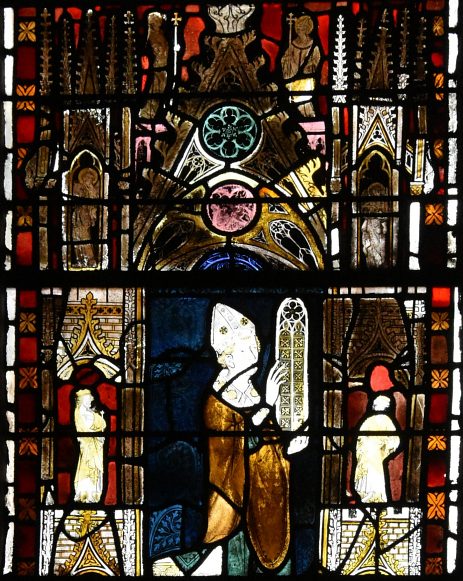

Chapelle

Saint-Louis.

Avec celle de la chapelle Saint-François (non

présentée dans ces pages), la grille très

sobre de cette chapelle correspond à l'art pratiqué

à la toute fin du XVe siècle.

L'intérêt de cette chapelle réside

dans sa verrière (baie 23). Les deux rangées

qui accompagnent les trois qui sont figurées

sont enrichies d'intéressants médaillons

circulaires. Ils contiennent des têtes humaines

ou des grotesques au sein d'une ornementation à

losanges peints en grisaille.

Les trois rangées figurées alignent des

panneaux datés des années 1325-1330.

Les lancettes de droite et de gauche se ressemblent.

Un évêque et un chanoine sont agenouillés

en prière dans un édicule à deux

niveaux surmonté d'un dais. La structure est

étayée par deux larges montants abritant

des statuettes.

À gauche, l'évêque pourrait être,

selon l'inscription, Geoffroy du Plessis, mort en 1327,

et qui tient à la main la maquette d'une verrière.

Au-dessous de lui : un chanoine.

Au centre : une Vierge à l'Enfant assise et un

saint Martin partageant son manteau. À droite,

l'édicule reprend la structure de celui de gauche

avec les mêmes personnages.

Cette verrière est intéressante d'un point

de vue historique par la présence d'une structure

décorative tracée au jaune d'argent, et

ceci dès les années 1325. Ainsi le Corpus

Vitrearum, dans sa description des vitraux de la

cathédrale d'Évreux, écrit : «Il

faut attendre la troisième décennie du

XIVe siècle pour que soient pleinement exploitées

toutes les ressources du jaune d'argent : en baie 23,

dans la verrière probablement offerte par l'évêque

Geoffroy du Plessis, mort en 1327, la coloration de

l'ensemble des panneaux figurés et de leurs vitreries

claires, totalement modifiée, est mise au service

d'un style renouvelé de façon sensible».

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,

2000.

|

|

|

Chapelle Saint-Louis.

Baie 23, détail : médaillon à tête

d'homme.

Vers 1325-1330. |

Chapelle Saint-Louis.

Baie 23, détail : médaillon avec un roi.

Vers 1325-1330. |

Chapelle Saint-Louis.

Baie 23, détail : médaillon à

tête d'homme.

Vers 1325-1330. |

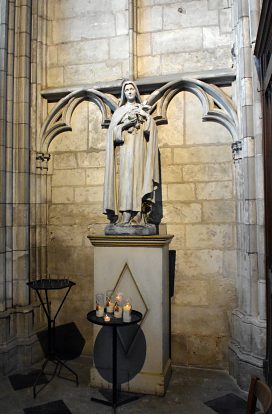

Chapelle Saint-Louis.

Statue de saint Louis.

Art contemporain. |

|

Chapelle Saint-Louis.

Baie 23, détail : médaillon avec un grotesque

jouant de la viole. |

|

Chapelle Saint-Louis.

Baie 23, détail : les rangées figurées.

À droite et à gauche : deux chanoines donateurs ;

Au centre : Vierge à l'Enfant assise ; saint Martin partageant

son manteau.

Vers 1325-1330. |

Chapelle Saint-Louis.

Baie 23, détail : l'évêque Geoffroy (probablement

Geoffroy du Plessis) tenant la maquette d'une verrière.

Vers 1325-1330. |

Chapelle Saint-Louis.

Baie 23, détail : Vierge à l'Enfant assise sous un dais.

Vers 1325-1330. |

|

Chapelle Saint-Louis.

Baie 23, détail : saint Martin partageant son manteau.

Chapelle Saint-Louis.

«««--- Baie 23, détail :

saint Martin partageant son manteau. |

|

Chapelle Saint-Louis.

Baie 23, détail : un chanoine en prière

(le donateur?)

Vers 1325-1330. |

| CHAPELLE SAINTE-THÉRÈSE

- BAIE 25 |

|

|

|

La voûte de la chapelle Sainte-Thérèse. |

Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Dais gothique flamboyant au-dessus de la piscine. |

Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Baie 25, totalité.

Les bordures sont aux armes de l'évêque Mathieu

des Essarts.

Vers 1300-1310. |

|

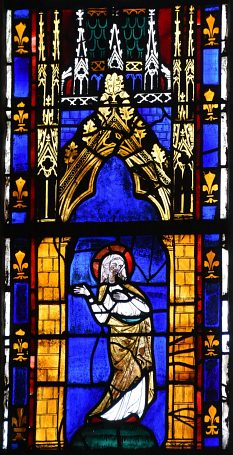

Chapelle des Saints-Évêques d'Évreux.

Baie 27, détail : les rangées figurées.

De gauche à droite : Vierge à l'Enfant et saint Martin

de Tours ; le donateur Mathieu des Essarts ;

Calvaire ; le donateur Mathieu des Essarts tenant la maquette de sa

verrière.

Vers 1300-1310 et 1400 pour la Vierge à l'Enfant en bas à

droite. |

Chapelle des Saints-Évêques d'Évreux.

Baie 27, détail : Vierge à l'Enfant.

Vers 1300-1310. |

|

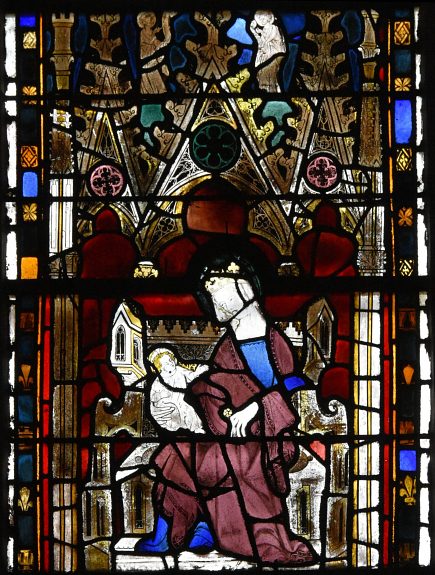

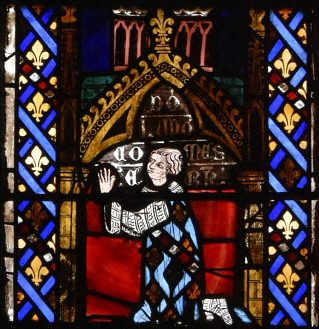

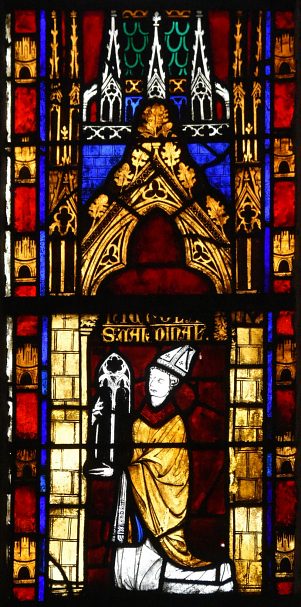

Chapelle

des Saints-Évêques d'Évreux (2/2).

---»» La baie 27 accueille une verrière

à quatre lancettes dont les bordures reprennent

les armes du donateur, Mathieu des Essarts : de gueules

au lion d'argent (autrement dit un lion argenté

sur fond rouge) et des écus de gueules au chevron d'or

avec la crosse en pal (crosse sur chevron jaune, le

tout sur fond rouge).

Cette baie possède deux rangées figurées. Cinq figures

sont datées des années 1300-1310.

Rangée du haut : une Vierge à l'Enfant (donnée

ci-dessus)

; l'évêque donateur Mathieu des Essarts qui est d'ailleurs

présent deux fois à la suite des remaniements intervenus

après 1945 (dans un des deux panneaux, il offre

la maquette de sa verrière) ; enfin, un Calvaire.

Seconde rangée : saint Martin de Tours en archevêque.

Cette seconde rangée offre, en complément, une

Vierge à l'Enfant des années 1400 : c'est une grisaille

rehaussée de jaune d'argent, sur un fond coloré. La

bordure de glands et de feuilles de chêne est

typique du début du XVe siècle.

Sources : 1) La

cathédrale d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski

et Françoise Gatouillat, Les Colporteurs, 1997 ;

2) Corpus Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2000.

|

|

|

Chapelle des Saints-Évêques d'Évreux.

Baie 27, détail : l'évêque Mathieu des Essarts

agenouillé.

Vers 1300-1310. |

|

«««---

Il a suffi au peintre verrier de quelques traits pour

camper ce beau visage féminin dont les grands

yeux font une partie du charme. On pourra comparer cet

agréable dessin avec les visages plutôt

vilains des Trois Marie de la baie 213.

|

|

Chapelle des Saints-Évêques d'Évreux.

Baie 27, détail : l'évêque Mathieu des Essarts

tenant la maquette de sa verrière.

Vers 1300-1310. |

|

Chapelle des Saints-Évêques d'Évreux.

Baie 27, détail : Vierge à l'Enfant.

Grisaille et jaune d'argent

avec des bordures typiques du XIVe siècle.

Vers 1400. |

Chapelle Saint-François.

Tableau anonyme : un prélat tenant un crucifix,

Saint Vincent de Paul ? |

|

| CHAPELLE SAINT-FIACRE

- BAIE 29 |

|

La voûte trapézoïdale de la chapelle Saint-Fiacre. |

|

Chapelle

Saint-Fiacre. Jouxtant la façade nord,

son profil est atypique car il porte la marque des travaux

de Jean Cossart à la fin du XVe siècle.

Pour rattacher au chœur

de la cathédrale la tourelle de la façade,

l'architecte a rajouté une partie triangulaire

à la chapelle demeurée jusque-là

de forme oblongue.

Cette chapelle possède une curiosité :

c'est la seule où l'on trouve une console ornée

d'une tête humaine (rajoutée lors de la

construction de la partie en triangle). Il y a en fait

deux consoles liées (photo ci-contre).

|

|

|

Consoles avec deux têtes humaines rajoutées

lors de la construction de la partie triangulaire

de la chapelle Saint Fiacre.

C'est la seule console figurée de la cathédrale. |

Chapelle Saint Fiacre.

Baie 29, vue d'ensemble.

Vers 1470. |

|

Documentation

: Livret et panneaux dans la cathédrale

+ «Congrès archéologique de France, Évrecin,

Lieuvin, Pays d'Ouche», Société française

d'archéologie, Paris 1984

+ «Congrès archéologique de France tenu à

Évreux en 1889», article Émile Travers

+ «La cathédrale d'Évreux» d'Annick Gosse-Kischinewski

et Françoise Gatouillat, Les Colporteurs, 1997

+ «Haute-Normandie gothique» d'Yves Bottineau-Fuchs, Éditions

Picard, 2001

+ «Les plus belles cathédrales de France» de l'abbé

J.-J. Bourassé, Alfred Mame et Fils Éditeurs, 1880

+ «L'architecture normande au Moyen Âge», Presses

Universitaires de Caen, éditions Charles Corlet, 1997

+ «Évreux, la légende des pierres» d'Annick

Gosse-Kischinewski, Froment Glatigny Éditeurs, 1988

+ «Corpus Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie»,

CNRS Éditions, 2000

+ «Le vitrail du Triomphe de la Vierge d'Évreux et Louis

XI» de Gary B. Blumenshine, Annales de Normandie, 40e année

n° 3-4

+ «Le Vitrail Français», éditions

Mondes, 1958

+ «Le Moyen Âge retrouvé» de Louis

Grodecki, Flammarion, 1991, article : Les verrières d'Évreux. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|