|

|

|

|

L'église Saint-Patrice de Rouen

se présente comme une galerie de magnifiques vitraux. La

plupart sont du XVIe siècle, les autres, du XIXe, un dernier

est de Max

Ingrand. Comme les églises rouennaises de Saint-Vivien

et de Saint-Godard,

elle présente une nef centrale et deux bas-côtés.

À l'origine, elle était voûtée en bois.

Historiquement, le bâtiment a été précédé

de deux édifices. Au Xe siècle, l'emplacement qu'occupe

l'église actuelle était à l'extérieur

des murailles. Il abritait un oratoire déjà dédié

à Patrice, saint patron de l'Irlande. Un incendie ravagea

tout le quartier en 1228. La reconstruction fut l'occasion de repousser

le périmètre des murailles : la nouvelle église

fut dès lors érigée dans l'enceinte de la ville.

En 1535, Saint-Patrice fut entièrement rebâtie en style

gothique flamboyant. Le quartier aux alentours, bientôt habité

par de riches familles de notables rouennais, vit s'élever

de somptueux hôtels particuliers. Des membres du Parlement

de Normandie y avaient élu domicile. Les sources de financement

pour les vitraux ne manquèrent pas.

En 1562, Saint-Patrice est pillée par les huguenots. L'armée

royale d'Henri IV assiège la ville en novembre 1591 (jusqu'à

avril 1592). À cette occasion, des boulets de canon percent

le clocher (rappelons que l'édifice s'élève

tout près du rempart situé au nord). En 1648, d'importants

travaux l'agrandissent : chevet élargi ; érection

de la façade ouest sur la rue, et extension du bas-côté

sud jusqu'à la rue Saint-Patrice actuelle. Vers 1650, un

curé très actif, Pierre Chrétien, fonda,

dans des bâtiments tout à côté, une communauté

de prêtres (appelée séminaire), chargée,

entre autres, de l'instruction des enfants pauvres. Une partie de

l'église était réservée à ses

membres. La communauté fut dissoute en 1791. En 1854, les

Carmélites s'installèrent dans une partie de ces anciens

bâtiments. (Aujourd'hui, l'emplacement abrite une résidence

immobilière.) À la Révolution, l'église

est tout d'abord conservée dans la liste des églises

paroissiales de la ville - ce qui lui permettra de s'enrichir de

mobiliers venant d'établissements religieux supprimés.

Fermée en 1793, elle est ensuite occupée par la société

des théophilantropes et, en 1802, rendue au culte. Enfin,

au XIXe siècle, retour à l'architecture : le portail

ouest est complètement réaménagé par

l'architecte Eugène Barthélemy.

Encore plus que Saint-Vivien

et Saint-Godard,

l'église Saint-Patrice est véritablement cernée

par les vitraux Renaissance. Seule l'entrée au-dessus de

la tribune d'orgue en est dépourvue. C'est pourquoi, si vous

passez à Rouen,

une visite à Saint-Patrice s'impose. Cette page met l'accent

sur les vitraux du XVIe siècle de l'édifice, sans

prétendre à l'exhaustivité. Les numéros

des baies indiqués sont ceux du Corpus Vitrearum.

|

|

Vue d'ensemble de la nef et du chœur de l'église Saint-Patrice. |

La façade de l'église est entourée de bâtiments.

C'est un ancien quartier huppé de Rouen

On remarque un petit campanile au sommet. |

La façade et le portail ont été fortement «repris»

au XIXe siècle par l'architecte Barthélemy.

Bas-relief et statues sont l'œuvre d'Édouard Bonnet, XIXe

siècle). |

Statue d'une sainte sur le portail.

(Œuvre d'Édouard Bonnet, XIXe siècle) |

|

Extérieur.

Comme on le voit sur les photos, l'extérieur de l'église

Saint-Patrice aurait besoin d'une restauration. La pierre

grise, fortement marquée par la pollution, est à

cent lieues de la somme des beautés intérieures.

La façade possède une tour où les contreforts

se terminent par des chapiteaux corinthiens (indice du XVIIe

siècle). Le tympan du portail, réalisé

au XIXe siècle par Édouard Bonnet (dans le cadre

d'une restauration conduite par l'architecte Barthélémy),

possède un bas-relief illustrant deux épisodes

de la vie de saint Patrice, apôtre de l'Irlande au Ve

siècle.

Si vous passez à proximité, rentrez dans le

patio au nord et jetez un coup d'œil à la suite

de modillons qui orne la corniche au-dessus des fenêtres

(voir photo à gauche).

|

|

Suite de modillons sur la corniche au-dessus des fenêtres

(côté nord). |

Élévations du côté nord (la voûte

date de 1875).

Les piliers s'arrêtent à une bague qui reçoit

la retombée des voûtes d'ogives.

Compte tenu des petites fenêtres hautes et des riches

verrières des bas-côtés,

la nef de l'église Saint-Patrice ne bénéficie

pas d'une grande luminosité. |

|

Le côté nord de l'église donne sur le patio

d'une résidence immobilière.

Vu de l'extérieur, il est difficile d'imaginer la richesse

artistique de Saint-Patrice. |

Le bas-relief du tympan au-dessus du portail illustre deux épisodes

de la vie de saint Patrice.

(Œuvre d'Édouard Bonnet, XIXe siècle ) |

|

Architecture

interne. L'église Saint-Patrice est

divisée en trois nefs. Sa disposition est identique

à celle des églises rouennaises de

Saint-Godard

et de Saint-Vivien.

Comme on le voit sur la photo ci-contre, le choix de

l'architecte du XVIe siècle fut de scander la

nef centrale de piliers ronds et de les surmonter d'une

simple bague. Il n'y a pas de chapiteau. Les arcs brisés

qui joignent ces piliers sont moulurés assez

simplement. Les retombées de la voûte descendent

jusqu'aux bagues. Les fenêtres du second niveau,

qui reçoivent des vitraux à thème

géométrique simple, sont de peu d'ampleur

: la corniche qui sépare les deux niveaux d'élévation

est placée très haut, c'est-à-dire

au niveau du sommet des voûtes des nefs latérales.

Ces nefs dégagent beaucoup d'espace, avec des

murs élevés pour accueillir une magnifique

verrière.

Il est intéressant de comparer la nef de Saint-Patrice

avec celle de l'église Saint-Éloi

(aujourd'hui temple protestant), élevée

à la même époque. À Saint-Éloi,

les piliers sont cannelés, ce qui rappelle les

temples romains et grecs, et ne dégage pas un

effet architectural très heureux.

|

|

|

Partie sud de l'église Saint-Patrice avec son absidiole baignée

par le soleil.

Les stalles, au premier plan, sont du XVIIe siècle.

L'absidiole a été ajoutée à l'église

en 1648 de façon à occuper l'espace jusqu'à la

rue. |

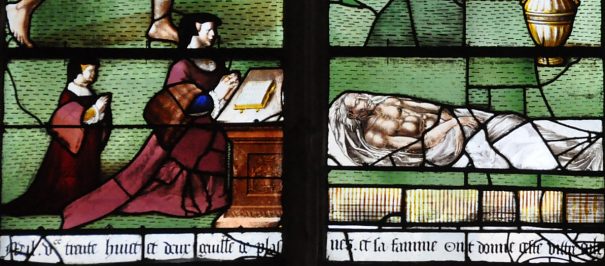

«La Rencontre d'Éliezer et Rebecca à la fontaine»

Détail d'un tableau de Maertens de Vos (1532-1603), actuellement

au

musée de Rouen. |

|

Au XVIe siècle, le chapitre

de Saint-Patrice commanda au peintre flamand Martin de

Vos huit panneaux illustrant l'histoire d'Éliezer et de

Rebecca. Six nous sont parvenus. Ils sont exposés au

musée

des Beaux-Arts de Rouen.

|

|

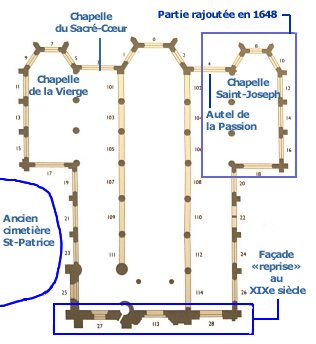

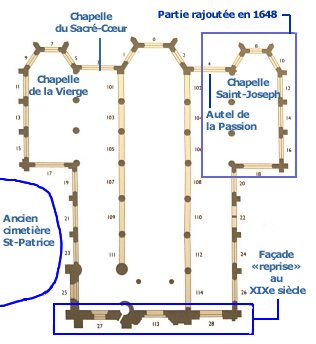

Plan de l'église Saint-Patrice. |

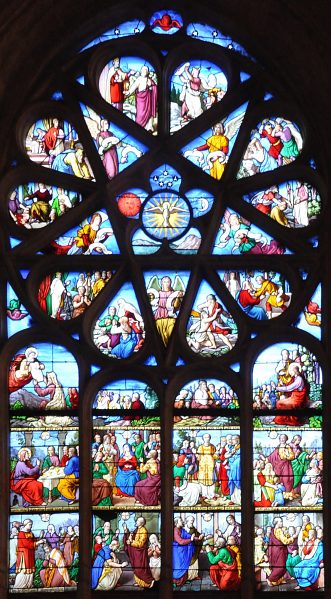

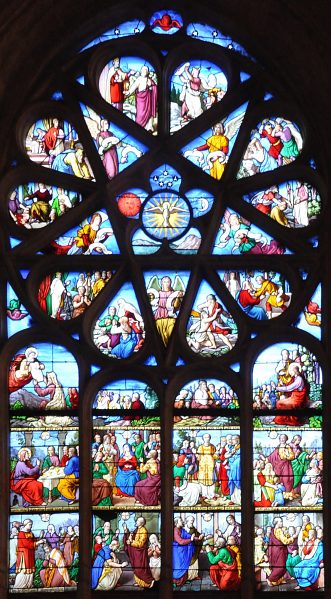

Vitrail du XIXe siècle

Scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. |

|

Plan

et vitraux. L'église Saint-Patrice

possède une nef centrale avec deux bas-côtés.

Le tout d'égale longueur. Chacun des bas-côtés

est doublé de manière symétrique,

au niveau du chœur, par une chapelle (de la Vierge

et de Saint-Joseph). Au premier niveau de l'élévation,

l'église possède une splendide verrière

qui fait toute sa richesse.

Le Corpus Vitrearum classe cette verrière

en trois parties : 1) les vitraux qui proviennent de

l'ancien édifice et qui sont datés du

XVe siècle et du début du XVIe ; 2) ceux

qui ont été réalisés aux

XVIe et XVIIe siècles pour l'église actuelle

; 3) les verrières, anciennes elles aussi, provenant

d'autres édifices. À ces trois groupes,

on peut ajouter des verrières des XIXe et XXe

siècles, comme la verrière de l'Eucharistie

de Max

Ingrand.

Cette page donne un très large aperçu

des vitraux de Saint-Patrice, anciens ou modernes. L'un

des plus beaux vitraux, celui du «Triomphe de

la croix», attribué à l'atelier

des Leprince est donné plus

bas.

|

|

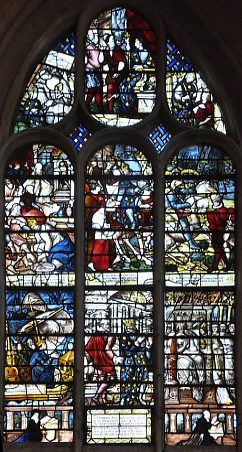

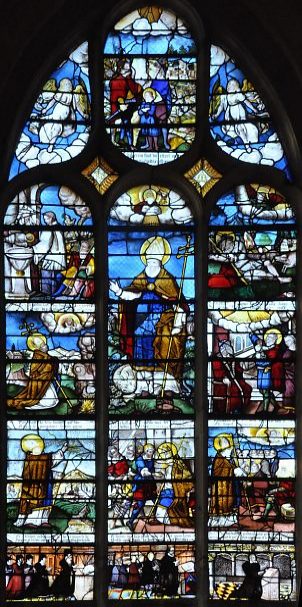

Vitrail de SAINT LOUIS (baie 11), registre supérieur

(1585).

1) Saint Louis lave les pieds des pauvres qu'il reçoit

à sa table ; 2) Saint Louis part pour la croisade et

fait ses adieux à l'évêque de Paris ;

3) Saint Louis assiège la ville de Damiette en Égypte.

Ensemble du vitrail restauré par l'atelier Bernard vers

1850. |

«Les adieux de Rebecca à sa famille», Maertens

de Vos (1522-1603).

Ce tableau, avec les cinq autres de la suite, se trouvait initialement

dans l'église Saint-Patrice.

Les tableaux sont maintenant visibles au MUSÉE

DES BEAUX-ARTS de Rouen. |

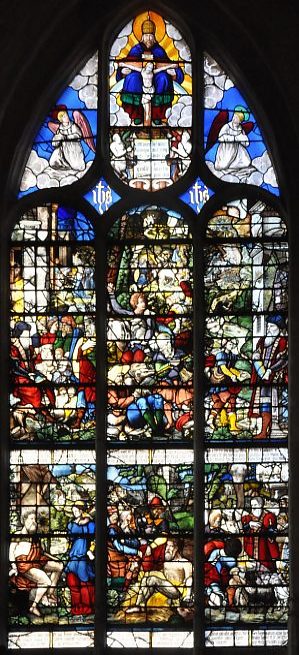

| LE CHŒUR

ET SES TROIS VERRIÈRES (baies 0, 1 et 2) |

|

Le chœur de Saint-Patrice et ses trois verrières

de 1540. |

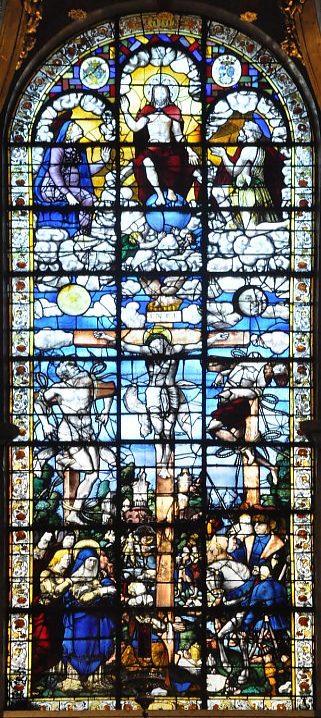

Vitrail de LA CRUCIFIXION (baie 0)

(réalisé vers 1540, modifié en 1745).

La partie centrale est donnée en gros plan,

plus

bas. |

Le baldaquin en bois doré au-dessus du chœur. |

|

|

La chaire à prêcher

Elle est en bois sculpté, de style Renaissance, et

provient de l'ancien prieuré rouennais de Saint-Lô.

|

Allégorie de la Foi sur la cuve de la chaire à

prêcher. |

Vitrail de SAINT LOUIS (baie 11)

Vitrail offert par Louis Sandres,

bourgeois de Rouen, en 1585.

Restauré vers 1850. |

Vitrail de SAINT LOUIS (baie 11).

«Miracle de la tempête apaisée au retour

de Syrie»

et donatrice en prière, 1585. |

|

|

|

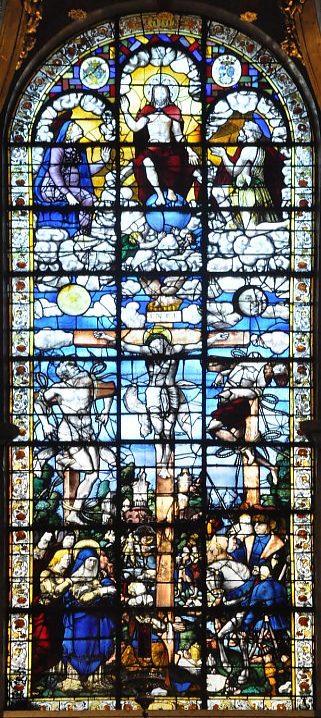

Vitrail

de la Crucifixion (baie 0). C'est le vitrail

de la baie centrale du chœur et l'un des mieux

conservés de l'église. D'après

le Corpus, il a vraisemblablement été

offert vers 1540, comme les deux baies adjacentes

(baies 1 et 2), par la famille d'Anzeray et Jacques

Bordel, président au Parlement de Normandie.

Le Corpus Vitrearum indique : «déposée

en 1732, puis reposée en 1745 après modification

de la baie par la suppression de deux meneaux et complément

de panneaux.»

Au-dessus de la scène centrale, trône un

Christ du Jugement dernier, entouré de la Vierge

et de saint Jean-Baptiste. Les personnages sont accompagnés,

à droite et à gauche, des écus

armoriés des donateurs.

En bas, on retrouve les personnages traditionnels de

la Vierge et de saint Jean, ainsi que Marie-Madeleine,

difficilement reconnaissable. À noter le cavalier,

à droite, qui arbore une très belle pelisse

du XVIe siècle. L'ensemble a été

restauré, notamment en 1896 par l'atelier J.

Boulanger.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2001.

|

|

|

Vitrail de LA CRUCIFIXION (baie 0)

Détail : Marie-Madeleine au pied de la croix. |

|

Les

trois verrières du chœur (baies 0, 1 et

2).

Ces trois baies (dont celle de la Crucifixion) appartiennent

à la série des premières verrières

réalisées pour la nouvelle église,

c'est-à-dire dans les années 1540-1550

environ. Le Corpus précise que, en 1732,

Étienne Mazeline créa un nouveau maître-autel

adossé à un immense retable qui cachait

les baies du chœur. On déposa donc les trois

vitraux des baies centrales, qui furent remplacés

par du verre incolore. En 1745, soit treize petites

années après, le retable de Mazeline n'intéressait

plus personne. On décida donc de le retirer et

de replacer les anciennes verrières (heureusement

conservées) dans les baies prévues pour

elles depuis l'origine.

Malheureusement, les meneaux des anciennes baies avaient

été supprimés. Il fallut donc compléter

les trois verrières par des bordures. Celles-ci

seront fabriquées dans un atelier parisien et

peints à l'émail sur un thème floral.

On ajouta aussi les écus armoriés des

donateurs qui avaient financé ce réajustement.

Parmi eux, on note Jean-Baptiste de la Rivière

Lesdo, premier président au Parlement de Normandie

et son épouse. Le Corpus nous apprend

aussi que, en 1778, le chœur de Saint-Patrice reçut

un nouveau maître-autel à baldaquin, réalisé

par l'artiste Tierce. Ce maître-autel eut cette

fois la bonne idée de respecter pleinement la

visibilité sur les trois baies.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2001.

|

|

Vitrail de LA CRUCIFIXION (baie 0)

Détail : Le cavalier «romain» au pied de

la croix.

L'artiste, pour représenter les méchants, a

pris soin de

maculer le visage de quelques verrues...

|

|

Partie centrale du chœur de Saint-Patrice.

Le tableau central est accompagné, à gauche et à

droite, de deux bas-reliefs en stuc représentant la Descente

de croix et l'Adoration des bergers. |

Vitrail de LA CRUCIFIXION (baie 0)

Détail : Le Christ entre les deux larrons.

La tête du Christ a été restaurée

à la fin du XVIe siècle.

La tête du mauvais larron (à droite) a été

restaurée au XIXe siècle (comme les nuages). |

|

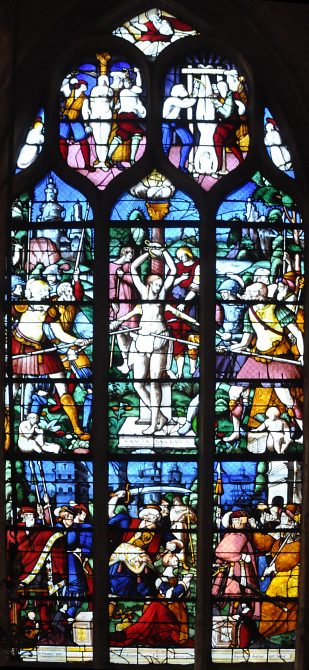

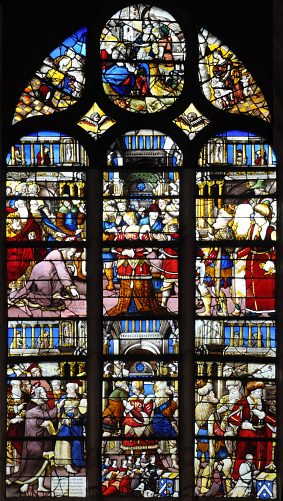

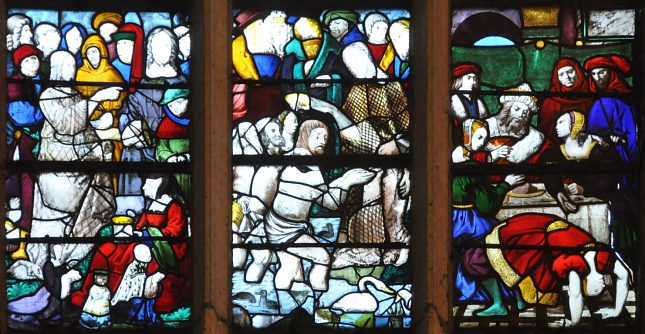

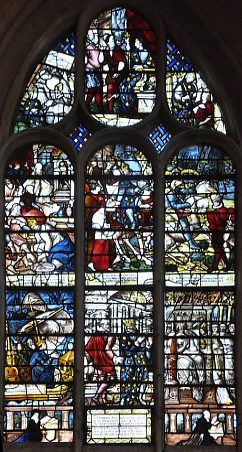

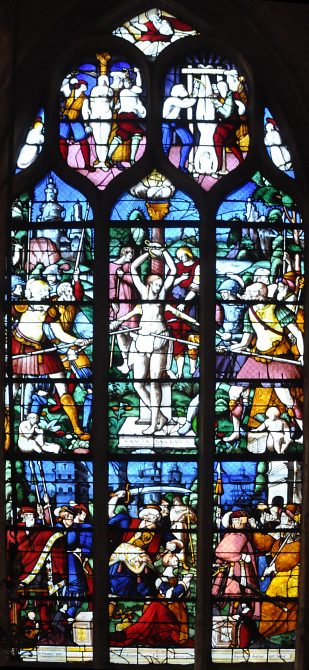

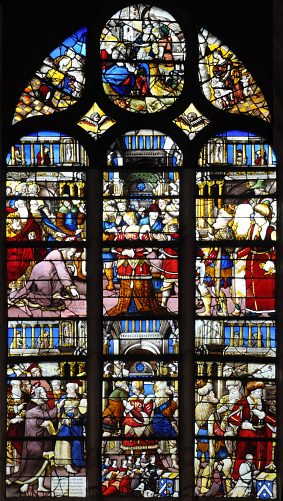

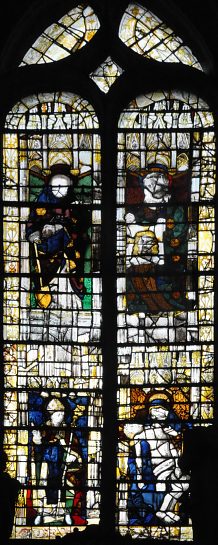

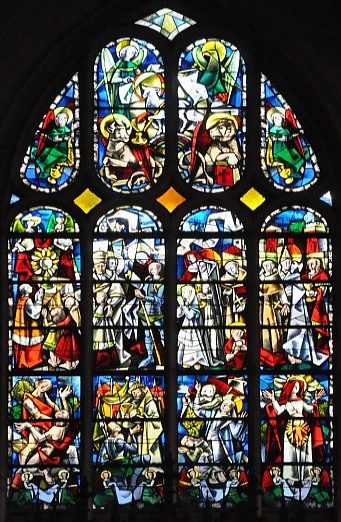

Vitrail

de la Passion (baie 1). Comme le vitrail

de la Crucifixion, il appartient à la série

des verrières réalisées pour la

nouvelle église (vers 1540-1550 environ). Le

carton a repris les scènes traditionnelles de

la Passion. Dans le tympan : l'Agonie du Christ au jardin

des Oliviers. Puis, le Baiser de Judas ; la Comparution

devant Pilate ; la Flagellation ; le Portement de croix

avec les donateurs. On note de très nombreux

verres gravés (dans les costumes, les chapeaux,

les colliers de chien, etc.). L'ensemble a été

restauré, notamment par J. Boulanger en 1896.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2001.

|

|

|

Vitrail de LA CRUCIFIXION (baie 0), détail : l'architecture

derrière le Calvaire. |

| VITRAIL

DE LA PASSION, baie 1 (vers 1540 et 1745) |

|

Vitrail de LA PASSION (baie 1), détail : le Portement

de croix. |

|

Vitrail de LA PASSION (baie 1), registre n° 3

Jésus comparaît devant Pilate. |

Vitrail de LA PASSION (baie 1), détail : le Baiser

de Judas. |

Vitrail de LA PASSION (baie 1), détail : les soldats

de Pilate

lors de la Comparution de Jésus. |

|

| VITRAIL

DE LA VIE GLORIEUSE DU CHRIST, baie 2 |

|

Vitrail de LA VIE GLORIEUSE DU CHRIST (baie 2, vers 1540)

L'Apparition du Christ à sa mère. |

|

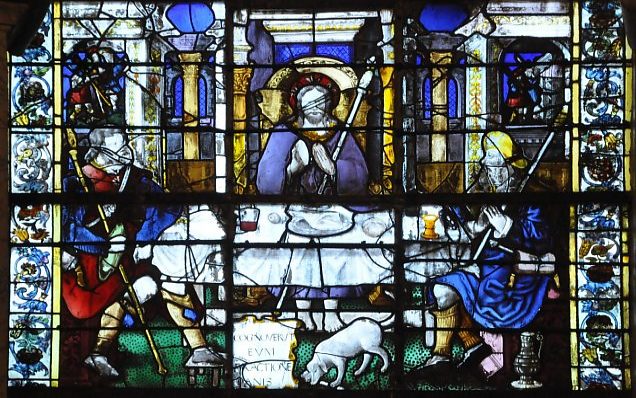

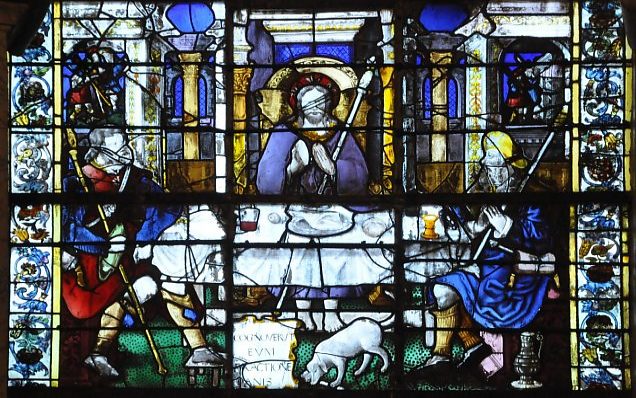

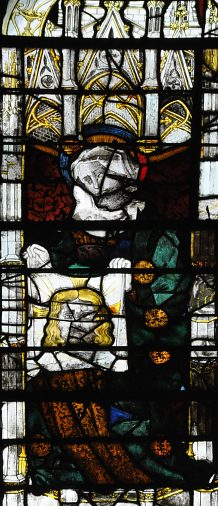

Vitrail

de la Vie glorieuse du Christ (baie 2). Troisième

et dernier vitrail du chœur, de 4,20 mètres

de haut comme les baies 0 et 1. Comme les deux autres,

offerte au chapitre de l'église par la famille

d'Anzeray et Jacques Bordel, premier président

du Parlement de Normandie. Il est daté vers l'année

1540.

On retrouve les épisodes évangéliques

classiques : Apparition du Christ à Marie-Madeleine

; Repas d'Emmaüs (ci-dessous) ; Apparition du Christ

à sa mère (ci-dessus). Le tout est surmonté

d'une Résurrection accompagnée des écus

armoriés des financiers de l'ajustement de 1745

: André-Guy Duval de Bonneval, président

au Parlement de Normandie et sa femme, Marie Pellerin,

ainsi que les écus de la famille Brinon.

L'ensemble a été restauré, notamment

par J. Boulanger en 1896.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2001.

|

|

Vitrail de LA VIE GLORIEUSE DU CHRIST (baie 2), détail

: le repas à Emmaüs (vers 1540). |

|

Le bas-côté nord et sa série de vitraux

du XVIe siècle. |

|

«««---

Vitrail de LA VIE GLORIEUSE DU CHRIST (baie 2)

Détail : 1'Apparition à Marie-Madeleine.

|

|

|

|

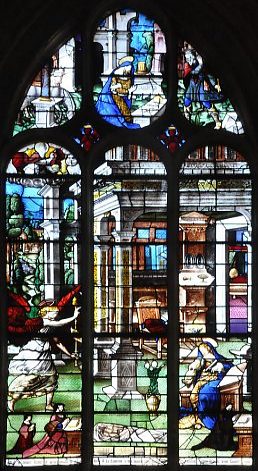

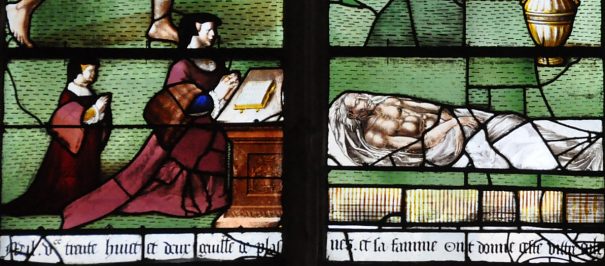

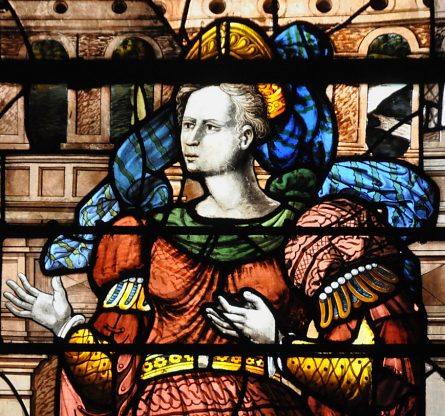

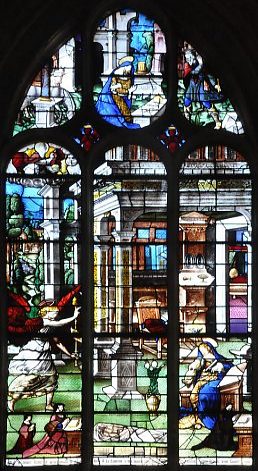

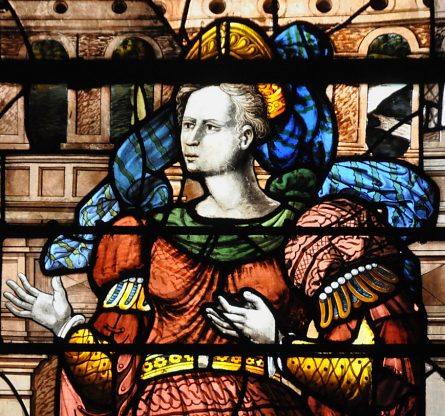

Vitrail

de l'Annonciation (baie 15). Ce vitrail,

daté de 1540, est un chef d'œuvre de composition

: il s'inspire de la gravure de l'Annonciation par Marc-Antoine

Raimondi d'après Raphaël. Cliquez sur l'image

pour l'afficher en gros plan. La Vierge et l'ange Gabriel

se trouvent sur une loggia accolée à une

pièce principale et à une chambre dont

on voit l'encadrement de la porte. Le cadre est somptueux

: la pièce principale comprend un fauteuil et

un dressoir, lui-même orné de deux plats

d'étain. Le dossier du fauteuil est enrichi d'un

bas-relief en bois. Pour donner de la profondeur à

la scène, la lancette de gauche fait la part

belle au paysage : on y voit un chemin qui se perd dans

le lointain. Au soubassement, l'ordonnancement des donateurs

ne rend pas l'interprétation aisée. On

voit en effet, à gauche, une femme agenouillée

et sa fille, au centre un transi, et à droite

un homme vêtu de noir en oraison devant un prie-Dieu.

Qui sont réellement les donateurs? Sont-ce le

transi, la dame et sa fille? Le priant de droite est-il

le deuxième mari de la dame? Quant au tympan,

il illustre une Nativité dans les ruines d'un

palais antique.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2001.

|

|

|

Vitrail de LA PASSION (baie 1)

Vers 1540. |

| VITRAIL

: LA VIE GLORIEUSE DU CHRIST, baie 2 |

|

Vitrail de LA VIE GLORIEUSE DU CHRIST (baie 2)

Vers 1540. |

| VITRAIL

DE L'ANNONCIATION, baie15 |

|

Vitrail de L'ANNONCIATION (baie 15), vers 1540.

Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan. |

Vitrail de L'ANNONCIATION, l'ange Gabriel. |

|

Vitrail de L'ANNONCIATION (baie 15)

Les donatrices en prière auprès du donateur représenté

sous l'aspect d'un transi.

À gauche, la Vierge se retourne vers l'ange annonciateur

---»»» |

|

|

| VITRAIL DE SAINTE

BARBE, baie 19 (1540) |

|

Vitrail de SAINTE BARBE (baie 19)

Année 1540. |

|

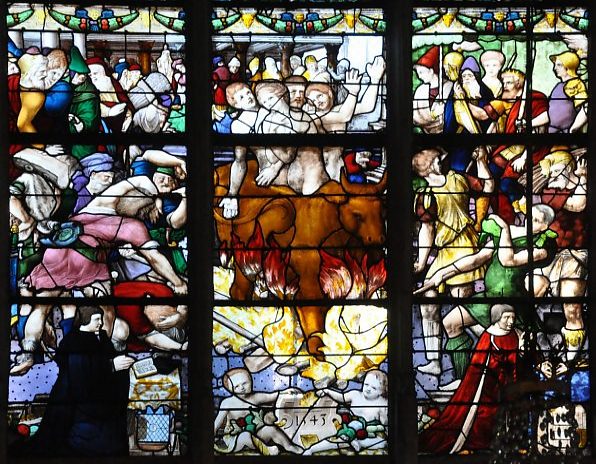

Vitrail

de sainte Barbe (baie 19). Barbara est une sainte

du IIIe siècle que sa foi chrétienne a fait

haïr par son père. D'abord enfermée dans

une tour pour l'amener à renier le Christ, elle est

suppliciée, puis le gouverneur romain oblige son père

à la décapiter. Les scènes du martyre

de sainte Barbe, peintes sur des tableaux ou des vitraux,

sont toujours très suggestives. Voir à ce sujet

le vitrail de sainte Barbe à l'abbatiale

Saint-Ouen de Rouen.

La baie 15 de l'église Saint-Patrice est datée

de l'année 1540. Dans le tympan (voir ci-contre), la

jeune femme, à gauche, est dénudée et

flagellée ; à droite, elle est suspendue par

les pieds et écorchée. Le registre supérieur

de la verrière montre le supplice, que l'on qualifiera

de traditionnel, pour cette martyre : attachée contre

une colonne, les mains liées au-dessus de sa tête

(voir ci-dessous), les bourreaux lui brûlent les seins

(avant de les couper). Autour d'elle s'agite une foule de

soldats vêtus à l'antique. Dans le registre du

dessous, le propre père de Barbe, rendu furieux par

l'entêtement de sa fille, la décapite avec un

sabre. Le Corpus Vitrearum précise que la partie

du costume du père qui contient des rinceaux (au niveau

du poitrail) est en fait un bouche-trou.

|

|

Vitrail de SAINTE BARBE (baie 19), année 1540.

Détail : le Martyre de sainte Barbe (2e registre). |

Vitrail de SAINTE BARBE (baie 19), année 1540.

Détail : la Décollation de sainte Barbe par son père. |

| VITRAIL DE SAINT

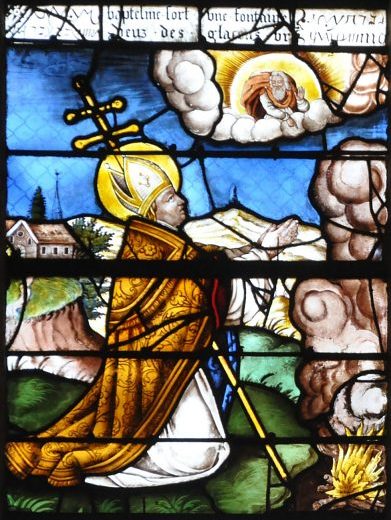

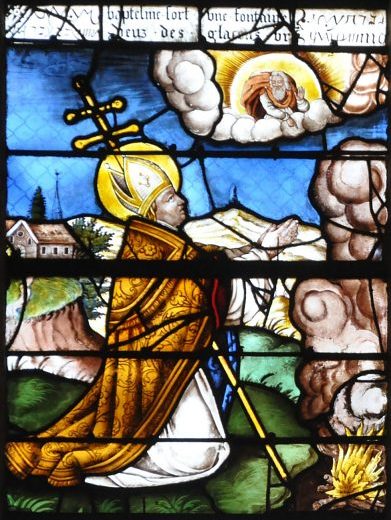

PATRICE, baie 21 |

|

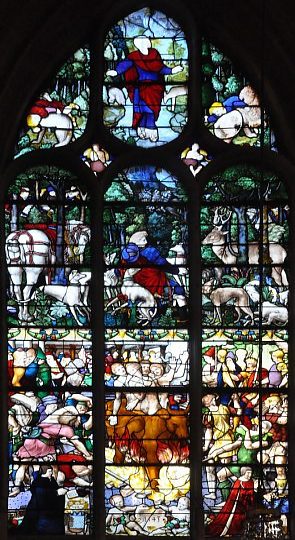

Vitrail de SAINT PATRICE (baie 21), vers 1585 |

|

|

Vitrail de SAINT PATRICE, détail.

Saint Patrice dompte les bêtes malfaisantes. |

Vitrail de SAINT PATRICE (baie 21)

Détail : en oraison, saint Patrice a la révélation

du lieu de purgatoire. |

|

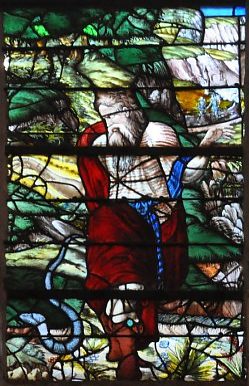

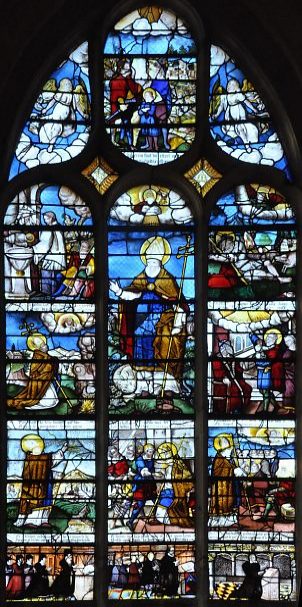

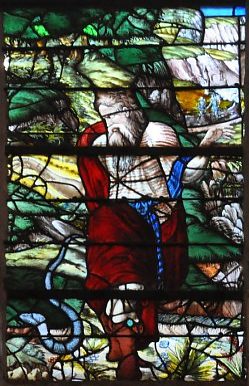

Vitrail

de saint Patrice. Le vitrail est ordonné

autour de la figure centrale : le saint dompte les bêtes

malfaisantes (voir ci-dessus). Le tympan est une partie intéressante

: le jeune Patrice, âgé de seize ans, est enlevé

par des brigands qui l'emmènent en Irlande. À

l'arrière-plan, le saint est menacé par les

brigands devant un paysage peint avec des émaux. En

Irlande, vendu comme esclave, le jeune garçon garde

les porcs. En songe, l'ange Victor lui révèle

l'endroit où git un trésor qui lui permettra

de racheter sa liberté (ci-dessous, au centre). Saint

Patrice est nommé évêque d'Irlande et

convertit Sesgnen et sa famille (ci-dessous, à droite).

Le fils de Sesgnen, Bénigne, prendra la suite de son

ministère. Enfin, on ne saurait quitter ce vitrail

sans un coup d'œil sur le soubassement

et la nombreuse progéniture des donateurs : la donatrice

est accompagnée de ses quatre filles ; le donateur

est représenté avec ses six fils ; à

droite, un autre donateur, seul, est en prière.

Ce vitrail a été très restauré

au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ainsi qu'en 1839 par

le peintre verrier You-Renaud.

Source : Corpus Vitrearum, les vitraux

de Haute-Normandie, CNRS

Éditions, 2001.

|

|

| «««---

Vitrail de SAINT PATRICE, détail : le visage de Sesgnen

converti par saint Patrice. |

|

Vitrail de SAINT PATRICE, détail du tympan :

Patrice, âgé de seize ans, est emmené

en Irlande par des brigands.

|

Vitrail de SAINT PATRICE, détail :

Esclave d'un prince irlandais, Patrice garde les porcs.

L'ange Victor lui révèle l'existence d'un trésor.

|

Vitrail de SAINT PATRICE, détail :

Patrice, évêque d'Irlande, blesse au pied, par

mégarde,

le prince Vengus. Il le guérit d'un signe de croix.

|

|

Vitrail de SAINT PATRICE (baie 21)

Détail : les donateurs dans le soubassement.

À gauche, la donatrice et ses quatre filles ; au centre, le

donateur et ses six fils ; à droite, un donateur. |

| VITRAIL DE JOB,

baie 23 (1570) |

|

Vitrail de JOB (baie 23)

Vers 1570 et XIXe siècle.

À DROITE ---»»»

Job apprend la mort de ses enfants dans l'incendie de sa maison.

|

Vitrail de JOB, détail : Job sur son tas de fumier (1570).

Le visage de Job est celui d'un homme totalement résigné

à subir les foudres divines sans se révolter. |

|

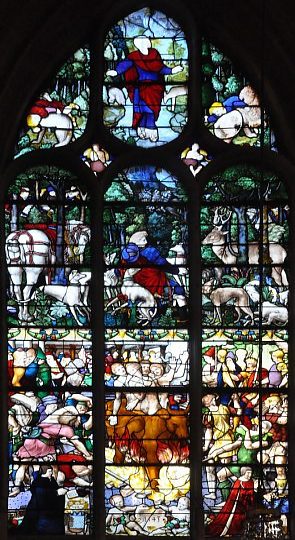

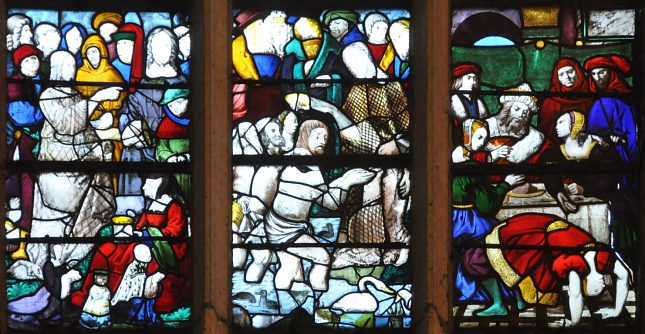

Vitrail

de Job (vers 1570 et XIXe siècle). Cette

grande verrière (4 mètres sur 1,8 mètre)

vient du bas-côté nord de la nef de l'église

Saint-Godard

à Rouen. Elle a été installée

à Saint-Patrice en 1802, initialement dans la baie

18. Le vitrail a été offert par Guillaume Martin

et son épouse.

Le tympan, qui représente une Trinité souffrante,

est du XIXe siècle. Au-dessous de la croix figure un

cartouche du XVIe siècle restauré, où

l'on peut lire : Cette vitre fut donnée à

pacque mil cinq cents soixante et dix par Guillé Martin.

Priez pour eulx.

Le premier registre de la verrière, panneau de gauche,

montre Job dans toute sa richesse, avec sa famille et ses

amis. Les deux autres panneaux illustrent les calamités

dont Dieu le frappe : pillage de sa maison et de ses biens

par la soldatesque, assassinat de ses bergers et de leurs

chiens ; enfin un messager lui annonce la mort de ses enfants

dans l'incendie qui a détruit sa maison.

Dans le registre inférieur (donné plus

bas), Job, réduit à la misère, subit

les railleries de sa femme. Couvert d'ulcères (image

ci-contre), il reçoit la visite de trois de ses amis.

Enfin, Dieu lui rend la prospérité et Job offre

un sacrifice d'action de grâces. On remarque qu'aucun

panneau n'illustre les tentations du démon. On voit

un très beau vitrail sur ce thème dans l'histoire

de Job à la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul

à Troyes.

L'ensemble de ce vitrail de 1570 a bien sûr été

restauré.

Source : Corpus

Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2001.

|

|

|

Vitrail de JOB, détail : la soldatesque tue les bergers et

les chiens de Job. |

Vitrail de JOB, détail : les amis de Job devant sa famille

(1570).

L'artiste a représenté des visages interrogateurs et

jaloux. |

Vitrail de JOB, registre du bas (1570).

1) Job, réduit à la misère, subit les railleries

de sa femme ; 2) Job reçoit la visite de trois amis ; 3) Job

retrouve la prospérité et offre un sacrifice d'action

de grâces. |

| ABSIDIOLE SUD

ET CHAPELLE SAINT-JOSEPH |

|

Les deux autels du bas-côté sud, environnés de

vitraux, baignent dans la lumière.

À gauche, l'autel de la Passion ; à droite, l'autel

Saint-Joseph. |

L'autel Saint-Joseph dans l'absidiole sud.

Le vitrail central de la Résurrection est du XVIe siècle

avec des ajouts latéraux de Max Ingrand.

Les vitraux latéraux sont des créations du XIXe siècle. |

Vitrail de LA RÉSURRECTION, baie 8, détail :

Le Christ ressuscité et l'épouvante des gardes (vers

1535 et 1953)

À l'arrière-plan, apparition du Christ à Marie-Madeleine. |

| VITRAIL DU PROCÈS

DE PARADIS, baie 12 (vers 1550 et vers 1860) |

|

Le PROCÈS DE PARADIS (baie 12).

Vitrail allégorique de la théologie de l'Incarnation.

Le bas du vitrail est une création des années

1860.

Toute la partie supérieure remonte aux années

1550.

|

|

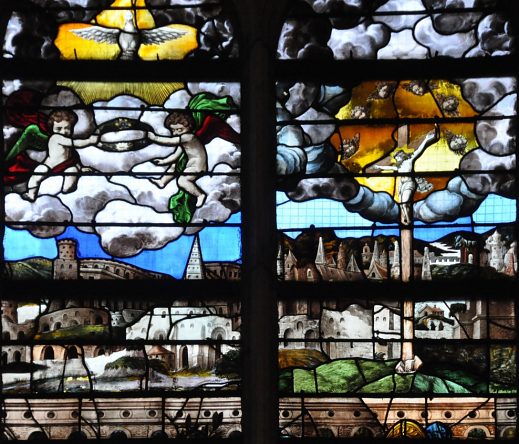

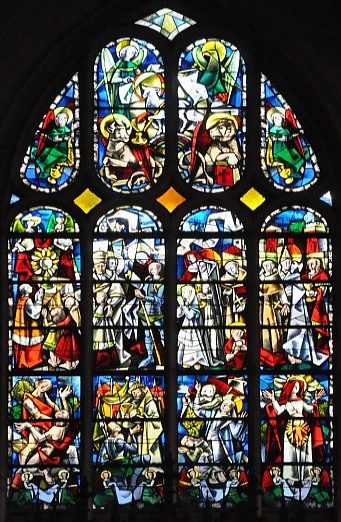

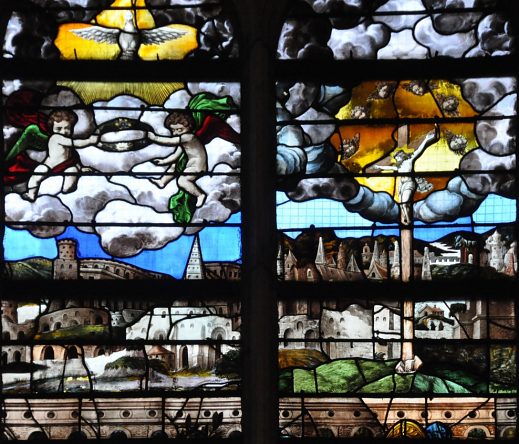

Vitrail

du Procès de Paradis (baie 12, vers 1550 et vers

1860).

Ce vitrail date clairement de deux époques. La

partie basse est un ajout des années 1860. La

scène représente Marie-Madeleine répandant

du parfum sur les pieds du Christ.

La partie supérieure est beaucoup plus intéressante.

Datée aux alentours de 1550, la scène

principale illustre un thème assez rare dans

les vitraux Renaissance : le procès de paradis.

Nous suivons ici les explications données par

l'historienne Nadine-Josette Chaline (cf source) et

non pas par le Corpus Vitrearum dont le texte

n'est pas clair : «La Miséricorde

et la Paix se présentent devant le trône

de Dieu pour lui demander d'avoir pitié de l'humanité

entachée du Péché Originel, écrit

N.-J. Chaline, mais la Justice et la Vérité

s'y opposent. Dieu pardonnera si un Juste consent à

mourir pour racheter les hommes.» La Justice et

la Miséricorde cherchent ce Juste longuement,

mais en vain. Alors Dieu envoie son propre fils dans

les entrailles de Marie. Et les vertus sont réconciliées.

On voit une scène de Crucifixion, à droite,

au-dessus de la Miséricorde. Ce thème

est inspiré d'un chapitre des Méditations

de saint Bonaventure qui servait de prologue au Mystère

de la Passion joué à Rouen à

plusieurs reprises par la confrérie du même

nom.

On notera le riche décor d'architecture (pont

ou aqueduc romain au-dessus des Vertus) avec ville et

paysage à l'arrière-plan. Dans la partie

supérieure gauche, Moïse reçoit les

tables de la Loi, puis les porte au peuple juif ; au

centre, deux angelots, accompagnés de la colombe

du Saint-Esprit, couronnent la Justice et la Paix ;

à droite une Crucifixion dans un cercle de nuages.

Au tympan, deux anges souffleurs entourent le Christ

ressuscité au-dessus d'un soldat romain endormi.

Source : 1) Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie ; 2)

Saint-Patrice et ses vitraux de N.-J. Chaline

et A. Gasperini (cahiers des Amis des Monuments Rouennais,

n°1).

|

|

Vitrail du PROCÈS DE PARADIS (baie 12)

Détail : La Justice et la Paix se réconcilient. |

|

Vitrail du PROCÈS DE PARADIS

La Vérité

et la Miséricorde ---»»»

|

|

|

Vitrail du PROCÈS DE PARADIS (baie 12)

Détail : La Résurrection au tympan.

|

Vitrail du PROCÈS DE PARADIS (baie 12)

Détail des scènes et des paysages au-dessus des

Vertus :

À gauche, deux angelots couronnent la Justice et la Paix

; à droite, une Crucifixion entourée d'angelots. |

|

| VITRAIL DE LA

FEMME ADULTÈRE, baie 16 (1549 et vers 1570) |

|

Vitrail de LA FEMME ADULTÈRE (baie 16)

Au second plan, le temple de Jérusalem est représenté

par

un vaste édifice de style Renaisance. |

Vitrail de LA FEMME ADULTÈRE

Baie 16

Détail du registre supérieur : la femme adultère

devant ses accusateurs

et devant le Christ qui écrit sur le sol : «SI

QUIS SINE PECCATO EST,

IN EAM MITTAT LAPIDEM» (scène de la lancette gauche). |

|

Vitrail

de la femme adultère. Ce vitrail a

été offert

par l'avocat Nicole Leroux et son épouse Marie

Bunel en 1549. Jusqu'en 1802, il était à

l'église Saint-Godard

à Rouen. Le registre inférieur montre

la femme adultère face à ses accusateurs.

À gauche, le Christ, accroupi, écrit sur

le sol sa célèbre réplique : SI

QUIS SINE PECCATO EST, IN EAM MITTAT LAPIDEM. Au

registre supérieur, le Christ reste seul avec

la femme adultère tandis que les accusateurs

se retirent.

On remarquera la façon dont l'artiste a représenté

le temple de Jérusalem (voir à gauche)

: un grand édifice de style Renaissance avec

des galeries scandées de colonnes derrière

lesquelles passent de petits personnages. Au soubassement,

on trouve au centre la donatrice et ses six filles ;

à droite, le donateur et son fils. Le centre

du tympan est occupé par une belle Adoration

des mages très restaurée.

Source : Corpus Vitrearum.

|

|

Vitrail de LA FEMME ADULTÈRE, baie 16.

Détail : Le Christ écrit sur le sol sa fameuse

réplique. |

|

Vitrail de LA FEMME ADULTÈRE (baie 16), registre du bas :

Le Christ demeure seul avec la femme adultère (au centre) tandis

que les accusateurs se retirent (à droite).

Au soubassement, la donatrice est accompagnée de ses six filles.

À droite, le donateur et son fils. Tous sont agenouillés

devant un prie-Dieu. |

| ABSIDIOLE NORD

ET AUTEL DE LA VIERGE |

|

Côté nord de l'église Saint-Patrice : l'autel

de la Vierge (caché par un pilier) et l'autel Saint-Fiacre

(à droite). |

Le bas-côté nord et l'autel Saint-Fiacre.

Le vitrail est celui du Triomphe de la Croix

(voir plus

bas). |

| VITRAIL

DE SAINT FIACRE, baie 7 (1540) |

|

Vitrail de SAINT FIACRE, détail (1540) |

|

Vitrail

de saint Fiacre. Ce vitrail a été

offert par la confrérie des Épingliers

en 1540. Fiacre, à droite, défriche un

terrain, mais - miracle! - le travail se fait tout seul.

Une femme l'accuse de sorcellerie auprès de saint

Faron. À gauche, Fiacre s'assied sur un rocher.

Quand il se lève pour accueillir saint Faron,

le rocher garde l'empreinte de son corps, second miracle

qui prouve son innocence. Source : Corpus

Vitrearum.

|

|

Vitrail de LA NATIVITÉ ET DE L'ADORATION DES MAGES, baie

24 (début du XVIe siècle et XIXe siècle).

Ci-dessus, l'Adoration des mages, début du XVIe siècle

(tête de l'Enfant et du mage à droite refaites

au XIXe siècle). |

|

Vitrail de JOB et de LA VISITATION (baie 20)

Vers 1510.

Ce vitrail fait partie des quatre vitraux antérieurs

à la construction de l'église Saint-Patrice actuelle. |

Absidiole nord : l'autel de la Vierge.

La baie centrale accueille le vitrail de saint Fiacre.

Celle de droite, les grands personnages du XVe siècle.

|

«««---

À GAUCHE

La baie 24 est l'une des quatre verrières

antérieures à la construction de l'église

actuelle. |

|

|

| VERRIÈRE

À GRANDS PERSONNAGES - XVe SIÈCLE (baie 5) |

|

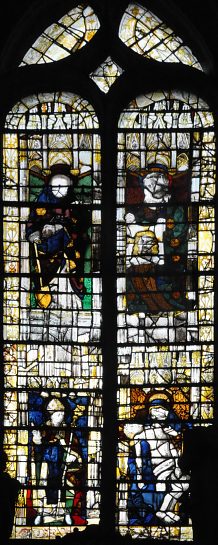

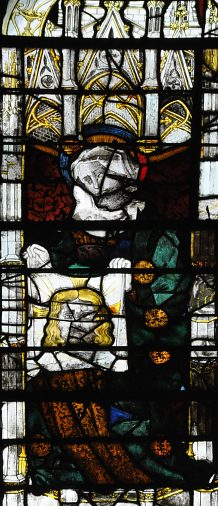

Baie 5 à grands personnages

3e quart du XVe siècle.

Saint Fiacre, sainte Véronique

Saint Paterne, évêque d'Avranches & Piéta.

|

Saint Paterne, évêque d'Avranches, détail

(3e quart du XVe siècle). |

«Jésus chassant les marchands du temple»

Tableau anonyme, XVIIe siècle. |

|

|

Vitrail

des grands personnages (3e quart du XVe siècle).

Ce vitrail provient de l'ancienne église

Saint-Patrice. Pour son nouvel emplacement, on

y a adjoint, à l'époque, des bordures

Renaissance. Les personnages sont peints en grisaille

et jaune d'argent. Leurs étoffes, comme

l'arrière-plan, sont des damas ocre, vert,

bleu ou jaune. On trouve saint Fiacre et sa pelle,

sainte Véronique présentant le linge

où s'est dessinée la tête

du Christ, saint Paterne, évêque

d'Avranches et une Piéta. La verrière

a été restaurée en 1839 et

1949.

Source : Corpus Vitrearum.

|

|

Piéta, détail

Troisième quart du XVe siècle. |

|

|

Sainte Véronique montrant le linge imprégné.

Baie 5, 3e quart du XVe siècle. |

L'autel de la Vierge, détail.

La statue de la Vierge et l'Enfant, au centre, est accompagnée,

à gauche,

de sainte Anne et de Marie, et à droite de saint Jacques

le Majeur. |

|

| VITRAIL DE SAINT

EUSTACHE, baie 13 |

|

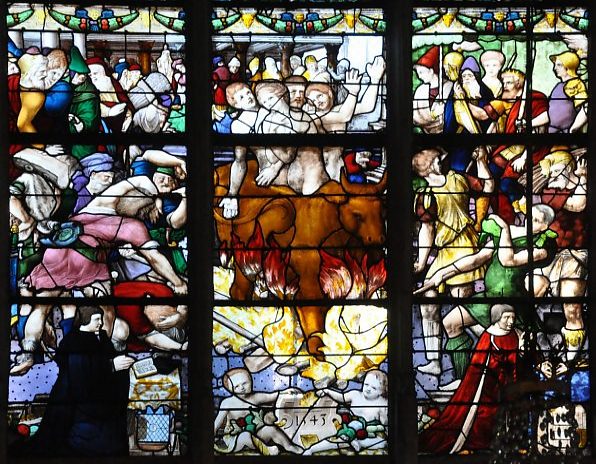

Vitrail de SAINT EUSTACHE (baie 13).

Seul le tympan est du XVIe siècle.

Le reste est une copie réalisée au XIXe. |

Vitrail de SAINT EUSTACHE (baie 13). Détail : le Martyre de

saint Eustache (copie réalisée au XIXe siècle). |

|

Vitrail

de saint Eustache (baie 13). Dans cette verrière,

qui date de 1543, seul le tympan est authentique. Les deux

registres sont des copies réalisées au XIXe

siècle. Le martyre du saint est une copie d'un original

qui se trouve au Detroit Institute of Art. La vision miraculeuse,

au registre du haut, est inspirée d'une gravure de

Dürer. D'après le Corpus, c'est aussi une

copie, mais dont l'original a disparu. Au soubassement, on

voit les deux donateurs et les deux putti qui entourent le

cartouche daté de 1543.

Source : Corpus Vitrearum, les vitraux

de Haute-Normandie, CNRS

Éditions, 2001.

|

|

Vitrail de SAINT EUSTACHE. Détail : la vision de saint Eustache

(copie réalisée au XIXe siècle) |

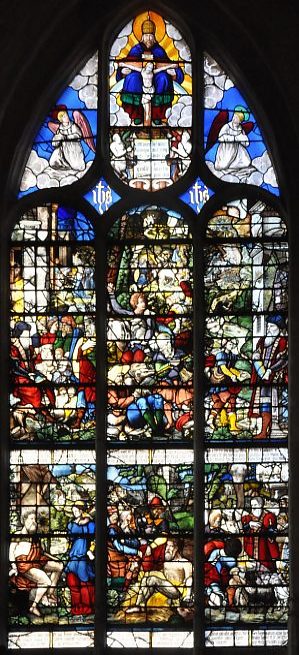

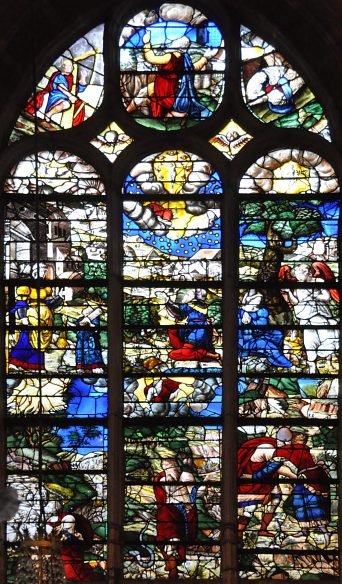

| VITRAIL DU TRIOMPHE

DE LA CROIX, baie 3 (vers 1540-1545) |

|

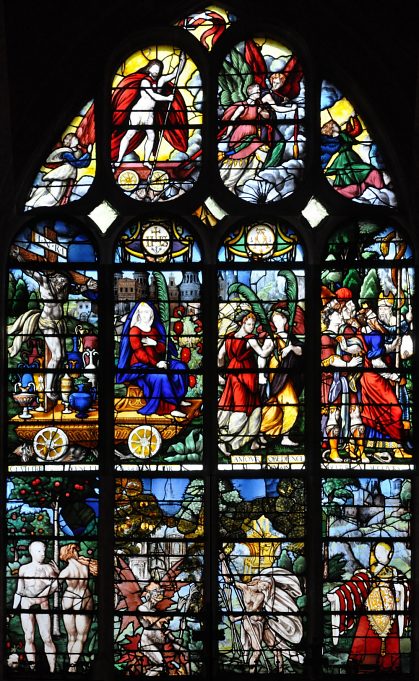

Baie 3 : Le Triomphe de la croix (vers 1540-1545)

|

|

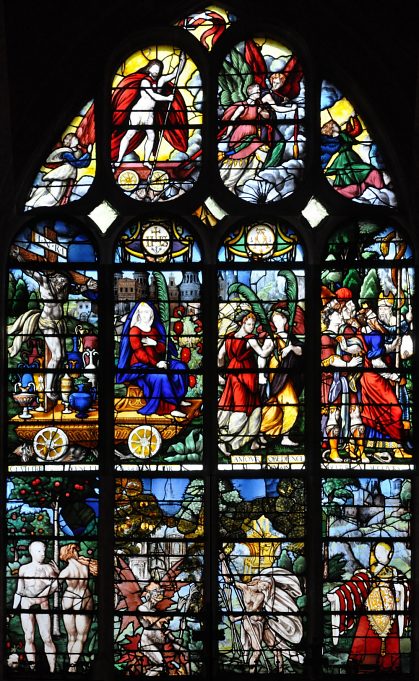

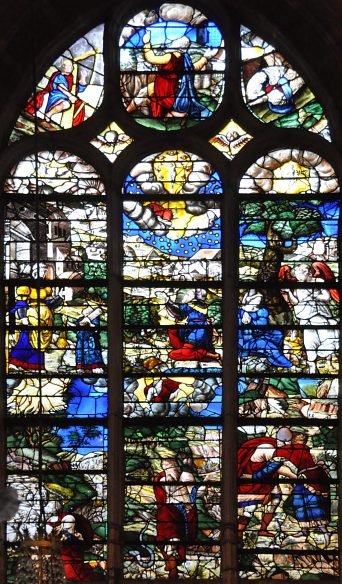

Vitrail

du Triomphe de la croix. Ce vitrail, aussi

appelé du Triomphe de la loi de Grâce

ou de la Religion, est l'un des plus beaux de l'église

Saint-Patrice. Daté des années 1540-1545,

on n'a aucune certitude sur l'atelier qui l'a réalisé.

Est-ce celui de Jean Cousin? Est-ce celui des Leprince?

Le registre du bas a été très endommagé

en 1562, lors du saccage de l'église par les

huguenots (la partie inférieure manque). Il est

consacré au Péché et à la

Mort. Les lancettes font apparaître Adam et Ève

après la faute, Satan, la Mort (ous les traits

d'une vieille femme) et, enfin, la Chair représentée

par une femme luxueusement parée. Satan et la

Mort sont de la fin du XVIe siècle, tandis que

la tête et le buste de la Chair sont des bouche-trous

du début du XVIe. Au niveau technique, les arbres

du paradis, dans la lancette d'Adam et Ève, portent

des fruits incrustés en chef-d'œuvre.

Le registre supérieur illustre la rédemption.

Au XIXe siècle, l'historien Baudry a transcrit

l'inscription du bas : «Cette vitre montre la

ruine du genre humain par son discours, par son péché

et sa résurrection par le secours du sauveur».

La source d'inspiration de ce registre est une œuvre

de Savonarole, le triomphe de la croix. Ce registre

rappelle le vitrail

des Chars d'Engrand le Prince, visible à

l'église Sainte-Jeanne-d'Arc

de Rouen.

La Vierge conduit un char qui écrase le démon

et où se dresse, à l'arrière, son

fils crucifié, rédempteur des hommes.

Les vases au pied de la croix symbolisent les sacrements.

Le char est tiré par les vertus Amour et Obédience

brandissant les palmes de la victoire. Devant elles,

marchent Moïse, qui porte les tables de la Loi

et le serpent d'airain, son frère Aaron, qui

tient une verge, ainsi que cinq hébreux (dont

les têtes ont été restaurées).

Avant la Révolution, les têtes de lancette

affichaient les armoiries des donateurs. Ces symboles

de l'Ancien Régime ont été remplacés

par les monogrammes du Christ et de la Vierge. Au tympan,

le Christ, sur un char tiré par deux anges, triomphe

de la Mort écrasée par les roues.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2001.

|

|

Satan dans le registre inférieur, détail. |

La Mort dans le registre inférieur, détail. |

|

Baie 3 : le Triomphe de la croix (vers 1540-1545), registre supérieur

Registre supérieur : le char triomphal, portant la Vierge et

le Crucifié, est tiré par les vertus Amour et Obédience,

précédées de Moïse, d'Aaron et de cinq Hébreux. |

|

|

| DIVERS VITRAUX

ANCIENS ET MODERNES |

|

| VITRAIL

DE MAX INGRAND, XXe siècle |

|

| VITRAIL

DE SAINT JEAN-BAPTISTE, baie 26 |

|

Vitrail de L'EUCHARISTIE

Vitrail du XXe siècle, atelier Max

Ingrand. |

Vitrail de SAINT JEAN-BAPTISTE (baie 26) |

Vitrail de SAINT JEAN-BAPTISTE (registre médian) :

1) Saint Jean désigne Jésus comme étant

l'«Agneau de Dieu» ; 2) Baptême de Juifs ;

3) Panneau de la Manufacture de Sèvres au XIXe siècle

: la danse de Salomé. |

|

L'église

Saint-Patrice à la Révolution.

Dans les premiers mois de la Révolution, excepté

quelques pièces d'argenterie parties à

la fonte, l'église ne s'en sort pas trop mal.

Dès 1790, la carte des paroisses de la ville

est entièrement redessinée. De 37, on

passe à 13. Saint-Patrice est conservée

avec une superficie accrue. Au nord, elle est amputée

d'un territoire attribué dorénavant à

Saint-Romain. Au sud, elle s'étend largement

en récupérant le fief de plusieurs paroisses

supprimées (Saint-Pierre l'Honoré, Sainte-Croix-des-Pelletiers,

etc.). Mais la pomme de discorde va venir de la Constitution

civile du Clergé, votée en juillet 1790.

Le curé en place, l'abbé Heude, refuse

de prêter serment. Il est remplacé par

l'abbé Périer, jureur et ancien vicaire

de l'église Saint-André qui a été

supprimée. Le cardinal de la Rochefoucault, évêque

du diocèse, est parti en exil. Un évêque

constitutionnel prend sa place. La Communauté

des prêtres, créée au XVIIe siècle

par l'abbé Chrétien, doit se disperser.

Cependant l'abbé Heude, réfractaire, fait

de la résistance : il continue de célébrer

la messe et occupe la sacristie. De son côté,

l'abbé Périer entend faire valoir ses

droits et assurer sa charge. La confusion s'installe.

Au bout de quelques semaines, l'abbé Heude accepte

de se faire héberger chez un paroissien.

Une fois en possession de la sacristie, le nouveau curé

s'applique à récupérer une partie

du mobilier des églises supprimées : chaire

du prieuré Saint-Lô, lambris de Saint-Éloi,

autels, confessionnaux, etc. Mais l'ancien curé

n'a pas abdiqué complètement et continue

de dire la messe dans l'église. Alors, en février

1792, l'abbé Périer décide d'en

finir : la messe «réfractaire» ne

sera plus sonnée et elle ne pourra plus avoir

lieu le dimanche matin après 9h. De plus, il

instaure une taxe pour l'utilisation des cierges et

des ornements. L'abbé Heude ne peut que se résoudre

à dire la messe chez lui ou dans des chapelles

privées. Il n'hésite d'ailleurs pas à

baptiser. Dénoncé en juin 1792, il est

arrêté et emprisonné. Il sera libéré

au mois d'août suivant.

En septembre, nouvelle mesure anticléricale :

l'habit ecclésiastique est interdit à

tous les prêtres quels qu'ils soient. L'abbé

Heude choisit de partir en exil Outre-Manche.

L'année 1793 marque un nouveau durcissement de

la situation de tous les religieux. La Terreur frappe,

même si Rouen n'est pas Paris. En octobre, l'église

Saint-Patrice est pillée, puis fermée.

Le culte clandestin s'organise. La chute de Robespierre

en juillet 1794 ne change guère les choses. Il

faut attendre les premiers mois de l'année 1795

pour assister à un début de libéralisation.

Des églises rouennaises rouvrent. C'est le cas

de Saint-Patrice que l'abbé Périer ne

peut pas vraiment récupérer car l'évêque

constitutionnel Gratien s'y replie en attendant la réouverture

de la cathédrale. Ce qui sera fait en mai 1796.

La situation ne se simplifie pas pour autant : en 1798,

l'abbé doit partager son église avec un

nouveau mouvement (on dirait aujourd'hui une secte)

: les théophilanthropes. La cohabitation est

difficile même si les nouveaux venus se sont engagés

à ne rien déranger du mobilier. Cependant

ce nouveau culte crée des désordres, et

son peu de succès aboutit à sa disparition

en 1800.

Avec le Concordat, tout revient presque comme avant

: l'abbé Périer, honoré de sa nouvelle

fidélité à Rome, se retire à

Saint-Vincent et... l'abbé Heude, revenu d'Angleterre,

retrouve l'église Saint-Patrice.

Source : Saint-Patrice et ses

vitraux de N.-J. Chaline et A. Gasperini (Cahiers

des Amis des Monuments Rouennais, n°1)

|

|

|

|

Vitrail

de Saint Jean-Baptiste.

Ce vitrail date du début du XVIe siècle,

mis à part le registre du bas et le panneau de

droite du registre central (qui sont du XIXe siècle).

La Manufacture de Sèvres a créé

des compléments d'après les dessins d'A.-M.

Cabasson. On voit, ci-contre à gauche, du XIXe

siècle, la danse de Salomé (à la

place d'une décollation primitive). Toujours

à gauche, les deux panneaux du début du

XVIe siècle illustrent saint Jean-Baptiste désignant

le Christ comme étant l'Agneau de Dieu, ainsi

que le baptême de Juifs dans le Jourdain.

Un point intéressant est la donatrice et ses

enfants représentés comme disciples du

Précurseur dans le premier panneau. Dans la partie

ancienne, on note de nombreuses restaurations et des

bouche-trous.

Le vitrail de l'Ancien Testament

date de 1570. Il est inspiré des gravures des

Images de l'Ancien Testament d'Holbein.

Au registre du bas, trois scènes avec Moïse

: Moïse et le buisson ardent ; Moïse et le

bâton transformé en serpent ; la lutte

de Moïse contre un Égyptien qui avait roué

de coups un Hébreu.

Au registre supérieur, scènes de la vie

d'Abraham : Isaac va chercher des fagots pour le sacrifice

de son père, Abraham fait ses adieux à

Sarah ; Abraham reçoit de Dieu la promesse que

sa descendance égalera le nombre des étoiles

du ciel ; un ange vient réconforter Agar et son

fils Ismaël dans le désdert. L'ensemble

du vitrail a été assez restauré.

Source : Corpus Vitrearum (Hte-Normandie)

|

|

Vitrail de SAINT JEAN-BAPTISTE, tympan

Une scène rare : saint Jean est aux limbes pour

annoncer la venue du Rédempteur à Adam et Ève

ainsi qu'aux patriarches (grisaille et jaune d'argent) |

| VITRAIL

DE L'ANCIEN TESTAMENT, baie 14 |

|

Vitrail de l'ANCIEN TESTAMENT, baie 14

Moïse et le bâton transformé en serpent. |

|

| VITRAIL DE L'ANCIEN

TESTAMENT, baie 14 |

|

Vitrail de L'ANCIEN TESTAMENT

Baie 14, vers 1570. |

|

Lutte entre Moïse et l'Égyptien

qui avait roué de coups un Hébreu.

Vitrail de L'ANCIEN TESTAMENT

Baie 14, vers 1570. |

«««---

À gauche

Abraham reçoit de Dieu la promesse que sa descendance

sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel.

Vitrail de L'ANCIEN TESTAMENT, baie 14, vers 1570.

(Les étoiles du ciel sont serties en chef-d'œuvre.) |

|

|

| VERRIÈRES

À GRANDS PERSONNAGES DANS L'AVANT-NEF NORD (baies 25

et 27) |

|

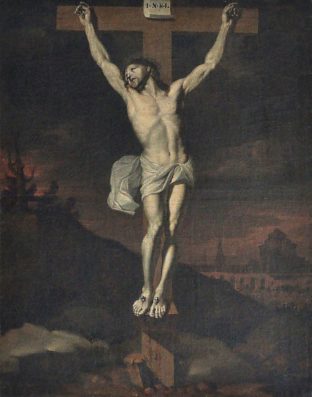

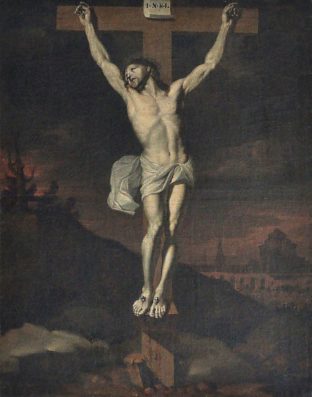

Le Christ en croix.

D'après l'historien Reneault (base Palissy), ce

tableau

du XVIIe siècle doit être attribué

à Pierre Mignard.

La base Palissy précise : «Il est probable

qu'elle vient, comme

d'autres toiles de Saint-Patrice, du dépôt d'objets d'art

qui se

trouvait à l'abbaye de Saint-Ouen, au lendemain de la

Révolution.» |

|

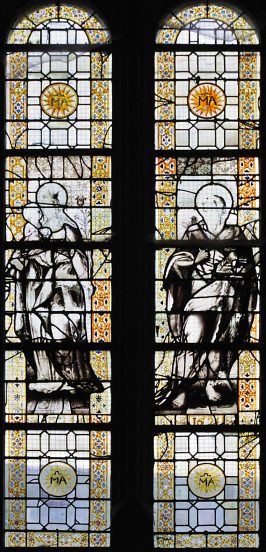

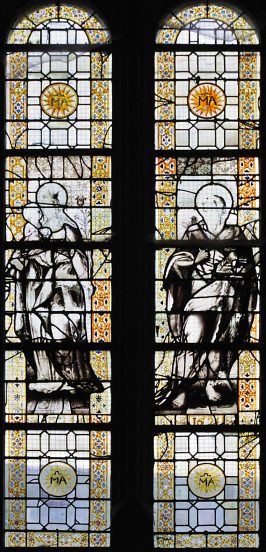

À DROITE ---»»»

Le vitrail de la baie 27 est enrichi

de quatre monogrammes de la Vierge («MA»).

|

|

|

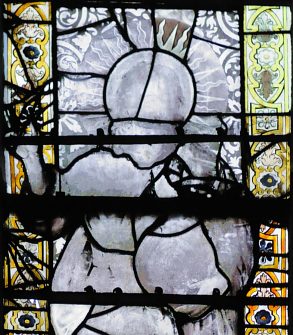

Baie 27 à grands personnages, 1625 :

Vierge à l'Enfant et saint Jean-Baptiste. |

|

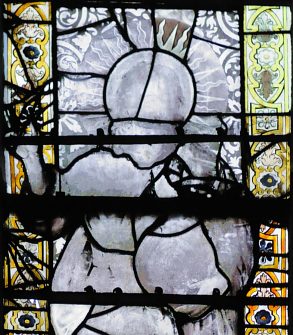

Vitraux

à grands personnages. L'église

Saint-Patrice est la seule église de Rouen à

posséder des verrières figurées

du XVIIe siècle, peintes en grisaille et jaune

d'argent. Ce sont les baies 25 de 1624 et 27 de 1625.

On y trouve, d'une part, une Vierge à l'Enfant

accompagnée de saint Jean-Baptiste, d'autre part

Jésus enfant portant le globe terrestre, et saint

Jacques le Majeur. Ces baies ont été assez

dégradées par le temps. Deux autres verrières

du même genre, réalisées par Pinaigrier,

ont disparu.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2001.

|

|

Baie 27 : La Vierge à l'Enfant, détail.

Datée de 1625. |

|

«La Circoncision», École italienne, XVIIe

siècle. |

Baie 25 : saint Jacques le Majeur

Vitrail daté de 1624. |

|

|

«Comparution de Jésus devant Caïphe»

Tableau anonyme daté de la fin du XVIe ou du début

du XVIIe siècle (base Palissy). |

À DROITE ---»»»

Baie 25 : Jésus portant le globe terrestre, détail.

Vitrail daté de 1624. |

|

|

Scènes de la vie de la Vierge

Vitrail du XIXe siècle. |

L'orgue de tribune (XVIIe siècle). |

|

L'orgue

a été conçu par Claude de Villers (père

et fils) entre 1662 et 1666. À la suite d'un violent

orage, il a dû être réparé en 1690.

Le buffet, en bois sculpté, a été créé

en 1665. Point remarquable : le positif central est flanqué

de deux buffets adjacents.

|

|

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur. |

Documentation : «Saint-Patrice et ses

vitraux» de N.-J. Chaline et A. Gasperini (Cahiers des Amis

des Monuments Rouennais, n°1)

+ «Rouen aux 100 clochers» de François Lemoine

et Jacques Tanguy

+ «Corpus Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie»,

CNRS Éditions, 2001

+ «Églises de Rouen» par Édouard Naillon,

Éditions Defontaine, Rouen, 1941

+ «Dictionnaire des églises de France», éditions

Robert Laffont, 1968

+ «Laissez-vous conter les clochers de Rouen», brochure

de l'Office de tourisme de Rouen

+ Base Mobilier-Palissy, église Saint-Patrice. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|