|

|

|

|

L'abbatiale Saint-Austremoine d'Issoire

a été construite au XIIe siècle. Une date plus

précise est impossible car le chartrier du monastère

dont elle relevait a été brûlé par les

troupes à la solde des protestants en 1575. L'histoire de

l'abbatiale commence par un très ancien monastère

bénédictin, où la légende a sa part.

Celle-ci mentionne le IIIe siècle, mais les historiens retiennent

le IXe. Un document de l'an 927 parle d'une abbaye Saint-Austremoine.

On trouve ensuite la trace d'une église dédiée

à saint Pierre et saint Austremoine, ce qui nous porte au

Xe siècle. La prospérité du petit monastère

(vingt à trente moines) lui aurait néanmoins permis

de reconstruire son église abbatiale au XIIe siècle

en utilisant une partie de l'ancienne (le narthex actuel). Au XVe

siècle, le nombre de moines est réduit - d'autorité

- à vingt.

Les guerres de Religion répandent leur lot de destructions

en Auvergne. Les protestants s'emparent d'Issoire en 1575, saccagent

l'abbatiale en tuant quelques moines, détruisent chartrier

et mobilier. Avec les combats de la Ligue (1585-1589), c'est la

surenchère de destructions et d'appauvrissement. L'abbatiale

ne s'en sortira pas. Au XVIIe siècle, la prospérité

n'est plus qu'un souvenir et la ruine est au bout du chemin. Même

si l'abbatiale rejoint la Congrégation de Saint-Maur en 1665,

le manque de fonds empêche toute réparation sérieuse.

La Révolution, en supprimant les ordres religieux, clôt

l'histoire du monastère. Les bâtiments sont alors désaffectés

et restent à l'abandon.

Le XIXe siècle va restaurer les édifices. Les bâtiments

sont en partie transformés en collège. Quant à

l'église (qui devient paroissiale), elle reprendra vie mais

en plusieurs étapes. En 1835, elle est classée Monument

historique et les premiers travaux peuvent commencer. En 1837, Mérimée

voyage en Auvergne et inspecte le chantier (voir plus

bas). Dans la décennie suivante, la restauration s'amplifie

: la façade occidentale est refaite, deux clochers sont ajoutés,

le mur sud est reconstruit ; ensuite vient l'intérieur avec

la colorisation intégrale de l'édifice par Dauvergne

et Mayoli en 1859.

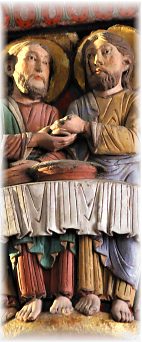

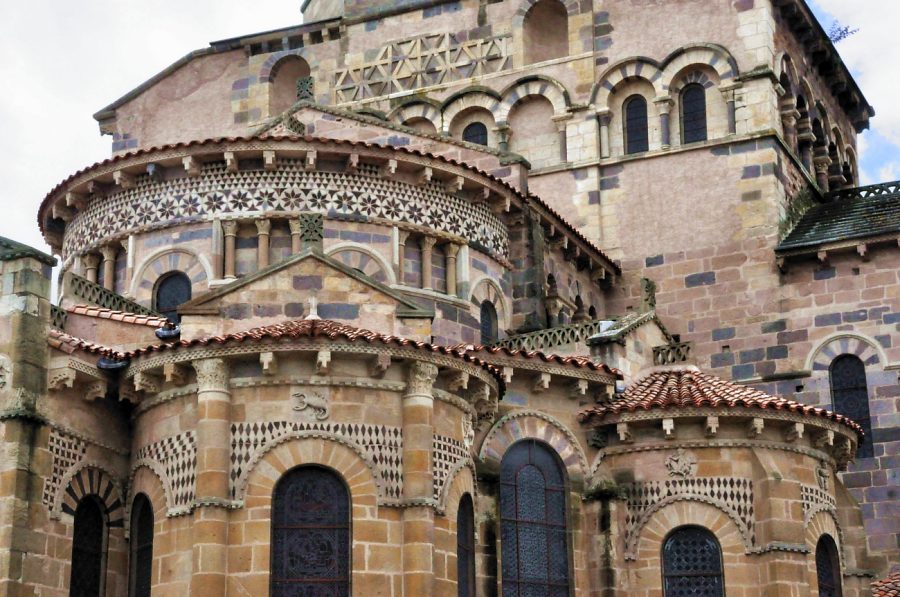

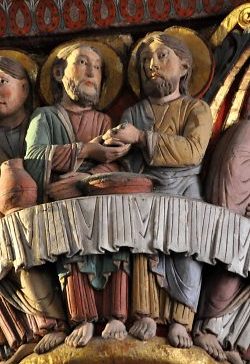

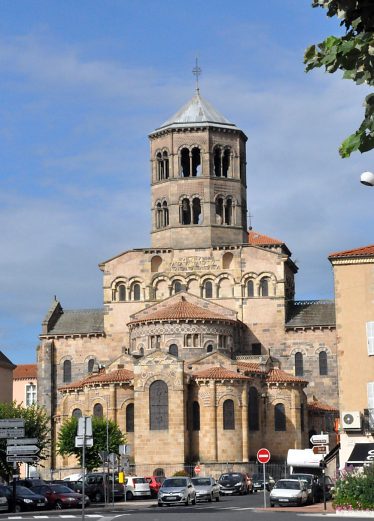

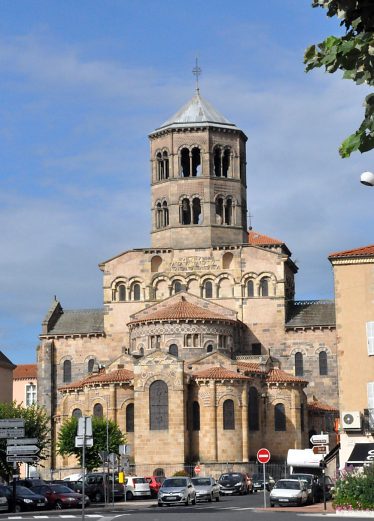

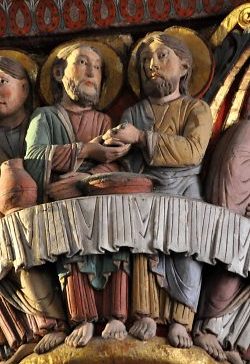

Bien que l'abbatiale soit présentée comme un monument

du XIIe siècle, elle appartient en fait davantage au XIXe.

Néanmoins, quelques éléments anciens la rangent

dans les places d'honneur du roman auvergnat : son magnifique chevet

à cinq chapelles rayonnantes (restauré en 1995), orné

d'un zodiaque

en bas-relief, et son chœur

(avec le déambulatoire)

embelli de chapiteaux

à scènes historiées, dont la célèbre

Cène. La

crypte, au-dessous

du chœur, est la seule partie de l'édifice à

ne pas avoir subi les assauts des peintres, une raison supplémentaire

pour la visiter si vous passez à Issoire. On notera également

la belle peinture du Jugement

dernier (XVe siècle) dans une chapelle du narthex.

|

|

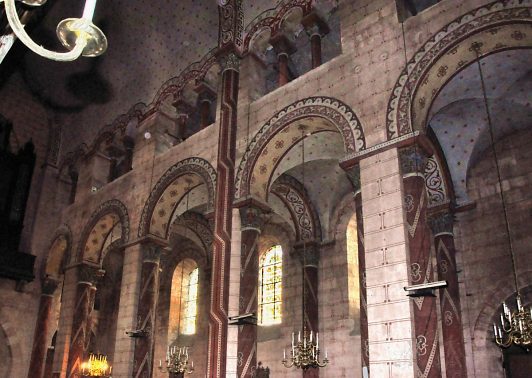

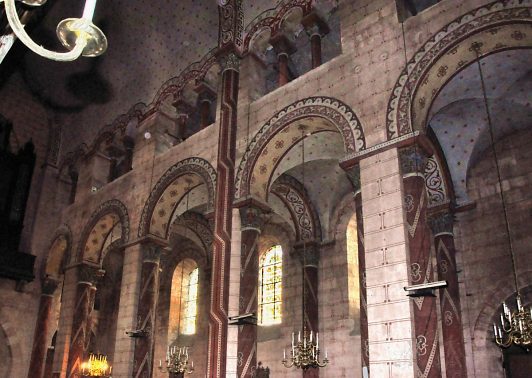

Vue d'ensemble de la nef.

L'œil du visiteur est immédiatement frappé par

les décorations des piliers et de la voûte qui envahissent

tout l'espace. |

La célèbre abside romane de l'abbatiale d'Issoire.

Sous le clocher octogonal se tient le massif barlong et ses

neuf baies,

dont six sont ouvertes. Ce massif se prolonge, au nord et au

sud, par les

la toiture des croisillons du transept. |

|

Architecture

extérieure. L'église d'Issoire

est avant tout réputée pour son magnifique

chevet (photo ci-dessus), un chevet typique du

style roman tel qu'on l'observe dans les grandes églises

médiévales : une succession d'absidioles

en arrondi, avec un petit vitrail sur chaque face et

des modillons sous la corniche des toitures. Cela rappelle

le chevet de la Charité-sur-Loire

et celui de Saint-Martin-de-Boscherville.

La caractéristique d'Issoire est que la chapelle

axiale est de plan rectangulaire et non circulaire.

Mis à part le chevet, une grande partie de l'architecture

extérieure date du XIXe siècle. La façade

ouest (austère et sans aucun cachet, photo

ci-dessous) a été créée

par l'architecte Mallay en 1841. Le côté

sud de l'abbatiale (non donné ici) a été

remanié lors du percement du passage qui le longe.

Le clocher oriental est l'œuvre de ce même

architecte Mallay qui en a établi le dessin en

1845. Le clocher occidental est nouveau lui aussi (il

y en avait deux au XVIe siècle). Enfin, la couverture

de l'église a été entièrement

refaite en 1850 en pierre de Volvic (la précédente

était en tuiles).

Le côté nord, dont une photo est

donnée ci-contre, nous vient de l'époque

médiévale. On y trouve l'agencement classique

des grands édifices romans : grandes arcades

correspondant aux arcs-doubleaux de la voûte (bien

qu'un seul arc-doubleau soit présent - voir commentaire

plus bas) ; au-dessus, une arcature constituée

d'une suite d'arcs en plein cintre groupés en

triplets. Sur cette arcature, les chapiteaux sont à

feuillage ou présentent de simples entrelacs.

Signalons, sur le côté nord, trois bas-reliefs

dont on ne connaît pas la provenance : la visite

des trois anges à Abraham, le Sacrifice

d'Isaac et un troisième, la Multiplication

des pains, situé juste au-dessus de la porte

nord. Les trois bas-reliefs sont donnés ci-dessous.

|

|

|

Les clochers de l'abbatiale datent du XIXe siècle.

La photo est prise ici depuis le sommet de la Tour

de l'Horloge, accessible aux touristes. |

L'appareillage roman du côté nord et le clocher

carré occidental. |

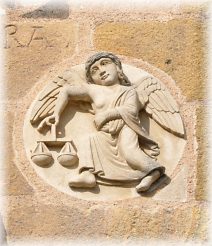

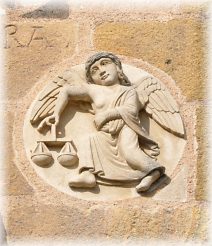

Les signes de la Vierge et de la Balance sur le fronton de la

chapelle axiale. |

|

La façade occidentale.

D'aspect très décrié, elle date de 1841.

Le portail principal (photo au-dessous, à droite)

s'inspire d'un style roman traditionnel. |

«La Multiplication des pains»

Bas-relief médiéval au-dessus de la porte nord. |

|

|

La décoration

de l'abside et le zodiaque. Le chevet de l'abbatiale

Saint-Austremoine, érigé au XIIe siècle,

est célèbre pour la beauté de son ordonnancement

et de son appareillage, mais aussi parce qu'il est le seul,

dans la région, à proposer un zodiaque.

La richesse de la décoration est d'abord obtenue par

l'emploi de plusieurs types de pierres sorties de l'univers

volcanique auvergnat. Ces pierres garantissent d'ailleurs

la variété des teintes. La principale est l'arkose

blonde de Montpeyroux. On trouve aussi de la pierre de lave

noirâtre et de la trachyte (pierre volcanique explosive).

Quand on combine ces pierres avec les motifs géométriques

et les scènes sculptées en bas-relief, on aboutit

à un chevet qui est présenté comme l'un

des chefs-d'œuvre de l'art roman en Auvergne. En 1924,

à l'occasion du Congrès archéologique

de France, l'architecte Charles Terrasse nous en donne

une courte description : «Les corniches, ornées

de billettes, sont portées par des modillons à

copeaux ; le plafond de ces corniches est orné de figures

en creux qui affectent la forme d'étoiles ou de quadrilobes.»

Et encore : «Des motifs géométriques incrustés

garnissent le sommet des murs des absidioles, des chapelles,

du transept. Les dessins mis en œuvre sont variés.

Ce sont des triangles, des cercles qui se coupent de façon

à détacher des carrés évidés

sur fond blanc, des losanges réguliers et divergents,

des étoiles à huit branches inscrites dans des

cercles de couleur blanche.»

Point remarquable de cette décoration, le zodiaque

se compose d'une série de médaillons sculptés,

de fort belle qualité, répartis sur les absidioles.

Le zodiaque est un très ancien symbole païen.

Cependant, par le biais de la symbolique des nombres, il s'est

facilement intégré à l'iconographie chrétienne.

On a ainsi douze comme les douze apôtres ou les douze

tribus d'Israël. Mais douze, c'est aussi trois fois quatre.

Trois, c'est la Trinité et le chiffre quatre symbolise

les choses matérielles de notre monde mortel. Douze,

c'est ainsi le monde vivant ou, mieux, la matière pénétrée

par l'esprit.

Détails pratiques : les médaillons de la Vierge

et de la Balance se situent en vis-à-vis sur le fronton

de la chapelle axiale (photo ci-dessus) ; le médaillon

du Bélier est tombé en 1891 et a donc été

refait à l'époque ; ceux de la Vierge, de la

Balance et du Sagittaire (qui paraissent bien neufs sur les

photos - voir plus

bas) ont été refaits à leur tour

lors de la restauration de 1995. Huit de ces signes du zodiaque

sont reproduits plus

bas.

Sources : 1)

Congrès archéologique de France

tenu à Clermont-Ferrand en 1924, article sur l'abbatiale

d'Issoire par Charles Terrasse ; 2) L'abbatiale Saint-Austremoine,

brochure réalisée par la Paroisse de Saint-Austremoine

(2004).

|

|

Le portail de la façade ouest (XIXe siècle). |

«La visite des trois anges à Abraham»

Bas-relief sur le côté nord.

Époque et provenance indéterminées. |

«Le Sacrifice d'Isaac»

Bas-relief sur le côté nord.

Époque et provenance indéterminées. |

|

La

«dérestauration» de la toiture de

Saint-Austremoine. La photo ci-dessus

donne un bon aperçu de la très belle toiture

de l'église d'Issoire. Elle fait honneur au monument,

mais elle est loin d'être du XIIe siècle.

Un article de la Revue d'Auvergne, écrit en 1999

par François Voinchet, architecte en chef des

Monuments Historiques, dévoile les clés

de l'affaire. L'architecte Mallay, qui a déjà

créé la façade occidentale en 1845

en s'inspirant de vraies créations romanes, baignait

dans un univers architectural faussé par la fierté

que donnaient la science et le savoir. «Au XIXe

siècle, écrit François Voinchet,

la manière d'envisager les travaux est dénaturée

par la connaissance archéologique que l'on croit

posséder, et qui conduit à imaginer des

reconstructions "historiques" à partir

d'observations souvent partielles et superficielles».

Le XIXe siècle a vu apparaître les premières

machines, l'électricité, la science et

les premiers moteurs. Posons la question : Est-ce cette

supériorité sur les époques précédentes

qui a fait tourner la tête de nos architectes

en les poussant à modifier ce que leurs prédécesseurs

ne se seraient jamais permis de changer? Chacun donnera

sa réponse.

Quoi qu'il en soit, en plus de la façade de l'abbatiale,

Mallay fut en charge de la réfection de sa toiture.

Sur les toits de l'église romane de Saint-Nectaire,

il avait, peu auparavant, découvert des restes

de dalles de pierre et il était bien décidé

à réutiliser ce procédé.

Comme le souligne François Voinchet, c'est dans

les toitures romanes que se niche l'imagination des

architectes du XIXe siècle. En effet, ceux-ci

ont un peu vite généralisé ce que

leur observation y avait trouvé. C'était

oublier que «les couvertures originelles avaient

été remplacées au cours du temps

par des matériaux qui correspondaient aux façons

de faire des différentes époques.»

Et François Voinchet ajoute : «On ne saura

plus jamais comment étaient couvertes les églises

au XIIe siècle, parce que les restaurations du

XIXe siècle ont achevé de détruire

les quelques vestiges qui pouvaient encore subsister.»

Heureusement il nous reste les rapports détaillés

rédigés par les architectes avant d'engager

les restaurations. On sait ainsi que l'église

d'Issoire était couverte de tuiles canal en terre

cuite.

Toujours est-il que l'architecte Mallay remplaça

la toiture traditionnelle par un revêtement «qu'il

jugeait plus digne d'un monument historique roman»

[Voinchet]. Il appliqua sa découverte de «dalles

de pierres» de Saint-Nectaire en créant

un nouveau système de dalles en pierre de Volvic

taillées. L'étanchéité des

joints serait assurée par un ciment dit «lithique»

que l'on venait d'inventer. Conformément à

l'esprit du temps, Mallay regardait son invention comme

le dispositif idéal pour souligner le génie

de l'architecture romane à travers le monument

restauré. Idéal aussi pour défier

l'usure du temps par une solidité sans failles.

Comme chacun aura pu le deviner, ce nouveau dispositif

n'avait nullement été testé. Quand

les pluies arrivèrent et redoublèrent,

ce fut la catastrophe ! François Voinchet écrit

à ce sujet :«les fuites abondantes commencèrent

presque aussitôt et persistèrent jusqu'à

nos jours, malgré d'innombrables efforts destinés

à les réduire (...). En fait, il s'avéra

une fois de plus qu'aucun procédé nouveau

qui n'avait pas fait ses preuves n'était capable

de résister aux conditions atmosphériques

les plus élémentaires telles que les chocs

thermiques ou les phénomènes de capillarité.»

La solution la plus évidente fut adoptée

par les Monuments Historiques lors de la restauration

des années 1990 : la couverture en pierre, sortie

de l'imagination de Mallay, fut supprimée sans

état d'âme et remplacée par une

couverture en tuiles creuses, semblable à celle

qui était en place avant la restauration du XIXe

siècle. Et notre architecte en chef des Monuments

Historiques de conclure : «Il s'agit donc ici

d'une véritable "dérestauration"

d'un travail du XIXe siècle. Bien qu'il soit

de bon ton de se garder de toute considération

d'ordre esthétique, il faut reconnaître

que l'abside d'Issoire a retrouvé une harmonie

tout à fait exceptionnelle à la suite

de ces travaux.»

Source :

L'invention de l'art roman au XIXe siècle,

Revue d'Auvergne n°4, 1999, Faut-il restaurer les

restaurations du XIXe siècle? par François

Voinchet, architecte en chef des Monuments Historiques.

|

|

Le côté sud, le croisillon sud et

le clocher octogonal du XIXe siècle. |

|

La féerie romane à l'abside (signes du zodiaque, cordons de billettes,

damiers, etc.) doit beaucoup à l'excellente restauration de 1995. |

| LES SIGNES DU ZODIAQUE AU CHEVET |

|

Le Bélier (refait vers 1891) |

Le Sagittaire (refait en 1995) |

La Vierge (refait en 1995) |

La Balance (refait en 1995) |

Le Verseau |

Les Gémeaux |

Le Capricorne |

Le Taureau |

|

Prosper

Mérimée à Issoire. En 1835,

l'abbatiale Saint-Autremoine est classée Monument historique.

L'État prend alors en charge les travaux de restauration.

Les architectes Bravard (d'Issoire) et Mallay (de Clermont)

sont missionnés : réparation du chevet et consolidation

des murs ; au côté nord, démolition de

deux chapelles construites aux XIIIe et XVIe siècles

et rétablissement de la porte nord.

En 1837, Prosper Mérimée, inspecteur général

des Monuments historiques, passe à Issoire, regarde

le résultat des travaux et, très satisfait,

rend compte à son ministre de tutelle. Donnons ici

un extrait de ses notes : «Après les traits de

vandalisme que je viens de citer [ceux des architectes antérieurs

à Bravard et Mallay], j'éprouve un vif plaisir

à vous annoncer, Monsieur le Ministre, qu'aujourd'hui

l'église d'Issoire n'est plus exposée à

de pareils outrages. Les réparations, auxquelles vous

avez bien voulu contribuer, ont été exécutées

avec intelligence par M. Bravard, architecte de la ville,

qui a mis la plus louable attention à copier d'après

des types existants toutes les parties qu'il a dû restituer.

Beaucoup de modillons, quelques croix grecques, et une grande

partie de l'arête de comble ont été refaits

avec tant de soin et de précision, que leur couleur

seule les distingue des parties anciennes. Si l'on considère

que M. Bravard n'avait pour exécuter ces travaux que

les ouvriers de la ville, qu'il a dû former lui-même

et surveiller de manière à ne pas leur permettre

de donner un seul coup de ciseau d'après leur routine,

le résultat obtenu paraîtra bien plus extraordinaire.

Je ne dois point oublier les soins et le zèle déployés,

à cette occasion, par M. Troison, maire d'Issoire.

Plus que personne, il a contribué à ouvrir les

yeux de ses concitoyens sur l'importance de leur église,

et la sage économie qu'il a su apporter dans l'administration

des dépenses lui a permis de pousser les réparations

beaucoup plus loin qu'on n'aurait osé l'espérer.»

Source : Note d'un voyage

en Auvergne par Prosper Mérimée,

éditions Adam Biro, 1989.

|

|

L'absidiole du croisillon nord et son ornementation du XIXe siècle. |

| LA NEF DE L'ABBATIALE

SAINT-AUSTREMOINE |

|

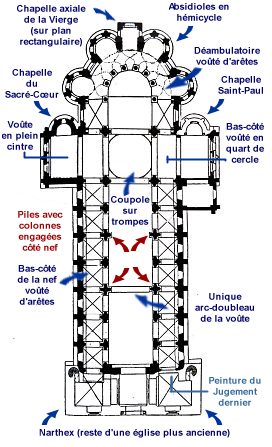

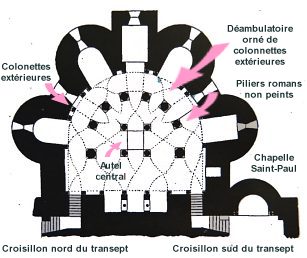

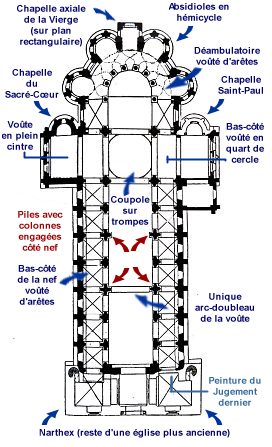

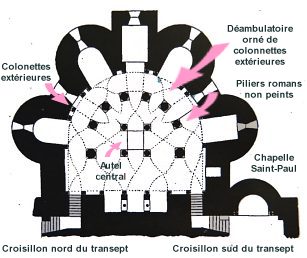

Plan de l'abbatiale. |

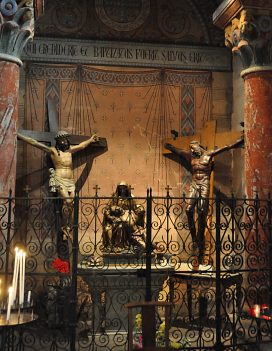

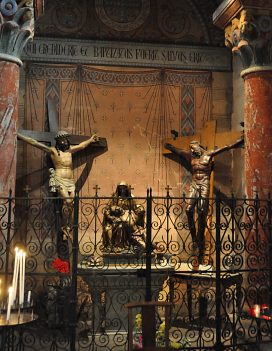

Chapelle du Calvaire. |

|

Élévations sud dans la nef avec la chaire

à prêcher.

Les tribunes sont éclairées par les petites

fenêtres du second niveau. |

|

Architecture

intérieure (1/2).

Quand on rentre dans l'abbatiale, on est surpris

par le profusion de couleurs qui envahissent la

nef. Tous ces dessins du XIXe siècle, un

peu stéréotypés, ne permettent

pas d'apprécier l'architecture romane de

l'édifice, typique de l'Auvergne. Seule

la crypte,

non peinte, offre aux visiteurs une structure

brute.

Saint Austremoine, construite au XIIe siècle,

possède la nef la plus large de toutes

les nefs romanes d'Auvergne : 7,81 mètres

à la hauteur de la première rangée.

Son aspect général est celui d'une

grande homogénéité architecturale,

ce qui porte à penser que l'édifice

a été bâti d'un seul tenant.

En fait, la nef recèle de nombreuses petites

disparités : d'abord au niveau de la forme

des piliers (à massif carré ou circulaire)

; ensuite sur les colonnes engagées intérieures

à la nef ou internes à l'arcature

(elles sont présentes ou non d'une manière

qui semble tout à fait aléatoire)

; enfin au niveau de l'arcature des tribunes,

au second niveau, qui présente des baies

triples ou jumelées. Suite

ci-dessous.

|

|

|

Chemin de croix, station V.

Simon aide Jésus à porter sa croix.

Le chemin de croix a été réalisé

par l'atelier

Fabisch (professeur à l'école impériale

des

Beaux-Arts de Lyon) en 1868. |

La chaire à prêcher

(XIXe siècle?) |

|

|

|

Architecture

intérieure (2/2).

---»» La nef est éclairée

par des fenêtres romanes qui se révèlent

insuffisantes pour apporter la lumière nécessaire.

Mérimée avait déjà noté

ce manque dans ses Notes d'un voyage en Auvergne. Lors

de son passage, en 1837, les petites fenêtres des tribunes

étaient bouchées. Elles ont été

réouvertes depuis, mais ne contribuent guère

à éclairer l'ensemble de la nef. La grande voûte

n'est pas véritablement en berceau, mais en arc légèrement

brisé. Étrangement, elle n'est scandée

que d'un seul arc doubleau (voir commentaire

plus bas).Si les peintures du XIXe siècle masquent

les irrégularités de la nef et de l'arcature

haute, en revanche, elles mettent en évidence la beauté

des bas-côtés. D'une hauteur de près de

dix mètres, ils profitent de la lumière qui

arrive des fenêtres des murs gouttereaux. Leur magnifique

voûte, embellie avec parcimonie par les peintres du

XIXe, est compartimentée par des doubleaux qui portent

des voûtes d'arêtes.

|

|

Le bas-côté nord et la nef. |

Un arc-doubleau d'un bas-côté et sa décoration

du XIXe siècle. |

La Pieta de la chapelle du Calvaire.

(XIXe siècle?) |

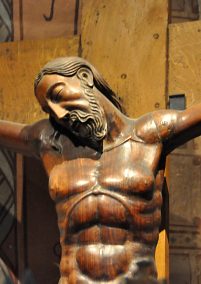

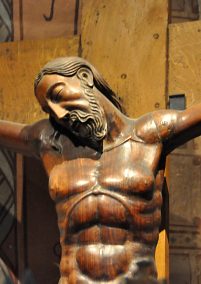

L'un des deux Christ en croix

de la chapelle du Calvaire. |

Saint Austremoine

Statue du Clermontois Chalonnax, 1869. |

La voûte d'arètes d'un bas-côté

et sa décoration du XIXe siècle. |

À DROITE ---»»»

La Mort de la Vierge (copie?)

Époque indéterminée. |

|

|

L'élévation nord.

Côté nef, seule une pile est présente :

celle qui reçoit l'unique arc-doubleau de la voûte

(voir commentaire ci-dessous). |

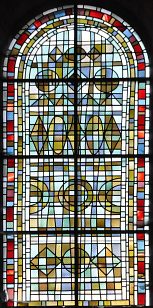

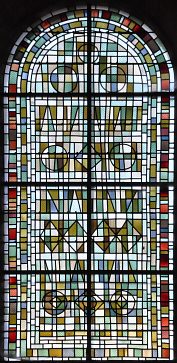

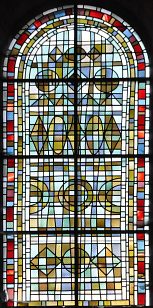

Vitrail dans la nef

XXe siècle. |

Une pile de la nef qui ne supporte rien. |

L'élévation sud de la nef avec arcatures,

tribunes et voûte. |

|

La voûte de la nef

ne supporte qu'un seul arc-doubleau.

Est-ce simplement pour rompre son uniformité?

(Voir commentaire ci-contre.) |

|

La

voûte de l'abbatiale a fait couler

beaucoup d'encre. En regardant la photo ci-dessus,

on comprend pourquoi : les piles qui séparent

les travées de la nef n'ont aucune colonne

engagée sur le côté nef, à

l'exception de quatre d'entre elles : deux au

nord et deux au sud, en vis-à-vis. Le plan

de l'église, plus haut, indique leur emplacement.

Deux de ces piles, situées entre les cinquième

et sixième travées, montent jusqu'à

la naissance du triforium ; leur chapiteau terminal

ne supporte rien. On voit d'ailleurs cette pile,

côté sud, dans la partie basse de

la photo ci-dessus. Les deux autres piles, situées

entre les troisième et quatrième

travées, se hissent plus haut, jusqu'à

la naissance de la voûte et supportent un

arc-doubleau (processus architectural très

commun et visible dans la partie droite de la

photo, pour ce qui est de la pile du côté

sud). Un seul arc-doubleau est donc présent

sur la voûte (photo à gauche). Pourquoi

une telle bizarrerie?

En 1924, dans son article pour le Congrès

archéologique de France, l'architecte

Charles Terrasse se contente de signaler le phénomène

: «Il faut remarquer que des doubleaux régulièrement

espacés avaient été prévus

: un seul a été lancé, à

la hauteur du troisième pilier. Les colonnes

supplémentaires d'un autre dénotent

le projet d'un second doubleau ; cette prévision

est affirmée en outre par l'examen des

contreforts extérieurs correspondants,

qui sont renforcés.» On le voit :

Charles Terrasse n'essaie nullement d'éclaircir

la raison de ce manque.

En revanche, dans la brochure sur l'abbatiale

d'Austremoine publiée par la Paroisse (2004),

Raoul Ollier nous donne les explications avancées

par les architectes : «Partant de l'idée

que la brisure est apparue en Auvergne seulement

vers 1200, certains estiment que l'édifice

a d'abord reçu une charpente appuyée

sur des colonnes engagées. Puis la charpente

aurait été remplacée par

la voûte actuelle, ce qui nécessita

l'exhaussement de deux colonnes pour recevoir

l'unique doubleau. D'autres pensent que le doubleau

a peut-être été construit

simplement dans le but de rompre l'uniformité

du berceau.»

Sources : 1)

Congrès archéologique de France

tenu à Clermont-Ferrand en 1924, article

sur l'abbatiale d'Issoire par Charles Terrasse

; 2) L'abbatiale Saint-Austremoine, brochure

réalisée par la Paroisse Saint-Austremoine

(2004).

|

|

|

|

Vitrail dans la nef

XXe siècle. |

Le bas-côté nord vu depuis l'avant-nef.

Les bas-côtés sont couverts d'une voûte

d'arètes. |

|

|

|

|

«L'Adoration des mages»

Peinture sur toile, XVIIe siècle, dans le transept. |

| LES CHAPITEAUX

DES PILIERS DE LA NEF |

|

Deux centaures tenant des lapins. |

Deux centaures aux épis de blé. |

|

Les

chapiteaux de la nef ont, pour la plupart

une décoration à feuillages (acanthe,

marronnier, laurier, thym, etc.), quelquefois agrémentée

de la présence d'un petit animal ou d'un masque

perdu dans les feuilles (voir plus

bas). Cette incrustation correspond, pour Charles

Terrasse dans son article du Congrès archéologique

de France, au style romain. Les peintres de 1859,

par leur choix de couleurs sobres, ont mis en avant

tous les reliefs décoratifs (voir photo à

gauche). En 1837, Mérimée s'est montré

très sévère dans sa description

: «(...) le galbe corinthien domine, accompagné

de feuillages barbares.» Aurait-il eu la même

impression après la restauration de 1859? Il

a néanmoins remarqué la présence

de chapiteaux historiés intéressants :

des griffons, des lions ailés, des oiseaux (peut-être

des perroquets) ; des paysans tenant des épis

; des centaures tenant des lapins (voir ci-dessus),

d'autres des épis. Les centaures aux lapins méritent

une précision : l'un des centaures brandit un

glaive, l'autre montre vraisemblablement le produit

de leur chasse. C'est une scène connue de l'art

antique. Elle semble être unique dans la sculpture

auvergnate.

Le transept recèle également quelques

belles scènes dans les chapiteaux des piliers

des absidioles (chapelle du Sacré-Cœur et

chapelle Saint-Paul). L'Annonciation et la Luxure sont

modernes : ils encadrent l'entrée de la chapelle

Saint-Paul, au sud, qui est du XIXe siècle. En

revanche, le chapiteau de Satan

qui entraîne deux damnés et celui du

Porteur

de brebis sont du XIIe siècle.

|

|

Deux paysans au milieu de céréales. |

La croisée et sa coupole

avec le croisillon nord du transept. |

Le montreur de singes ou deux diables

tiennent un damné par les cheveux. |

|

|

Chapiteau

ésotérique. Il est difficile

d'interpréter la scène du chapiteau ci-dessus.

Certains y voit un simple montreur de singe ; d'autres,

Satan tenant deux pécheurs entièrement

nus. On peut aussi y voir deux démons tenant

solidement un damné par les cheveux.

|

|

|

Pieta, tableau anonyme dans la nef (copie?) |

Croisillon nord du transept : l'entrée dans l'absidiole

nord.

Cette chapelle, dédiée au Sacré-Cœur,

est du XIIe siècle.

Son pendant, au sud, dédié à saint Paul,

a été ajouté au XIXe siècle. |

À DROITE ---»»»

L'Annonciation (créée au XIXe siècle)

Chapiteau à l'entrée de la chapelle Saint-Paul

dans le transept. |

|

|

Deux oiseaux s'abreuvant

Chapiteau sur un pilier de la nef. |

Un oiseau et un masque se cachent

au milieu des feuillages.

Chapiteau roman sur un pilier de la nef. |

|

La coupole de la croisée est posée

sur trompes.

Sa décoration est du XIXe siècle. |

À

DROITE ---»»»

Deux griffons affrontés dans un chapiteau

roman

à l'entrée d'une chapelle rayonnante. |

|

|

Oiseaux dans un chapiteau à l'entrée

d'une chapelle rayonnante. |

|

|

|

Vitrail à motif géométrique

dans la nef (XXe siècle). |

Saint Paul

Statue du Clermontois Chalonnax, 1869. |

|

|

|

|

|

|

| LE CHŒUR

DE L'ABBATIALE SAINT-AUSTREMOINE |

|

Le chœur de l'abbatiale et ses peintures du XIXe siècle. |

Vue d'ensemble du chœur. |

|

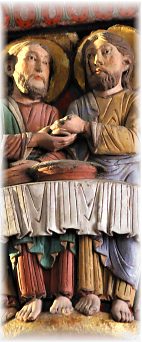

Le

chœur et ses chapiteaux (2/2).

---»» Dans cette œuvre, l'artiste a

ingénieusement symbolisé le dernier repas

du Christ par une nappe blanche plissée qui fait

le tour du chapiteau. Cependant, dans Auvergne romane,

ouvrage paru aux éditions du Zodiaque (éditions

de 1972), le chanoine Bernard Craplet prie le visiteur

de ne pas trop s'enthousiasmer. Pour lui, derrière

cette habile composition se cachent «les rondeurs

et la mollesse de l'art saint-sulpicien» du XIXe

siècle plutôt que «la naïveté

d'un art populaire.» Ceux qui connaissent les

chapiteaux romans lui donneront raison.

Un autre chapiteau représente la Passion

dans deux scènes : la Flagellation et le Portement

de croix. Un autre illustre la Résurrection avec

les Saintes

Femmes au tombeau et les gardes

romains assoupis. Le quatrième chapiteau

historié met en scène un thème

plus rare : les Apparitions

du Christ après la Résurrection. On y

voit une surprenante face comportant un pan de murailles

surmonté de tours gigognes ; un homme sonne de

l'olifant derrière un parapet crénelé.

Est-ce la Jérusalem céleste ?

|

|

|

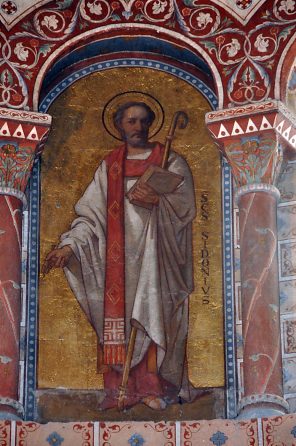

Saint Austremoine au milieu des peintures du chœur. |

|

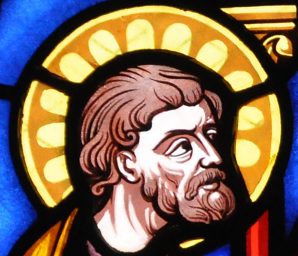

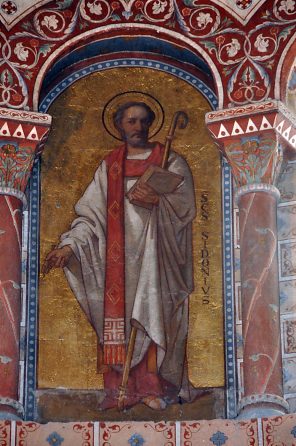

Le

chœur et ses chapiteaux (1/2).

Le chœur est la plus belle partie de l'édifice

(quand il est éclairé par la lumière

artificielle). Il commence par une travée droite

et se poursuit par un hémicycle. Sept arcades

surhaussées frappent le regard par leurs couleurs

à dominante ocre-rouge, une décoration

créée en 1859. Sur la voûte en cul-de-four,

le Christ bénissant est l'œuvre d'Anatole

Dauvergne (vers 1861). Au-dessous, l'arcature est percée

de cinq fenêtres espacées par des baies

aveugles où nichent quatre saints évêques

du diocèse de Clermont : Austremoine, Avit, Sidoine-Apollinaire

et Priest. Malheureusement, même éclairés,

il est difficile des distinguer. Conformément

à la tradition auvergnate, la voûte du

chœur est plus basse que celle de la nef.

Les chapiteaux du chœur en constituent la principale

richesse. Quatre sont à feuillages et quatre

sont historiés. On ne sait pas exactement quelle

proportion des chapiteaux historiés nous vient

du Moyen Âge car ils sont loin d'être intacts.

Selon les historiens, ils paraissent avoir souffert

des soudards du capitaine Merle quand ils occupèrent

les lieux en 1575. Ceux-ci ont même essayé

de détruire l'édifice. Toujours est-il

que, selon Charles Terrasse, dans son article pour le

Congrès archéologique de France

en 1924, ils auraient été, à l'époque,

restaurés en mastic. Une autre restauration eut

lieu en stuc en 1830. L'architecte Mallay les restaura

une troisième fois en 1852 à l'aide de

ciment romain. Enfin, ils subirent les assauts des peintres

de 1859. De nombreuses photos de ces chapiteaux sont

données plus bas, notamment, le plus connu, la

Cène.

---»» Suite ci-dessous.

|

|

Le soubassement du maître-autel (le Christ entouré

des évangélistes).

Peintures d'Anatole Dauvergne (1860). |

|

Peinture de saint Sidoine-Apollinaire,

saint évêque du diocèse de Clermont

dans les baies aveugles du chœur (XIXe siècle).

Peinture d'Anatole Dauvergne (1859). |

À DROITE ---»»»

Peinture sur les arcades qui entourent le chœur,

XIXe siècle.

On y trouve deux des symboles des quatre évangélistes. |

|

|

Le Christ peint dans la voûte par Anatole Dauvergne (1859). |

L'aigle de Jean

Peinture sur les arcades qui entourent le chœur.

Décoration du XIXe siècle. |

|

|

Le chœur et l'entrée dans le déambulatoire sud. |

|

|

La Cène : le chapiteau est ceint d'une nappe symbolique qui

n'a pas de pieds.

Ce chapiteau du chœur est le plus célèbre de l'abbatiale. |

La Cène : saint Jean appuie sa tête sur le Christ.

Judas est à droite : c'est le seul qui n'ait pas de nimbe. |

La Cène : Jésus et Pierre. |

Le déambulatoire sud et sa voûte d'arêtes.

On aperçoit, au second plan, la chapelle axiale. |

Chapiteau de la Passion : la Flagellation. |

Chapiteau de la Passion :

La tristesse résignée des apôtres. |

|

Issoire

et la prière des Quarante-Heures (1/3).

Au début du XVIe siècle, avant

même la Contre-Réforme, le culte de l'hostie

se répand en Italie. L'idée première

est d'exalter l'Eucharistie par des prières expiatoires

adressées à Dieu devant le Saint-Sacrement.

Quarante est un nombre symbolique : il y a quarante

heures entre la mort du Christ et sa Résurrection

; quarante jours entre la Résurrection et l'Ascension

; le Christ a passé quarante jours dans le désert ;

les Israélites ont eux-mêmes erré

quarante ans dans le désert, etc.

Tout part de Milan, dans la décennie 1527-1537.

À cette époque, l'armée du roi

de France François Ier guerroie en Italie ; de

plus, les troupes de Charles Quint mettent Rome à

sac en 1527. Pour obtenir la fin des calamités

qui ravagent la péninsule, une nouvelle forme

de piété est introduite dans les églises :

une supplication de quarante heures devant le Saint-Sacrement.

Rapidement, les moines Capucins répandent cette

dévotion dans le pays. Dans la décennie

1550, pour contrer les réjouissances profanes

du carnaval, les disciples de saint Ignace (et futurs

Jésuites) récupèrent le mouvement

et l'associent à une pratique cultuelle tournée

vers la beauté (pour ce qui est de la forme)

et l'expiation des fautes commises pendant le carnaval

(pour ce qui est du fond).

À cette époque, l'art baroque triomphe

; le culte s'épanouit dans les couleurs et les

décors ; les églises sont illuminées

et richement décorées. À Rome,

les Quarante-Heures, introduites par Philippe de Néri

en 1550, deviennent mensuelles. En 1592, Clément

VIII en codifie la pratique ---»»

Suite

2/3

|

|

|

La Résurrection : l'Ange et les Sainte Femmes. |

La Résurrection : les soldats romains dorment au-dessous

de leurs boucliers. Les armures sont celles du XIIe siècle. |

Les Apparitions du Christ.

Un apôtre tient l'Évangile solidement dans ses

mains. |

|

Le déambulatoire et ses chapiteaux romans peints en 1859. |

Les Apparitions du Christ : La Jérusalem céleste. |

Les Apparitions du Christ.

Le Christ avec Pierre.

La Résurrection : les Saintes Femmes. ---»»» |

|

Le déambulatoire nord et ses beaux piliers peints. |

|

|

|

Le chœur et le maître-autel au milieu d'une féerie

de dessins et de couleurs. |

Les arcades du chœur et les chapiteaux romans. |

|

Issoire

et la prière des Quarante-Heures (2/3).

---»»» et les organise de manière

continue : quand les prières s'arrêtent dans

une église, elles commencent dans une autre. Un principe

qui conduira plus tard à l'Adoration perpétuelle.

Pendant le dernier quart du XVIe siècle, par le biais

des Capucins, la pratique des Quarante-Heures passe en France.

Elle s'implante d'abord dans la province de Lyon. C'est à

Annemasse, en territoire de coexistence confessionnelle, que

l'Église prit conscience de l'impact que pouvaient

avoir sur les réformés la ferveur et la pompe

solennelle de ces manifestations. Exalter l'eucharistie lors

de processions spectaculaires (souvent à la tombée

de la nuit) et mettre en scène la beauté sous

toutes ses formes devinrent les impératifs de la nouvelle

dévotion. Il fallait impressionner les réformés

pour les amener à se convertir.

Les Quarante-Heures s'imposèrent comme un élément

essentiel du dispositif de la Contre-Réforme. Le pape

Grégoire XV (1621-1623) les encouragea officiellement

en France. Portée par ce besoin de grandeur et de faste,

les Quarante-Heures expiatoires se transformèrent en

Quarante-Heures triomphalistes.

Revenons à Issoire en 1607. Cette localité avait

été un bastion du protestantisme auvergnat au

XVIe siècle. En 1598, l'Édit de Nantes établit

une liste de villes où le culte réformé

est autorisé et une autre où il est interdit.

À Issoire, le droit d'exercice, âprement discuté,

est finalement interdit en 1604 par le Conseil du Roi. ---»»»

Suite

3/3

|

|

|

Issoire

et la prière des Quarante-Heures (3/3).

---»»»

Les catholiques fêtent leur victoire. Un

moine capucin, le père Barthelemy, établit

la confrérie du Saint-Sacrement dans la ville.

Désormais, le premier dimanche du mois, une procession

parcourra les rues en l'honneur du Saint-Sacrement.

La dévotion allant croissante, cette procession

se transforma en prière des Quarante-Heures.

Dans son article pour la Revue d'histoire de l'Église

de France, l'historien Bernard Dompnier écrit

(en citant Julien Blauf, bourgeois d'Issoire qui rédigea

une chronique à cette époque) : «Pour

la circonstance, l'église d'Issoire fut richement

décorée. Dans le chœur fut édifié

un "magnifique théâtre" entouré

de cierges et surmonté d'un arc triomphal "peint

de diverses couleurs, avec des fleurs artificielles

sy bien peintes qu'on les jugeoit naturelles".

Au-dessus de cette construction couronnée d'arcades

garnies de taffetas rouge et d'étoffe blanche,

furent suspendus un soleil d'or et une colombe blanche.

Par ailleurs, des lampes placées derrière

des "fioles de verre pleines d'eaux, mixtionnées

de diverses couleurs" illuminaient la voûte.»

Par manque de moyens financiers, Issoire ne peut rivaliser

avec la pompe d'Annemasse. Néanmoins, le but

est atteint : théâtraliser les Quarante-Heures

en Auvergne en exaltant l'Eucharistie et, au-delà,

l'Église catholique. Le chroniqueur de l'époque,

Julien Blauf, compare d'ailleurs les années 1577

et 1607 - avec un esprit très partisan : «...

ce qu'on a remarqué en ces quarante heures digne

de mémoire, est que l'année 1577, en feste

de Pentecôte, la guerre, le tonnerre, le blaspheme,

le mépris de Dieu, le Diable avec ses foudres

étoient dans Yssoire, et en l'année 1607,

en même feste de Pentecôte, la paix, les

louanges à Dieu y habitoient, auquel on crioit

Misericorde» (extrait de la chronique citée

par Bernard Dompnier). Notre historien poursuit son

analyse du récit de Blauf : «Quant à

la dévotion suscitée par ce décor,

la prédication, le chant des motets, les processions

des bourgs avoisinant, elle lui semble tout à

fait extraordinaire : les fidèles affluèrent,

criaient "Misericorde à Dieu... avec telle

ardeur et dévotion, larmes et battements de poitrines,

qu'il n'y avoit rien sy endurcy qui ne larmoyât" ;

le peuple, au total, "prenoit tel plaisir qu'yl

ne vouloit sortir de l'église"».

Les Capucins utilisèrent les Quarante-Heures

comme une machine de guerre contre les protestants.

Ils prirent un malin plaisir à les organiser

dans les villes où se tenaient les synodes provinciaux

ou nationaux des réformés. En 1651, ils

envoyèrent même une supplique à

Rome pour que cette pratique se généralise

dans toutes les localités qui abritaient un temple

protestant. Il faut croire que de la splendeur du décor

jaillissait la vérité de la foi car, si

l'on suit les sources, les conversions n'étaient

pas rares. À tel point que les pasteurs interdisaient

souvent à leurs fidèles de s'approcher

des missions et des Quarante-Heures ! Ces rassemblements

de pieux catholiques finirent par provoquer une certaine

crainte chez les protestants. Ainsi, à Grenoble

en 1614, la peur s'empara des réformés

de la ville devant l'affluence aux processions. Ainsi

encore à La Rochelle en 1641, les processions

«en aussi bel ordre que les armées du Dieu

vivant, épouvantaient l'hérétique

et le forçaient à confesser la force et

la grandeur de l'Église romaine.» (Julien

Blauf cité par Bernard Dompnier).

De la sorte, au XVIIe siècle, avec les Quarante-Heures,

l'Église de Rome inaugura une guerre psychologique

au moyen d'une arme pacifique et indestructible : la

conversion des âmes par le spectacle de la beauté.

Les réformés ont-ils eux aussi disposé

d'une arme pacifique pour amener les catholiques vers

la Réforme ? La réponse est positive,

mais elle semble peu traitée par les historiens.

À l'époque où les Capucins prônaient

les spectacles visuels, Luther avait depuis longtemps

mis en avant la musique religieuse. Les offices luthériens

étaient inséparables du chant. Et tout

le monde devait pouvoir chanter. D'où la nécessité

de mélodies entraînantes, simples, faciles

à entonner pour le commun des mortels. Le catholicisme

a créé les messes de Mozart et de Cherubini

(qu'il est difficile de reprendre en chœur) ; le

protestantisme a créé des messes solennelles,

aux accents parfois somptueux (comme la célèbre

messe de Noël de Michael Praetorius (1571-1621)),

mais aux mélodies faciles à chanter et

à retenir. Murées dans leur complexité,

les messes catholiques privilégient le latin

; les messes luthériennes, au contraire, utilisent

la langue du peuple : l'allemand. Le Gesangbuch,

ouvrage conçu par Martin Luther, était

un livre de chants que tout réformé se

devait de posséder. En faisant la promotion du

chant religieux dans la langue vernaculaire, le but

de Luther fut double : «en faire un instrument

de propagation du message réformateur, ainsi

qu'un moyen de participation active des communautés

de fidèles à l'acte liturgique»,

écrit Patrice Veit dans son article sur le Gesangbuch

dans l'ouvrage collectif Produire et vendre des livres

religieux (PUL, 2022).

C'est à partir de 1523 que Martin Luther va se

lancer dans la composition de cantiques en langue allemande.

Avant tout dans un but de propagande. Ces cantiques

se diffuseront sous forme de feuilles volantes vendues

à bas coût. Patrice Veit précise

le phénomène : «Propagés

notamment grâce à un ensemble de personnes

itinérantes, investissant les différents

espaces publics (marchés, places, auberges),

ils contribuent même par leur chant à enclencher

dans certaines villes le processus de passage à

la Réformation.»

Si l'on met de côté ces chants exécutés

en public, on constate quand même une différence

de taille dans les outils de propagande entre les deux

religions : les Quarante-Heures des catholiques se déroulaient

dans les rues ; la musique religieuse des réformés

s'entendait dans les temples. D'où l'avantage

des premiers sur les seconds...

Sources : 1) Un aspect

de la dévotion eucharistique dans la France du

XVIIe siècle : les prières des Quarante-Heures

de Bernard Dompnier, Revue d'histoire de l'Église

de France, tome 67, n°178, 1981 ; 2) Produire

et vendre des livres religieux, Presses Universitaires

de Lyon, 2022, article de Patrice Veit sur le Gesangbuch.

|

|

Chapiteau de la Passion :

Le Portement de croix et la tristesse des apôtres. |

Chapiteau du chœur à feuillages avec un masque. |

Chapiteau du chœur : le Sépulcre. |

|

|

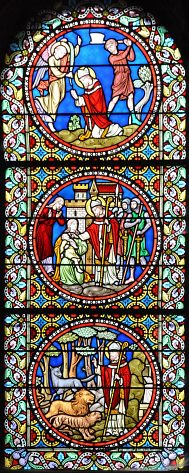

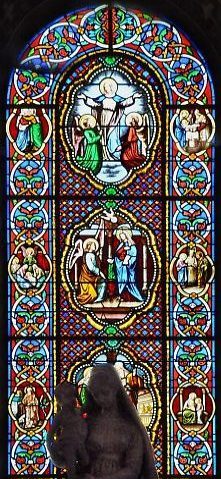

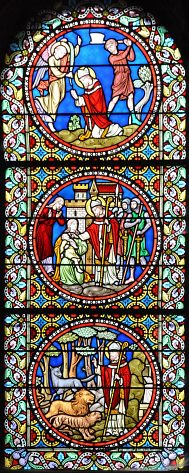

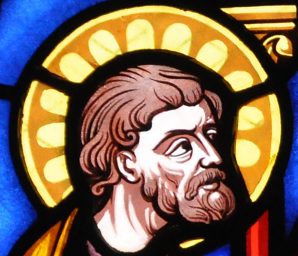

| LES CHAPELLES

RAYONNANTES ET LES VITRAUX DU XIXe SIÈCLE |

|

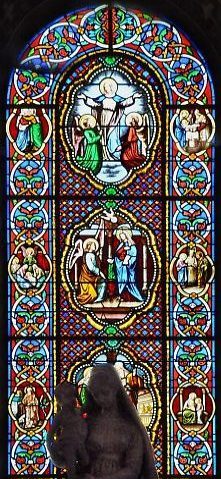

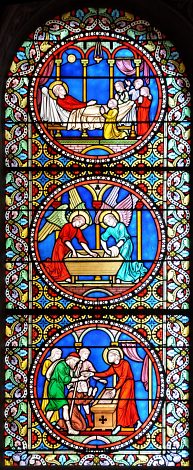

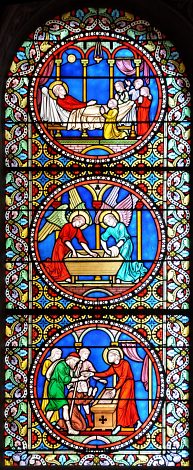

La chapelle axiale est dédiée à la Vierge.

Des cinq chapelles rayonnantes, c'est la seule qui soit voûtée

en berceau.

Son plan est en rectangle et non pas semi-circulaire, comme les quatre

autres.

À DROITE ---»»»

Vitrail de la chapelle axiale (XIXe siècle).

Il représente des scènes de la vie de Marie

(Mariage, Annonciation et Assomption). |

|

|

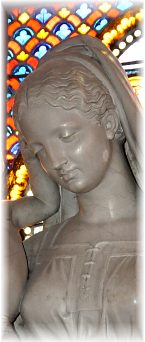

Architecture

du chevet. Les chapelles rayonnantes de l'abbatiale

sont trop exiguës pour laisser une impression durable

sur le visiteur, contrairement au déambulatoire,

voûté d'arêtes, qui est vraiment

somptueux. Sur les cinq chapelles qui meublent le chevet,

quatre ont une voûte en cul-de-four ; seule la

chapelle axiale (ci-contre), dédiée à

la Vierge, possède une voûte en berceau.

De plus, cette chapelle est de forme circulaire et non

pas en hémicycle comme les quatre autres. On

retrouve dans ces étroites chapelles, sur les

colonnettes qui ornent les baies, les motifs des dessins

qui ornent la nef. Comme le reste, ils sont issus du

badigeonnage intégral de l'église par

Dauvergne et Mayoli en 1869.

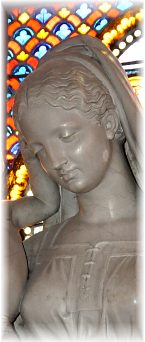

La chapelle axiale abrite une belle Vierge à

l'Enfant du sculpteur lyonnais Garraud (1869). Enfin,

des vitraux du XIXe siècle, très standard

dans leur pastiche du XIIIe, viennent y donner un regain

de couleurs. L'un d'entre eux illustre la vie légendaire

de saint Austremoine avec une scène du saint

faisant l'aumône aux pauvres et une autre du saint

domptant les fauves de la forêt. On retrouve les

thèmes chers aux hagiographes du XIXe siècle

(voir ci-dessous

la polémique à propos du chanoine Godescard.).

Le peintre verrier clermontois Antoine Champrobert a

réalisé les deux vitraux des chapelles

absidiales du transept en 1866 : le Sacré-Cœur

et saint

Paul. Ils sont donnés plus bas.

|

|

|

Statue de la Vierge à l'Enfant dans la chapelle axiale.

Œuvre du Lyonnais Garraud, 1869. |

|

Vitrail du Sacré-Cœur, 1866.

Chapelle du Sacré-Cœur dans le croisillon nord

du transept.

Atelier d'Antoine Champrobert,

peintre verrier clermontois. |

Le Mariage de la Vierge

Extrait du vitrail de la chapelle Saint-Joseph, atelier Mailhot,

1894. |

Saint Antoine et son cochon

Bordure du vitrail de la chapelle axiale, XIXe siècle |

Statue de la Vierge à l'Enfant, détail

Œuvre du Lyonnais Garraud, 1869. |

Vitrail de saint Paul, 1866 (détail).

Atelier d'Antoine Champrobert (Clermont). |

|

Chapelle rayonnante Sainte-Thérèse. |

Scènes de la vie de saint Austremoine.

Atelier Mailhot, 1894. |

|

Saint

Austremoine et l'hagiographie (1/3).

Un flou complet entoure la vie de ce saint auvergnat. Les

documents touristiques s'en tiennent à la version de

Grégoire de Tours.

À savoir : contemporain de l'empereur Dèce (249-251),

Austremoine aurait été envoyé en Gaule

par le pape, avec sept autres missionnaires. Il s'appelait

en fait Stremonius et serait mort en «confesseur»,

c'est-à-dire de mort naturelle. Enterré à

Issoire, sa mémoire est tombée dans un profond

oubli, mais l'invention de ses reliques par saint Gall, au

VIe siècle, le remit à l'honneur. L'article

de Charles Terrasse pour le Congrès archéologique

de France en 1924 indique que l'on conserve encore à

Mozac,

près de Riom, deux fragments du tibia droit de l'apôtre.

Une autre biographie, plus riche à certains égards,

a été rédigée par les hagiographes

du XIXe siècle. Leur récit s'inspire d'une vie

d'Austremoine écrite au VIIe siècle par saint

Préject, l'un de ses successeurs.

Il faut d'abord camper le décor de l'hagiographie au

XIXe siècle. À la fin du XVIIe et tout au long

du XVIIIe, les hagiographes, sous l'influence des Lumières,

s'efforcèrent de rester dans un cadre assez restreint

qui rejetait l'improuvable et l'inventé. Apparurent

ainsi Jean Bolland (1596-1665) en Belgique (qui donna

l'école des Bollandistes) et dom Mabillon (1632-1707)

en France. Ce dernier ne donna pas naissance à une

école, mais il marqua de sa griffe un système

d'analyse très rigoureux. Un peu plus tard, en Angleterre,

Alban Butler, prêtre catholique (1710-1773) rédigea

une vie des saints qui parut en 1745. Ce livre fut traduit

en français (et souvent enrichi) par le chanoine Jean-François

Godescard (1728-1800).

Normand et vivant à Paris, Godescard partageait les

idées de son siècle et connaissait les courants

de pensée qui balayaient la capitale. Son œuvre

est marquée par les idées jansénistes

et l'incrédulité répandue par les philosophes.

Lisons ce que dit un critique, à l'époque, de

son ouvrage sur les Saints de France : «Les fidèles

y trouveront une Critique saine et judicieuse, avec les maximes

d'une piété solide et éclairée.

Le pieux et savant auteur a tiré ce qu'il rapporte

des Monuments les plus authentiques, et il a passé

sous silence les faits merveilleux qui ne sont fondés

que sur une crédulité aveugle et superstitieuse

: il s'est également éloigné d'une critique

sèche ou téméraire.» ---»»»

Suite 2/3 à gauche.

|

|

|

Saint

Austremoine et l'hagiographie (2/3).

---»»» Le chanoine Godescard

était un auteur très connu dans les milieux

catholiques français au XIXe siècle. Toutes

les bonnes familles bourgeoises possédaient, dans leur

bibliothèque, un exemplaire de son ouvrage La Vie

des saints (en dix, douze ou quatorze volumes selon l'édition).

Sous la Restauration, il y eut un sursaut religieux qui se

poursuivit sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire.

Les temps avaient changé. Pour les hagiographes, qui

traînaient derrière eux l'impiété

et les martyrs de la Révolution, cette façon

de traiter l'histoire des saints n'était pas acceptable.

Comment ramener les gens à la vraie foi et les maintenir

dans le droit chemin si l'on occultait le merveilleux ? Un

exemple en fut donné en 1860 lors de la parution, en

souscription, d'un ouvrage des Annales Hagiologiques de la

France : Les Vies de tous les saints de France. Cette

publication de plusieurs tomes (d'où la souscription)

était rédigée sous la direction de Charles

Barthélemy, directeur de ces mêmes Annales. Notons

que, quelques années plus tôt, le révérend

père Giry avait édité un ouvrage semblable,

mais plus court.

Charles Barthélemy, porteur du renouveau catholique,

régla ses comptes avec Godescard et ses précurseurs.

En avant-propos de son copieux ouvrage, dans un style acerbe,

il leur reprocha de s'être fourvoyés dans l'erreur,

la sécheresse de l'analyse, le refus de la vérité

historique en rejetant de leurs récits des actes authentiques.

Dans son texte, Barthélemy cite un prélat qui

attaque violemment Godescard (on se situe visiblement dans

les années 1840) : «Il s'est formé, écrit

ce prélat, au milieu même des grands travaux

d'histoire et d'hagiographie du XVIIe siècle, une école

parasite, qui, croissant à l'ombre et à la table

des maîtres, a entrepris, qu'on nous passe le mot latin,

de digérer, à sa manière, les actes des

Saints, les légendes de l'Église, les titres

du Martyrologue. Dédaigneux et prudents zoïles,

sans fronder en face, sans afficher ni foi, ni irrévérence,

ils ont appliqué sournoisement aux Vies des Saints

leurs étroites conceptions, un système de mutilation,

l'acception des personnes, les timides capitulations, on ne

sait quelle horreur du surnaturel. De là le vide et

la sécheresse de ces biographies monotones, étiolées,

ravalées au niveau le plus vulgaire. Devant ces ombres

décolorées et tristes, le peuple a passé

indifférent, et la lecture de la Vie des Saints a cessé

dans les familles.»

Voilà qui donne l'état d'esprit des hagiographes

du XIXe siècle : c'est la guerre ouverte contre les

principes des Lumières appliqués à la

vie des saints.

Comment Jean-François Godescard présente-t-il

la vie de saint Austremoine ? Dans son étude préliminaire,

Charles Barthélemy nous donne la réponse en

citant son adversaire : «Saint Austremoine, écrit

Godescard, est un de ces sept illustres missionnaires qui

vinrent dans les Gaules, vers le milieu du IIIe siècle.

Il fonda l'Église d'Auvergne, dont il fut le premier

évêque... Le détail des actions de

saint Austremoine nous est entièrement inconnu.

(...)» La dernière phrase est mise en italique

par Barthélemy qui commente : «Nous ne savons

pas si cette façon d'écrire la Vie des Saints

de France est très instructive ; mais, ce que nous

savons très bien - et tout le monde l'avouera avec

nous, - c'est qu'elle n'est nullement édifiante...»

Voilà le grand mot lâché : l'édification

morale ! Sous ce prétexte, les hagiographes du XIXe

siècle vont tout s'autoriser : imaginer, inventer,

affabuler. Ce ne sera plus la vie d'un homme, mais un conte

de fées. Quand la rigueur historique contraint Godescard

à se contenter de cinq lignes, Barthélemy, par

souci d'édification, noircit quinze pages !

Donnons ici quelques aperçus de son «très

riche» récit de la vie de saint Austremoine telle

qu'on peut encore la lire dans l'édition de 1860 de

son ouvrage Les Vies de tous les Saints de France.

Cette vie est tirée de la «biographie»

écrite par saint Préject au VIIe siècle.

Austremoine, arraché au IIIe siècle, est maintenant

un apôtre du Ier siècle. Il fait partie des soixante-douze

disciples envoyés par le Christ dans le monde entier

pour y prêcher l'Évangile. Gatien fut envoyé

à Tours,

Trophime à Arles, Paul à Narbonne, Saturnin

à Toulouse, Martial à Limoges. Et c'est à

Austremoine que revint le gouvernement de l'Auvergne. Auparavant,

celui-ci avait pris part, avec les apôtres, à

la sainte Cène. ---»»»

Suite 3/3.

|

|

Austremoine apaise les bêtes sauvages.

Vitrail de la vie légendaire de saint Austremoine

Atelier Mailhot, 1894. |

Austremoine secourt les pauvres.

Vitrail de la vie légendaire de saint Austremoine

Atelier Mailhot, 1894. |

|

La Décapitation de saint Austremoine.

Vitrail de la vie de saint Austremoine, atelier Mailhot, 1894. |

Joseph dans le Mariage de la Vierge, atelier Mailhot, 1894.

Vitrail de la Vie de Joseph dans la chapelle Saint-Joseph. |

|

|

Saint

Austremoine et l'hagiographie (3/3).

---»»»

«Et aussi, poursuit Barthélemy, le saint jour

de la Pentecôte, il reçut, avec les autres disciples,

l'Esprit-Saint dont

l'onction profonde lui enseigna toutes choses et le forma

en toute science et doctrine, l'établissant solidement

dans la foi et le confirmant en toute patience et vérité,

- lui accordant les présents abondants des grâces,

l'illustrant de sa salutaire munificence et l'enrichissant

de la merveilleuse puissance des miracles.» Barthélemy

est un maître dans l'art d'édifier...

Accompagné de Nectaire, Ursin et Mamet, Austremoine

«pénétra avec intrépidité

sur le sol de l'Auvergne.» Là, il prêcha

contre les démons et leurs nombreux sanctuaires. Puis

il arriva à Clermont, capitale de la région.

«Le bruit de la prédication d'Austremoine ébranla

aussitôt toute la contrée. (...) il prêchait

aux incrédules la gloire de la vie céleste.»

Résumons ce prêche selon notre hagiographe :

si vous croyez, vous serez sauvé ; sinon vous serez

condamné et subirez de «terribles châtiments».

L'intolérance de ce discours, encore jamais entendu

dans le monde romain, ne cesse pas d'étonner. Il faut

croire qu'aucun lecteur du XIXe ne cillait devant cette prose.

Évidemment, Barthélemy ne saurait passer les

miracles sous silence : «Par son glorieux commandement,

les démons étaient chassés des corps

qu'ils obsédaient, et ceux que fatiguaient les souffrances

de la maladie se félicitaient d'obtenir aussitôt,

- grâce à la salutaire prière d'Austremoine,

- la guérison qu'ils souhaitaient. La vue était

rendue aux aveugles ; à ceux qui souffraient de la

faim de toutes choses, étaient accordées les

joies d'un abondant soulagement ; aux riches se révélaient

les exemples de la libéralité, - par la vue

des très riches aumônes d'Austremoine ; aux pauvres,

Austremoine montrait les droits de la patience que glorifie

l'enseignement de l'Évangile et que Dieu a enrichie

de ses dons ; - en un mot, l'homme du Seigneur se faisait

tout à tous pour les gagner tous.»

Ensuite, Barthélemy nous offre un résumé

décoiffant des qualités du saint : «(...)

c'était un éminent docteur, un partisan assidu

de la justice, un amateur de la vérité ; un

flambeau de sainteté, un vaillant orateur, un magnifique

fondateur d'églises ; fondé dans l'humilité,

il était d'une patience exemplaire, d'une libéralité

immense, miroir de chasteté et paré de tout

ce qui peut honorer un homme.»

Enfin, après avoir gouverné le pontificat de

la ville de Clermont pendant trente-six ans, Austremoine décida

d'abandonner entièrement les affaires terrestres. Il

nomma Urbicus pour lui succéder. Le rédacteur

continue : «(...) il se rendit dans une solitude, objet

de ses désirs, située au midi de Clermont ;

et il y construisit un Monastère à l'endroit

qu'on appelle Yciodorus (Issoire) afin d'y vaquer d'autant

plus librement au service du Seigneur, qu'il était

plus éloigné de l'agitation des hommes.»

En poursuivant son récit, Barthélemy fait bien

sûr sienne l'histoire de la décapitation d'Austremoine.

Dans un premier temps, le saint obtient la conversion au christianisme

du fils du «Prince des Juifs». Celui-ci, furieux,

jette son fils dans un puits, puis se venge de l'apôtre

: il est flagellé par ses gens, décapité

et jeté dans le même puits. Pour finir - édification

oblige -, les miracles se multiplient : l'âme d'Austremoine

paraît portée aux cieux sous la forme d'une colombe

; une source d'eau claire jaillit là où son

sang a maculé le sol ; quant à l'eau du puits,

elle est source de prodiges : tous les malades qui en boivent

sont guéris de leurs maux.

Au XIXe siècle, ce genre de récit, que l'on

qualifiera sans peine de mythologique, trouvait encore des

lecteurs passionnés.

Devant tant d'affabulations (heureusement rejetées

depuis longtemps par les paroisses quand elles rédigent

un livret sur leur église), on se rassurera par l'aveu

que fait Charles Barthélemy lui-même dans son

étude sur Godescard au début de l'édition

de 1860. En cherchant des souscripteurs pour ses Annales,

il rapporte avoir reçu des réponses comme :

«Ayant déjà Godescard, je ne puis m'abonner

à votre nouvelle Vie des Saints, etc.».

Il ne cache pas qu'il en a été mortifié.

Sources : 1) Les Vies de tous

les Saints de France, Annales de la France, sous la direction

de Charles Barthélemy, Tome Ier, 1860 ; 2) L'abbatiale

Saint-Austremoine éditée par la Paroisse,

2004.

|

|

|

|

Panneau illustrant la vie d'un saint, XIXe siècle.

(Aucune information n'a été trouvée

sur ce vitrail) |

«««---

À GAUCHE

Sainte Véronique essuie la face de Jésus.

Huile sur toile, époque indéterminée

(copie?) |

|

L'orgue de tribune est l'œuvre du facteur Callinet

(1870). |

«««---

À GAUCHE

Le chœur vu depuis le milieu de l'allée

centrale.

En haut de l'image, on a l'impression que les restaurateurs

du XIXe siècle ont peint de fausses arcades

sur le mur

ouest de la coupole, mais ce sont bien des vraies

! |

|

|

|

Vitrail à scènes historiées, XIXe siècle.

Aucune information n'a pu être trouvée

sur ces panneaux qui illustrent

visiblement la vie d'un saint.

Est-ce un compagnon de saint Austremoine? |

La crosse de l'abbé et son armoirie

sur le balcon du grand orgue. |

|

| LA PEINTURE DU

JUGEMENT DERNIER (XVe SIÈCLE) |

|

Peinture du Jugement dernier, XVe siècle, dans l'ancienne chapelle

des catéchismes. |

Le Jugement dernier : les damnés sont engloutis dans la gueule

du Léviathan.

XVe siècle, auteur anonyme. |

Les élus louent le Christ à l'heure du Jugement

(XVe siècle). |

|

Le

Jugement dernier, XVe siècle.

C'est une peinture murale du XVe siècle

à ne surtout pas rater si vous passez à

Issoire et qui se trouve dans l'ancienne chapelle des

catéchismes (qui héberge la boutique).

Elle permet d'admirer l'imagination d'un artiste de

cette époque. En haut, le Christ (ci-contre à

droite) se tient assis entre la Vierge et saint Jean-Baptiste.

Il est adoré par des élus (ci-contre à

gauche). Au-dessous, c'est la fin du monde. Les tombeaux

s'ouvrent et les ressuscités en sortent. L'archange

saint Michel repousse un démon qui voulait s'approcher

d'un groupe de justes réunis en adoration. Quant

au monde infernal, sa description est terrible. Le Léviathan,

qui symbolise l'entrée des enfers, engloutit

les âmes nues, impuissantes à résister

au flot qui les submerge. Des damnés purgent

déjà leur peine sur une roue où

ils sont rôtis.

|

|

Le Christ-Juge (XVe siècle). |

|

Le Jugement dernier : saint Michel terrasse un démon.

Peinture du XVe siècle, détail. |

|

|

|

|

|

|

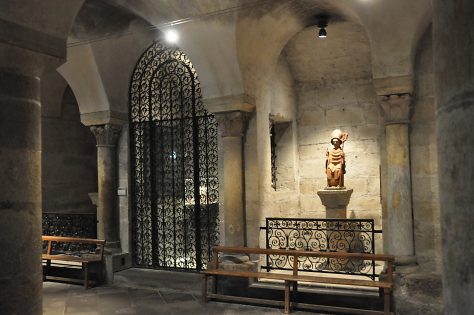

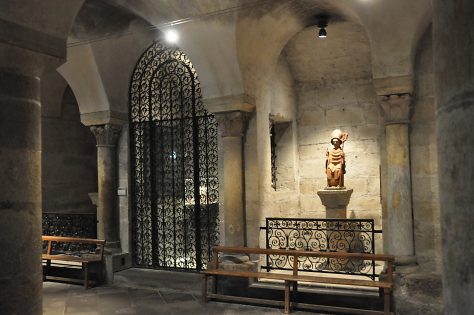

Vue d'ensemble de la crypte du XIIe siècle. |

Plan de la crypte |

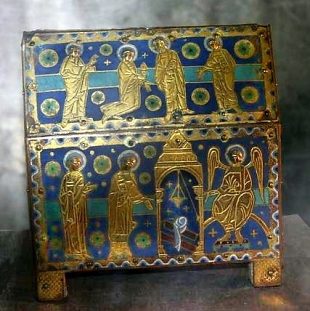

«««---

À GAUCHE

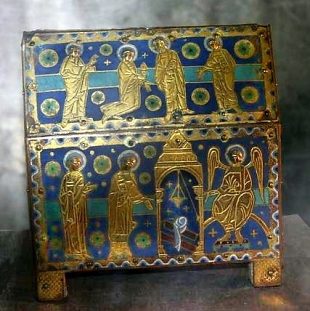

La châsse de saint Austremoine (XIIIe siècle).

En bas, la scène illustre la visite des Saintes

Femmes au Tombeau

En haut, l'Apparition du Christ à Marie-Madeleine. |

|

|

|

La

crypte de l'abbatiale est assez vaste. Son

plan correspond à celui de l'abside de l'église

(voir plan ci-contre). Quatre colonnes centrales sans

chapiteau délimitent un petit sanctuaire, tandis

que huit colonnes, toujours sans chapiteau, dessinent

le déambulatoire. Un point distingue la crypte

de celles des autres églises romanes importantes

de la région : son déambulatoire

reçoit vingt-deux colonnes (avec chapiteaux)

sur le mur extérieur (voir photo

plus bas). La crypte possède cinq chapelles rayonnantes

voûtées en berceau. Deux d'entre elles

finissent en cul-de-four.

Enfin, on peut trouver, dans cet environnement rempli

d'histoire, des marques de tâcheron sur les pierres

du chevet ou sur les piliers. Par bonheur, les décorateurs

du XIXe siècle n'ont pas touché à

cet endroit. On peut donc admirer une architecture intacte.

Enfin, on n'oubliera pas de jeter un œil aux chapiteaux

romans à feuillage qui scandent le pourtour du

déambulatoire et dont certains sont reproduits

ici.

Une petite châsse du XIIIe siècle est exposée

derrière une grille. Elle a été

achetée au XIXe par l'abbé Daguillon,

curé de l'église, pour abriter les reliques

de saint Austremoine. Elle est couverte d'émaux

champlevés de Limoges illustrant la visite des

Saintes Femmes au tombeau et le Noli me tangere

du Christ à Marie-Madeleine.

Source : Brochure de la

paroisse.

|

|

|

Vue de la crypte avec la statue en bois d'un évêque. |

Vitrail de la crypte |

Statue d'un évêque bénissant (XVe ou XVIe

siècle). |

|

|

|

CHAPITEAUX

ROMANS

DE LA CRYPTE |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le déambulatoire de la crypte.

Vingt-deux colonnes ornent son mur extérieur.

On en aperçoit deux dans la partie droite de la photo. |

|

L'autel de la crypte et la statue d'Henri Charlier. |

Notre-Dame du Précieux Sang, détail.

Œuvre d'Henri Charlier, XXe siècle. |

Une absidiole de la crypte voûtée en berceau

avec sa fenêtre romane. |

La nef et l'orgue de tribune vus depuis la croisée du transept. |

Documentation : «L'abbatiale Saint-Austremoine»,

brochure réalisée par la Paroisse Saint-Austremoine

(Éditions Gaud)

+ Congrès archéologique de France tenu à Clermont-Ferrand

en 1924, article sur l'abbatiale d'Issoire par Charles Terrasse

+ «Les Vies de tous les saints de France» sous la direction

de Ch. Barthélemy, Versailles 1860

+ «Auvergne romane» du chanoine Bernard Craplet, éditions

du Zodiaque, collection La nuit des temps, 4e édition de 1972

+ «Produire et vendre des livres religieux» sous la direction

de Philippe Martin, Presses Universitaires de Lyon, 2022. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|