|

|

|

|

La construction de l'hôpital Saint-Jacques

de Besançon commence en 1686. À partir de 1709, pour

lutter contre la dépravation morale possible des jeunes filles,

conséquence de l'arrivée des étrangers (les

Français de Louis XIV!), on adjoignit un couvent, mitoyen

de l'hôpital, qui prit le nom de couvent du Refuge. On y interna

les «pénitentes» volontairement ou pas, dont

les filles publiques. En 1739, celui-ci s'enrichit d'une chapelle

baroque bâtie par l'architecte comtois Nicolas Nicole.

Surmontée d'un très beau dôme en tuiles vernissées,

elle possède une façade en courbe rentrante.

À la Révolution, la communauté du Refuge est

dissoute. Les bâtiments deviennent prison, puis hôpital

militaire. Quant à la chapelle, elle sert d'entrepôt

à grains et à fourrage. Elle est ensuite affectée

au culte protestant de 1796 à 1802, puis, avec le Concordat,

rendue au culte catholique en tant que dépendance de l'hôpital.

En 1863, la chapelle Notre-Dame du Refuge flt l'objet d'une première

restauration. On y installa les faux marbres de Baldauf et l'on

peignit la coupole. La restauration extérieure intervient

en 1985 et une ultime restauration intérieure en 1992-1993.

Disons ici que cette chapelle baroque est absolument somptueuse

et constitue un must de toute visite à Besançon.

Elle possède deux chapelles adjacentes (chapelle des religieuses

et chapelle des pensionnaires) où l'on peut aussi entrer.

|

|

Le chœur de la chapelle Notre-Dame du Refuge et son somptueux

décor baroque (XVIIIe siècle) |

La chapelle Notre-Dame du Refuge vue depuis le fort Chaudanne |

Le haut de la façade rentrante et le dôme |

Les tuiles vernissées polychromes

du dôme de la chapelle |

|

La façade de la chapelle a fait l'objet d'une restauration en 1985. |

L'inscription latine du fronton de la grille principale

de l'hôpital Saint-Jacques signifie :

«C'est à toi qu'est abandonné le pauvre.

Tu seras le soutien de l'orphelin.» |

|

L'hôpital

Saint-Jacques. Dès le XIIe siècle,

les établissements hospitaliers et les asiles se sont

multipliés à Besançon, toujours créés

et gérés par l'Église. Au fil des ans,

les établissements se regroupent ou ferment. En 1571,

un traité rétablit l'hôpital Saint-Jacques

pour les malades et les indigents. Il sera géré

par la municipalité jusqu'en 1666, puis pris en charge

par un directoire. À sa demande, l'Hôtel-Dieu

de Beaune envoie des sœurs de l'Ordre de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

pour créer une communauté d'hospitalières.

Dès 1671, celles-ci vont desservir l'hôpital

qui sera désormais leur maison mère.

Les locaux étant jugés trop étroits,

la municipalité, en septembre 1671, autorise le directoire

à acheter des terrains pour construire un hôpital

plus important. Avec les conquêtes de Louis XIV, Besançon,

jusque-là espagnole, devient française, mais

le projet est maintenu : Louvois l'approuve en 1682 et le

Roi soleil, qui vient dans la cité en 1683, offre mille

écus à l'archevêque pour sa construction.

Le nouveau bâtiment sort de terre en 1688. Une fois

terminé, jugé moderne et fonctionnel, les Bisontins

vont jusqu'à dire que, dans leur ville, ce sont les

miséreux les mieux logés ! Au cours de son histoire,

deux religieuses se distinguèrent par leur dévouement

et leur courage : sœur Marthe (1749-1824) et sœur

Marcelle Baverez, résistante morte à Ravensbrück

en 1944. Enfin vint le temps de la chapelle. On construit

d'abord le couvent du Refuge, mitoyen de l'hôpital (début

du XVIIIe siècle) pour les «pécheresses»,

puis la chapelle en 1739. En 2009, écrivent les sources,

l'hôpital, remplacé par un autre plus fonctionnel,

est abandonné peu à peu. Et les bâtiments

excitent les convoitises...

Source : «Besançon de A à Z»

d'Évelyne Toillon, éditions Alan Sutton, article

«Saint-Jacques».

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La magnifique grille de l'hôpital Saint-Jacques

est due au ferronnier Nicolas Chapuis.

Elle lui vaudra d'être fait citoyen de Besançon en 1703.

|

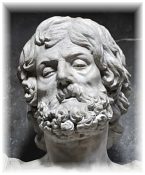

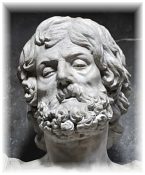

Statue de saint Jean l'Évangéliste avec

son aigle

Œuvre de Michel Devoges (1762) |

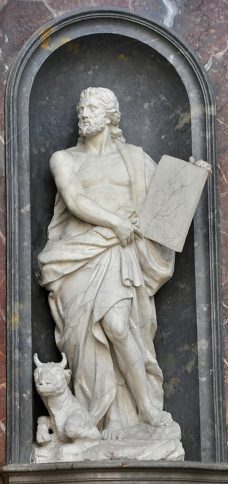

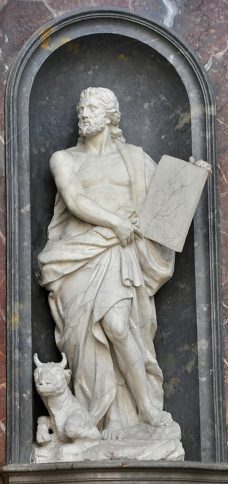

Statue de saint Luc présentant son dessin

de la Vierge et de l'Enfant

Œuvre de Michel Devoges (1762) |

|

Les Fonts baptismaux |

«La Conversion de saint Augustin»

Nicolas-René Jollain (1732-1804) |

|

L'élévation de la chapelle avec l'autel latéral droit |

Le pélican nourrit ses petits

(Soubassement du maître-autel) |

Le lion qui accompagne saint Marc

Œuvre de Michel Devoges (1762) |

|

La coupole baroque de la chapelle Notre-Dame culmine à 26 mètres

de hauteur.

La Vierge y est représentée en son Assomption. Elle

est entourée de quatre anges musiciens ou porteurs de fleurs.

La coupole est l'œuvre des peintres bisontins A. Gardet et A.

Vermeillet. |

La chaire à prêcher |

L'autel latéral gauche |

|

|

|

|

La Vierge en son Assomption au centre de la coupole |

«L'intercession à la Vierge», tableau du chœur

Nicolas-René Jollain (1732-1804) |

Lecture du tableau

Madame de Ranfaing, fondatrice de la Congrégation Notre-Dame

du Refuge de Nancy,

accompagnée de ses deux filles, confie à la Vierge

et au Père Céleste les jeunes filles

qu'elle accueille dans son monastère et que l'on voit

dans l'ombre, en bas en droite. |

|

Autel latéral droit et statues de saint Marc et saint Jean par

Michel Devosges (1762) |

Le maître-autel est en bois doré

Œuvre de l'atelier lorrain de Jean Gerdolle (1773) |

Statue de saint Marc et son lion

Œuvre de Michel Devosges (1762) |

«La Conversion de saint Ignace de Loyola»

de Nicolas-René Jollain (1732-1804) |

|

La coupole de la chapelle peinte par Gardet et Vermeillet (1863) |

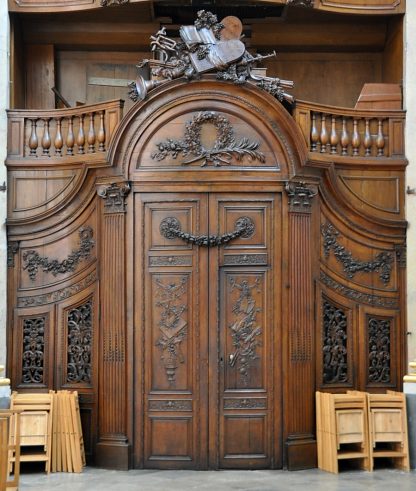

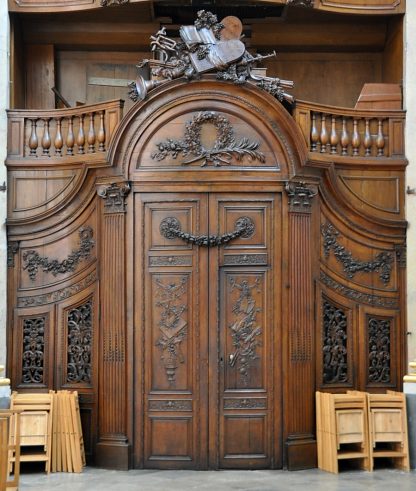

La porte de la chapelle et l'orgue de 1899 |

La porte d'entrée de la chapelle avec ses boiseries

Elle est datée de la fin du XVIIIe siècle, mais sans

certitude.

Son bois sculpté représente les instruments de la liturgie. |

La porte de gauche, en bois

sculpté, représente les instruments

de la liturgie. |

Sculpture en bois à thème floral sur le buffet de l'orgue |

Le sommet de la porte d'entrée est surmonté d'une riche

sculpture en bois

symbolisant l'Ancien et le Nouveau Testament |

La chapelle des religieuses |

La chapelle des pensionnaires |

|

Sculpture en bois d'une lyre

sur une tourelle de l'orgue

Le buffet d'orgue est de Burgart, ébéniste |

À DROITE ---»»»

Le chœur de la chapelle donne accès

aux chapelles adjacentes |

|

|

Le retable et les statues de saint Jacques et sainte Marthe

Chapelle des pensionnaires |

Statue de saint Jacques le Majeur

Chapelle des pensionnaires |

|

Statue de sainte Marthe (auteur non précisé)

Chapelle des pensionnaires |

|

Sainte

Marthe et la tarasque. Dans les légendes

provençales, Marie-Madeleine, Marthe et

Lazare, tous trois de Béthanie en Judée,

partent, après l'Ascension, en bateau pour

Marseille. Sur les bords du Rhône, rapporte

la Légende dorée de Jacques

de Voragine, un dragon fluvial, né du Léviathan

et de l'onagre, submergeait tous les bateaux et

tuait tous les passagers. Ce monstre était

«mi-animal, mi-poisson, plus gros qu'un

bœuf, plus long qu'un cheval, avec des dents

aiguës comme des cornes, et de grandes ailes

aux deux côtés du corps.» Marthe

alla le trouver et lui jeta de l'eau bénite.

«Aussitôt le monstre, vaincu, se rangea

comme un mouton près de la sainte, qui

lui passa sa ceinture autour du cou et le conduisit

au village voisin, où aussitôt le

peuple le tua à coups de pierre et de lances.»

Les habitants appelaient ce monstre la tarasque.

En souvenir, le lieu prit le nom de Tarascon.

(Citations extraites de la Légende dorée,

éditions Diane de Selliers, traduction

de Teodor de Wyzewa.) ---»»»

|

|

|

|

---»»»

Au-delà de la fantasmagorie du conte, ce qui

doit intéresser l'amateur d'art, c'est ce que

les artistes font de ces récits imaginaires.

Et, ici, il faut bien reconnaître que la statue

de sainte Marthe aspergeant la tarasque d'eau bénite

est vraiment magnifique. Le document fourni au visiteur

ne dit pas si cette statue, comme celle de saint Jacques

le Majeur qui l'accompagne, sont de Michel Devosges.

Voir la statue de sainte

Marthe par le maître de Chaource à

l'église Sainte-Madeleine

à Troyes ainsi que les vitraux Renaissance de

la vie

de sainte Madeleine (qui illustrent le voyage de

Marie, Marthe et Lazare à Marseille) à

la même église.

|

|

|

Statue de saint Jacques, détail

Chapelle des pensionnaires |

Statue de sainte Marthe

Détail : Marthe asperge la tarasque d'eau bénite.

Chapelle des pensionnaires |

La tarasque foulée aux pieds par sainte Marthe

et aspergée d'eau bénite

Chapelle des pensionnaires |

|

L'orgue et les statues de saint Jean et saint Luc de Michel Desvoges

(1762)

Chapelle Notre-Dame du Refuge |

«L'apparition du Sacré Cœur à sainte Marie-Marguerite

Alacoque»

Chapelle des pensionnaires |

Documentation : Livret de visite de la chapelle

Notre-Dame + article «Saint-Jacques» dans «Besançon

de A à Z» d'Évelyne Toillon, éditions Alan

Sutton, ISBN 2-84910-976-2

+ «Le Vieux Besançon Religieux» du chanoine Antoine

Monnot, Imprimerie de l'Est, 1956 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|