|

|||||

|

|||||

| PATRIMOINE Châteaux, palais, Églises, monuments |

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

| Contact |

|||||

|

Page créée en 2011

|

|||||

|

|

L'abbaye-aux-Dames à Caen se compose

de deux parties : l'église de la Trinité et les bâtiments

conventuels. |

||||||||||||

La façade occidentale de l'église de la Trinité date du XIXe siècle. A noter, tout en haut des tours, la présence d'une balustrade et de gargouilles (non visibles) ajoutés sous Louis XIV pour cacher l'inachèvement des tours. |

Cette image des bâtiments conventuels (la cour du cloître) vus depuis le parc Michel d'Ornano est traditionnelle à Caen. |

||||||||||||

|

|||||||||||||

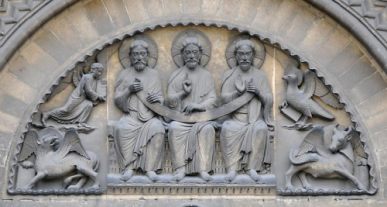

Le tympan du fronton a été sculpté au XIXe siècle. La plus grande partie de la façade ouest est issue des travaux de restauration menés par Ruprich-Robert au XIXe siècle. |

La cour d'honneur de l'abbaye-aux-Dames. Le Conseil Régional de Basse-Normandie occupe les bâtiments conventuels depuis 1986. |

||||||||||||

|

|||||||||||||

Vue de la nef de l'église de la Trinité. On voit que les élévations de gauche et de droite se composent de deux niveaux : grandes arcades en plein cintre surmontées d'une rangée d'arcatures aveugles (rangée souvent assimilée à un niveau à part entière). L'étage supérieur est percé de fenêtres hautes inondant la nef de lumière. |

La chaire à prêcher de la Trinité. |

Ci-dessus, le chœur avec, au premier plan, le tombeau de la reine Mathilde. Les os de la tombe correspondent à une femme d'une taille de 1,50m. L'analyse au carbone 14 a confirmé qu'ils étaient bien du XIIe siècle. A gauche, en haut : la chaire à prêcher de la Trinité. L'abat-voix bénéficie d'une belle sculpture en bois. A gauche, un exemple de chapiteaux - assez simples - des colonnes de la nef. |

|||||||||||

|

|||||||||||||

Contrairement à celles de la nef, les colonnes du chœur sont dotées de magnifiques chapiteaux, vraisemblablement sculptés au XIIe siècle. Leur décor est lié au bestiaire de l'Orient. On voit au-dessus un «éléphant» ciselé par un sculpteur sur pierre qui n'avait jamais dû voir d'éléphant. |

Autre chapiteau sur une colonne du chœur. On y trouve des animaux exotiques ou fantastiques. |

||||||||||||

|

|||||||||||||

La fresque qui décore la voûte en cul-de-four date du début du XVIIIe siècle. Elle représente l'Assomption. «««--- À GAUCHE Une vue célèbre de l'église de la Trinité : le chœur illuminé. Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan. |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

La nef vue depuis le chœur. Les deux niveaux d'élévations (avec le «niveau» médian d'arcatures aveugles) est bien visible. Comme bien souvent dans l'art roman, on remarquera l'absence totale de chapelles latérales. |

Elévations du transept nord. |

||||||||||||

La crypte «Saint-Nicolas-sous-terre» de la Trinité. |

Un exemple de chapiteau roman de la crypte. |

||||||||||||

|

|||||||||||||

|

Documentation : «Caen» de Xavier Barra i Altet, Editions Jean-Paul Gisserot et «L'Abbaye-aux-Dames à Caen» de Maylis Baylé, Editions Gaud. |