|

|

Dans le quartier d'Angers où se

dresse l'église Saint-Joseph, ce n'est encore au XVIIIe siècle

que la campagne. On est là à l'extérieur des

remparts de la ville. S'y trouve une ferme que l'on appelle la Rossignolerie.

En 1745, le Clergé l'achète pour en faire une maison

de retraite pour les prêtres. La rigueur du règlement

fait échouer l'entreprise. En 1773, les frères des

écoles chrétiennes l'acquièrent et y transfèrent

leur école. Élèves et étudiants contribuent

alors à l'animation du quartier. En 1780, la chapelle de

l'école est construite, dédiée à Saint-Joseph.

La Révolution met tout en sommeil. Avec le Concordat, les

paroisses du diocèse sont redessinées. Celle de Saint-Joseph

est créée : la chapelle devient église. La

ville s'étend : rue après rue, le quartier s'ébauche

et s'étoffe. En 1835, le jeune curé de la paroisse,

Jacques Lasne, veut construire une nouvelle église. Il achète

un terrain non loin de là. L'édifice sera bâti

de 1846 à 1851 en style néogothique, puis cédé

à la ville en 1854, en remboursement de dettes. En 1877,

les clochers et leurs flèches sont ajoutés ainsi que

l'ornementation de la façade. Vers 1890, c'est au tour de

la verrière, un ensemble très coloré

consacré à la vie de saint Joseph et créé

par l'atelier angevin Megnen-Clamens-Bordereau. Enfin, en

1958, les flèches, menaçantes pour la solidité

de l'ensemble, sont arasées ; les tours sont consolidées.

|

|

Vue d'ensemble de la nef néogothique de l'église Saint-Joseph.

|

|

Architecture.

L'église Saint-Joseph est construite en 1845 et 1851

par l'architecte Jacques-Louis François-Villiers. La

façade est due à l'architecte Auguste Beignet

et l'entrepreneur Vallée. Les ornementations (statues

et bas-relief) que nous pouvons en voir ne sont malheureusement

qu'une petite partie des ornementations d'origine. Les travaux

et les ravalements successifs l'ont cruellement dépouillée.

La longueur totale de l'église fait 55 mètres

; sa largeur, 13 mètres. La hauteur à la croisée

du transept atteint 23 mètres. Le caractère

très bombé des voûtes d'ogive les classe

en gothique angevin Plantagenêt. En 1897, les

voûtes se lézardent. Elles

|

sont alors consolidées

en même temps que les tours.

Le style néogothique de Saint-Joseph est très

classique. Sur chaque élévation de la nef, des

piliers multicolonnes assez saillants viennent buter sur des

chapiteaux à thème floral, là où

naissent les arcs de la voûte. On remarquera la présence

d'une frise horizontale, sous la verrière, pour couper

l'élévation en deux parties. Dans le bas, à

droite et à gauche, une rangée de boiseries

surmontée d'un crénelage donne un heureux aspect

de berceau à la nef.

|

|

La façade néogothique de Saint-Joseph. |

Statue de saint Joseph

devant la rose de la façade. |

Statue symbolisant la Synagogue.

Elle tient les tables de la Loi et regarde vers le bas.

En face d'elle, et non reproduite, ici se tient l'Église,

couronnée, qui regarde devant elle...

|

|

À l'origine, les tours étaient

surmontées chacune d'une flèche. Mais le poids

excessif menaçait la solidité de l'ensemble.

Vers 1897, on consolida la structure. En 1958, les tours seront

arasées et reliées par une galerie de béton

ajourée.

|

|

Le portail de la façade néogothique.

Il a été achevé en 1874. |

Tympan et frise du portail central.

Le tympan représente une halte pendant la fuite en Égypte. |

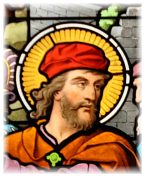

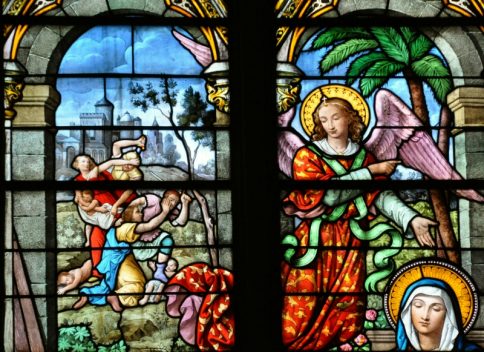

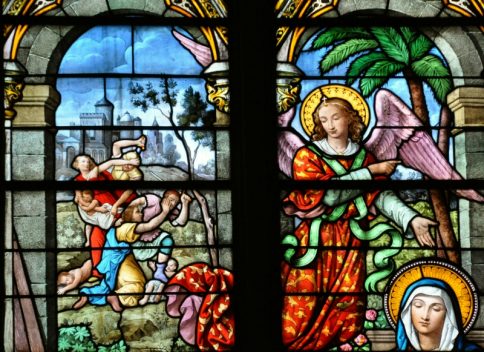

Vitrail de l'abside : «Le Songe de Joseph» (détail

de la moitié supérieure).

On remarquera, sur la gauche, une scène symbolisant le

massacre des Saints Innocents.

Voir le vitrail entier plus

bas.

Tympan d'une porte latérale : La Sainte famille ---»»» |

|

|

Le maître-autel et la nef vus depuis le chœur. |

Confessionnal néogothique dans le transept. |

Chemin de Croix

«Sainte Véronique essuie le visage de Jésus». |

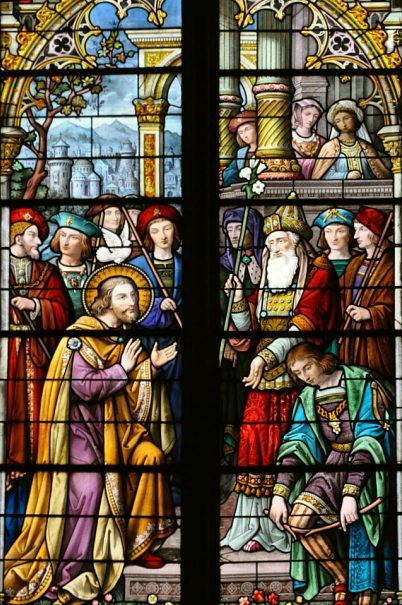

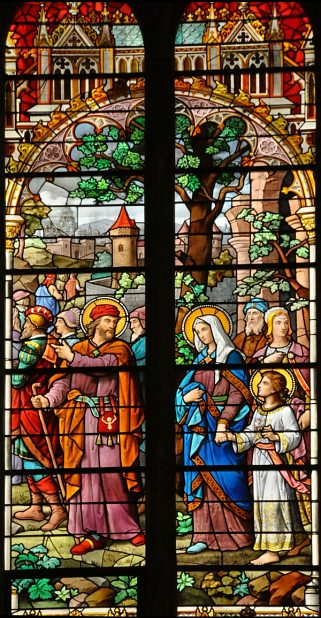

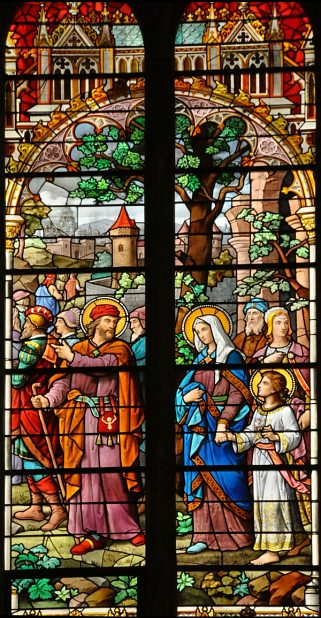

Vitrail de Jean Clamens, 1894.

Au-delà du magnifique décor de châteaux

forts et de costumes médiévaux qui fait de ce

vitrail-tableau une vraie splendeur, il est difficile d'y reconnaître

un épisode du Nouveau Testament. On optera pour «le

Retour du Temple», lieu où Jésus a impressionné

tous les docteurs de la Loi, en

laissant ses parents dans la plus grande inquiétude pendant

trois jours.

***

Cliquez sur le vitrail pour l'afficher en gros plan. |

|

Chapiteaux néogothiques à thème floral

dans la croisée du transept. |

|

«Une

saloperie moderne».

De passage à Angers

en 1835, Prosper Mérimée, qui a remplacé

Ludovic Vitet au poste d'inspecteur général

de la Commission des Monuments historiques, quitte la

ville avec la volonté de sauver ce qui reste

de la Collégiale

Saint-Martin, un vestige carolingien de grande valeur

détenu par un marchand de bois. L'idéal

serait que la municipalité la rachète,

mais les fonds manquent. Le maire suggérait bien

de vendre les ruines de l'église de l'ancienne

abbaye Toussaint (actuelle galerie

David d'Angers) qui sert de musée lapidaire

à la ville, mais Mérimée a toujours

refusé compte tenu de la valeur historique de

ce dernier monument.

En mai 1847, de retour à Angers,

Mérimée constate qu'une certaine église

Saint-Joseph est en construction... D'où vient

le financement ? Dans son historique de l'église,

le site Internet du diocèse d'Angers rapporte

qu'il faut y voir l'action d'un curé dynamique,

Jacques Lasne, nommé en 1835 à la cure

de Saint-Joseph. À cette époque, ce n'est

qu'une chapelle dans un lycée impérial,

mais Lasne veut du neuf et du grand ! Et son projet

va aboutir grâce à des subventions diverses

et l'aide des paroissiens. Mérimée, qui

a compris que les subventions (tout ou partie?) venaient

de la mairie, écrit tout son courroux à

Ludovic Vitet, président de la Commission : «(...)

Ce qu'il y a de déplorable, c'est qu'on est train

de bâtir près de St-Martin une église

nouvelle, assez mal située et encore plus mal

construite. Si nous eussions été prévenus

à temps, nous aurions pu obtenir que l'on achetât

la ruine carlovingienne au lieu de faire quelque saloperie

moderne. (...)»

En 2012, la «saloperie moderne», que le

romancier n'a vue qu'en construction, avance tout doucement

vers ses deux siècles d'existence... Même

si la verrière de Jean Clamens est magnifique,

il faut reconnaître que les travaux de consolidation

indispensables engagés en 1897 et en 1958 donnent

quelque poids à la critique acerbe de Mérimée.

Source : La Naissance

des Monuments historiques, la correspondance de Prosper

Mérimée avec Ludovic Vitet (1840-1848),

édité par le Ministère de l'Éducation

nationale, comité des travaux historiques et

scientifiques.

|

|

Confessionnaux néogothiques dans la nef. |

Chemin de Croix, station IV

«Jésus rencontre sa mère». |

|

|

Le sanctuaire.

L'abside est partagée en cinq fuseaux séparés

par des colonnettes très saillantes. |

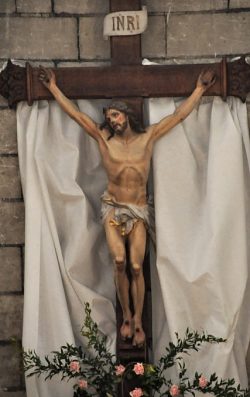

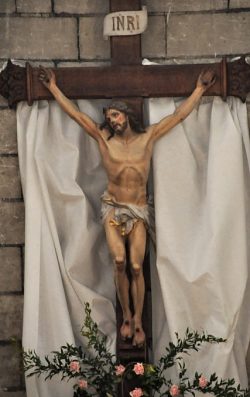

Christ en croix dans le chœur. |

Transept droit

La sculpture funéraire du curé Jacques Lasne (1795-1877).

Le chœur et le transept droit. ---»»» |

|

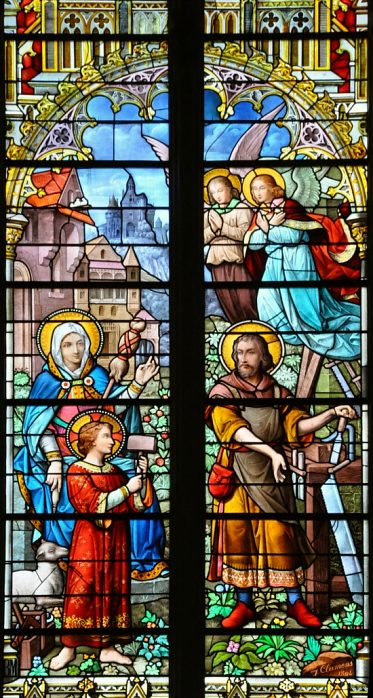

Vitrail dans l'abside

« Le Songe de Joseph».

Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan.

À DROITE ---»»»

Transept droit : Autel Saint-Joseph.

Statues de saint Julien et de saint Georges

dans le retable. |

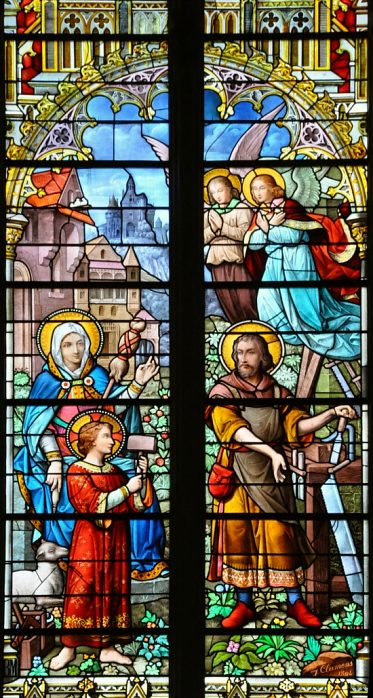

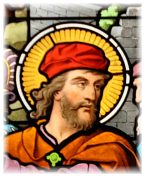

Transept droit : Autel Saint-Joseph.

Cas rare : le saint est représenté avec sa bisaiguë

(instrument de travail du charpentier).

Voir Joseph en gros plan, plus

haut. |

Autel Saint-Joseph.

Statues de saint Augustin et saint Martin

dans le retable. |

|

Vitrail dans l'abside : «L'Adoration des bergers», détail

(1894).

Cliquez sur l'image pour afficher le vitrail en entier. |

Vitrail dans la nef.

«Pie IX proclame Joseph patron de l'Église Universelle»

Atelier Megnen-Clamens-Bordereau, Angers (1894)

Voir un autre vitrail sur ce thème à l'église

Saint-Rémi

à Troyes. |

Le chœur et le transept droit. |

|

Joseph.

En 1870, le pape Pie IX proclame Joseph patron de l'Église

Universelle. Sa fête est fixée au 19 mars. En

1955, le pape Pie XII crée une seconde fête dédiée

à Joseph le Travailleur. Celle-ci est fixée

au 1er mai, jour de la fête du Travail.

Il faut reconnaître que le Nouveau Testament est peu

prolixe sur la vie de Joseph en tant que protecteur de Marie

et de Jésus. Les auteurs des Textes apocryphes (XIVe

siècle) ont veillé à combler cette lacune,

notamment en rajoutant l'épisode des prétendants

(voir le vitrail plus

haut).

Le culte de Joseph existait déjà en Orient au

IVe siècle. En Occident, il fallut attendre Thérèse

d'Avila et les jésuites. Joseph a été

fait patron du Mexique en 1555 et du Canada en 1624, sans

doute sous l'action des jésuites.

Source : La Bible et les saints,

Édition Flammarion.

|

|

Vitrail dans le transept droit

«L'Adoration des anges», détail (1894).

Cliquez sur l'image pour afficher le vitrail en entier. |

Le chœur et le transept gauche. |

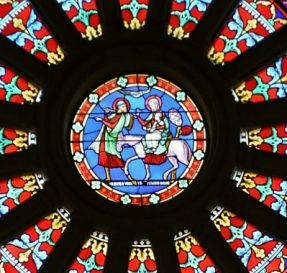

Vitrail du transept.

«La Fuite en Égypte», détail (Jean Clamens,

1894). |

Bras gauche du transept.

Toile de René-Victor Livache (1831-1909) : Le prêtre

Noël Pinot célèbre une messe clandestine

On remarquera les deux enfants sur la gauche, qui semblent regarder

la scène depuis l'extérieur du cadre!.

La toile date de 1870. |

Bras gauche du transept.

Toile de Livache (1870) : Le prêtre réfractaire

Noël Pinot monte à l'échafaud le 21 février

1794. |

Vitrail de l'abside.

«Le Mariage de la Vierge», partie centrale. |

Bras gauche du transept

Retable de la Vierge.

«- Cliquez sur les vitraux pour les afficher en gros plan

-» |

|

|

Le croisillon gauche du transept

contient une grande toile marouflée de

René-Victor Livache (1831-1909), peinte

vers 1870 et découpée en deux tableaux.

Elle représente deux scènes de la vie

de Noël Pinot, prêtre réfractaire

guillotiné à Angers en pleine Terreur

le 21 février 1794. Le premier tableau (ci-dessus)

illustre une messe clandestine pendant la Révolution.

Le deuxième (ci-contre) montre le prélat

montant à l'échafaud, accompagné

de deux anges.

|

|

Vitrail dans le transept.

« La Sainte Famille», partie centrale.

(Atelier Megnen-Clamens-Bordereau à Angers, 1894). |

|

L'orgue de tribune est dû aux ateliers Aristide Cavalier-Coll.

Il a été inauguré en novembre 1879. |

Bras gauche du transept.

Statue de la Vierge dans le retable. |

L'orgue de tribune : ange penché au balcon.

Il tient un écusson orné d'une abeille, emblème

de Napoléon Ier. |

Vitrail dans l'abside.

«La Nativité», partie centrale (1894).

Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan. |

Cul-de-lampe sous le buffet de l'orgue.

Le roi David jouant de la lyre.

Il est accompagné de sainte Cécile (voir ci-dessous). |

Vitrail de l'abside.

«L'Adoration des Mages», partie centrale

(1894).

Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan. |

|

Cul-de-lampe sous le buffet

de l'orgue :

Sainte Cécile jouant d'un instrument de musique.

À DROITE ---»»»

En haut : dans le transept

Rose de la Fuite en Égypte, partie centrale

(1894).

Ci-contre : dans la nef

«Le Couronnement de Joseph», partie centrale (1894)

Ce vitrail dont la «griffe» est nettement différente

des autres est signé : «Fonteneau, BARTHE BORDEREAU»

Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan. |

|

|

La nef vue du chœur et son orgue Cavaillé-Coll. |

Documentation : Panneaux affichés dans

la nef + site Web du diocèse d'Angers |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|