|

|

Cette seconde page sur l'église

Saint-Sulpice propose des illustrations de toutes les chapelles

du déambulatoire, notamment la très belle chapelle

de la Vierge avec sa statue

de Jean-Baptiste Pigalle. Elle se termine par des photos de l'orgue

de tribune et une présentation rapide de cet instrument

célèbre, toujours tenu par des maîtres de renom.

La page contient un long encart

sur un phénomène très actuel, mais qui est

vu ici à l'aune du XVIIIe siècle : l'aide sociale

telle que l'a conçue Monsieur de Terssac, entré en

fonction en 1777 à la cure de Saint-Sulpice. Son objectif

était de gérer la pauvreté dans sa vaste paroisse.

Les caractéristiques de cette aide, dûment formalisée

et orchestrée, sont instructives.

|

|

| LE DÉAMBULATOIRE

ET LES CHAPELLES RAYONNANTES |

|

Entrée du déambulatoire sud.

Tout le style de l'église est un mariage heureux

entre le classique et le baroque.

|

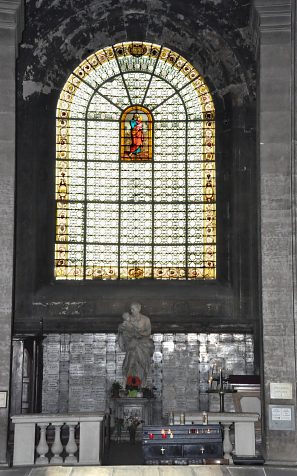

| LA CHAPELLE RAYONNANTE

SAINT-DENIS |

|

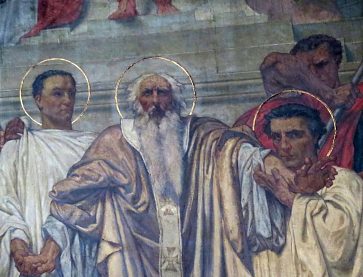

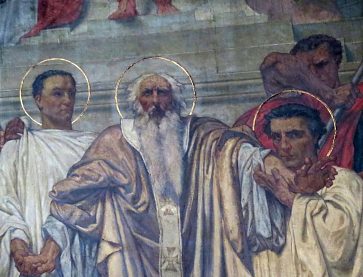

«Saint Denis et ses compagnons conduits au supplice».

Peinture murale de Félix Jobbé-Duval, 1859.

Chapelle Saint-Denis. |

Vue d'ensemble de la chapelle Saint-Denis. |

«««---

Les deux compagnons de saint Denis sont

Rustique et Eleuthère. Tous trois furent décapités

sur ordre du préfet Fescennius, envoyé depuis

Rome contre les chrétiens de Paris (Légende

dorée). |

|

|

|

«Saint Denis et ses compagnons conduits au supplice»,

détail .

Peinture murale de Félix Jobbé-Duval, 1859

Chapelle Saint-Denis. |

|

|

Architecture (2/2).

---»»» Son successeur,

Gilles-Marie Oppenord (1672-1742) ne changera

rien au style architectural de la nef, qu'il bâtira

cinquante ans plus tard grâce au financement tiré

de la loterie du curé Languet de Cergy.

On ne peut manquer d'être impressionné

par la hauteur des chapelles, traduction concrète

de la volonté du curé Jean-Jacques

Olier (1608-1657), qui a lancé le chantier,

de dresser, dans ce quartier sud de Paris, la plus grande

église de la capitale.

On remarque dans la photo la suite d'oculi au-dessus

de l'entablement. Ces verrières de la fin du

XVIIe siècle possèdent une bordure circulaire

à motif floral, semblable à celles des

vitraux des chapelles de la nef. La majeure partie du

vitrail est en verre blanc : les concepteurs appliquent

leur volonté de recherche de la lumière.

|

|

|

| LA CHAPELLE RAYONNANTE

SAINTE-GENEVIÈVE |

|

Sainte Catherine d'Alexandrie

Médaillon du vitrail de la chapelle Sainte-Geneviève.

Années 1670. |

|

L'aide

aux pauvres dans la paroisse Saint-Sulpice au XVIIIe

siècle (1/4).

L'aide sociale est omniprésente dans

nos sociétés modernes. Dans la France

de ce début du XXIe siècle, elle est même

devenue outrancière et elle a transformé

la démocratie en un vaste système de corruption.

Bien souvent au cours de l'Histoire, l'aide aux pauvres

ne s'est comprise qu'en échange d'un travail.

Il en fut ainsi dans l'Angleterre élisabéthaine.

Après les Poor Laws de 1563 et 1569, légiférant

sur la répression et les punitions qui devaient

frapper mendiants et vagabonds, l'Act de 1576

mit l'accent sur le travail : les villes devaient offrir

des emplois aux pauvres pour les détourner de

l'oisiveté. On les occupa à travailler

les matières premières, notamment la laine.

Les pauvres qui refusaient de travailler étaient

mis dans une prison de la ville, financée par

une taxe, the rates.

---»»» Suite 2/4 à droite.

|

|

|

L'autel de la chapelle Sainte Geneviève. |

«L'intercession de sainte Geneviève délivre

Paris de la peste des Ardents»

Peinture murale de Louis-Charles Timbal, 1864

Chapelle Sainte-Geneviève. |

|

«Sainte Geneviève distribuant des vivres aux habitants

de Paris»

Peinture murale de Louis-Charles Timbal, 1864

Chapelle Sainte-Geneviève. |

|

L'aide

aux pauvres... (2/4)

---»»»

En 1597, l'Act for the Relief of the Poor posa

les fondations de l'aide aux pauvres en Angleterre pour

les deux cent cinquante années suivantes. Chaque

paroisse administrative (parish) était

déclarée responsable de l'aide, avec désignation

de superviseurs pour veiller au respect de ses deux

axes principaux : proposer du travail et aider les pauvres

qui ne pouvaient pas travailler. Avec sanctions (fouet,

galère, voire pendaison dans les cas graves)

pour ceux qui ne voulaient rien faire. L'un des points

importants était l'existence d'une Poor tax

pour financer cette aide, renforcée par le droit

donné aux parishes de saisir les biens

de ceux qui refusaient de la payer.

En France, l'aide aux indigents, laissée à

la seule charité, a été pendant

très longtemps un des ministères de l'Église.

Les religieux jugés dignes de la canonisation

ont souvent brillé par leur action en faveur

des pauvres et de leur instruction. Au XVIIIe siècle,

l'église Saint-Sulpice offre un exemple intéressant

de cette aide en la personne de son curé, monsieur

de Terssac. Arrivé en 1777, celui-ci s'informe

tout de suite de la situation de la pauvreté

dans sa paroisse. Sur cent mille habitants, les pauvres

sont évalués à 20%. Mais, dès

le départ, M. de Terssac applique ses principes

humanitaires : sur ces vingt mille pauvres, il faut

distinguer les vrais des faux, «ceux qui ne sont

pauvres que par leur faute, parce qu'ils ne veulent

pas travailler... et dépensent en un jour ce

qui les ferait subsister des semaines entières.»

---»»» Suite 3/4

plus bas.

|

|

|

| LA CHAPELLE RAYONNANTE

SAINTE-ANNE |

|

Chapelle Sainte-Anne. |

|

«La Naissance de Marie»

Peinture murale de Lepneveu, 1864

Chapelle Sainte-Anne.

«««---

«L'Éducation de la Vierge»

Groupe en plâtre patiné avec un décor doré.

Julien-Jean Gourdel, 1841. |

|

«L'Éducation de la Vierge», détail (Gourdel,

1841). |

«La Naissance de Marie», détail.

Peinture murale de Lepneveu, 1864

Chapelle Sainte-Anne. |

«La Présentation de la Vierge au Temple»

Peinture murale de Lepneveu, 1864

Chapelle Sainte-Anne. |

|

L'aide

aux pauvres... (3/4)

---»»» Ainsi parle le curé

dans sa brochure Ordre d'administration pour le soulagement

des pauvres de la paroisse de Saint-Sulpice, un document

essentiel pour l'étude de l'aide apportée par

l'Église aux indigents, à la veille de la Révolution.

Il estime les faux pauvres à la moitié. Restent

donc dix mille pauvres, soit deux mille familles. Concrètement,

la paroisse est découpée en quatre secteurs.

Chacun d'entre eux dispose d'un registre où sont consignés

les noms, domiciles, mœurs et besoins des nécessiteux.

Les prêtres visitent les familles ; les dames de charité

prêtent leur concours. On rédige des notes et

on se réunit tous les mois pour faire le point sur

les besoins constatés sur le terrain.

Quelle est la nature de l'aide? M. de Terssac applique

là encore ses principes intransgressibles à

la liste des secours : toute aide directe en argent est exclue

; création de cartes mensuelles donnant droit à

du pain ; paiement partiel (et jamais total) des loyers ;

fourniture d'habits et de layette ; délivrance des

prisonniers pour dettes si c'est à l'avantage de la

famille ; soins apportés aux malades ; pensions modestes

données aux vieillards avec placement dans un hôpital

si personne n'est là pour s'occuper d'eux.

---»»» Suite 4/4

plus bas.

|

|

|

L'autel de la chapelle Sainte-Anne. |

«««---

À GAUCHE

Vitrail de l'Éducation de la Vierge.

Vitrail du XVIIe siècle refait en 1872.

Chapelle Sainte-Anne. |

|

| LA CHAPELLE AXIALE,

DITE «DE LA VIERGE» |

|

La chapelle de la Vierge.

Elle est la plupart du temps plongée dans la pénombre.

Il est très difficile de voir les peintures (la coupole

de François

Lemoyne (1688-1737) et les quatre tableaux de Carl Van Loo (1705-1765).

La photo ci-dessus a été éclaircie. |

«L'Assomption»

par François Lemoyne (1688-1737) ---»»»

Coupole de la chapelle de la Vierge

Cette photo a été éclaircie. Il est

très difficile d'observer

cette peinture dans de bonnes conditions. |

|

Le déambulatoire devant la chapelle de la Vierge.

Malgré la voûte à caisson, la chapelle axiale

est

toujours plongée dans la pénombre. |

|

Vue d'ensemble de la coupole conçue par Charles de Wailly

dans les années 1770.

Le décor central de François Lemoyne (1688-1737)

est éclairé très subtilement par

des fenêtres invisibles situées entre l'entablement

ovoïde et la peinture. |

|

|

L'aide

aux pauvres dans la paroisse Saint-Sulpice au XVIIIe

siècle (4/4).

---»»» Enfin, on cherche avant

tout à procurer du travail aux gens. Aux marchands

dont le commerce périclite on apporte un secours,

remboursable, après s'être assurés

de leur capacité et de leur conduite. Pour contrer

l'usure qui ruine le peuple, on instaure des prêts

sur gage.

Dans la pratique, le curé de Terssac demande

que les bienfaiteurs passent par sa paroisse afin que

l'information y soit centralisée (quelle aide?

à qui? combien? et quand?). Si l'aide est, malgré

tout, externe, il faut lui en communiquer les caractéristiques.

Son souci majeur est de conserver une aide efficace

et de ne jamais encourager les faux pauvres. Les règles

sont drastiques ; l'aide est soumise à une vigilance

permanente car elle exclut certaines personnes : ceux

qui travaillent pour l'opéra ou la comédie,

jouent de la musique dans les cabarets ou dans les rues

; les catholiques qui n'accomplissent pas leur devoir

religieux (mais aucune religion n'est exclue du secours)

; les mendiants (le vrai pauvre ne mendie pas) ; les

parents qui n'envoient pas leurs enfants au catéchisme

ou aux écoles de charité ; ceux qui produisent

des faux pour réclamer de l'aide ou dont la mauvaise

foi peut être prouvée.

Mis en application dès 1777, ces principes obtiennent

de très bons résultats et le curé,

dans sa brochure, s'en réjouit. Son texte s'étend

d'ailleurs sur la nature du travail offert : aux femmes,

la filature de lin et de chanvre, la broderie et la

couture ; aux hommes, grâce au concours du lieutenant

de police, le nettoyage des rues (en attendant un travail

plus lucratif) ; pour les enfants, des filatures de

soie ou de coton dès l'âge de sept ans

afin de les préserver de l'oisiveté tant

que l'âge de l'apprentissage (treize-quatorze

ans) n'est pas atteint. Le curé le rappelle :

«Ces différents moyens de soulager les

familles indigentes sont fondés sur le travail

et ont pour objet de leur en inspirer le goût

en les mettant pour ainsi dire dans la nécessité

de ne pas s'y refuser.» On estime que l'aide apportée

s'élevait environ à trois cent mille livres

par an.

Le règlement du curé de Saint-Sulpice

acquit une certaine réputation en France et à

l'étranger. L'impératrice Catherine II

en reçut trois exemplaires et remercia en envoyant

une médaille en or, commémorant la dernière

paix avec les Turcs. En 1778, madame Necker demanda

au curé de Terssac de diriger l'hôpital

qu'elle venait de créer et qui porte toujours

son nom. M. de Terssac mourut en 1788.

Sources : 1) De

pierre et de cœur, l'église Saint-Sulpice,

350 ans d'histoire

aux éditions du Cerf, article Monsieur de

Terssac et l'assistance aux pauvres de Michel Portal

; 2) Britain 1558-1689 aux éditions Collins,

série Flagship History.

|

|

|

Ornementation au-dessous de la coupole : les parties en stuc

et en bois doré (angelots et guirlandes)

sont dues à Sébastien-Antoine et Paul-Ambroise

Slodtz. Le tout est enrichi de médaillons

peints en camaïeu de gris décrivant des épisodes

de la vie de la Vierge. |

La Vierge à l'Enfant de Jean-Baptiste Pigalle, détail.

L'expression de la Vierge laisse échapper un léger

sourire,

mais on le perçoit mieux de loin (voir la photo à

droite).

|

|

La

chapelle de la Vierge est l'un des endroits

les plus anciens du monument. Gamard a dessiné

sa forme elliptique, le Vau en a élevé

les murs, et Servandoni est le père d'une partie

de la décoration. En 1774, Charles de Wailly

va l'enrichir d'une coupole ouverte, très originale,

chargée de plonger l'Assomption de François

Lemoyne dans une sorte de lumière céleste.

On peut y voir aussi deux toiles de Carl Van Loo

(1705-1765) portant sur la vie de la Vierge, et des

anges des frères Slodtz agrémentés

de guirlandes.

Enfin, l'élément le plus majestueux est

sans conteste la statue en marbre blanc, La Vierge

à l'Enfant, de Jean-Baptiste Pigalle

(1714-1785) dans une niche créée par Louis-Philippe

Mouchy (1734-1804), son neveu et élève.

Dans cette chapelle, le classique et le baroque se côtoient

d'heureuse manière, mais, en général,

la pénombre empêche de l'admirer pleinement.

|

|

|

La Vierge à l'Enfant

Statue en marbre blanc de

Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785)

Chapelle de la Vierge

Voir l'autre statue parisienne de la Vierge

à l'Enfant

faite par Jean-Baptiste Pigalle

à l'église Saint-Eustache.

|

Vitrail de Chabin, détail

Chapelle de la Vierge. |

| LA CHAPELLE RAYONNANTE

SAINT-LOUIS |

|

« Saint Louis rendant la justice au pied d'un chêne»

Peinture murale de Louis Matout, 1870. |

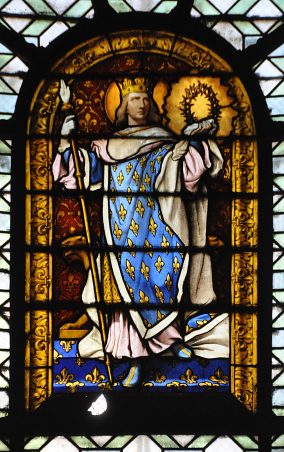

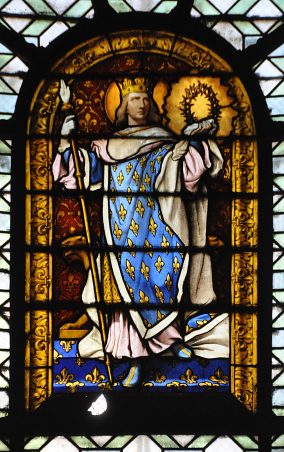

«Saint Louis»

Médaillon central du vitrail de 1691. |

Chapelle Saint Louis

Au centre trône la statue de sainte Thérèse de

Lisieux.

(La chapelle est également dédiée à sainte

Thérèse.) |

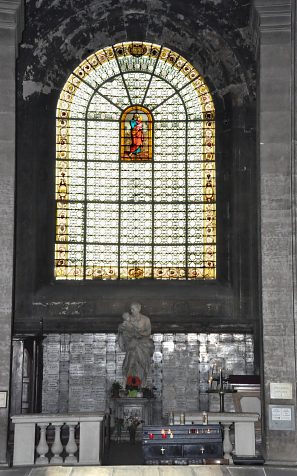

| LA CHAPELLE RAYONNANTE

SAINT-JOSEPH |

|

La chapelle Saint Joseph et ses nombreux ex-voto. |

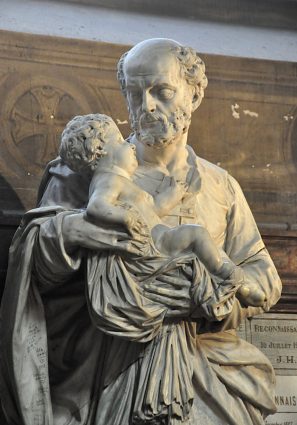

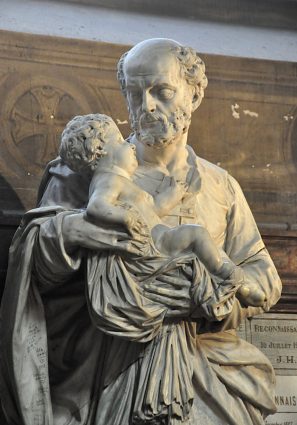

«Saint Joseph portant l'Enfant»

par Giovanni Marchiori, élève du Bernin, début

du XVIIe siècle.

Une statue magnifique dont le bas est malheureusement

saccagé par des tags. |

|

«Saint Joseph et l'Enfant Jésus»

Médaillon central du vitrail de la chapelle Saint-Joseph.

Vitrail de 1693, refait en 1872. |

«Le songe de saint Joseph», 1860.

Peinture murale de Charles Landelle (1812-1908). |

Suite de chapelles rayonnantes dans le déambulatoire

sud. |

|

| LA CHAPELLE RAYONNANTE

SAINT-CHARLES-BORROMÉE ET LA CHAPELLE RAYONNANTE SAINT-JEAN |

|

L'autel de la chapelle Saint-Charles-Borromée

et la partie basse d'une peinture d'Auguste Pichon :

«Charles de Borromée pendant la peste à Milan»,

1867. |

«Saint Antoine de Padoue en prière», 1686.

Chapelle Saint-Charles-Borromée. |

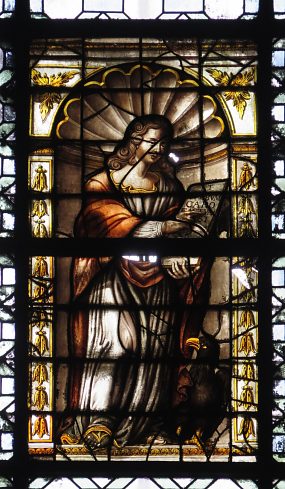

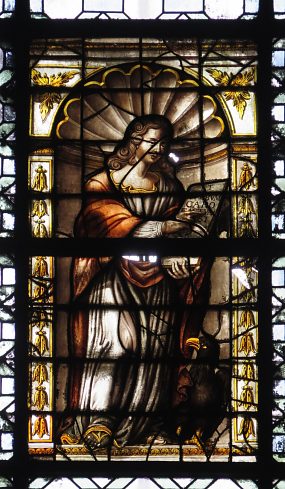

«Saint Jean l'évangéliste», 1692.

Chapelle Saint-Jean. |

«Saint Jean l'évangéliste», détail

(1692).

Chapelle Saint-Jean. |

|

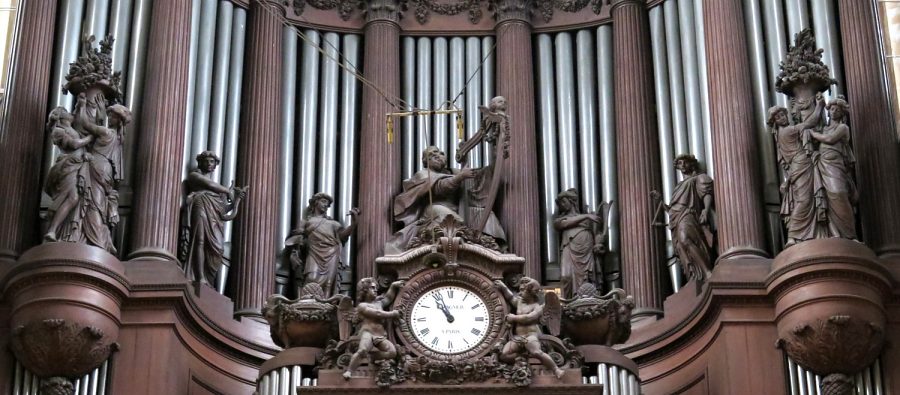

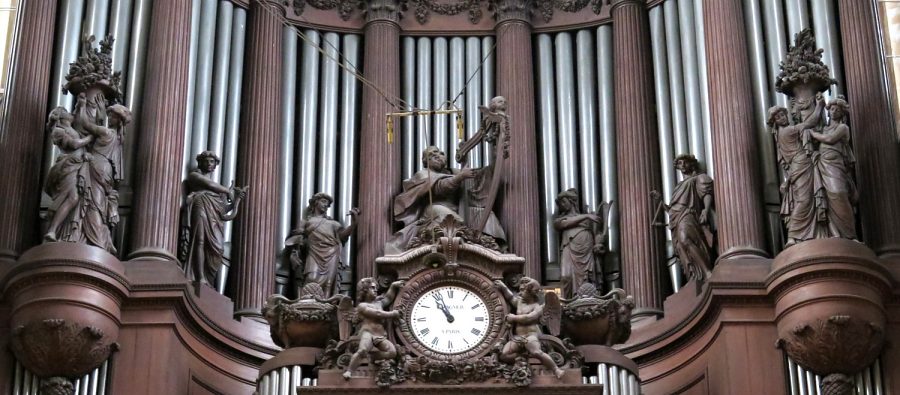

L'orgue

de Saint-Sulpice jouit d'une renommée

internationale. Construit par Cliquot en 1781

(avec 5 claviers et 64 jeux), on le regardait déjà,

à l'époque, comme l'un des meilleurs du

royaume. Aristide Cavaillé-Coll le reconstruisit

de 1857 à 1861 (avec cent jeux). Il réutilisa

de nombreux éléments créés

par Cliquot pour lier la tradition classique au romantisme.

Le XXe siècle a respecté cet illustre

instrument : il a conservé toutes ses caractéristiques

d'origine. Charles-Marie Widor et Marcel Dupré

en furent titulaires.

|

|

|

|

|

Le très célèbre orgue de tribune de l'église

Saint-Sulpice.

Le buffet a été dessiné en 1781 par Jean-François

Chalgrin. |

|

Les personnages du buffet d'orgue. Au centre, David jouant de la harpe. |

Les anges musiciens sur le couronnement de l'orgue. |

Les angelots musiciens sur le couronnement d'une tourelle. |

|

David jouant de la harpe

par François-Joseph Duret (1732-1816). |

À DROITE ---»»»

Femmes tenant une corne d'abondance

sur le buffet d'orgue. |

|

|

|

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur. |

|

Documentation : «Paris d'église

en église» (Massin éditeur), ISBN :978-2-7072-0583-4

+ «Saint-Sulpice», brochure disponible dans la nef + «Louis-Simon

Boizot (1743-1809)», Musée Lambinet, Somogy, Éditions

d'Art, 2001

+ «De pierre et de cœur, l'église Saint-Sulpice,

350 ans d'histoire» aux éditions du Cerf, 1996. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|