|

|

|

|

Comme bien d'autres à Paris; l'église

de la Sainte-Trinité a été construite sous

le Second Empire. L'architecte en est Théodore Ballu qui

construisit également la basilique Sainte-Clotilde.

Terminée en 1867, la Sainte-Trinité est d'un imposant

style néo-Renaissance mi-italien, mi-français. Sans

nul doute, l'architecture et la décoration avaient pour but

d'impressionner les foules et de marquer la présence du catholicisme

dans ce quartier de Paris.

Avec 90m de long, 34m de large et 30m de haut, le monument est en

fait de type basilical par sa grande nef de 17m de large. Comme

l'église Saint-François-Xavier,

cet édifice du 9e arrondissement possède une ossature

métallique : seule une charpente en fer permet de telles

proportions. Les bas-côtés ont été voulus

étroits pour ne pas déranger les fidèles pendant

la messe.

L'église bénéficie d'un bon éclairage

de jour grâce à de nombreux vitraux en simple verre

blanc. Seule l'abside arbore des vitraux colorés historiés.

Les chapelles latérales abritent une série de peintures

religieuses créées au XIXe siècle.

Quelques grandes images dans cette page donnent une idée

du côté un peu théâtral de l'intérieur

de l'édifice. Mais il faut reconnaître que les contemporains,

en général, ont salué l'œuvre comme une

réussite.

|

|

|

|

|

Vue générale de l'église de la Sainte-Trinité. |

|

Le chœur est surélevé

afin de suivre la déclivité du terrain. Il est

entouré de deux tribunes à balustrade. Initialement

cet espace, à droite et à gauche du chœur,

avait été prévu pour Napoléon

III et la Cour. Mais l'empereur ne vint jamais.

La nef, d'une largeur de 17 mètrres, est ornée

de sculptures, de statues, de vases,

|

le tout au-dessous d'une voûte

peinte de rinceaux et d'arabesques, sans surcharges. La lumière

pénètre agréablement.

Il est clair que l'architecte Théodore Ballu et l'Eglise

de Paris ont voulu «en mettre en plein la vue»

!

|

|

Le clocher de la Sainte-Trinité culmine à 65 mètres.

Le campanile de forme octogonale se termine

par une coupole de style Renaissance française. |

La façade sud devant le square Etienne d'Orves.

Le style un peu hétéroclite est typique du Second

Empire. Certaines

façades de gares construites à cette époque

ont la même allure...

Les trois statues au premier plan illustrent la Trinité.

|

|

|

|

|

|

|

Quatre statues ornent les extrémités de la façade,

représentant les quatre vertus cardinales.

Ci-dessus, la Force du sculpteur James Pradier (1792-1852). Elle

porte une épée au côté droit. |

La Tempérance

Statue de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875).

Les quatre vertus cardinales sont :

la Prudence, la Tempérance,

la Justice et la Force.

|

La nef vue depuis le chœur.

L'orgue de tribune est, à l'origine, une œuvre de Cavaillé-Coll.

Elle est décorée au-dessus d'une scène de l'Apocalypse

de Jean : «le Christ et l'Agneau pascal» de Jobbé-Duval.

|

|

Quand

la chaire de la Sainte-Trinité servait de tribune révolutionnaire.

Une gazette de l'époque, plutôt ironique, rapporte

les événements suivants :

Pendant la Commune de Paris, le 12 mai 1871, une trentaine

de femmes se présentent devant la Sainte-Trinité

et exigent - ordre de la Commune à l'appui - que le

bâtiment soit mis à la disposition de leur «Club

de la Délivrance».

La nef, réservée aux membres du club, est rapidement

remplie de femmes et de jeunes filles tandis que les badauds

- des hommes attirés par l'événement

- restent dans les bas-côtés. La présidente

prend place à une table, au bas des marches du chœur.

Elle porte une large ceinture rouge où trônent

deux pistolets. L'ordre du jour est le suivant : «Moyens

à prendre pour régénérer la société».

La présidente monte en chaire, mais son discours ne

suscite pas l'enthousiasme. Elle est suivie d'une jeune femme

qui peste contre les patrons, la vraie plaie sociale. Sans

grand succès. Une autre clame qu'il n'y a pas de Dieu

; des murmures parcourent l'assistance... Elle appelle à

la perquisition et au vol à main armé, mais

redescend bientôt de la chaire, écœurée

par l'absence de réactions.

|

Une autre femme lui succède,

encore plus exaltée, et réclame l'exécution

de tous les réfractaires. Huées, réprobations.

L'oratrice quitte son poste sous les sifflets. La suivante,

plus réaliste, appelle ses sœurs à lutter

jusqu'à la dernière goutte de leur sang et à

écraser les Versaillais. «Bravo», répond

la foule. Enfin, une autre, téméraire, monte

en chaire pour parodier la cérémonie de la messe.

Elle se fait huer aux cris de «madame Guignol»

et de «A bas le polichinelle!».

Dégoûtée par le peu de succès obtenu,

la présidente se lève et met fin à la

réunion en déclarant qu'il est impossible de

délibérer dans un quartier aussi réactionnaire...

Cinq jours plus tard, le 17 mai, l'activité révolutionnaire

changea de pratique : une troupe de communards entra dans

l'église, défonça les troncs et mit en

pagaille le mobilier : chandeliers, croix, lustres, vases,

etc. Elle fit bombance au presbytère avec des filles

de joie jusqu'à ce que l'arrivée des Versaillais

la fasse fuir. Pour venir à bout des tirs des insurgés,

on dut même utiliser des canons amenés sous le

porche.

Source : «La Sainte-Trinité»,

brochure du diocèse de Paris.

|

|

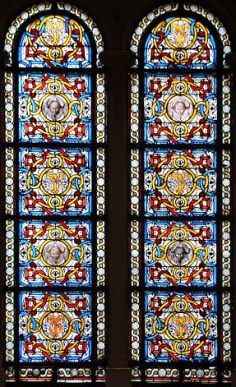

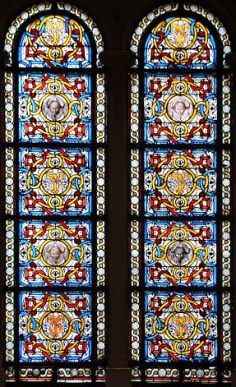

Elévations de la nef, côté gauche. |

|

On voit bien le parti pris de l'architecte

quant à l'éclairage : au premier niveau, des

vitraux colorés à figures géométriques,

au second niveau des vitraux en verre blanc laissant passer

une abondante lumière.

La voûte repose sur des piliers flanqués de colonnes

composites comportant chacune deux statues d'apôtres.

|

|

Le chœur est bordé de dix colonnes symbolisant les dix

commandements. Sur la gauche, le maître-autel en bronze doré. |

Statue de l'apôtre André sur un pilier de la nef. |

|

L'ensemble du chœur avec les vitraux historiés de l'abside.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le superbe maître-autel en bronze doré qui domine le

chœur

est une œuvre de Puissielgue-Rusand

(comme celui de l'église Saint-François-Xavier

à Paris).

Le Christ en croix en premier plan date de 1992.

Il est dû au sculpteur Philippe Kaeppelin. |

|

La chapelle de la Vierge vue dans sa partie basse, avec les vitraux

décoratifs du maître verrier Nicod.

|

Ange dominant un bénitier à l'entrée de l'église,

œuvre de Charles Gumery (1827-1871). |

|

|

|

|

En 1870,

l'église devient infirmerie.

La nef est vaste et le plancher en bois : l'église

de la Sainte-Trinité fit un très bon hôpital

pendant le siège de Paris. Durant l'hiver 1870-1871,

le chauffage central de l'église fut très utile,

mais insuffisant. On installa un poêle supplémentaire

dont les fumées obscurcirent les voûtes...

Les paroissiens se mirent en quatre pour aider malades et

blessés : équipes d'infirmières, brancardiers,

veilleurs de nuit. Les familles et les écoles apportèrent

le nécessaire. Tout fut stocké dans les chapelles

latérales : pharmacie, lingerie et même dépôt

d'armes. La cuisine et la buanderie furent installées

dans la crypte.

«La nuit de Noël 1870, on tira le rideau qui masquait

le maître-autel et la messe fut célébrée

joyeusement pour la paroisse et ses hôtes alités.»

Source : «la Sainte-Trinité»,

brochure du diocèse de Paris.

|

|

«««--- Les vitraux

historiés dans la partie haute

de la chapelle de la Vierge

illustrent des épisodes de la vie de la Vierge.

Ils sont l'œuvre d'Eugène Oudinot et Auguste Leloir.

Cliquez dessus pour l'afficher en gros plan.

|

|

|

Peinture monumentale sur l'arc au-dessus du chœur.

|

La peinture monumentale sur l'arc

qui surplombe le chœur est consacrée à

La Sainte Trinité. Elle est due à l'artiste

Barrias.

Les spécialistes la qualifient d'«audacieuse»

car le Père, le Fils et le Saint-Esprit se tiennent

la main. Elle demeure conforme aux pratiques cultuelles

de l'époque : proclamation des dogmes de l'Eglise,

apparitions de la Vierge. Le but étant pour l'Eglise

de se renforcer face aux multiples oppositions.

|

|

Exemple de vitrail décoratif à figures

géométriques dans les bas-côtés.

Dans l'église, la lumière est en fait

apportée par les vitraux de verre blanc

au second niveau de l'élévation. |

|

Chapelle Saint-Joseph sur le côté gauche de la nef.

Comme toutes les chapelles latérales de la Sainte-Trinité,

elle est ornée de deux peintures du XIXe siècle. Ici,

à gauche, «Le Songe de saint Joseph». |

La chaire à prêcher a été décorée

par l'artiste Denuelle.

Elle est très semblable à celle de l'église

Saint-François-Xavier. |

|

Chapelle du Sacré Cœur.

|

Chapelle de l'Oratoire. |

|

|

|

Documentation : «Paris d'église

en église», Massin éditeur

+ «L'église de la Sainte-Trinité», brochure

réalisée par la paroisse de la Trinité.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|