|

|

|

|

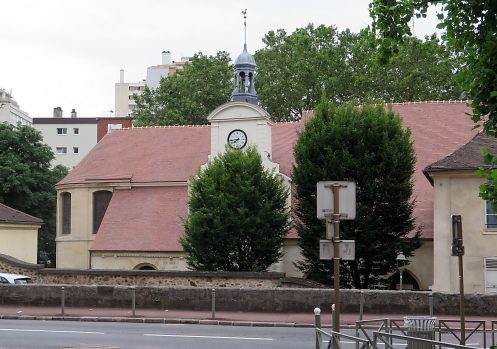

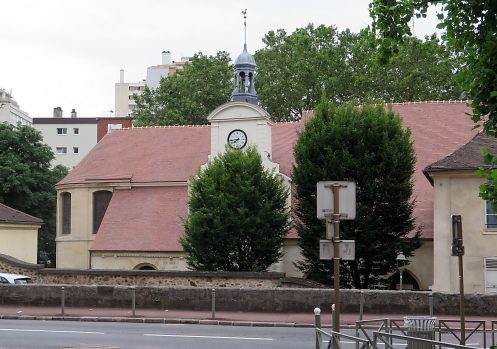

Sur son clocher et dans son entrée,

on lit que l'église Saint-Romain a été fondée

en 675 par le roi

Dagobert II. Cependant, les historiens n'en ont aucune preuve. Dans

la réalité, ce lieu entre deux coteaux, au milieu

des marais, abritait, depuis l'époque romaine, un petit port

sur une rivière du nom de Savara. D'où la dédicace

future à saint Romain, patron des mariniers. Ce port était

utilisé pour le convoyage vers la Seine des pierres extraites

des carrières avoisinantes. Il devait donc y avoir quelque

part un petit édifice pour le culte sans que l'on sache où.

On sait que, vers l'an 560, l'évêque saint Germain

(voir vitraux

plus bas) y fit une tournée pastorale. Quel est le rôle

de Dagobert II dans l'érection éventuelle d'une nouvelle

église? C'est un mystère. Quoi qu'il en soit, l'édifice

et tout le village ont dû subir le saccage des Normands au

IXe siècle. L'église sera rebâtie au XIe en

style roman à l'endroit où s'élève l'édifice

actuel.

De cette première construction médiévale, il

nous reste quelques éléments sur le côté

nord : la base du clocher roman et plusieurs voûtes du

bas-côté. Au début du XVIe siècle, l'édifice

est agrandi vers l'ouest de plusieurs travées. Sous Louis

XV, en raison de la présence de la Manufacture royale de

porcelaine, l'église devient Paroisse royale. Pour

accueillir tous les fidèles, sa partie orientale est agrandie

d'une abside semi-circulaire

dont l'axe n'est pas dans l'alignement exact de la nef. Au cours

de son histoire, Saint-Romain a vu ses fondations et sa structure

même sapées par l'humidité. Les abbés

n'ont cessé de réclamer de l'aide pour restaurer un

édifice si délabré et malsain que les Sévriens

hésitaient à le fréquenter. En 1788, le clocher,

menaçant ruine, est démoli. Il ne sera jamais reconstruit.

Aujourd'hui, c'est un simple campanile

que le remplace.

À la Révolution, l'église devient temple de

la Raison. L'atmosphère dans la petite ville est assez survoltée,

ce que la proximité de Paris explique sûrement. De

1807 à 1850, les demandes de restauration s'enchaînent.

En 1859, Napoléon III lui-même est sollicité.

Plutôt que de restaurer, c'est un projet de nouvelle

église érigée non loin qui est élaboré

; des fonds sont prévus. Mais la guerre de 1870 en empêche

la concrétisation. Au début du XXe siècle,

l'entrée de l'église est modifiée : un nouveau

porche et tribune pour l'orgue avec tourelle d'accès extérieure.

Mais l'humidité frappe toujours. Pour un clerc, être

nommé à la cure de Sèvres

n'est pas un honneur. De plus, les Sévriens, travaillant

presque tous à Paris, ne fréquentent pas l'église.

En 1989, des fouilles sont entreprises par la Société

d'Archéologie et d'Histoire de Sèvres dans le

sol de l'église. On découvrira des pierres

tombales, des corps inhumés là depuis des siècles

et quelques pièces de monnaie dont la plus ancienne remonte

à 1461. On mettra aussi à jour un étroit escalier

du XIIe siècle, jusque-là caché. Enfin, en

2017-2019, d'importants travaux de restauration et de consolidation

seront entrepris.

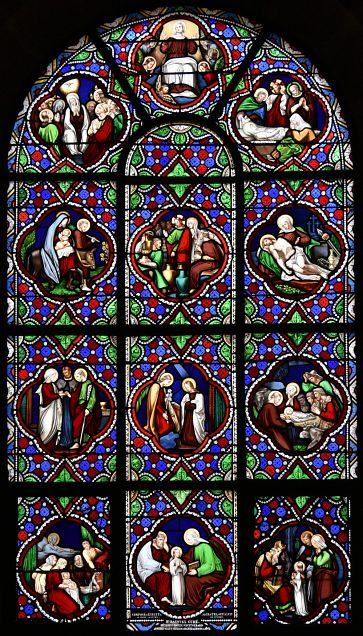

Quand on visite l'ouest parisien, il est bon de connaître

l'église Saint-Romain. Outre le charme de ses vieilles pierres,

l'édifice est riche de vitraux

du XIXe siècle qui sont des marqueurs de la renaissance du

vitrail français à cette époque. Trois ont

été réalisés par la Manufacture de porcelaine

de Sèvres, mais l'essentiel vient de l'atelier de François

Fialex, un verrier formé à la Manufacture.

|

|

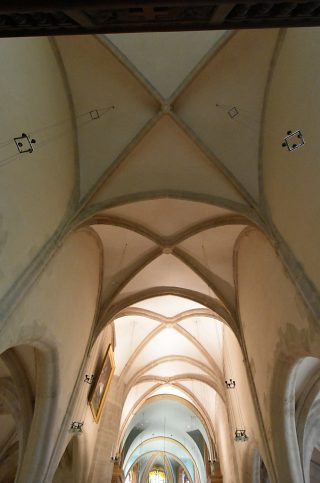

Vue d'ensemble de la nef quand on entre dans l'église.

Le chœur est très légèrement décalé

vers la gauche.

Est-ce un rappel de la position de la tête du Christ sur la

croix au moment de sa mort ? |

Le côté sud de l'église et ses contreforts

du XIIIe siècle.

La tourelle sur la façade a été bâtie

en 1904 pour accéder à la tribune de l'orgue. |

L'inscription «675-1893»

sur le clocher est folklorique. |

|

Une

origine en 675 ? L'année 675 qui figure

sur le clocher de l'église n'est rattachée

à aucun fait historique. Elle a été

inscrite sous l'autorité du curé Antoine

Brazillier à l'occasion des travaux effectués

dans son église en 1893. Ce prélat était

visiblement persuadé que Saint-Romain avait été

fondée en 675, sous le règne de Dagobert

II, un roi de la dynastie mérovingienne, grand

fondateur d'églises et, plus tard, canonisé.

En réalité, il n'en est rien. Aucun élément

archéologique ne l'atteste. En 1894, la Commission

des Antiquités et Arts de Seine et Oise a qualifié

l'inscription «675-1893» de pure

hérésie archéologique, mais n'a

pu réussir à la faire supprimer. Certes,

en 1989, des fouilles ont mis à jour des tessons

et des poteries à deux mètres de profondeur

sous l'église, sans que les archéologues

sachent à quel siècle les raccrocher :

époque gallo-romaine ou mérovingienne

?

À l'époque de Dagobert II, quand le christianisme

s'efforçait encore d'éradiquer les tout

derniers vestiges du paganisme, un centre d'activité

humaine ne pouvait se concevoir sans un lieu de culte

chrétien (au minimum un baptistère ou

une chapelle), mais rien ne prouve qu'il s'élevait

à cet endroit. Les première traces de

l'église actuelle datent du XIIIe siècle.

Source : «L'église

Saint-Romain de Sèvres», livret édité

par la paroisse, 2009.

|

|

|

|

La dédicace

à saint Romain, patron des mariniers. Elle

date de 1504 et s'explique par la géographie. L'église

était jusque-là dédicacée à

saint Jean-Baptiste.

Le village de Sèvres

(anciennement Savara) était à l'origine

une zone assez marécageuse, traversée par une

petite rivière, le Ru de Marivel, qui prenait sa source

près de Porchefontaine, un quartier actuel de Versailles.

Étangs et marais se rencontraient partout. «L'eau

venait aussi des étangs de Chaville et des Bruyères,

ainsi que des étangs de Ville

d'Avray, avant qu'ils ne soient détournés

vers le château de St-Cloud au XVIIe siècle»,

lit-on dans le livret édité par la paroisse.

Dans cette petite vallée entre deux coteaux de l'ouest

parisien, l'eau se déversait dans des fontaines, des

puits, des abreuvoirs, des lavoirs. L'eau permettait aussi

d'actionner des moulins. D'où la présence d'industries

prospères : tanneries, brasseries et surtout blanchisseries.

Les Romains, grands bâtisseurs, exploitèrent

les nombreuses carrières de la contrée utilisant

le Ru pour le transport. Plus tard, la rivière fut

aménagée et l'on put naviguer depuis la Seine

jusqu'au port, situé devant le parvis de l'église.

Y avait-il danger à naviguer sur le Ru ? Fallait-il

un saint protecteur pour écarter les périls

? On croira plutôt que la dédicace à saint

Romain était toute symbolique et voulait rappeler l'importance,

pour le village, du transport par voie d'eau et celle de ses

acteurs.

Source : «L'église

Saint-Romain de Sèvres», livret édité

par la paroisse, 2009.

|

|

La façade de l'église a été refaite à

la toute fin du XIXe siècle. |

Le chevet et la sacristie. |

La statue de saint Romain sur le pignon est datée de 1901.

La barque qu'il tient dans la main, rappelle

que Romain est le saint patron des mariniers. |

L'élévation sud et le bas-côté sud. La

hauteur sous voûte est de 14 mètres.

Cette partie de l'église remonte au XVIe siècle. |

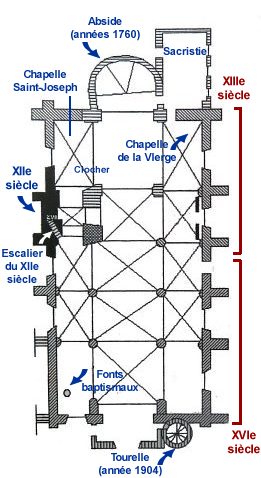

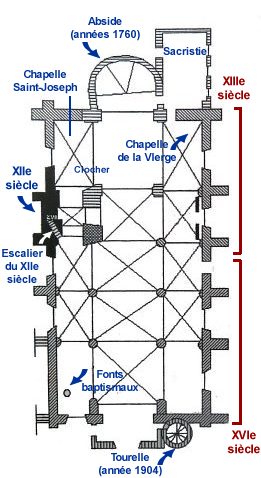

Plan de l'église Saint-Romain. |

|

Architecture

intérieure. L'église Saint-Romain

accuse, en interne, 45 mètres de long sur 15 mètres

de large avec une hauteur sous voûte de 14 mètres.

Malgré sa petite taille, elle regorge de richesses

architecturales, mêlant le roman et le gothique.

La nef s'étale sur cinq travées. Le chœur

occupait jadis le centre de la 5e travée. En 1765,

il a été déplacé dans une abside

construite lors de travaux d'agrandissement.

La moitié orientale de l'édifice est datée

du XIIIe siècle, mais il y subsiste encore une partie

du XIIe siècle, de style roman, en aplomb du clocher

(partie noire dans le dessin ci-contre). C'est là que,

en 1989, des travaux ont dégagé un escalier

très étroit desservant le clocher. Cet escalier

demeure l'un des points les plus pittoresques de l'édifice.

Dans cette partie de l'église, le visiteur, en levant

la tête, apercevra des clés de voûte avec

têtes humaines, des nervures d'ogives dont la variété

signe l'évolution artistique au fil des siècles,

des voûtes peintes de rinceaux polychromes. Sur le mur

gouttereau du clocher, il verra une console du XIIe siècle

avec deux angelots tenant un écu... C'est le monde

grisant des vieilles pierres avec leur histoire et leurs transformations.

Les trois premières travées (partie occidentale)

remontent au XVIe siècle. On y voit des piles cylindriques,

des arcades en plein cintre rappelant l'art roman et tombant

en pénétration sur les piles, des bas-côtés

avec des arcades en tiers-point rappelant le style gothique.

Le tout est voûté d'ogives et dégage une

atmosphère médiévale. On pourrait croire

déambuler, très agréablement, dans un

édifice très ancien.

L'église a subi une importante restauration de 2017

à 2019, portant notamment sur la 5e travée et

l'abside. Les arcades qui séparent la nef des deux

chapelles, minées par les fissures, étaient

renforcées d'impressionnants étais de bois.

La restauration a bien mis en lumière l'opposition

entre le monde médiéval de la nef et l'aspect

de style classique de l'abside.

|

|

«Angelus custos (L'Ange gardien) dans le bas-côté

nord.

Ce vitrail a été commandé en 1840

par la reine Amélie à la Manufacture de Sèvres.

Le dessin central est d'Henri Decaisne. |

|

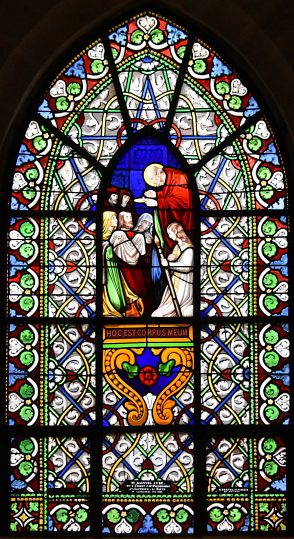

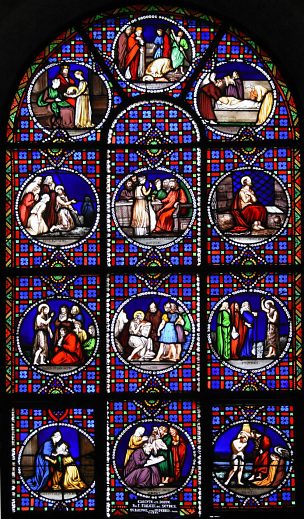

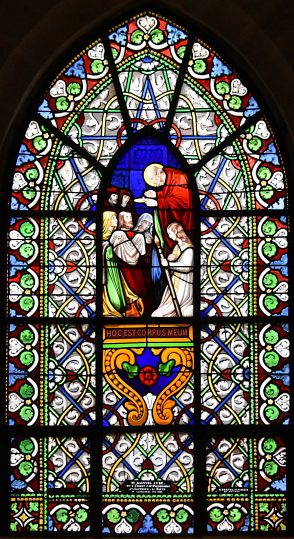

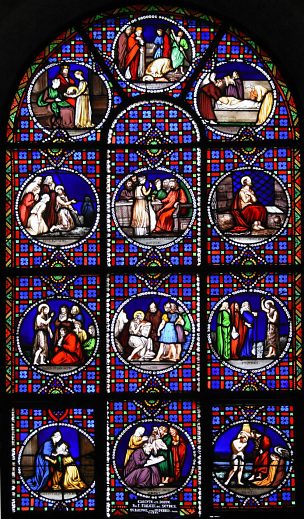

Les vitraux

de Saint-Romain datent du XIXe siècle. Trois

sont des créations de l'atelier de peinture sur verre

de la Manufacture de Sèvres

: «l'Ange gardien» donné ci-contre est

une commande de la reine Amélie en 1840 ; les deux

vitraux de l'abside montrant saint Louis et saint Philippe,

offerts par Louis-Philippe, ont été installés

en 1839 et 1847. Endommagé lors d'un orage, le vitrail

de saint Louis a été refait par le verrier parisien

Philippe Giot en 1928.

Les fenêtres de la chapelle de la Vierge et de la chapelle

Saint-Joseph reçoivent deux verrières dites

légendaires réalisées par l'atelier

François Fialex à Mayet, près du Mans

: une Vie

de saint Jean-Baptiste (vitrail de 1843) et une Vie

de la Vierge (vitrail de 1846). Dans les Hauts-de-Seine,

Saint-Romain est la seule église qui conserve des verrières

figurées du XIXe siècle antérieures à

1850.

François Fialex (1818-1886) a été

formé à la Manufacture de Sèvres

qu'il a quittée en 1840. --»» 2/2

|

|

|

Jeanne

d'Arc à Sèvres ? (1/2)

Le tableau de Paul-Hippolyte Flandrin, qui

possédait une maison et un atelier à Sèvres,

pourrait laisser croire à la venue de cette icône

de l'Histoire de France dans ce petit village à

l'ouest de Paris. Mais, selon les historiens, il n'en

est rien. Historiquement, on sait que l'armée

du roi Charles VII partit de Reims avec Jeanne d'Arc

en août 1429. Les troupes se dirigèrent

vers Paris via Château-Thierry, Provins et Compiègne.

À l'assaut des murailles de la capitale, Jeanne

reçut un trait d'arbalète dans la cuisse.

Puis elle fit retraite vers Compiègne en passant

par l'est de Paris. À quelle occasion Jeanne

d'Arc aurait-elle pu passer par Sèvres

?

Les archives de cette époque permettent de suivre

son itinéraire jour après jour et on n'y

trouve aucune trace de ville ou de village du sud-ouest

parisien. Cette région était de plus très

fortement tenue par les Anglais à cause du pont

de Saint-Cloud.

C'était, en aval de Paris, le seul pont pour

traverser la Seine et donc pour communiquer avec la

Normandie.

Cette croyance de la venue de Jeanne d'Arc à

Sèvres

vient du clergé local. Une série de notes

écrite au XIXe siècle par l'abbé

Bainvel fut reprise en 1899 par l'abbé Lefèbvre

dans une parution hebdomadaire du diocèse de

Versailles.

Elle affirmait, tout à fait dogmatiquement, que

Jeanne était passée par Sèvres

en 1429. Avec sa troupe, elle aurait attaqué

un poste anglais installé ---»»

2/2

|

|

Le baptistère est dominé par l'Ecce homo

de O'Hara de Nieuverkerke. |

|

«Jeanne d'Arc à Saint-Romain», 1901.

Tableau de Paul-Hippolyte Flandrin (1856-1921). |

|

Jeanne d'Arc à Sèvres ? (2/2)

---»» à flanc de coteau. Beaucoup

d'Anglais seraient morts, dont leur chef, un dénommé

Bossey. Le reste se serait enfui. Après la bataille,

Jeanne serait allée prier à l'église

pour remercier Dieu de cette victoire. Par la suite,

Bossey aurait donné son nom au lieu-dit de la

Croix-Bosset, un quartier de Sèvres

qui existe toujours. L'abbé Bainvel rapporte

dans ses notes que des ossements humains d'hommes ont

été trouvés à maintes reprises,

lors de travaux de jardinage ou de voirie, dans le lieu

de Croix-Bosset. Il pourrait donc s'agir des restes

de soldats anglais...

Cette histoire branlante ne tient que par la ressemblance

factice des noms. Une histoire comme le XIXe siècle

savait en inventer... En réalité , le

nom de Croix-Bosset viendrait plutôt de «Croix

boissée», c'est-à-dire une croix

ornée de buis. En effet, «(...) le jour

des Rameaux, on ornait de couronnes de buis bénit

le calvaire des cimetières et les croix des carrefours»,

lit-on dans le livret édité par la paroisse.

Quoi qu'il soit, dans les années 1900, mettant

à profit un legs de deux mille francs pour l'acquisition

d'un tableau religieux, la fabrique de Saint-Romain

acheta cette toile et son sujet si équivoque

au peintre Paul-Hippolyte Flandrin.

Dernier détail intéressant : d'après

les témoignages de ses descendants, Flandrin

se serait inspiré des visages des membres de

sa famille pour peindre les figures des personnages.

Source : «L'église

Saint-Romain de Sèvres», livret édité

par la paroisse, 2009.

|

|

|

Bas-relief «Ecce homo»

Œuvre d'O'Hara de Nieuverkerke, 1849. |

Le bas-côté nord aboutit à la chapelle Saint-Joseph. |

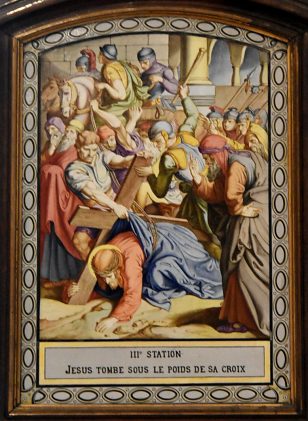

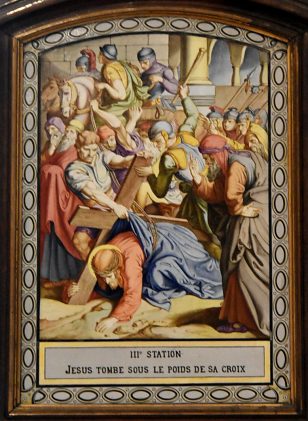

Chemin de croix, IVe station.

Porcelaine de Sèvres, 1873. |

«Le Baptême du Christ»

Haut-relief attribué à Louis-Simon Boizot. |

Chemin de croix, IIIe station

Porcelaine de Sèvres, 1873. |

La partie ouest du bas-côté nord est la plus ancienne

de l'église (XIIe et XIIIe siècles).

La pile massive à section à moitié carrée

est née de la

consolidation intervenue en 1688 pour soutenir le clocher. |

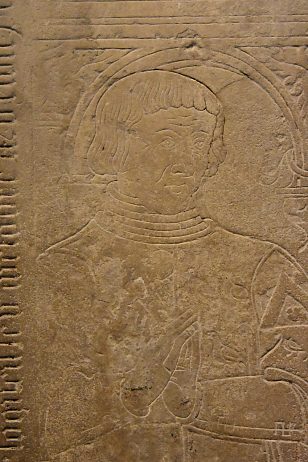

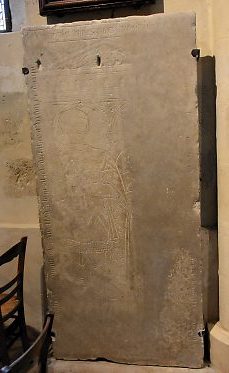

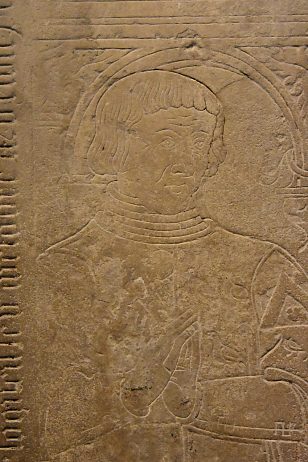

Pierre tombale de Henry de Livres

(mort en 1539), détail. |

|

«La Descente de croix»

Bas-relief en plâtre attribué à Henri-Victor

Roguier. |

Liste des bienfaiteurs de l'église, détail.

Voir plus haut

ce qu'il faut penser

de la référence à l'année 675. |

«Jeanne d'Arc à Saint-Romain», détail.

Tableau de Paul-Hippolyte Flandrin. |

La nef et le bas-côté sud vus depuis l'avant-nef

sud. |

|

Le

Baptême du Christ.

Pendant longtemps, cette œuvre

a été attribuée au sculpteur

Henri-Victor Roguier (1758-1841), élève

de Louis-Simon Boizot et attaché à

la Manufacture de Sèvres.

À l'occasion de récents travaux

de restauration, lit-on dans une note affichée

dans la nef, les spécialistes ont pu l'attribuer

à son véritable auteur : Louis-Simon

Boizot (1743-1809) qui fut chef de l'atelier

des sculptures à la Manufacture de Sèvres

et qui eut donc Roguier parmi ses élèves.

Cette attribution à Boizot est néanmoins

un peu étonnante. Cet artiste était

franc-maçon et détournait son art

de tout sujet lié à la religion

chrétienne et à la Bible.

On lui doit maintes pièces illustrant les

mythes gréco-romains (Diane, Vénus,

Apollon, Cybèle, etc.). On lui doit aussi

une très attachante Marie-Antoinette présentant

le dauphin (avec une reine de France à

la poitrine dénudée comme les déesses).

Bien des attributions à cet artiste ne

sont pas certaines par manque de documents formels.

Lui attribuer un haut-relief sur le Baptême

du Christ doit être fait avec précaution.

Voir un encadré

sur Boizot à l'exposition de porcelaine

de Sèvres donnée au musée

des Beaux Arts de Troyes.

|

|

Le Père céleste dans «Le Baptême

du Christ»

attribué à Louis-Simon Boizot (1758-1809). |

|

Le bas-côté nord et l'escalier médiéval. |

Deux anges tiennent un écusson dans

une console romane du bas-côté nord (XIIe

siècle). |

|

L'escalier

du clocher. La photo ci-contre montre

l'endroit le plus ancien de l'église (quatrième

travée). Le mur gouttereau et son escalier

datent du XIIe siècle. L'arcade en plein

cintre signe le style roman (associé à

une belle console d'un écusson tenu par

deux anges), tandis que l'arcade qui la précède

(au premier plan) est en tiers point, donc de

style gothique. Sur la droite, la grosse pile

de section carrée qui soutient le clocher,

remonte au Moyen Âge, mais elle a été

refaite au XVIIe siècle.

L'escalier est resté longtemps caché.

En 1989, en cognant sur le pilier du mur gouttereau,

on s'est aperçu que le bruit résonnait

creux. Décision fut prise d'ouvrir le pilier...

et l'on découvrit alors cet escalier du

XIIe siècle qui mène aux cloches.

La première marche se situe environ à

1,50 mètre de hauteur et on ne sait pas

comment on l'atteignait. Y avait-il, devant, un

petit escalier de bois ?

|

|

|

«Hoc est corpus meum»

Vitrail dans le bas-côté nord, 1846.

Atelier de François Fialex à Mayet. |

«Ecce Agnus Dei»

Atelier de François Fialex à Mayet, 1846,

détail. |

|

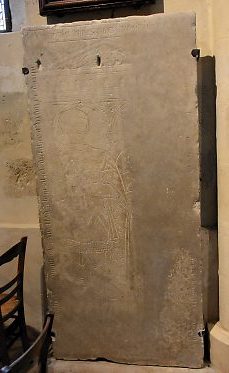

Pierre tombale de Henry de Livres

(mort en 1539). |

Demi-pierre

tombale de «Hue de Sèvres»

(mort en 1339) ---»»»

Les inscriptions ont été effacées

car

cette pierre a servi de pavement dans la nef

à un endroit très passant, contrairement

à celle d'Henry de Livres qui était

posée près d'un mur. |

|

|

|

Pierres

tombales. Les fouilles entreprises

en 1989 dans le sous-sol de la nef ont montré

que l'église Saint-Romain était

une véritable nécropole !

Des centaines de corps y ont été

ensevelis du Moyen Âge à la

Révolution, dont plus de 120 au XVIIIe

siècle. Sur une superficie aussi

réduite, pas de place pour les cercueils

: sauf exception, les corps étaient

enfouis à même la terre, en

creusant un nouveau trou et, s'il le fallait,

en repoussant les ossements qui gênaient...

Qui enterrait-on là? Tout le monde

: les curés de la paroisse, des nobles,

des notables, des domestiques (jardinier,

femme de chambre), bourgeois, meuniers,

marchands de vins, épiciers, etc.

On a néanmoins retrouvé deux

pierres tombales : l'une, entière,

de Henry de Livres, mort en 1539 et l'autre,

brisée, de Hue de Sèvres,

écuyer mort en 1339. Ces pierres

sont exposées dans l'église.

Source : «L'église

Saint-Romain de Sèvres», livret

édité par la paroisse, 2009.

|

|

|

|

|

|

| LES VITRAUX ET

L'ORIGINE LÉGENDAIRE DE L'ÉGLISE SAINT-ROMAIN |

|

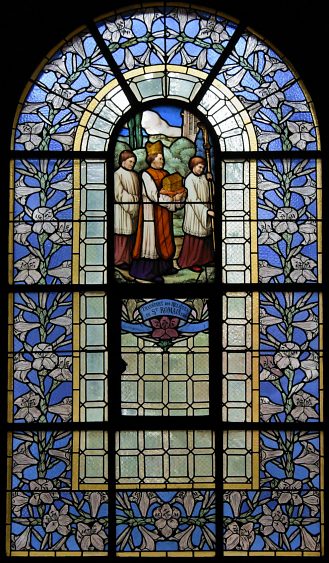

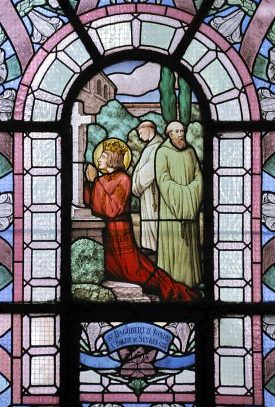

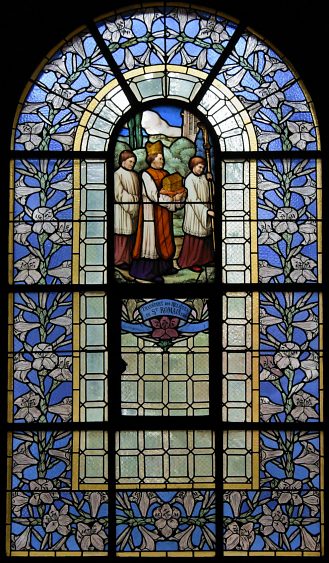

Le Transfert des reliques de saint Romain de Blaye en 1504.

Vitrail du XIXe siècle dans le bas-côté sud.

Atelier inconnu. |

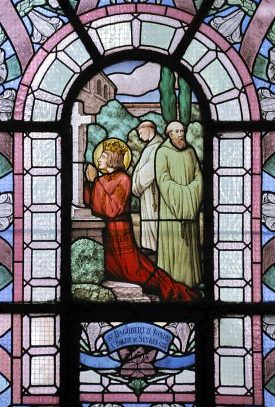

Saint Germain guérit une jeune fille aveugle.

Détail d'un vitrail du XIXe siècle dans le bas-côté

sud. |

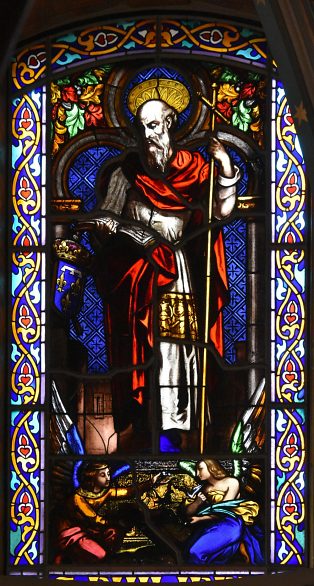

Saint Dagobert II fonde l'église de Sèvres.

Détail d'un vitrail du XIXe siècle dans le bas-côté

sud. |

|

La légende

sévrienne dans les vitraux. Trois vitraux

de l'église, datés du XIXe siècle, relatent

la légende attachée à l'église.

Quel édifice cultuel y avait-il au VIIe siècle

dans ce petit village? Au moins une chapelle car l'évêque

Germain y vint en tournée pastorale et délivra

une aveugle possédée du démon. Celui-ci

empêchait la jeune fille, dénommée Magneflède,

de rentrer dans l'église. Germain fit et refit le signe

de la croix sur le front de la possédée jusqu'à

ce que le démon s'en aille. Une autre légende

veut que Dagobert II ait fondé l'église en 675,

mais il n'en existe aucune preuve. L'épisode est néanmoins

illustré dans un vitrail du bas-côté sud.

L'église Saint-Romain a-t-elle reçu des reliques

de saint Romain de Blaye en 1504 comme l'illustre le vitrail

du XIXe siècle ci-contre? Aucun document ne l'atteste.

Mais, autrefois à Sèvres,

le 22 mai était la fête de la Translation des

reliques. En revanche, en 1790, lorsque la Révolution

fit fermer l'abbaye de Saint-Denis,

l'abbé Gandolphe, curé de Sèvres,

réclama et obtint des reliques de Romain de Blaye.

Le transfert se fit en grandes pompes avec la Garde Nationale.

Ces reliques seront brûlées sous la Terreur,

le 29 janvier 1794.

|

|

L'élévation nord vue à travers une arcade du

côté sud.

La zone sombre dans le bas-côté correspond à l'escalier

du XIIe siècle

mis au jour lors de travaux de 1989. |

La voûte de la nef

depuis la tribune occidentale jusqu'à l'abside.

La vue est obtenue avec un grand angle. |

Têtes de femme et d'homme sur la clé d'ogive

de la quatrièmre travée (XIIIe siècle). |

|

|

L'humidité

de l'église.

L'étroite vallée du Ru de Marivel étant

parsemée d'étangs et de marais, l'humidité

a toujours posé un problème au village de Sèvres

et à son église. En 1756, la Manufacture royale

de porcelaine déménagea à Sèvres

dans les bâtiments qui sont actuellement ceux du Centre

International d'Études Pédagogiques (photo ci-contre).

La paroisse du village devint Paroisse Royale. En conséquence,

le roi Louis XV prêta une oreille attentive aux doléances

que les Sévriens adressèrent à ses services.

En 1765, le curé de Saint-Romain adressa un rapport

au sieur Bertin, contrôleur général des

finances, et y souligna deux problèmes : l'humidité

qui est «affreuse» ; ensuite la superficie de

l'église devenue trop petite à la suite de l'augmentation

de la population.

Dans ce rapport, l'humidité est illustrée par

des détails aussi précis qu'amusants : les hosties

du tabernacle se corrompent d'un jour à l'autre malgré

les précautions prises ; le pain qui va servir à

l'Élévation et qui reste sur l'autel pendant

les trois quarts d'heure que dure le prêche (!) devient

comme «un linge mouillé» ; quand vient

l'Élévation, l'hostie tombe et s'enroule sur

le doigt du célébrant, le jetant dans un grand

embarras. Enfin, le clou est pour la fin : «Cette humidité

est si affreuse qu'on a vu des crapauds se promener autour

des marches de l'autel.»

L'église était trop petite. Selon le rapport,

elle pouvait contenir au plus sept cents personnes, mais,

«dans la dernière quinzaine de Pâques,

peut-on y lire, il y eut entre onze cens et douze cens paroissiens».

Enfin, la supplique était accompagnée d'un plan,

dressé par un architecte expert, qui remédiait

à tous ces défauts. Louis XV s'y montra sensible

et accorda trois mille livres. On put ainsi prolonger le chœur

par une abside de style néo-classique et reculer la

grille qui le fermait. Tout l'espace de la travée au

niveau des chapelles des bas-côtés fut ainsi

libéré pour les fidèles.

Source : «L'église

Saint-Romain de Sèvres», livret édité

par la paroisse, 2009.

|

|

Le Centre International d'Études Pédagogiques au bout

de l'avenue Camille Sée à Sèvres.

Ce bâtiment abritait autrefois la Manufacture de porcelaine.

Un projet de reconstruction prévoyait, en 1868, d'élever

la nouvelle église Saint-Romain

à l'endroit même de l'avenue Camille Sée. |

«L'Adoration des mages» de Jean Restout, 1718.

Tableau vraisemblablement offert à l'église par

la reine Marie Leczinska en 1847. |

|

La

reconstruction de l'église Saint-Romain (2/2).

---»» Le projet consistait à bâtir

l'édifice sur l'actuelle avenue Camille Sée,

c'est-à-dire juste en face de l'entrée

principale de ce qui est maintenant le Centre

International d'Études Pédagogiques.

À l'époque, ce grand bâtiment abritait

la Manufacture de porcelaine. On y aurait adjoint à

gauche et à droite différents bâtiments

(presbytère, vicariat, crèche, asile,

écoles et orphelinat). Toutes ces constructions

auraient pris la place d'un vaste espace de verdure

(qui existe toujours). Les services de l'Empereur assuraient

les fonds : Napoléon III apportait 200 000 francs

pris sur sa liste civile ; le Ministère des Cultes

engageait une subvention d'un même montant ; enfin,

la ville aurait le droit d'augmenter l'octroi, ce qui

devait apporter 300 000 francs.

Le projet ne se fit pas. Est-ce à cause de la

guerre contre la Prusse en 1870 ? Il est néanmoins

vraisemblable que les fonds qu'on avait eu le temps

de récolter ont été utilisés

pour des travaux de réfection de Saint-Romain.

À commencer par la réparation des nombreux

vitraux cassés par des éclats d'obus lors

du siège de Paris.

Source : «L'église

Saint-Romain de Sèvres», livret édité

par la paroisse en 2009.

|

|

À DROITE ---»»

Depuis l'époque de Louis XIV, la Grande Rue à

Sèvres est au niveau

des toitures de l'église Saint-Romain. D'où

l'idée grandiose,

dans les années 1860, de bâtir une nouvelle

nef au niveau

de la route, l'ancienne étant transformée

en crypte... |

|

|

|

La

reconstruction de l'église Saint-Romain (1/2).

Dans la première moitié du XIXe siècle,

l'église de Sèvres,

dévorée par une humidité pernicieuse,

s'approchait dangereusement de l'état de ruine.

Aucune réparation majeure n'avait été

entreprise depuis 1740. Au sud et à l'ouest,

les maisons surplombaient l'édifice, ce qui le

privait d'air et de soleil. L'eau menaçait partout.

Le chevet voisinait avec une fontaine, et un fossé

entourait partiellement les murs gouttereaux. Mal entretenu,

celui-ci débordait pendant les périodes

de grandes pluies, provoquant l'inondation du caveau

sous le chœur. Les fondations se délabraient,

les fissures se multipliaient, d'où un risque

fatal d'écartement des voûtes. Les charpentes

du clocher ne valaient pas mieux. Comme elles menaçaient

de s'effondrer, on avait cessé de sonner les

cloches. Le sol de la nef n'était plus qu'un

mélange de terre, de restes de corps qu'on y

avait inhumés et de morceaux de briques qui en

constituaient autrefois le revêtement.

En toute saison, l'air qu'on respirait dans l'église

était fétide, malsain ; un froid permanent

y régnait. En 1859, dans une lettre à

l'empereur Napoléon III, le curé Bainvel

rappelait une des causes de ces calamités : «Les

grands travaux entrepris par Louis XIV pour le percement

de la route de Paris à Versailles

ont mis l'église à 10 mètres environ

au dessous du sol, sur lequel elle fut primitivement

construite. Il en résulte que les eaux l'inondent

de toute part et la rendent d'une insalubrité

irrémédiable.»

Cet état de pourrissement faisait fuir les fidèles

: ils s'étaient mis à fréquenter

les églises des communes voisines. Certains Sévriens

en oubliaient carrément la pratique religieuse.

Pis, les enfants qui suivaient le catéchisme

dans l'église subissaient de plein fouet ce froid

vicié et les maladies afférentes. L'abbé

Bainvel écrit ainsi : «Cette année

encore [1859] nous avons eu à pleurer la mort

de trois pauvres enfants du pays, frappés en

pleine église des affections auxquelles ils ont

succombé.»

Il était donc urgent de consolider l'édifice

et de l'assainir. L'abbé Bainvel, qui servit

à la cure de 1832 à 1871, en appela dès

1851 à son évêque à Versailles,

puis, la même année, au maire de Sèvres

et au Conseil municipal. Tout le monde était

d'accord sur les travaux, mais il fallait trouver des

fonds. En désespoir de cause, le maire et le

curé n'eurent d'autre solution que de s'adresser

directement à l'empereur Napoléon III.

Ce qu'ils firent en 1859. L'Empereur y répondit

favorablement et convoqua les intéressés

en août 1860 au château de Saint-Cloud.

Jusque-là, des architectes, consultés

dans les années 1807 à 1850, avaient dressé

de nombreux devis qui sont d'ailleurs conservés

dans les archives de la ville. Mais, avec l'appel à

l'Empereur, les travaux prirent une autre dimension

car les historiens ont découvert, dans ces mêmes

archives, des projets de reconstruction de l'édifice.

Ainsi, dans un rapport daté de 1867, deux possibilités

se dégagent : convertir l'église en crypte

et bâtir au-dessus, au niveau de la route, une

nouvelle nef soutenue par des piliers de fonte ; ou

bien transformer la nef en transept d'un nouvel édifice

à construire en direction du sud, ce qui aurait

orienté l'église du nord au sud et non

plus de l'est vers l'ouest. Chacun de ces projets exigeait

des travaux colossaux. On fit mieux. Un rapport d'août

1868 s'oriente vers la construction en bonne et due

forme d'une nouvelle église dans un autre endroit.

--»» Suite 2/2 à gauche.

|

|

|

|

|

|

Chapelle de la Vierge à l'extrémité du

bas-côté sud. |

La Vierge dans la chapelle de la Vierge. |

|

Les

vitraux de Saint-Romain (2/2).

---»» L'architecte départemental

de la Sarthe, mécontent de la restauration

des vitraux de la cathédrale du Mans par

la Manufacture de Choisy-le-Roi, s'adressa à

Alexandre Brongniart qui dirigeait la manufacture

de Sèvres.

Celui-ci lui envoya François Fialex, peintre

de bordures, qui créa peu après

son propre atelier à Mayet, au sud du Mans.

Le reproche adressé à la Manufacture

de Choisy-le-Roi était de créer

un contraste excessif entre l'ornementation et

les personnages. Mais on finit par faire le même

reproche à Fialex...

Les ateliers de peinture sur verre de Choisy-le-Roi

et de Sèvres formèrent des verriers

comme Gsell, Oudinot, Gérente et Fialex... qui

avaient fini par ouvrir leurs propres ateliers.

La fermeture des ateliers de peinture sur verre

de Choisy-le-Roi en 1848 et de Sèvres en

1854 permit à ces verriers d'accroître

la clientèle de leurs ateliers, leur assurant

une viabilité de plusieurs dizaines d'années.

À Saint-Romain, les vitraux du bas-côté

nord, consacrés à l'Eucharistie,

sont aussi de François Fialex. Quant à

ceux

du bas-côté sud, ils ne portent

pas de signature.

Sources : 1) «L'église

Saint-Romain de Sèvres», livret édité

par la paroisse, 2009 ; 2) «Un patrimoine

de lumière, 1820-2000», Éditions

du Patrimoine, 2003.

|

|

Chapelle Saint-Joseph à l'extrémité

du bas-côté nord

avec son vitrail de la Vie de saint Jean-Baptiste. |

|

«Joseph vendu par ses frères», détail

---»»»

Bas-relief en plâtre d'Henri-Victor Roguier dans le bas-côté

nord. |

| «««--- Le bas-côté

sud aboutit à la chapelle de la Vierge. |

|

|

|

|

|

Architectures.

Tout le charme archéologique de l'église

transparaît dans cette vue à droite des

quatrième et troisième travées

sud. La quatrième travée remonte au XIIIe

siècle, la seconde au XVIe.

À partir de l'arcade, on voit que la colonne

cylindrique au centre laisse la place à une colonne

semi-engagée qui s'élève jusqu'à

la voûte. Mais le plus intéressant, ce

sont les intrados de ces arcades. Au XIIIe siècle

(partie gauche de la photo), l'intrados possède

deux tores séparés par une large arête

plate, ce qui montre une recherche artistique certaine.

L'ensemble rentre en pénétration dans

la pile.

En revanche, l'intrados du XVIe siècle, sur la

droite, a l'aspect d'une grosse moulure assez vulgaire,

comme on le voit d'ailleurs dans toutes les arcades

de la partie occidentale de l'église, partie

entièrement datée du XVIe siècle.

La photo,

donnée plus haut, du côté sud de

la nef le montre clairement.

Visiblement, la fabrique n'a pas voulu faire de dépenses

inutiles. Peut-être se concentrait-on alors sur

l'agrandissement de la nef qui devait demeurer l'objectif

principal.

|

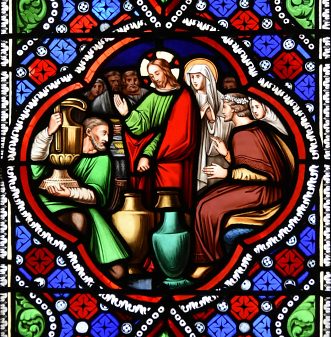

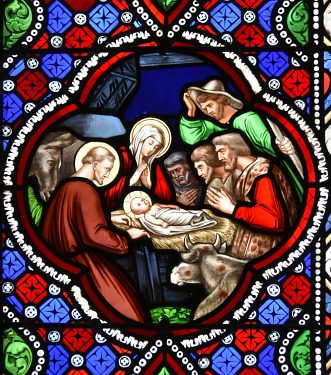

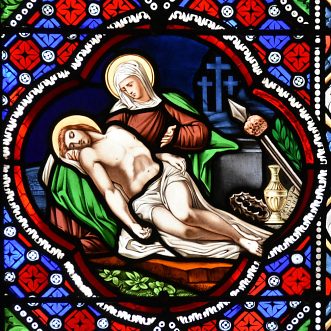

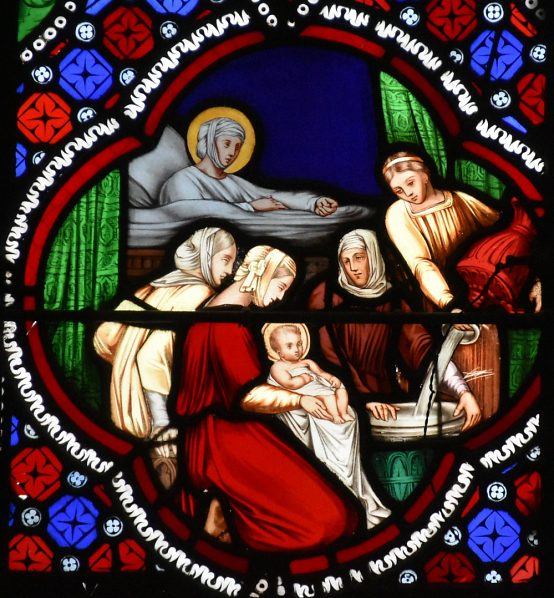

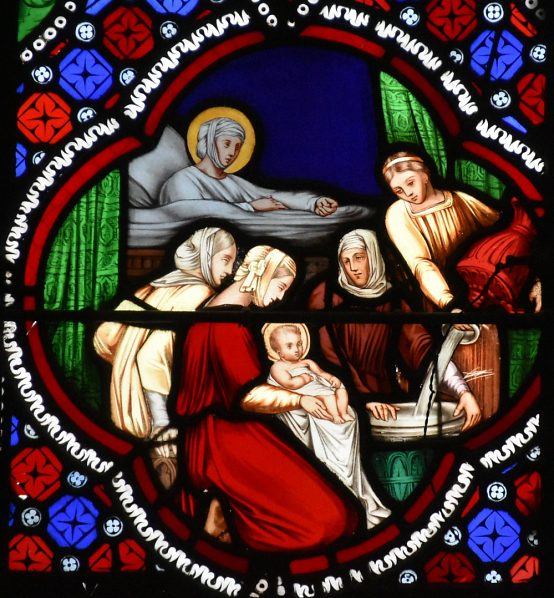

QUATRE PANNEAUX

DES SCÈNES DE LA VIE DE LA VIERGE

ATELIER FRANÇOIS FIALEX

1846. |

|

Arcades du XIIIe siècle et du XVIe siècle dans

la nef. |

«La Naissance de la Vierge», atelier François

Fialex à Mayet, 1846. |

|

Quatrième travée : l'élévation nord

avec la pile qui soutient

le clocher et les colonnettes du XIIe siècle. |

«Ecce Agnus Dei» (Vie de saint Jean-Baptiste). |

Hérodiade demande la tête de Jean-Baptiste

Vitrail de la Vie de saint Jean-Baptiste. |

|

La voûte de la chapelle Saint-Joseph

est peinte de rinceaux polychromés. |

Mouluration du XIIIe siècle

dans les nervures d'une ogive du bas-côté

nord. |

|

|

Curiosités

intérieures. La photo à gauche

montre l'élévation nord de la quatrième

travée, l'une des plus anciennes de l'église

puisqu'elle remonte aux XIIe et XIIIe siècles,

et donc l'une des plus intéressantes sur le plan

historique. La pile massive, initialement cylindrique,

a été renforcée en 1688 pour soutenir

le clocher jugé en mauvais état à

cette époque. Dans la partie haute de cette élévation,

l'arcade sépare le clocher de la nef. On y voit

des colonnettes jumelées qui s'élèvent

sur une petite longueur. Elles sont datées du

XIIe siècle et ont été mises au

jour lors des travaux de 1989.

À ce sujet, une question se pose aux archéologues.

Aujourd'hui, le clocher n'est visible qu'au nord (voir

photo

plus haut), mais ses éléments architecturaux

sont semblables sur les quatre faces (et donc cachés

sur trois d'entre elles). La toiture était-elle

donc plus basse jadis pour dégager le clocher

sur les quatre points cardinaux? Si c'était bien

le cas, il serait permis de penser que l'église

était plus petite que celle d'aujourd'hui et

limitée à la moitié venant du XIIIe

siècle, c'est-à-dire la partie orientale.

C'est aussi lors des travaux de 1989 qu'on a découvert

que la voûte de la chapelle

de la Vierge et celle de la chapelle

Saint-Joseph étaient peintes d'une série

de rinceaux colorés. L'ensemble a été

dégagé par une artiste spécialisée.

Mais aucune trace de dessin n'a été trouvée

sur les voûtes des bas-côtés. Enfin,

les deux photos d'ogive ci-dessus montrent l'évolution

de la forme des nervures au cours des XIIe et XIIIe

siècles.

Source : «L'église

Saint-Romain de Sèvres», livret édité

par la paroisse, 2009.

|

|

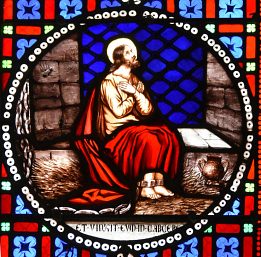

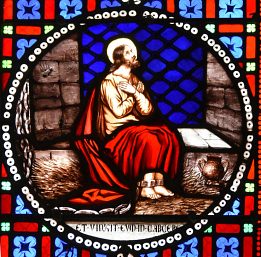

Vitrail de la Vie de saint Jean-Baptiste.

Atelier de François Fialex à Mayet, 1843.

«Jean-Baptiste en prison» ---»»»

(Vie de saint Jean-Baptiste) |

«Appel à la conversion»

(Vie de saint Jean-Baptiste) |

|

|

|

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-ROMAIN ET SON ABSIDE DU XVIIIe SIÈCLE |

|

Le chœur de l'église Saint-Romain et les chapelles des

bas-côtés.

L'abside de style néo-classique date du règne de Louis

XV.

Le chœur a été entièrement restauré

dans les années 2017-2019. |

|

|

Le chœur de Saint-Romain après les travaux de restauration

de 2017-2019. |

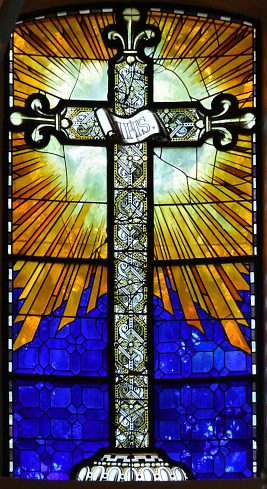

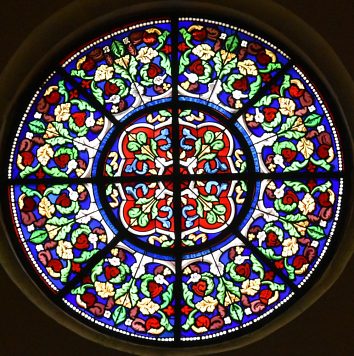

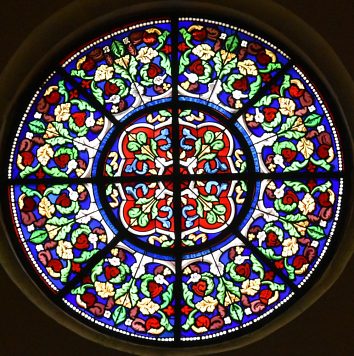

La rose de la façade occidentale est due à François

Fialex (1846). |

|

La

rose de la façade. Elle appartient

à la catégorie des verrières dites

ornementales. La production de ce type d'ouvrages

était facilitée par la répétition

de leur décor qui permettait à l'atelier

créateur de mettre en place un travail quasi

industriel. D'où une diminution importante du

coût. Pour une même surface, une verrière

dite légendaire, c'est-à-dire avec

une scène historique, coûtait en moyenne

quatre fois plus cher. Ce type de vitrail (ici, un décor

végétal) a commencé à sortir

des ateliers français en 1837, notamment celui

de Maréchal de Metz.

Ces verrières, disposées dans les parties

hautes des églises, apportaient une lumière

diffuse qui facilitait la méditation et la prière.

Le clergé voulait en finir avec le verre blanc

du XVIIIe siècle qui inondait les nefs d'une

lumière crue. L'expérience montrait en

effet que l'atmosphère créée ainsi

gênait la dévotion.

D'après le recensement des années 1990,

la rose de Saint-Romain est le premier vitrail décoratif

posé en Île-de-France. Comme bien d'autres

vitraux de l'église, il a été réalisé

par l'atelier de François Fialex à Mayet,

au sud du Mans, en 1846.

Source : Le vitrail

religieux par Martine Callias Bey dans «Un

patrimoine de lumière, 1820-2000», Éditions

du Patrimoine, 2003.

|

|

|

Les trois vitraux du chœur au sein de l'ornementation restaurée

en 2019. |

Le chœur et les bas-côtés vus de la chapelle de

la Vierge. |

La voûte du chœur est en berceau depuis les années

1760. |

|

Sous Louis XV, les travaux entrepris

dans l'église n'ont pas seulement ajouté l'abside,

ils ont aussi transformé la voûte ogivale du

chœur, datée du XIIIe siècle, en une voûte

à berceau ouverte de deux fenêtres à pénétration.

|

|

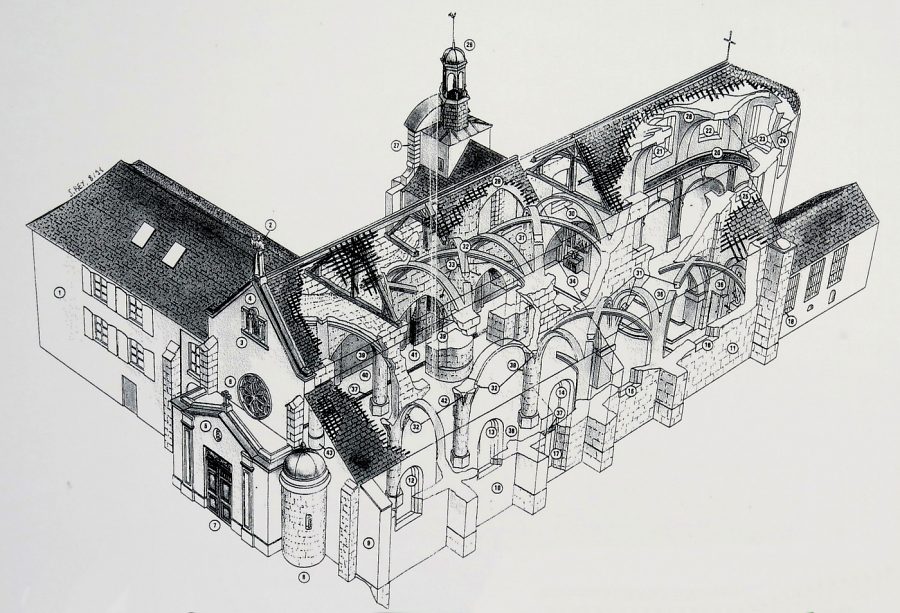

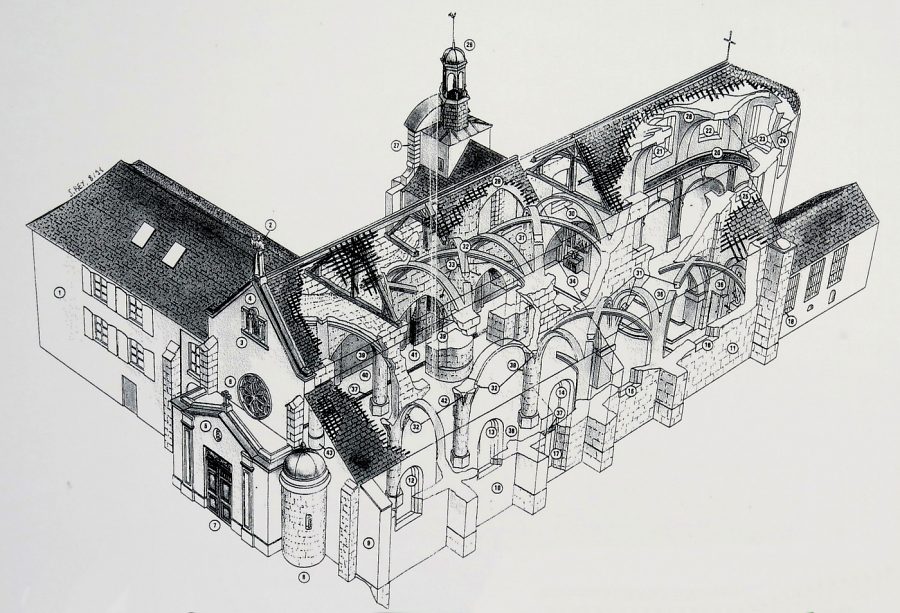

Vue axionométrique échorchée de l'église

Saint-Romain.

Dessin de S. Rey de 1991 affiché durant les travaux de restauration

de 2017-2019. |

La nef vue depuis le chœur.

L'orgue de tribune de Saint-Romain est un instrument électronique

offert par un généreux donateur.

Les anciennes orgues, installées en 1904, étant irrécupérables,

ont été démontées en 1989. |

Documentation : «L'église Saint-Romain

de Sèvres», livret édité par la paroisse,

2009

+ panneaux présents dans l'église

+ Panneaux affichés lors de la restauration de 2017-2019

+ Dictionnaire des églises de France, éditions Robert

Laffont, 1968.

+ «Un patrimoine de lumière, 1820-2000», Éditions

du Patrimoine, 2003. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|