|

|

|

|

L'existence d'une communauté chrétienne

à Amiens

n'est pas attestée avant le IVe siècle. Lors des incursions barbares

sur la Picardie en 407, on sait qu'un premier temple a été détruit.

L'évangélisation de la Gaule allant grand train dès le Ve siècle,

les sources historiques indiquent qu'un deuxième monument - bâti

à l'emplacement de l'actuelle cathédrale - remplaça le premier.

À la suite d'un incendie dévastateur, une cathédrale romane est

érigée entre 1137 et 1152. C'est dans ses murs que Philippe Auguste

épouse la princesse danoise Ingeburge en 1193. En 1206, le chef

de saint Jean-Baptiste, pris à Constantinople, prend place dans

la cathédrale et accroît notablement son prestige. Il s'en suit

l'institution de l'un des plus importants pélerinages du nord de

la France au Moyen Âge et une source de revenus pour le chapitre.

L'édifice étant détruit par le feu en 1218,

les plans d'une gigantesque cathédrale gothique sont dressés

aussitôt. Le chantier démarre dès 1220. Il sera

terminé cinquante ans plus tard. On commença par le

transept, puis la nef (1240), et enfin le chevet (vers 1269). Un

bâtiment de cette taille ne pouvait s'en tirer sans dommages

: incendies, tempêtes, explosion d'un moulin à poudre

en 1675, ou simplement remaniements en modifièrent certaines

parties au cours des âges. Après le Concile de Trente,

le sanctuaire est aménagé, le jubé est remplacé

par une grille.

La Révolution amène son lot de vandalismes, notamment

sur la statuaire de la façade. En 1810, l'architecte Godde

est chargé de la restauration, remplacé par Cheussey

en 1821. La restauration de la statuaire mutilée crée

la polémique au sein des érudits amienois, ce qui

entraîne la démission de Cheussey en 1848. Il est remplacé

par Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) qui va s'emparer du

projet à bras-le-corps. Il restaurera la cathédrale

d'Amiens, qui incarne pour lui l'église gothique par excellence,

selon ses vues personnelles. La façade occidentale porte

son empreinte. Au XXe siècle, les guerres épargneront

à peu près le monument, inscrit au Patrimoine mondial

de l'humanité par l'UNESCO en 1981.

|

|

La nef et le chœur de la cathédrale d'Amiens.

Photographie prise depuis le milieu de la nef. |

|

Architecture

de la cathédrale.

La construction démarre en 1220 sur les plans de

Robert de Luzarches qui en fixe les grandes lignes, notamment

l'élévation à trois niveaux et le détail de la façade

occidentale.

Ensuite vient Thomas de Cormont qui poursuit l'œuvre (travées

droites du chœur, déambulatoire, chapelles rayonnantes, voûtes

de la nef). Enfin son fils Renaud se charge de la partie restante

(superstructures du chœur et de l'abside, voûtes de la croisée

et des parties orientales). En 1269, le gros œuvre est pratiquement

achevé.

La cathédrale d'Amiens

donne dans le gigantisme. Pour la hauteur de la croisée du

transept, elle n'est devancée que par celle de Beauvais

(42,30 mètres contre 48 mètres). Pour le reste, elle surpasse

de loin les autres cathédrales de France.

|

D'un volume intérieur de deux

cent mille mètres cubes, elle contiendrait en entier la cathédrale

de Paris. Cette dernière fait 127,50 mètres de longueur

totale, alors que la cathédrale d'Amiens

fait 133,50 mètres de longueur intérieure (dite «dans œuvre»)

et 145 mètres de longueur hors œuvre.

La longueur de son transept est de 70 mètres contre 45 mètres

pour celle de Paris. La comparaison des superficies est édifiante

: 7700 m² contre 4800 m² à Paris.

La question que l'on se pose immédiatement est de savoir où

les Amiénois ont trouvé les fonds pour construire un pareil

monument - et en moins d'un demi-siècle. Un début de réponse

est fourni plus

bas.

Source : La cathédrale Notre-Dame

d'Amiens, Éditions du Patrimoine.

|

|

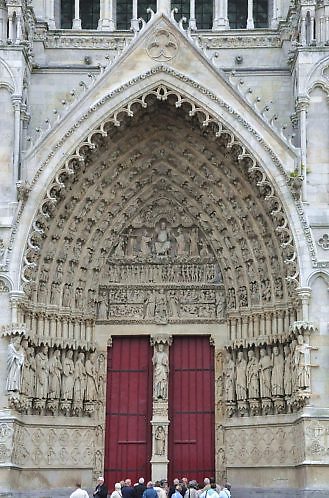

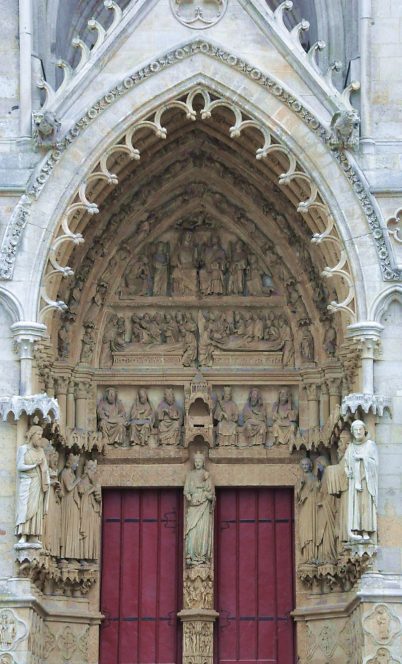

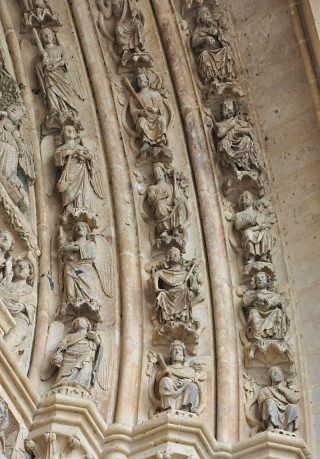

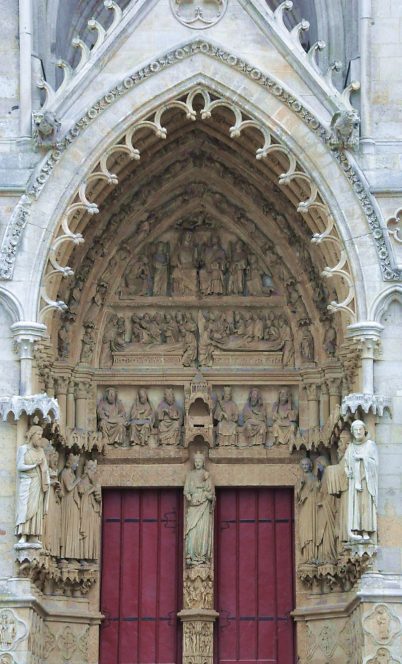

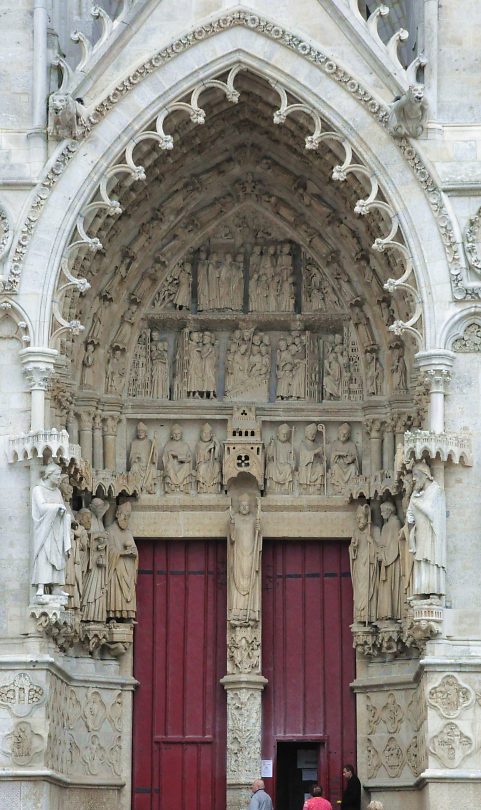

| LA FAÇADE

OCCIDENTALE (1ère moitié du XIIIe siècle) |

|

| LE PORTAIL CENTRAL

DE LA FAÇADE OCCIDENTALE, DIT «DU BEAU DIEU» |

|

La façade occidentale de la cathédrale d'Amiens. |

|

La façade

de la cathédrale affiche une

très belle harmonie. Sa construction a

commencé en 1220, mais le dernier étage

de la tour nord n'a été achevé

qu'en 1402. Les statues de la galerie des Rois

(au-dessous de la rose) ont presque toutes été

restaurées par Viollet-le-Duc au XIXe siècle.

Le «réseau» de la rose date

du XVIe siècle. Enfin, la galerie des Sonneurs

(ou des Musiciens), située au-dessus de

la rose, a été reconstruite par

Viollet-le-Duc.

|

|

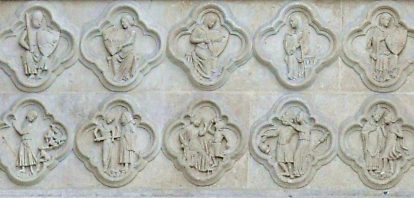

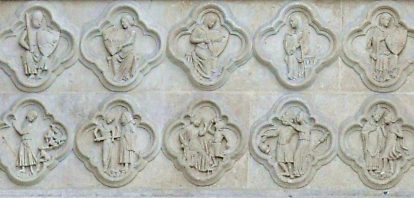

Bas-reliefs dans le soubassement droit.

Comme ceux du soubassement gauche, ils représentent

des paires de vices et de vertus. |

|

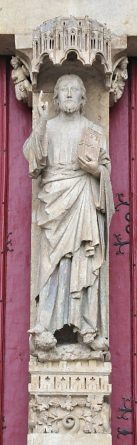

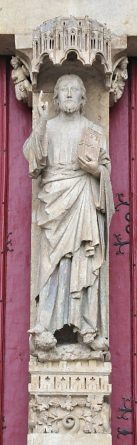

Le «Beau Dieu» d'Amiens

Trumeau du portail central. |

Le bas de l'Arbre de Jessé.

Voussure gauche du «porche», c'est-à-dire

de la partie la plus extérieure du portail central. |

|

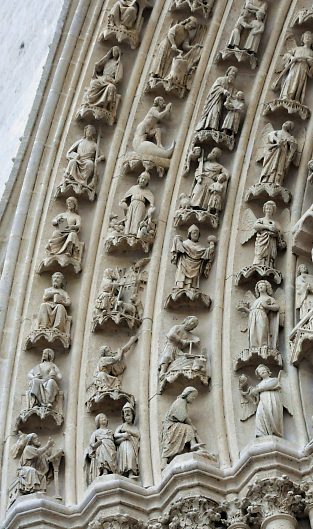

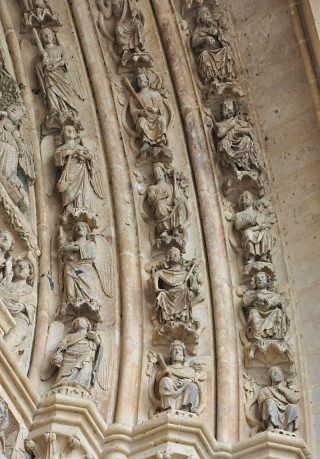

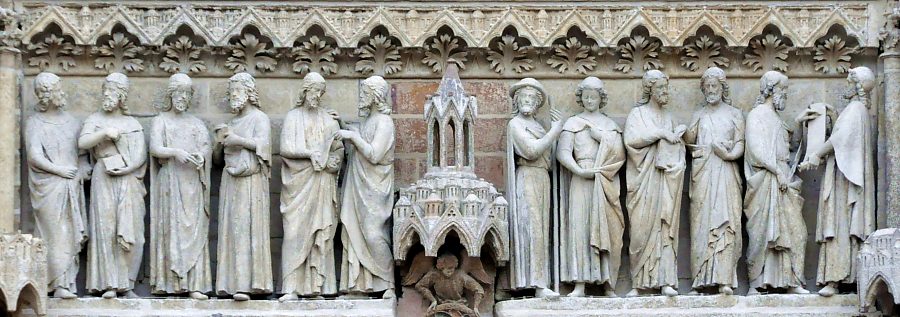

Statues dans l'ébrasement et le piédroit gauches

du portail central.

De droite à gauche, on voit d'abord les apôtres

: Paul (reconnaissable à son glaive), Jacques le Mineur,

Thomas, Matthieu, Philippe, Simon (ou Jude), puis les deux prophètes

Ézéchiel et Daniel.

| Les démons au

bas des voussures droites du portail central représentent

l'Enfer. ---»»» |

|

|

|

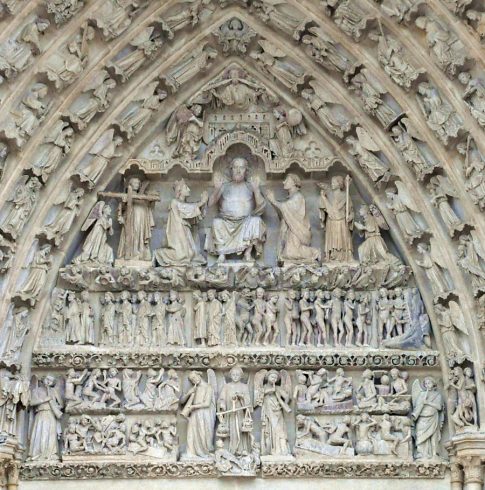

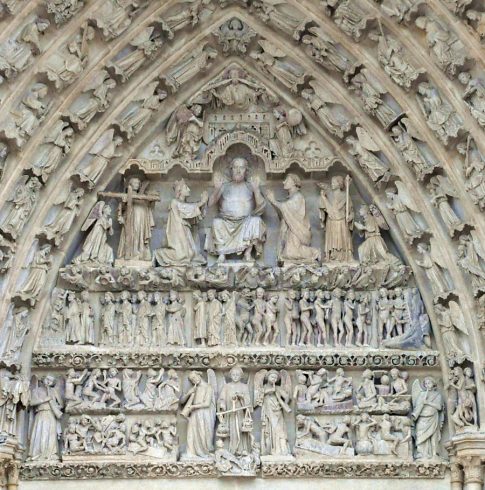

| LE TYMPAN DU PORTAIL

CENTRAL (LE JUGEMENT DERNIER) |

|

L'ensemble du tympan du portail central (XIIIe siècle). |

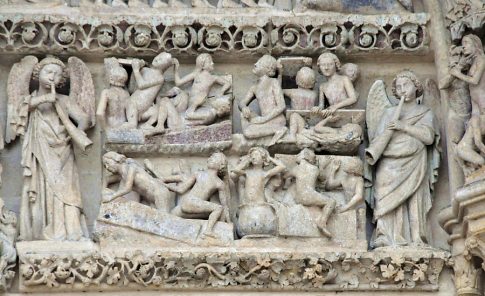

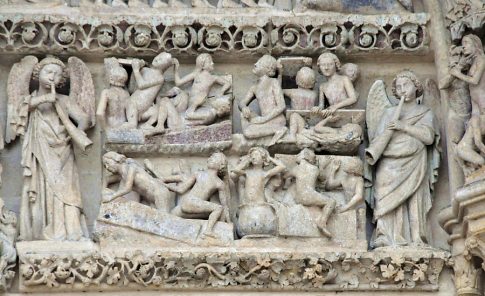

Portail central : La Résurrection des corps dans le linteau

(XIIIe siècle). |

|

Qu'a-t-on

restauré sur la façade occidentale au XIXe siècle

? Amiens

a eu de la chance. La statuaire du XIIIe siècle des

portails a peu souffert du vandalisme révolutionnaire,

comme elle avait peu souffert, deux siècles plus tôt,

de l'iconoclasme protestant. Dans les ébrasements, les

tympans, les soubassements et les voussures, pratiquement

rien n'a été saccagé. Une première restauration a été

menée de 1843 à 1847 sous la direction de l'architecte

Cheussey. Esprit très professionnel et nullement convaincu

de posséder la science infuse, il sut écouter les archéologues

érudits. Mais la façade demandait peu. Elle demeurait

d'ailleurs dans le septième et dernier chapitre des

restaurations à effectuer par Cheussey, classées par

ordre d'urgence décroissante. Parmi les interventions

les plus importantes, Cheussey a remplacé dix voussoirs

et refait à neuf la tête de l'une des statues des ébrasements

du portail central. Le Beau Dieu a vu sa main gauche

et son livre refaits. Au portail sud, la tête de l'Enfant

porté par la Vierge a été recréée. De même quelques

attributs manquants de certaines statues ont été refaits.

L'aspect plutôt satisfaisant de la façade avant

le travail de Cheussey est-il dû à des interventions

sur la pierre au XVIIIe siècle? Les spécialistes le

pensent, mais aucun document ne permet de le confirmer.

Suite à droite ---»»»

|

|

| LA GALERIE

DES ROIS SUR LA FAÇADE OCCIDENTALE |

|

La galerie des Rois «restaurée» par Viollet-le-Duc

entre 1849 et 1861

Viollet-le-Duc a ajouté des motifs végétaux

sur les arcs entre les rois. Sur une photographie de 1852

présente dans l'ouvrage «La Nuée bleue,

la Grâce d'une cathédrale», les arcs sont

nus. |

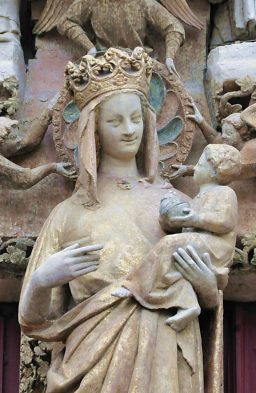

| LE PORTAIL

SUD DE LA FAÇADE OCCIDENTALE, DIT «DE LA

MÈRE DIEU» |

|

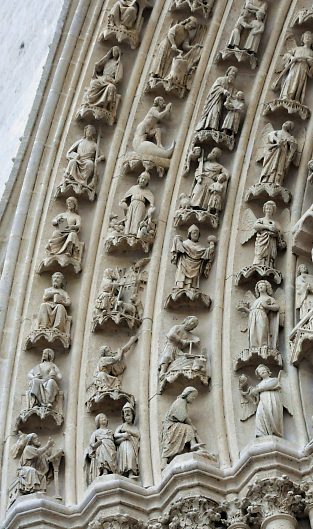

Anges et rois de Juda de l'Arbre de Jessé.

Archivolte droite du portail de la Vierge. |

La Vierge sur le trumeau

du portail de la Mère Dieu.

Elle foule un serpent à tête féminine. |

|

Le

portail de la Vierge dit «de la Mère Dieu»

présente une programme iconographique à

la gloire de Marie. Traditionnellement, le Moyen Âge

a représenté Marie de deux manières

: soit en tant que Mère de Dieu, soit en tant

que symbole de l'Église, épouse du Christ.

Dans le premier cas, on fait cohabiter les scènes

de l'Annonciation, de la Visitation, de la Nativité

et de l'Adoration des mages. Dans l'autre cas, c'est

le Couronnement de Marie, précédé

de la Dormition et de l'Assomption, auxquels on adjoint

les prophètes et l'Arbre de Jessé. Ces

deux thèmes distincts étaient jusque-là

bien séparés.

Cependant à Amiens,

dans le portail sud de la façade, ils sont réunis

pour la première fois. Le thème de l'Incarnation

et de la Mère de Dieu est traité dans

les statues-colonnes de la partie basse du portail,

(voir photo du bas avec Annonciation, Visitation et

Présentation au Temple). Le thème de la

Vierge-Église apparaît dans le tympan et

les voussures de l'archivolte.

La photo ci-dessus montre trois voussures intéressantes

: celle de gauche est peuplée d'anges portant

des cierges ou des encensoirs ; les deux autres font

référence aux ancêtres de la Vierge

dans l'Arbre de Jessé. Celle du milieu est sculptée

de rois de Juda, celle de droite d'ancêtres non

couronnés.

Source : Amiens, la grâce

d'une cathédrale, la Nuée bleue, article

«La sculpture des portails» de Iliana Kasarska.

|

|

Les statues-colonnes de l'ébrasement droit dans le portail

de la Vierge sont groupées deux par deux.

On y voit de gauche à droite les symboles liés

au thème de Marie Mère de Dieu : l'Annonciation,

la Visitation et la Présentation de Jésus au Temple. |

|

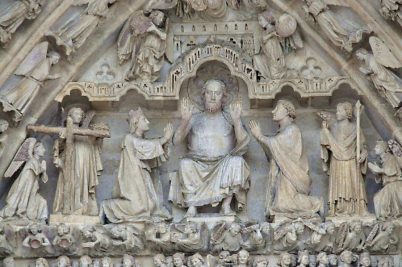

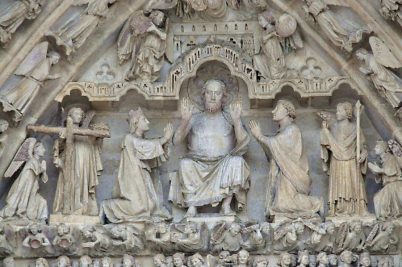

Tympan du portail central : le Souverain Juge à son tribunal.

|

|

Le

tympan du portail central (XIIIe siècle)

illustre le Jugement dernier. De haut en bas,

il montre la résurrection des morts, «réveillés»

par l'ange souffleur, et la pesée des âmes

par l'archange Gabriel. Au-dessus, les anges séparent

les justes et les damnés. Ceux-ci sont dirigés

par les démons vers le léviathan. Enfin,

au sommet trône le Christ entouré de la

Vierge et de saint Jean, tous deux intercédant

pour le salut des hommes. Encore au-dessus, les érudits

soulignent une création iconographique de

l'époque : le Christ avec deux glaives sortant

de sa bouche. Cette image est l'illustration d'un verset

de l'Apocalypse de Jean («de ore eius

gladius utraque parte acutus exibat») qui

peut s'interpréter de deux façons : un

glaive à double tranchant tenu dans la bouche

du Christ (représenté dans une clé

de voûte de la cathédrale de Paris du XIIe

siècle) ou bien deux glaives sortant de la bouche

du Christ (ce qui a été fait à

Amiens). Détail intéressant dans la séparation

des âmes : l'influence des ordres mendiants

dans la société médiévale.

En effet, on y voit saint François d'Assise (1181-1226)

à gauche, désigné par saint Pierre,

entrer le premier au Paradis (photo ci-dessous). Il

est en habit de franciscain et pieds nus. L'évêque

Arnoul de la Pierre (1236-1247) avait favorisé

l'implantation des ordres mendiants à Amiens.

C'est l'une des représentations les plus anciennes

de ce saint en France, canonisé deux ans après

sa mort, en 1228.

Sources : 1) Amiens, la grâce

d'une cathédrale, la Nuée bleue, article

«La sculpture des portails» de Iliana Kasarska

; 2) La cathédrale Notre-Dame d'Amiens,

édition du Patrimoine.

|

|

Tympan : saint François d'Assise,

désigné par saint Pierre, rentre

le premier au Paradis. |

Tympan : La séparation des élus et des damnés.

Les méchants sont dirigés vers la gueule du léviathan.

qui symbolise l'entrée de l'Enfer. |

|

---»»»

Cependant Cheussey n'avait pas toutes les qualités.

Il avait engagé trois sculpteurs pour restaurer

la partie de la statuaire endommagée lors de

la Révolution. Mais leur travail, peu respecteux

de l'iconographie, suscita la polémique. Les

érudits amiénois reprochèrent à

l'architecte d'avoir commis des erreurs impardonnables.

Lassé de ces querelles, Cheussey démissionna

en 1848. Pour être remplacé, dès

1849, par Eugène Viollet-le-Duc.

Le nouvel arrivant, âgé de 35 ans, à

la fois architecte et archéologue, ne s'embarrassa

pas d'érudits à ses côtés.

Il repensa toute la façade, choisit son atelier

d'ouvriers et se lança dans les «restaurations»...

en mettant les divers services administratifs dont il

dépendait devant le fait accompli. La partie

où l'intervention était la plus urgente

était le sommet des deux tours. Viollet-le-Duc

les remodela à son idée... Il s'attaqua

ensuite à la galerie des Rois, sous la rose,

en refaisant sculpter les statues et en rajoutant des

motifs végétaux sur les arcs qui les surplombent

(voir photo à gauche). Initialement, les arcs

étaient nus. La galerie des Sonneurs, qui joint

le sommet des deux tours (et qui accueillit des statues

jusqu'au XVIIe siècle), a carrément été

recréée par ses soins. Enfin, plus bas,

l'architecte redessina complètement les quatre

pinacles qui séparent les gâbles des trois

portails en leur donnant une forme nettement plus élancée.

Eugène Viollet-le-Duc mena «sa» restauration

à bonne fin jusqu'en 1861. De la sorte, Iliana

Kasarska (voir source) écrit que la façade

de la cathédrale d'Amiens ne nous apparaît

pas sous son aspect originel, mais qu'elle se présente

plutôt comme «une composition médiévale

du XIXe siècle». C'est un peu sévère.

En comparant la façade actuelle et les dessins

et photographies faits avant 1852, on constate que l'aspect

général de la façade occidentale

est tout à fait respecté. On optera plutôt

pour une expression du genre «façade médiévale

réaménagée».

Source : Amiens, la grâce

d'une cathédrale,

la Nuée bleue, article «La sculpture des

portails» de Iliana Kasarska.

|

|

La galerie des Rois sur la façade occidentale.

Le décor végétal sur les arcs et les têtes

de grotesques, la bouche ouverte,

au-dessus des tailloirs sont des inventions de Viollet-le-Duc.

Leur effet n'est pas toujours très heureux. |

Le portail sud, dit «de la Mère Dieu» (XIIIe

siècle).

Il réunit les deux thèmes mariaux traditionnels

: Marie en tant que Mère de Dieu dans les statues-colonnes

et Marie en tant que Vierge-Église dans le tympan et

l'archivolte. |

|

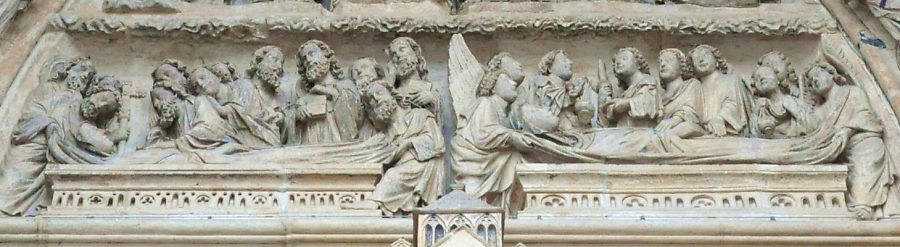

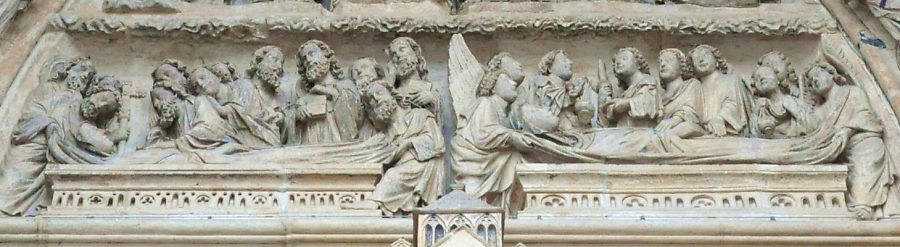

Tympan du portail de la Vierge : Mise au tombeau de la Vierge (à

gauche) et Assomption (à droite). |

|

La partie

basse du tympan du portail de la Vierge a la particularité

de présenter deux scènes presque similaires

autour du corps de Marie : l'une avec les apôtres, l'autre

avec des anges. La partie gauche montre la Mise au tombeau

de la Vierge en présence des apôtres et du

Christ. La scène suit le récit de La Légende

dorée rapportée d'après un écrit

apocryphe de saint Jean l'Évangéliste, où

l'on lit que la Vierge fut enterrée dans la vallée

de Josaphat. Le Christ, qui est présent lors de la

cérémonie, est sculpté debout, tenant

un livre dans la main droite. Il est tourné vers la

Vierge, mais regarde un apôtre. Les deux apôtres

qui déposent le corps de la Vierge rappellent Joseph

d'Arimathie et Nicomède, figures traditionnelles de

la Mise au tombeau du Christ.

|

La partie droite est une allégorie

de l'Assomption. Le corps de la Vierge est soulevé

par deux anges, qui sont eux-mêmes assistés par

sept autres anges. Leur point commun à tous est de

sourire et de regarder vers le haut, voire vers le Ciel, tandis

que les apôtres de la Mise au tombeau penchent la tête

d'un air triste. On peut voir tout à fait distinctement

que la Vierge ouvre les yeux aux anges qui l'accueillent et

leur sourit alors qu'elle a les yeux fermés dans la

Mise au tombeau.

Source : Amiens, la grâce d'une

cathédrale, la Nuée

bleue, article «La sculpture des portails» de

Iliana Kasarska.

|

|

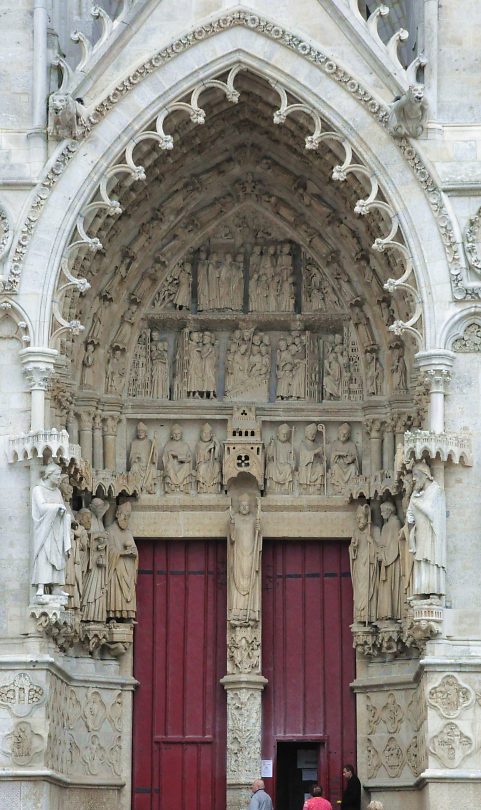

| LE PORTAIL

NORD DE LA FAÇADE OCCIDENTALE DIT «DE SAINT-FIRMIN-LE-MARTYR» |

|

Le portail de Saint-Firmin est dédié à

l'histoire sainte locale.

Sur le trumeau, saint Firmin triomphe du païen Auxilius,

à l'origine de son martyre. |

|

Statues de saints locaux dans l'ébrasement gauche du

portail de Saint-Firmin.

Depuis la porte : saint Honoré, un ange, saint Acheul,

saint Ache, un ange, sainte Ulphe. |

|

Le

portail nord de la façade, dit «de Saint-Firmin»

est consacré à l'iconographie locale.

Au Moyen Âge, l'hagiographie amiénoise,

a fait de l'évêque Firmin (dont on ne sait

rien), le fondateur de l'Église d'Amiens. Mort

martyr, il aurait été inhumé par

un autre évêque Firmin, son successeur

(appelé par les historiens «Firmin le Confesseur»).

Il s'agissait à l'époque de construire

pour Amiens un passé glorieux auréolé

du sang des martyrs.

Les scènes représentées dans le

portail, loin de tout aspect édifiant, relèvent

de la pratique liturgique, voire de la vie courante

avec les signes du Zodiaque des soubassements, et permettent

aux Amiénois de s'y identifier. Aux saints locaux

des ébrasements (saint Acheul, saint Domice,

sainte Ulphe, etc.) répondent, dans le tympan,

les scènes hagiographiques de la découverte

par saint Sauve du tombeau de saint Firmin et du transfert

de ses reliques dans la cathédrale. Dans la partie

inférieure du tympan, les habitants se pressent

autour du tombeau, attirés par un odeur suave

qui se dégage du corps de saint Firmin. Dans

la partie supérieure, lors du transfert des reliques

en plein hiver, un miracle a lieu : la végétation

renaît, les arbres refleurissent. Par l'illustration

de ce miracle, le clergé local hisse saint Firmin

au rang d'icône pour la cathédrale et affiche

la légitimité de cette dernière

en tant que dépositaire des reliques. Au Moyen

Âge, la châsse de saint Firmin était

exposée derrière le maître-autel.

Source : Amiens, la grâce

d'une cathédrale,

la Nuée bleue, article «La sculpture des

portails» de Iliana Kasarska.

|

|

Partie inférieure du tympan : les Amiénois accourent,

attirés par l'odeur suave que dégage

le corps de saint Firmin et se réjouissent de la redécouverte

de son tombeau. |

|

|

|

|

| LE PORTAIL

SAINT-HONORÉ SUR LE BRAS SUD DU TRANSEPT |

|

Le portail Saint-Honoré du transept sud est dédié

à Honoré,

saint évêque du VIe siècle dont la cathédrale possède les reliques. |

|

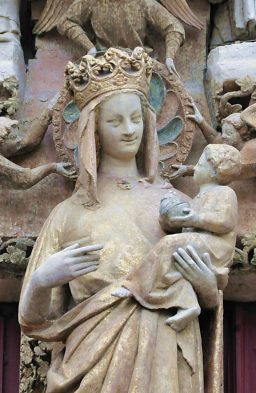

La Vierge à l'Enfant dans le portail Saint-Honoré. |

Le transept sud de la cathédrale d'Amiens. |

|

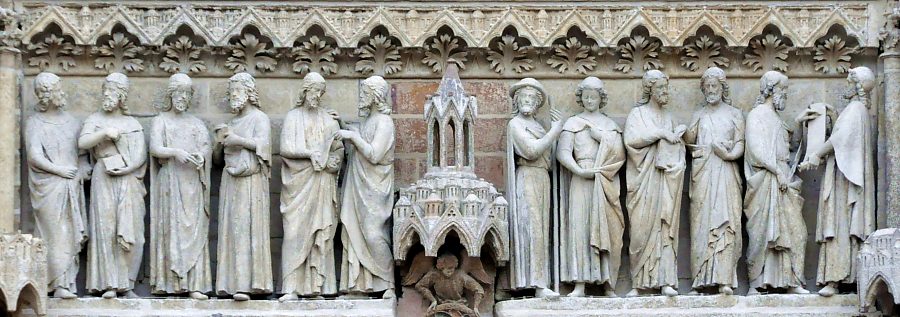

Le portail

Saint-Honoré du transept sud possède

un programme iconographique propre, dédié

à Honoré, un saint très vénéré

à Amiens. Les aléas de la construction

de la cathédrale firent que c'est la statue dite

de «la Vierge dorée» qui fut placée

sur le trumeau (actuellement c'est une copie, l'originale

est à l'intérieur de l'édifice).

La statue de saint Honoré fut dressée

sur le trumeau du portail nord du transept.

Sur le tympan du portail Saint-Honoré, les douze

apôtres ont pris place dans le linteau. Au-dessus

se trouvent des scènes de la vie de saint Honoré

: le saint en train de lire, la messe miraculeuse ;

et des miracles : une aveugle est guérie en touchant

la nappe de l'autel où se trouve la statue du

saint. Le registre supérieur est consacré

à la translation de la châsse. On y voit

des paralytiques qui essaient de toucher la châsse

pour être guéris. Au sommet se trouve une

Crucifixion qui s'appuie sur la châsse. Dans les

voussures prennent place des anges, des personnages

de l'Ancien Testament, des prophètes et des apôtres.

|

|

|

|

«««---

Troisième voussure de l'archivolte gauche

En bas : le prophète Joël annonce l'arrivée

du fils de Dieu avec sa trompette.

En haut : le prophète Amos devant une maison frappée

par une flamme

Dans cette dernière sculpture, on remarque que, pour

ce qui est de la loi de

la nature chez les animaux, le sculpteur n'a pas perdu le nord

! |

|

L'archivolte gauche du portail Saint-Honoré.

Dans les voussures de droite à gauche : anges, personnages

de l'Ancien Testament, prophètes, apôtres. |

La Vierge dorée

remplace la statue de saint Honoré sur

le trumeau du portail sud du transept. |

Archivolte droite.

Deux personnages de l'Ancien Testament

1) La victoire de Judith sur Holopherne

2) Judas Maccabée qui reprit le Temple

de Jérusalem à Antiochus IV Épiphane

- qui n'est autre que l'Antiochus de

la pièce de Racine, «Bérénice». |

|

Qui

a financé la construction de la cathédrale d'Amiens

(1/4) ?

Devant un tel gigantisme, c'est une question qui tombe

sous le sens. Des réponses nous sont apportées

par l'historien américain Henry Kraus

dans son ouvrage L'argent des cathédrales

aux éditions du Cerf.

Tout part du commerce dans un environnement

de paix et d'intérêt commun. Dès

le début du XIIe siècle, Amiens sut noyer

les divergences entre le roi, le clergé et les

bourgeois de la ville dans des traités de paix.

En effet, en 1113, la commune est instituée.

Ce qui signifie que les seigneurs, notamment le comte

d'Amiens, perdent leurs droits sur la ville. Leur opposition

sera brisée. La commune est une institution essentielle.

En répartissant de manière définitive

les pouvoirs entre le roi, le clergé et les bourgeois,

elle interdit toute ingérence des seigneurs ruraux

ou de la périphérie dans les affaires

de la cité. Kraus écrit qu'ainsi Amiens

devint l'un des principaux alliés et soutiens

du roi dans la région et que la ville alimentait

les finances de la couronne. La milice communale se

distingua à la bataille de Bouvines (1214). Le

comte de Flandre installa à Amiens une puissante

administration. Le contexte se prêtait aux affaires.

Entre bourgeois et clergé (qui avaient jadis

dû s'allier contre les seigneurs locaux), les

intérêts commerciaux et industriels étaient

communs. Le clergé prenait sa part du développement

commercial, souvent sous forme coopérative. Kraus

donne ainsi l'exemple, pour l'année 1117, de

l'évêque d'Amiens, saint Geoffroy, esprit

non-conformiste qui avait le souci de ses ouailles.

Cet homme très aimé plaçait la

commune au-dessus de tout. Cette bonne entente dura

plusieurs siècles.

De quoi faisait-on commerce à Amiens aux XIIe

et XIIIe siècles? Qu'y produisait-on et qu'y

vendait-on? D'abord un produit régional : le

vin ; un autre international : la guède

de Picardie, une plante tinctoriale, de récolte

bisannuelle, indispensable pour colorer les étoffes

en bleu. Cette guède était utilisée

principalement par les industries drapières de

France, d'Angleterre et des Flandres.

---»»» Suite 2/4 à

droite.

|

|

Tympan du portail Saint-Honoré.

La translation des reliques de saint Firmin à la cathédrale.

Trois paralytiques essaient de toucher la châsse avec

l'espoir d'être guéris. |

|

|

Tympan du portail Saint-Honoré

La messe miraculeuse : la main de Dieu bénit l'eucharistie |

|

Le

financement de la cathédrale d'Amiens (2/4)

---»»» Kraus nous apprend ainsi qu'elle

«était cultivée, traitée

et empaquetée dans un rayon d'environ vingt kilomètres

autour d'Amiens, le long des vallées de la Somme,

de l'Arve et de l'Encre. La préparation de la

teinture exigeait de nombreuses opérations de

broyage et de raffinage qui utilisaient la puissance

fournie par des moulins à eau et à vent.»

Les sources manquent pour attester que les bourgeois

amiénois ont aidé au financement de la construction

dès 1220, année de la pose de la première pierre. Mais

un érudit du XVIIe siècle, Charles du Fresne,

seigneur du Cange (1610-1688), avocat au parlement de

Paris et grand spécialiste de l'époque classique, eut

la bonne idée de dresser l'inventaire des inscriptions

et symboles héraldiques situés sur les vitraux de l'église.

(Ces lancettes ont été détruites en grande partie avant

la Révolution par les chanoines qui abhorraient l'art

gothique. Le reste, entreposé, a brûlé dans un malheureux

incendie au début du XXe siècle. Il nous en reste une

seule.) Les résultats de Charles du Fresne sont que

toutes ces inscriptions, sauf une, étaient associées

au commerce de la guède. Ainsi, le plus grand magnat

de la guède, André Malherbe, finança six des

grandes fenêtres de la cathédrale. ---»»» Suite

3/4 ci-dessous.

|

|

|

Le chevet de la cathédrale a été construit trente

ans après la nef. |

|

Qui a

financé la construction de la cathédrale d'Amiens (3/4) ?

---»»» Devant l'absence de données

pour le financement des parties en pierre proprement dites,

Kraus écrit que l'essentiel de la construction a dû

être assuré par le chapitre, donc par les ressources

de l'Église locale. Ainsi Geoffroy d'Eu, évêque

d'Amiens de 1222 à 1236, c'est-à-dire pendant

les premières années du chantier, fut un bâtisseur

enthousiaste et vendit même à la commune deux

de ses propriétés les plus rentables. Mais quid

des pèlerinages? Sur ce point, la littérature

diverge. En 1206, la cathédrale précédente

avait accueilli le chef de saint Jean-Baptiste, fondant par

là, nous disent les historiens, l'un des plus importants

pélerinages du nord de la France au Moyen Âge.

De plus, l'édifice possédait les reliques de

saint Firmin, saint Martin, saint Honoré et d'autres.

Tout cela devait bien rapporter d'abondantes aumônes

et donations. Et assurer le financement de la construction.

Cependant, Kraus écarte l'importance de ce phénomène.

En note, il écrit que «le XIIIe siècle

est avant tout l'ère de Marie, dont la "tunique"

attirait comme un aimant les oboles des pèlerins à

Chartres.»

En fait, Kraus fait reposer l'origine des fonds avancés

par le chapitre sur les charges imposées à

toutes les églises paroissiales de la ville. La

plupart des revenus tirés des propriétés

de ces paroisses devaient être versés au chapitre

de la cathédrale. Kraus fait une comparaison avec la

capitale : «Contrairement à Paris où l'on

put simultanément construire la cathédrale et

les églises secondaires, à Amiens

il fut tout simplement interdit d'affecter des fonds importants

aux besoins des édifices secondaires pendant la construction

de la cathédrale.» De la sorte, c'est l'ensemble

du clergé amiénois, associé aux bourgeois

de la ville, qui contribua au financement. Et Kraus souligne

qu'il n'y a nulle trace de don venant du roi ou de la noblesse

locale. Ajoutons que cette utilisation obligée des

fonds des églises secondaires fit, par exemple, que

trois églises, détruites lors de l'incendie

de 1218, ne furent rebâties qu'au XIVe siècle.

Il n'empêche. Une construction aussi gigantesque engloutissait

des sommes considérables. En 1236, seize ans après son démarrage,

l'évêque dut convoquer une réunion d'urgence avec tous les

représentants de la cité. Le manque de fonds devenait criant.

À partir de 1238, les travaux sur le transept et l'abside

abandonnèrent le rythme soutenu des années 1220 lors de la

construction de la nef ; les détails architecturaux gagnèrent

en simplicité. Vers le milieu des années 1240, une sombre

affaire de rixe et d'honneur mêlant prélats et fils de bourgeois

se solda par une amende record de 2000 livres de la commune

à payer à l'Église. Six chapellenies (chapelles rayonnantes

ou latérales) furent ainsi fondées... avec retard puisque

l'amende ne fut honorée qu'en 1262. Cette affaire faillit

mettre à mal les bonnes relations entre le clergé et la bourgeoisie

amiénoise. ---»»» Suite 4/4 ci-dessous.

|

|

Les douze apôtres en discussion sur le linteau du portail Saint-Honoré. |

|

Qui a

financé la construction de la cathédrale d'Amiens

(4/4) ?

---»»» Néanmoins la participation

des guédons (commerçants de guède) baissa.

En 1258, l'incendie de la voûte en bois de l'édifice

vint presque à propos remettre les choses à

plat. Un nouveau besoin impérieux surgissait. Kraus

conclut que, vers 1280, le ressentiment des bourgeois envers

le clergé n'était plus que de l'histoire ancienne.

Dans les années 1290 arriva le temps du financement

des chapelles latérales de la nef (1292-1375).

Rappelons ici que, lors de la construction d'un édifice religieux

un peu important, a fortiori une cathédrale, les élévations

de la nef sont bâties droites, sans excavations, c'est-à-dire

sans chapelles latérales. Lorsque l'édifice est terminé, les

grandes familles de la ville financent la construction de

chapelles privées sur les côtés de la nef - un endroit qui

jouissait de sa prédilection. On crée une chapelle à l'extérieur

de la nef, entre deux contreforts, puis on casse le mur de

pierres entre les deux travées correspondantes. Les fondateurs

de la chapelle, pour assurer le bon service des messes périodiques

privées (pour lesquelles ils payeront à nouveau le clergé),

donnent alors le nécessaire pour la décorer (œuvres d'art,

voire missels et habits sacerdotaux) selon des normes fournies

par le chapitre.

|

Mais dans les années 1290, une

seule des douze chapelles latérales de la nef fut financée

par une famillle amiénoise. Une autre le fut par des commerçants

de guède aux alentours d'Amiens.

Car, entre-temps, l'économie s'était retournée. Le marché

de la guède amiénoise était attaqué ; le déclin de la ville,

amorcé.

La raison en est simple : en 1295 éclate la guerre des drapiers.

Le roi anglais Édouard Ier confisque toutes les marchandises

des guédons entreposées dans les ports anglais. La perte se

chiffre à environ 4000 livres. De quoi construire et meubler,

note Kraus, la totalité des chapelles latérales de la nef

!

Plus dommageable encore : à cause des guerres incessantes

de Philippe le Bel, le débouché flamand de la guède se tarit.

Puis la concurrence brise le monopole d'Amiens.

Toutefois, à cette époque, l'essentiel de la cathédrale est

achevé.

Voir le financement de la cathédrale Saint-Étienne

de Bourges.

Sources : 1) L'argent des cathédrales

de Henry Kraus, Éditions du Cerf, CNRS Éditions ; 2) Amiens,

ville d'art et d'histoire, Éditions du patrimoine.

|

|

| LE SPECTACLE NOCTURNE

SUR LA FAÇADE OCCIDENTALE |

|

Archivolte droite du portail central

La représentation de l'Enfer. |

Le portail central dit «du Beau Dieu». |

|

|

La façade illuminée telle qu'elle devait apparaître

de jour au Moyen Âge.

Après une longue restauration de la pierre au laser,

ce très beau spectacle est offert

aux Amiénois et aux touristes depuis les années

1990 (création Skertzò pour Amiens Métropole). |

Portail de la Mère Dieu

Statues-colonnes de la vie de Marie (Annonciation, Visitation

et Présentation au temple). |

«««---

Ébrasements droit du portail central :

Les apôtres Pierre, André, Jacques le Majeur, Jean,

Simon (ou Jude) et Barthélemy. |

|

|

| LA NEF ET LES

CHAPELLES LATÉRALES |

|

Gisant de l'évêque Geoffroy d'Eu dans la nef. |

La nef et les chapelles latérales du bas-côté sud. |

Gisant de l'évêque Évrard de Fouilloy dans la nef.

Ces gisants sont deux rares exemples de productions médiévales

en bronze coulé d'une seule pièce. |

Vue de la nef : Gisant de l'évêque Geoffroy d'Eu devant

la chapelle Saint-Michel et la chapelle Saint-Jean-l'Évangéliste. |

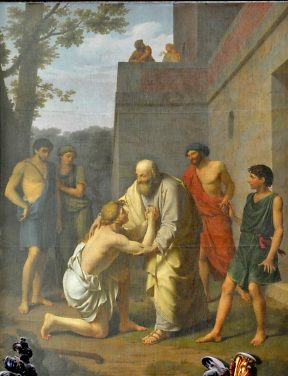

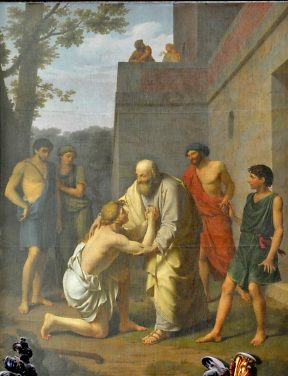

«Le Retour de l'enfant prodigue» de J.-J. Forty, 1788

Chapelle Saint-Louis (érigée de 1297 à 1302). |

Chapelle Saint-Michel (érigée en 1389)

Le retable et le Christ en croix. |

Chapelle de l'Annonciation (érigée en 1383)

Le lutrin est du XIXe siècle. Le retable est donné ci-dessous.

La grille est datée des environs de 1770. |

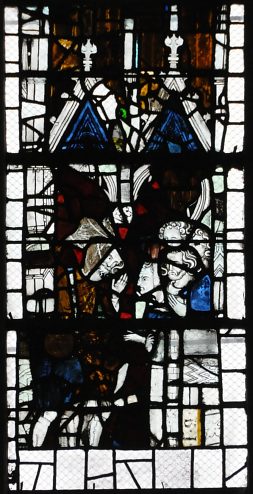

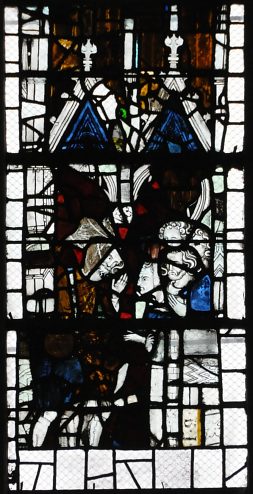

Fragments de vitraux représentant l'histoire de saint

Michel, XIVe siècle.

Chapelle Saint-Michel. |

Suite de chapelles latérales dans le bas-côté nord avec leurs

impressionnantes grilles. |

|

Le retable en marbre «L'Annonciation» de Nicolas Blasset, 1655

Chapelle de l'Annonciation. |

|

Il ne reste rien des chapelles

latérales du Moyen Âge. Tout

a disparu lors de l'aménagement du XVIIIe siècle.

À présent, leur style est identique :

un lambris monte jusqu'aux fenêtres, un retable

massif est adossé au mur de l'élévation,

enfin de hautes grilles en fer forgé les clôturent.

Ces dernières remontent la plupart du temps au

XVIIIe siècle.

Dans les chapelles, on peut voir souvent un reliquaire

ou un lutrin, et surtout un ou deux tableaux illustrant

une étape du Chemin de croix. Ces tableaux, qui

datent tous du XIXe siècle, sont des créations

ou des copies d'œuvres plus anciennes.

Cette page donne quelques vues de ces chapelles où

l'on peut notamment admirer des sculptures de Nicolas

Blasset (XVIIe siècle). À noter que toutes

les chapelles portent deux ou trois dédicaces.

|

|

|

«Mort d'une religieuse carmélite», XVIIIe siècle.

Peinture sur toile d'origine italienne

Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus (érigée en

1291).

Autel en marbre «L'Assomption» de Nicolas Blasset, vers

1637 ---»»»

Chapelle Saint-Nicolas (érigée en 1427

par les marchands de guède d'Amiens). |

|

Fragments de vitraux de l'histoire de saint Michel,

(XIVe siècle), Chapelle Saint-Michel. |

Le bas-côté nord de la cathédrale vu depuis le croisillon nord

avec un tombeau et la chaire à prêcher. |

Fragments de vitraux de l'histoire de saint Michel (XIVe siècle),

Chapelle Saint-Michel.

«««---

Le tombeau est celui de Charles Hémard de Denonville (mort

en 15401), évêque d'Amiens.

Œuvre de Mathieu Laignel (1543).

Le prélat est entouré des trois vertus théologales

au-dessus et des quatre vertus cardinales au soubassement |

|

|

Élévations sud à trois niveau dans la nef.

La voûte de la nef est quadripartite.

Lors des journées du Patrimoine (jusqu'à 2008), il était

possible de parcourir le triforium presque en entier. |

La chaire à prêcher est en bois peint et doré.

Datée de 1773, elle a été commandée à

l'architecte Pierre-Joseph Christophle

(1715-1782) et au sculpteur Jean-Baptiste Michel Dupuis (1698-1780).

Cette magnifique chaire a très vite suscité l'admiration

des amoureux des Arts.

À son sommet se tient un ange qui montre le ciel

et tient la loi : Hoc fac et vives («Fais ceci et tu

vivras»). |

La chaire à prêcher accolée à son pilier.

Elle en épouse parfaitement l'élancement. |

La cuve de la chaire à prêcher est soutenue

par les trois vertus théologales (de gauche à droite)

: Charité, Foi et Espérance

Œuvre commune de l'architecte Christophle et du sculpteur Dupuis. |

|

La cathédrale

pendant les deux guerres mondiales.

L'édifice est occupé brièvement par les

Allemands en 1914, pendant la bataille de la Marne. Mais les

raids destructeurs se multiplient à partir d'avril

1915. On prend alors d'importantes mesures de protection.

En plus des dispositions anti-incendie, les portails extérieurs,

les stalles, les grilles du chœur et toutes les statues

sont recouverts d'un ensemble imposant de vingt-deux mille

sacs de terre, soutenus par des poutrelles scellées

dans le sol.

Cependant, lors de l'offensive allemande de 1918, les bombes

frappent quand même : le triforium près de l'orgue

est endommagé ; la toiture au-dessus du chœur

et la façade latérale sud sont touchées.

On se dépêche alors de mettre à l'abri

ce qui peut l'être : tombeaux, sculptures, autel ; les

vitraux, puis l'orgue sont démontés.

Les troupes alliées ont interdiction de passer près

de la cathédrale de peur de donner aux Allemands un

prétexte pour la pilonner. On n'oublie pas que la cathédrale

de Reims

a été sciemment visée par l'artillerie

ennemie. Le pape Benoît XV, mis au courant de la situation,

en informe son nonce à Munich. Celui-ci intervient

auprès du gouvernement allemand. Alliés et Amiénois

peuvent respirer : l'empereur Guillaume II a donné

l'ordre de respecter la cathédrale «sauf nécessité

militaire absolue». Mais l'offensive allemande s'épuise

et la contre-attaque alliée va se révéler

décisive.

Dès 1919, il faut tout remettre en place... après

avoir restauré ce qui doit l'être. L'Administration

des Beaux-Arts avait prévu de tout terminer pour 1920,

année des 700 ans de la cathédrale.

|

Malheureusement, pour les vitraux

du déambulatoire, les spécialistes manquent...

et un incendie détruit l'entrepôt du peintre

verrier parisien Socard où ils étaient conservés.

En mai 1940, la course à la mer prend la forme d'une

chevauchée blindée foudroyante. Le général

Guderian dirige ses chars vers Montcornet, Saint-Quentin,

puis Amiens

et Abbeville.

Le 20 mai, Amiens

tombe vers 9h du matin. Avant de lancer ses Panzer

sur Abbeville, le fougueux général prend le

temps de visiter la cathédrale. Les parties les plus

fragiles - qui sont aussi les plus intéressantes -

étaient protégées par des milliers de

sacs de sable. Qu'a-t-il pu voir des portails de la façade

occidentale, des stalles, de la clôture du chœur?

Assurément, pas grand-chose.

En juin, les combats se poursuivent au sud de la ville ; un

gigantesque incendie ravage la capitale picarde. Des pompiers

allemands seront même à l'œuvre pour combattre

le fléau. Par chance, la cathédrale n'est pas

touchée. Dès juillet 40, les autorités

nazies se montreront soucieuses de l'état de l'édifice.

En août, les premiers sacs de sable sont retirés

et l'occupant fait installer de puissantes lampes rouges dans

la flèche pour que l'aviation anglaise ne le bombarde

pas.

Lors de l'Occupation, les Allemands réquisitionnent

l'édifice pour le culte de leurs troupes, catholiques

et protestantes. Les Amiénois devront se contenter

d'une simple chapelle. L'édifice passera le cap de

la Libération sans heurts.

Source : Amiens, la grâce d'une

cathédrale, la Nuée

bleue, article «De guerres en reconstruction»

de Xavier Boniface.

|

|

| LE TRANSEPT ET

SES MONUMENTS FUNÉRAIRES |

|

Le transept et la nef vus du croisillon sud.

La rose que l'on voit est celle du croisillon nord du transept. |

Tombeau d'Antoine Niquet († 1652)

Œuvre de Nicolas Blasset. |

Tombeau de Pierre Sabatier, évêque d'Amiens († 1733)

par Jean-Baptiste Michel Dupuis (transept nord)

La cathédrale d'Amiens compte 18 monuments funéraires. |

Le transept et la nef

vus depuis le triforium.

Cliché réalisé lors des Journées du Patrimoine. |

Monument funéraire de Jean de Sachy, premier échevin d'Amiens

(† 1644) et de Marie de Revelois († 1662)

Œuvre de Nicolas Blasset. |

|

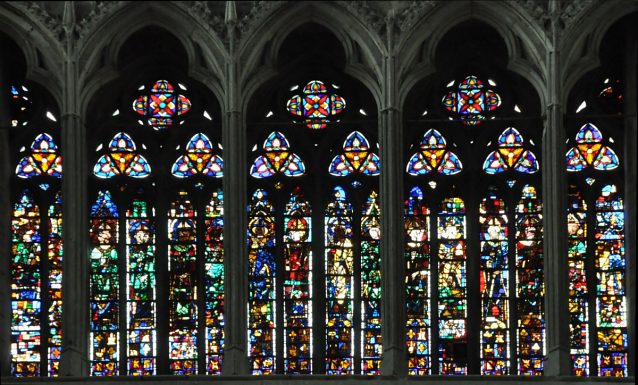

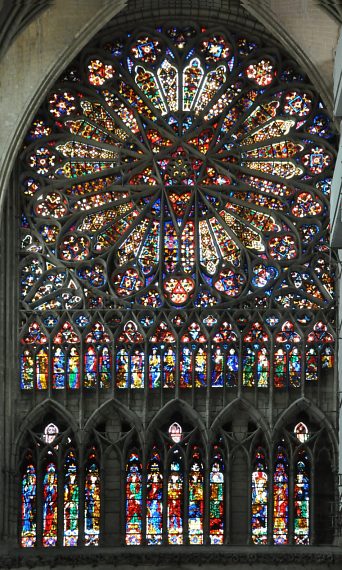

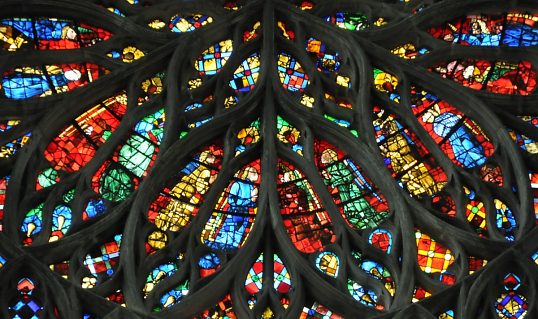

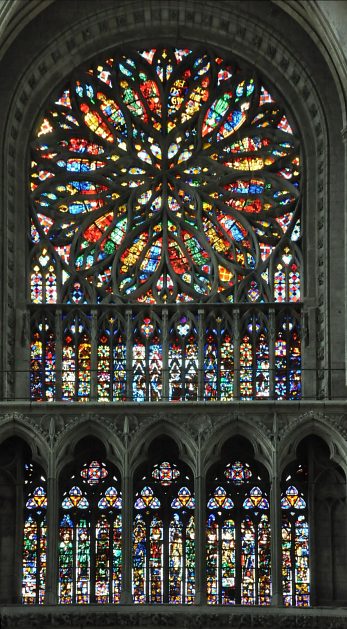

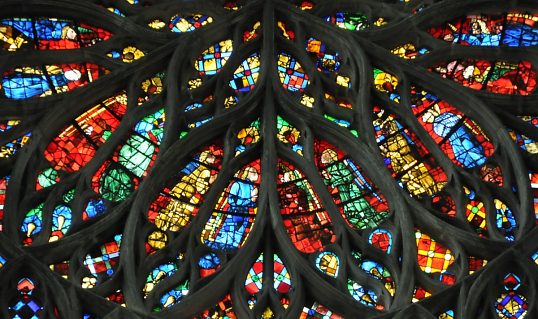

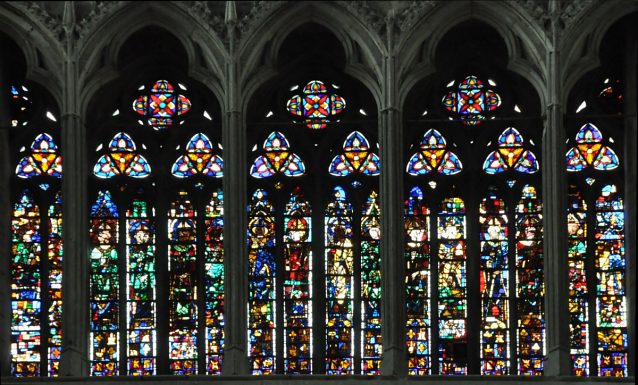

Les vitraux

de la cathédrale d'Amiens.

On ne visite pas la cathédrale d'Amiens pour ses vitraux.

Nous ne sommes ni à la cathédrale Notre-Dame

de Chartres à contempler les vitraux médiévaux

avec une paire de jumelles, et pas davantage à la cathédrale

Saint-Pierre-Saint-Paul

de Troyes à chercher les diables dans les magnifiques

vitraux Renaissance de la nef.

Les vitraux d'Amiens,

qui à l'origine, si l'on en croit les historiens, devaient

être abondants et magnifiques, ont énormément

souffert de l'écoulement des siècles.

Les vitraux médiévaux, dont nous savons qu'ils

ont été financés par les grandes familles

amiénoises (entre autres le magnat de la guède

André Malherbe) ont subi les chocs traditionnels :

saccage des huguenots en 1561, tempêtes en 1627 et 1705,

incendies, explosion d'un moulin à poudre en 1675.

Nul doute qu'il y eut des restaurations.

Les vitraux furent ensuite sacrifiés au goût

du XVIIIe siècle. Les chanoines voulaient de la clarté

: ils ont cassé sans état d'âme. Le souci

de la conservation du patrimoine n'est vraiment apparu en

France qu'à la Monarchie de Juillet.

Pour couronner le tout, un incendie survenu en 1920 dans l'atelier

du peintre verrier Edmond Soccard, qui avait entreposé

là ce qu'il en restait après la guerre, acheva

la besogne du temps !

|

Il ne reste plus que quelques

fragments de vitraux médiévaux disséminés

dans les verrières des chapelles de la nef, un très

bel Arbre de Jessé (avec quatorze rois) dans une chapelle

rayonnante. Les grandes roses du transept, largement réorganisées

au XIX siècle, remontent à la fin du XVe et

au début du XVIe siècle. Cette époque

suit la fin de guerre de Cent Ans et des guerres avec le duc

de Bourgogne. Elle est marquée par une reprise économique

qui a permis la multiplication des dons et donations.

En charge de la restauration de la cathédrale dès

1849, Eugène Viollet-le-Duc s'est attaché les

services de peintres verriers passés maîtres

dans l'art du pastiche : Alfred Gérente, Louis-Charles-Auguste

Steinheil et Nicolas Coffetier.

En 1854, le peintre verrier Gérente exécuta

une verrière pour la chapelle Sainte-Theudosie, à

la manière médiévale. Elle a le privilège

de représenter l'empereur Napoléon III (le donateur)

et l'impératrice Eugénie en prière. Des

vitraux modernes et stylisés de manière géométrique

ont été ajoutés en 1932-1934 par le peintre

verrier parisien Jean Gaudin.

Sources : 1) Amiens, la grâce

d'une cathédrale, la Nuée bleue, article

«Que la lumière soit !» de Nathalie Frachon-Gielarek

; 2) Amiens, ville d'art et d'histoire, Éditions

du patrimoine.

|

|

|

|

|

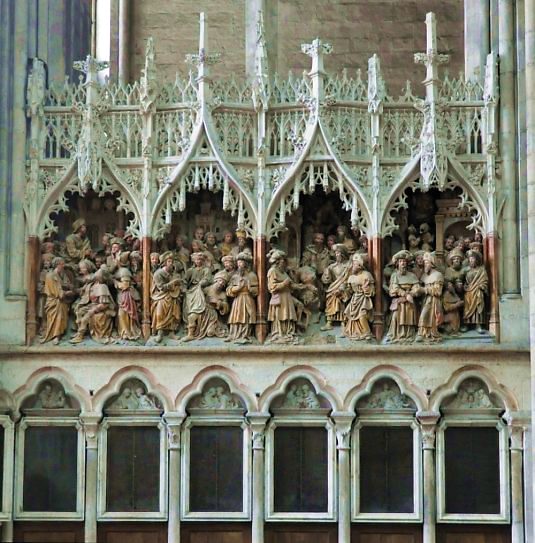

| LES DEUX HAUTS-RELIEFS

DU TRANSEPT |

|

|

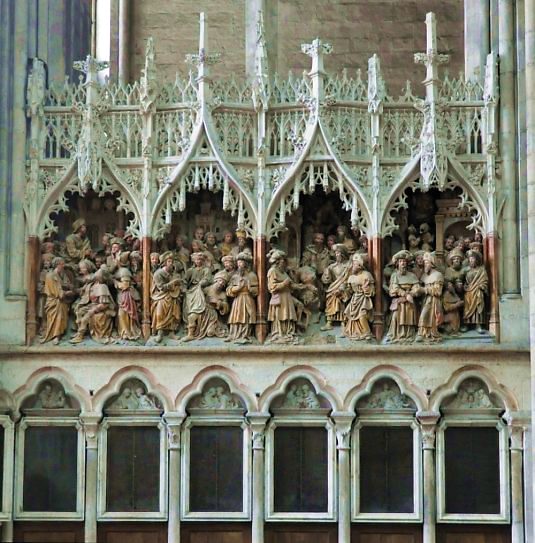

En dehors des hauts-reliefs

qui servent de clôture au chœur, la cathédrale

d'Amiens abrite deux magnifiques

suites sculptées en haut-relief dans

chacun des bras du transept. Ce ne sont ni des clôtures,

ni des retables, mais des monuments funéraires.

Ils séparent le transept de la dernière

chapelle latérale de la nef.

Le premier haut-relief, «Le Temple de Jérusalem»,

est une suite de quatre niches illustrant une action

qui prend place dans une partie du temple. Dans les

deux premières, Jésus chasse les marchands

du temple. Dans la troisième, la table des pains

évoque l'eucharistie. Dans la dernière,

le grand prêtre encense le tabernacle.

Le deuxième haut-relief, qui relate la légende

de saint Jacques le Majeur et du magicien Hermogène,

est un don du chanoine Guillaume aux Cousteaux, mort

en 1511.

|

|

Vie de saint Jacques le Majeur : La Prédication de saint Jacques.

|

Vie de saint Jacques le Majeur : La Prédication de saint Jacques,

détail. |

Vie de saint Jacques le Majeur : Hermogène est ligoté,

détail. |

«Le Temple de Jérusalem» : Jésus invective

les marchands du temple.

Haut relief dans le transept nord. |

|

Histoire de saint Jacques le Majeur et du magicien Hermogène

(daté après 1511).

Haut relief dans le transept sud. |

|

L'histoire

de l'apôtre saint Jacques et du magicien Hermogène.

Cette histoire, qui occupe les quatre niches

du haut-relief, est tirée de La Légende

dorée de Jacques de Voragine :

Après avoir échoué dans sa prédication

en Espagne, Jacques revient en Judée. Un mage,

nommé Hermogène, envoie son disciple Philet

pour confondre l'apôtre devant les Juifs. Mais

c'est lui qui est converti par le discours et les miracles

de Jacques. Il retourne vers son maître et lui

vante le pouvoir de l'apôtre. Furieux, Hermogène

utilise la magie pour immobiliser son ancien disciple.

Jacques, informé, envoie à celui-ci un

linge qu'il portait. Quand Philet le touche, il est

aussitôt délivré des chaînes

magiques et s'en retourne vers l'apôtre.

Exaspéré, Hermogène convoque les

démons : qu'ils lui amènent Jacques et

Philet couverts de chaînes ! Arrivés près

de Jacques, les démons brûlent déjà

dans les flammes, torturés par l'ange de Dieu,

et avouent tout. Jacques demande alors à l'ange

de les délivrer du feu à condition que

les diables lui amènent Hermogène enchaîné,

mais sans lui faire aucun mal. Les démons s'exécutent.

Une fois Hermogène les mains liées devant

eux, Jacques dit à Philet : «Suivons l'exemple

du Christ qui nous a enseigné de rendre le bien

pour le mal ! Hermogène t'a enchaîné

; toi, délivre-le !» Et comme le mage,

libre, se tient tout penaud devant eux, Jacques lui

dit : «Va librement où tu veux aller, car

notre doctrine n'admet pas que personne se convertisse

malgré lui !»

Cependant, Hermogène, craignant la vengeance

des démons, demande à Jacques de lui donner

un objet personnel pour se protéger d'eux. L'apôtre

lui donne son bâton. Le mage s'en va alors chercher

ses livres que Jacques fait jeter à la mer. Alors

Hermogène se jette à ses pieds et dit

: «Libérateur des âmes, reçois

en pénitent celui que tu as daigné secourir

tandis qu'il t'enviait et cherchait à te nuire

!»

Et Jacques de Voragine termine l'histoire du saint et

du mage ainsi : «Et, depuis lors, il se montrait

parfait dans la crainte de Dieu.»

Source : La Légende

dorée de Jacques

de Voragine, Éd. Diane de Selliers.

Nota : dans le texte ci-dessus, les parties entre

guillemets sont des citations tirées du livre.

|

|

«Le Temple de Jérusalem», don du chanoine

Jean Witz († 1522 ou 1523).

Haut relief dans le transept nord. |

«Le Temple de Jérusalem»

Jésus apparaît aux marchands sur une place, détail. |

|

| L'AVANT-CHŒUR

DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME |

|

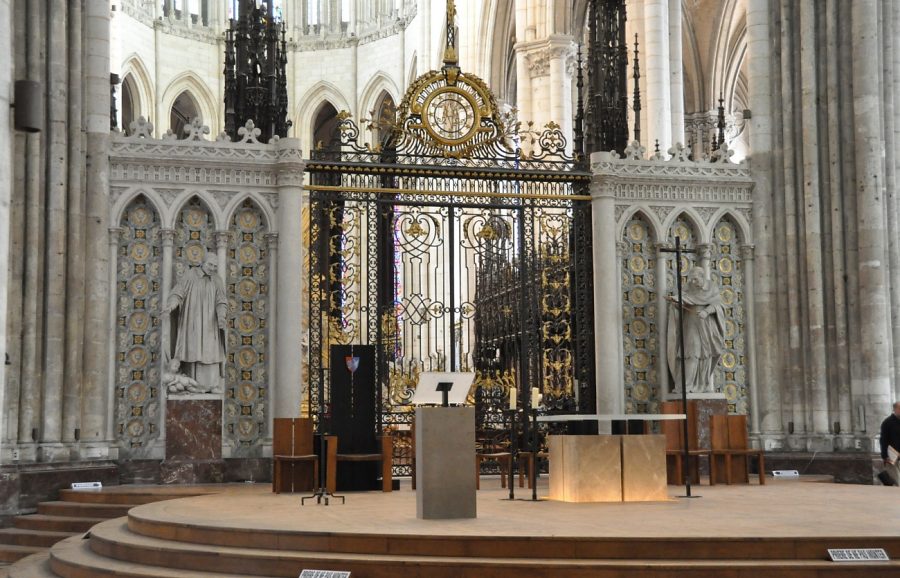

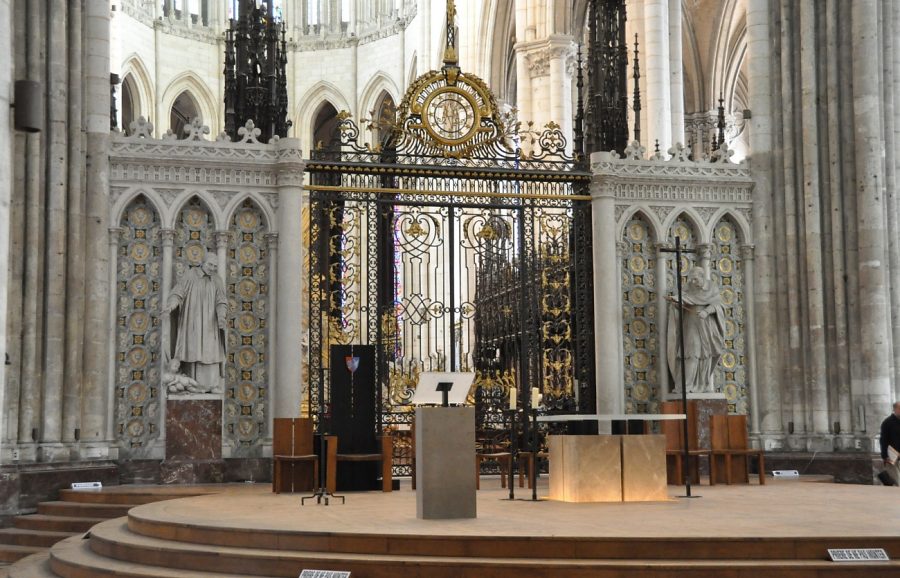

L'avant-chœur, avec son estrade en bois, l'autel, l'ambon, fauteuil

et chaises, date du XXIe siècle.

La fermeture du chœur sur le transept a été aménagée

au XVIIIe siècle.

Elle est ornée des statues de saint Vincent de Paul et de saint

Charles Borromée, œuvres du sculpteur Jean-Baptiste Dupuis. |

Angelots dans des médaillons

Façade de l'avant-chœur (vers 1760). |

La statue de saint Charles Borromée

dans l'avant-chœur (Jean-Baptiste Dupuis). |

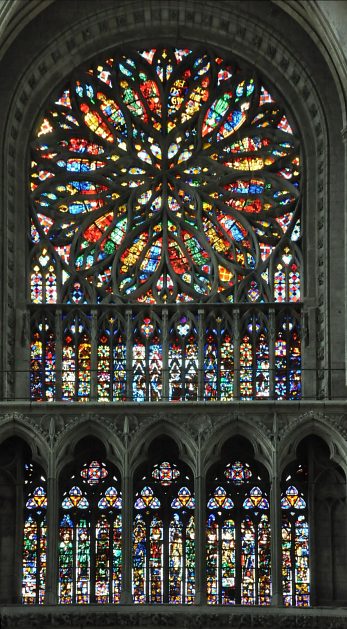

La Rose du transept sud : la partie basse vue en gros plan montre

une suite d'anges

(fin XVe - début XVIe siècle). |

| L'AUTEL

DU PILIER VERT DANS LE TRANSEPT NORD |

|

L'autel du Pilier Vert. |

|

Le transept sud et sa rose de la fin du XVe siècle. |

|

La

verrière du transept sud.

De style flamboyant, elle date de la fin du XVe siècle

(voirev du début du XVIe), époque de prospérité

économique retrouvée après la guerre

de Cent Ans.

La verrière est attribuée à Pierre

Tarissel. Le dessin est essentiellement constitué

de figures d'anges (voir à gauche) où

les couleurs dominantes (vert, jaune, bleu et rouge)

se succèdent. On peut y observer un très

beau graphisme et des couleurs chatoyantes.

«On y retrouve les caractéristiques de

la peinture picarde sur panneaux, témoignant

de l'importance de ce foyer artistique soumis à

des influences flamandes», écrit Nathalie

Frachon-Gielarek, dans l'ouvrage sur la cathédrale

d'Amiens

édité par La Nuée Bleue.

Comme sur la rose nord, les parties basses (galerie

et triforium) resplendissent de rois et de saints.

|

|

La rose du transept sud (fin XVe-début XVIe siècle)

et le triforium

L'ensemble a été réorganisé au XIXe

siècle. |

|

La statue de saint Sébastien due à Nicolas Blasset (1635)

dans la chapelle du Pilier Vert. |

|

L'autel ou la chapelle dite «du

Pilier vert» est consacré au martyre

de saint Sébastien. La statue du saint est entourée

de celle de saint Roch (en bas) et des allégories de

la Justice et de la Paix.

Toutes ces statues sont dues à Nicolas Blasset (1635).

Celle de saint Louis a été sculptée par

Louis Duthoit en 1832 (voir ci-dessus). Le grand tableau du

Calvaire est du XVIIIe siècle.

|

|

La rangée de saints et de saintes dans le triforium du transept sud

(fin du XVe siècle, début du XVIe). |

| LA CHAPELLE DU

PILIER ROUGE DANS LE TRANSEPT SUD |

|

L'avant-chœur et la chapelle du Pilier rouge (sur la droite). |

La galerie au bas de la rose du transept sud est marquée par

les lourds réaménagements du XIXe siècle. |

La chapelle Notre-Dame du Pilier Rouge dans le transept sud

(1627). |

| LA CHAPELLE

SAINT-JOSEPH DANS L'ABSIDIOLE SUD |

|

La chapelle Saint-Joseph vue depuis le triforium. |

Chapelle Saint-Joseph

Elle existe depuis 1761. En 1755, le retable

(avec la statue de saint Charles Borromée)

clôturait le jubé dans l'avant-chœur. |

| «L'Assomption» par

François Francken le Jeune, 1628 dans la chapelle Notre-Dame

du Pilier Rouge ---»»» |

|

|

|

L'autel ou la chapelle dite

«Notre-Dame du Pilier

Rouge» a été réalisé

par Nicolas Blasset en 1627. Les statues de Notre-Dame-du-Puy,

David, Salomon et Judith sont de Blasset Celle de sainte

Geneviève est due à Cressent et vient

d'un couvent amiénois.

Le grand tableau de l'Assomption est du peintre François

Francken le Jeune.

|

|

Statue de Notre-Dame du Puy (Nicolas Blasset, 1627)

dans la chapelle Notre-Dame du Pilier Rouge

La Vierge à l'Enfant tire d'un puits un enfant nu. |

|

|

|

L'entrée du déambulatoire dans le bas-côté nord. |

Le retable de la chapelle Saint-Joseph

Œuvre de l'architecte Christophle (1755)

Autel et colonnes torses sont en marbre.

En 1755, ce retable, dédié à saint Charles Borromée,

servait de clôture ouest au chœur. Il a été

placé

dans le bas-côté sud en 1761. La statue de saint Joseph

a remplacé celle de saint Charles Borromée en 1832. |

La statue de saint Joseph

des frères Duthoit (1832). |

| LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-PITIÉ

DANS L'ABSIDIOLE NORD |

|

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié.

Œuvre de l'architecte Christophle (1755),

Autel et colonnes torses sont en marbre. |

|

Les

deux autels des bas-côtés du chœur

(Notre-Dame de Pitié et de saint Charles de Borromée)

ont été réalisés par l'architecte

Christophle et le sculpteur Dupuis en 1755. À

leur création, ils ont été installés

dans l'avant-chœur pour fermer le jubé (donc

à la place des élévations à

angelots en pastiche Renaissance que l'on voit aujourd'hui).

Ils ne furent déplacés dans les bas-côtés

qu'en 1761. La statue de saint Joseph prit la place

de celle de saint Charles de Borromée au-dessus

de l'autel dans le bas-côté sud, de sorte

que l'autel devint celui de saint Joseph, pendant de

celui de Notre-Dame de Pitié.

|

|

|

Notre-Dame-de-Pitié.

Statue de Jean-Baptiste Michel Dupuis (vers 1755). |

Pierre tombale de Jean-Baptiste-Marie-Simon Jacquenet,

évêque d'Amiens.

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié. |

Bas-relief en plomb doré «Le Sacrifice de Melchisédech»

par Jean-Baptiste Dupuis (1755).

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié. |

|

|

Documentation :«Amiens, la grâce

d'une cathédrale», la Nuée bleue,

+ «La cathédrale d'Amiens», Éditions du

Patrimoine, ISBN

+ «Amiens, ville d'Art et d'Histoire», Éditions

du Patrimoine, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|