|

|

La cathédrale Saint-Pierre de

Beauvais, commencée en 1225, est connue comme ayant la hauteur

sous voûte la plus élevée de l'âge gothique

: 48 mètres. Si la cathédrale

Notre-Dame d'Amiens est la plus vaste de France, Saint-Pierre

de Beauvais demeure à jamais la plus haute d'Europe. Cette

hauteur, voulue dès l'origine, a fragilisé tout l'édifice

depuis le Moyen Âge. Au long des siècles, les financements

qui auraient dû être consacrés à l'achèvement

de l'édifice (nef, chœur et flèche) ont été

affectés aux réparations. Après un premier

éboulement des voûtes du chœur en 1284, c'est

la flèche, achevée en 1566, qui s'est écroulée

en 1573, le jour de l'Ascension. Celle-ci disparue, on n'eut jamais

les moyens de construire une nef. Seule la première travée

existe.

Aujourd'hui, la cathédrale de Beauvais reste un édifice

fragile. Sa hauteur augmente sa prise au vent et sa vulnérabilité

aux tempêtes. En visitant Saint-Pierre, vous verrez des étais

soutenir les bras du transept ainsi qu'un puissant contrefort de

bois renforcer l'entrée du déambulatoire nord. Les

photos de cette page en donnent des illustrations.

Si l'attrait de la cathédrale réside dans son gigantisme,

il repose aussi dans son horloge

astronomique et dans les vitraux. Saint-Pierre de Beauvais invite

le visiteur à une véritable histoire du vitrail du

XIIIe siècle au XXe siècle. La plus ancienne verrière,

dans la chapelle

axiale Notre-Dame, date de 1240 (avec un arbre de Jessé

et, comme à l'église Saint-Pierre

de Saint-Julien-du-Sault,

une histoire de la légende de Théophile). Les grandes

verrières du chœur présentent de beaux vitraux

à personnages des XIIIe et XIVe siècles. Les bras

du transept, quant à eux, s'illuminent des magnifiques vitraux

XVIe siècle des Le Prince (complétés par ceux

de Max Ingrand au XXe). Les chapelles du déambulatoire offrent

une variété, forte agréable à l'œil,

de verrières médiévales et modernes.

Même si elle semble réduite parce qu'elle n'a pas de

nef, la visite de la cathédrale de Beauvais suscite le même

intérêt que pour les autres grandes cathédrales

de France.

|

|

Le chœur de Saint-Pierre de Beauvais

tel qu'on le voit en se tenant contre le mur occidental qui ferme

la cathédrale.

L'échafaudage de bois, sur la gauche, n'est pas dû à

des travaux. Il est présent en permanence pour consolider la

partie nord. |

|

L'histoire

de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais.

Commencée en 1225, la cathédrale de Beauvais

fait partie de la seconde génération de l'âge

d'or gothique. Chartres,

Bourges,

Reims

sont déjà debout. Le chœur de Saint-Pierre

fut achevé en 1272. En 1284, sans doute à cause

de ses proportions colossales, une partie des voûtes

s'effondra sur les travées droites. On rebâtit

en consolidant : épaississement des murs et doublement

des piliers au niveau des travées droites. La guerre

de Cent Ans interrompit la suite de la construction.

En 1499, le maître maçon Martin Chambiges

se vit confier l'élévation du transept. À

la mort de ce brillant maître, son fils Pierre prit

le relais et l'acheva.

L'édifice donne véritablement dans le gigantisme

: 72,50 m de la chapelle axiale à la cloison qui ferme

le transept, une largeur de transept de 58 m, une hauteur

de voûte dans le chœur de 47 m.

En 1550, le chapitre de la cathédrale décide

de faire construire la tour-lanterne et non pas la nef (peut-être

pour que la cathédrale, comme ses voisines, se voie

de loin...). Cette tour-lanterne, achevée en 1567,

fait de Saint-Pierre de Beauvais l'édifice le plus

haut de la Chrétienté (plus de 150m). Mais la

fragilité de l'ensemble apparaît à tous.

En 1572, on retire la croix de fer qui la surmonte : elle

est jugée trop lourde. Enfin, le jour de l'Ascension

1573, la flèche s'écroule, entraînant

avec elle toutes les parties voisines dans le transept et

les voûtes. Heureusement sans faire de victimes. On

reconstruisit l'ensemble, mais sans flèche. L'année

1604 vit les derniers travaux : le voûtement de la première

travée de la nef et l'érection d'une palissade

fermant l'église à l'ouest.

Saint-Pierre n'ira pas plus loin : par manque de finance et

parce que, aux XVIIe et XVIIIe siècles, on préférait

privilégier le décor intérieur.

A la Révolution, l'édifice perd une partie de

son mobilier et l'orfèvrerie part à la fonte.

Il devient simple église paroissiale. En 1822, Saint-Pierre

redevient cathédrale et s'enrichit

|

du patrimoine religieux dispersé

dans le Beauvaisis. En 1842, l'architecte Ramée, des

Monuments historiques, proposa de rallonger la cathédrale

de deux travées à l'ouest pour contre-buter

l'église. Son projet n'eut pas de suite. Au XIXe siècle,

on n'entreprit que des travaux de restauration intérieurs

et extérieurs, notamment sur les arcs-boutants. Si

la première guerre mondiale passa sans heurts, le bombardement

allemand de 1940 fit s'écrouler, ça et là,

voûtes, toitures et vitraux restés en place.

(En 1939, tous les vitraux représentant des scènes

figurées avaient été mis à l'abri

au château de Carrouges, dans l'Orne.)

En ce début de XXIe siècle, la cathédrale

reste un édifice fragile face aux vents et aux tempêtes.

En dehors des arcs-boutants du chevet qui sont cadenassés

dans une véritable carapace de tirants de fer, des

étais consolident, à l'intérieur, les

bras du transept, et une vigoureuse armature de bois soutient

les élévations au niveau de l'entrée

du déambulatoire nord. Enfin, on envisage de rétablir

les tirants métalliques intérieurs et extérieurs,

mis en place par les architectes du Moyen Âge, et qui

consolidaient l'édifice. Les romantiques du XIXe siècle,

loin de s'imaginer que ces tirants participaient de l'ingéniosité

médiévale, crurent intelligent et artistique

d'en faire scier quelques-uns. On trouve un autre témoignage

de cette incompréhension dans un ouvrage de l'abbé

J.J. Bourassé, Les plus belles cathédrales

de France, paru chez Alfred Mame et fils en 1880. À

propos de la cathédrale, l'abbé écrit

: «Malheureusement l'église de Beauvais porte

toujours des traces des accidents qu'elle a soufferts. Des

armatures en fer, visibles en beaucoup d'endroits, annoncent

que la solidité n'est pas encore parfaite.» Visiblement,

l'auteur ne se rend pas compte que l'armature en fer fait

partie intégrante de cette solidité.

Source : La Cathédrale Saint-Pierre

de Beauvais, Itinéraires

du patrimoine.

|

|

La cathédrale de Beauvais et son fameux chevet à arcs-boutants

si souvent restaurés.

La hauteur de l'édifice, qui paraît vraiment stupéfiante,

suffit pour donner une idée de sa fragilité.

|

Une vue du chevet et des tirants métalliques qui relient les

arcs-boutants. |

|

Le chevet.

Le chaînage de fer sur les les arcs-boutants est indispensable

pour assurer la robustesse de l'ensemble. Ils ont été

retirés à la fin des années 1970 et réinstallés

quand la violence des vents, en 1982, eut démontré

leur utilité.

|

|

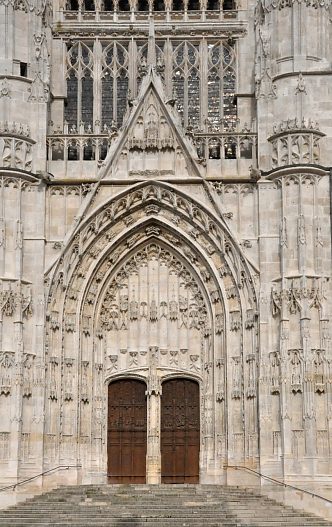

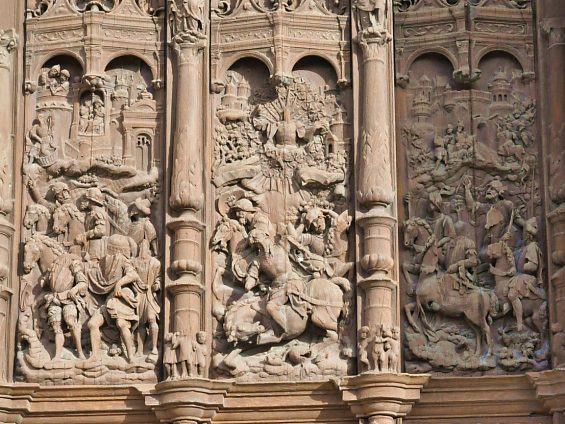

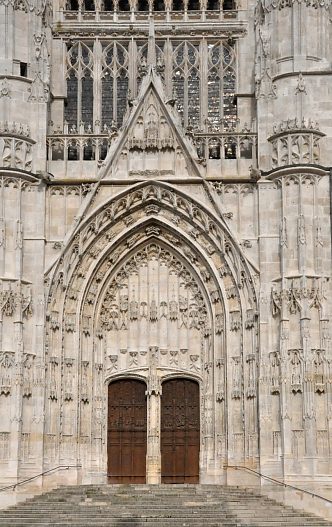

| LE TRANSEPT SUD

ET LE PORTAIL SUD (XVIe SIÈCLE) |

|

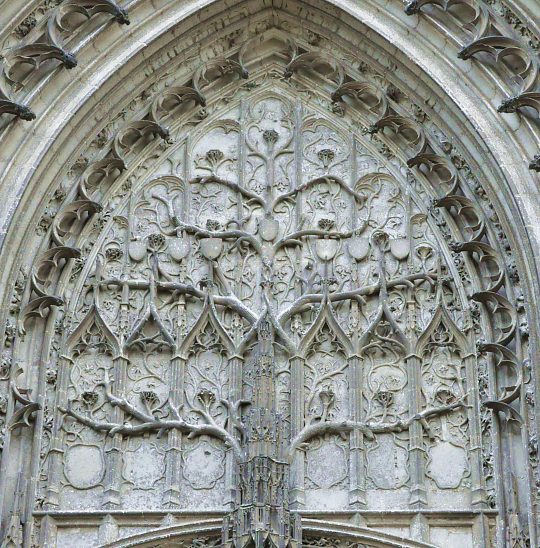

Le portail sud en gothique flamboyant est surmonté d'un gable.

Vers 1500-1510.

Les vantaux sont de Jean Le Pot, gendre du verrier Engrand Le Prince.

|

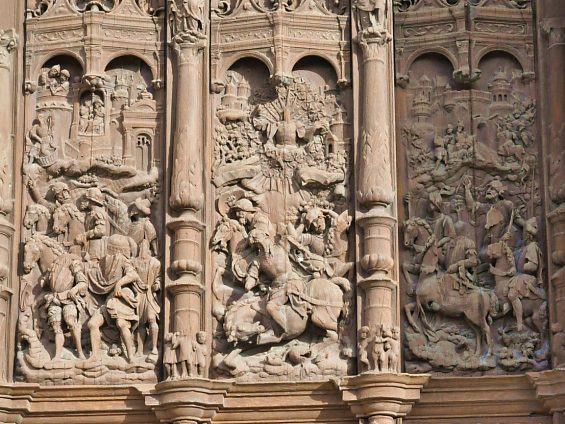

«La Conversion de saint Paul sur le chemin de Damas»

dans un vantail du portail sud.

Œuvre attribuée à Jean Le Pot, XVIe siècle.

|

|

Le portail

sud. La cathédrale étant privée

de façade occidentale, c'est le portail sud, construit

vers 1500-1510, qui servait d'entrée officielle pour

les dignitaires et les processions. C'est pourquoi sa décoration

est particulièrement riche, plus que celle du portail

nord. Toutes les niches recevaient une statue (elles ont toutes

été détruites à la Révolution)

et le style flamboyant resplendissait dans la rose, de onze

mètres de diamètre, de Martin Chambiges.

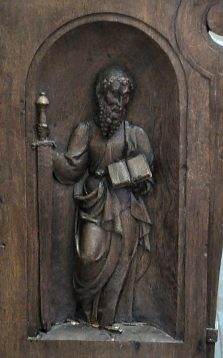

Le portail sud possède deux très beaux vantaux

de bois ornés, chacun, d'un bas-relief historié

: «La conversion de saint Paul», pour l'un ; «Saint

Pierre guérissant un boiteux», pour l'autre.

Ces vantaux de style Renaissance, réalisés vers

1540, sont attribués au sculpteur Jean Le Pot.

|

|

La partie supérieure de la façade sud en gothique

flamboyant.

Malgré la restauration, elle n'a pas retrouvé

les statues qui ornaient ses niches. |

|

Le

chevet. Comme celui de la cathédrale

Saint-Gatien de Tours, le chevet de la cathédrale

de Beauvais est aisément accessible. L'essentiel

remonte au XIIIe siècle et c'est à peine

si l'on voit autre chose qu'une forêt de piliers.

Compte de la hauteur de l'édifice et de sa fragilité,

ils sont très rapprochés et reliés

par des tirants métalliques pour n'en faire qu'une

seule et solide chape de protection du chœur. Leurs

têtes se dressent vers le ciel à plus de

cinquante mètres. C'est le plus haut chevet de

France.

On distingue trois étages dans l'élévation.

Celui du bas, au niveau des chapelles rayonnantes, laisse

à peine voir le fenestrage, qui est emprunté

au modèle rémois. La zone intermédiaire

montre une série d'ouvertures en arc brisé

intégrant chacune trois vitraux, celui du sommet

étant rond. Ce sont les vitraux qui ferment le

déambulatoire, juste au-dessus des chapelles

rayonnantes. Enfin, la troisième partie au-dessus,

la plus fine, la plus élégante est une

vraie cage de verre d'environ vingt-cinq mètres

de hauteur. L'un des points remarquables, ce sont les

culées intermédiaires qui sont construites

en porte-à-faux sur les piles qui les soutiennent.

Elles contiennent ainsi beaucoup mieux les poussées

de la voûte.

Source : Cathédrale

de Beauvais, éditions

C.D.D.P.

|

|

Le chevet de la cathédrale et son parfait équilibre. |

|

Le

mur ouest. La partie occidentale remonte

au XVIe siècle et au début du XVIIe. Elle

est en partie protégée par des ardoises

(photo à droite) parce que le manque de ressources

en a empêché l'achèvement. La nef

aurait dû se prolonger dans l'intervalle surmonté

d'une rose (insérée au milieu des tuiles).

Cet arrêt définitif a au moins eu une conséquence

heureuse : la conservation de la Basse-Œuvre, datée

du XIe siècle, dernier reste de la cathédrale

romane qui a précédé la cathédrale

gothique.

|

|

|

«Saint Pierre guérissant un boiteux à la

porte du Temple».

Vantail du portail sud, XVIe siècle, œuvre attribuée

à Jean Le Pot.

(Les personnages ont été mutilés à

la Révolution.) |

La somptueuse rose de Martin Chambiges

est constituée de soufflets et de mouchettes (début

du XVIe siècle). |

Une des deux tourelles de la façade sud. Elles sont arrondies

en bas, octogonales en haut et coiffées d'une couronne

en forme de campanile (style Renaissance). |

La «façade» occidentale de la cathédrale

de Beauvais est une simple paroi couverte de tuiles.

La première travée de la nef a été

construite. Tout est en place,

au départ des voûtes, pour poursuivre la nef et

les bas-côtés.

Au premier plan à gauche, une partie de la Basse-Œuvre

(XIe siècle). |

|

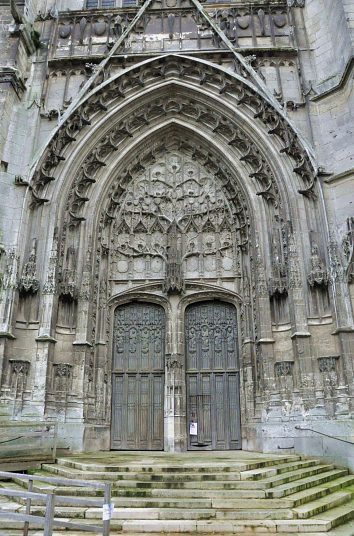

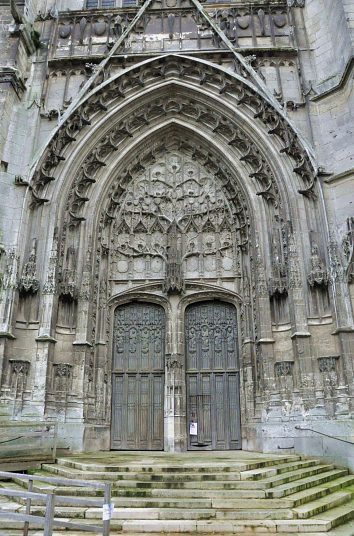

| LE TRANSEPT NORD

ET LE PORTAIL NORD (XVIe SIÈCLE) |

|

La porte nord avec son décor flamboyant

et ses vantaux en bois sculpté du XVIe siècle

Le tympan représente un arbre généalogique. |

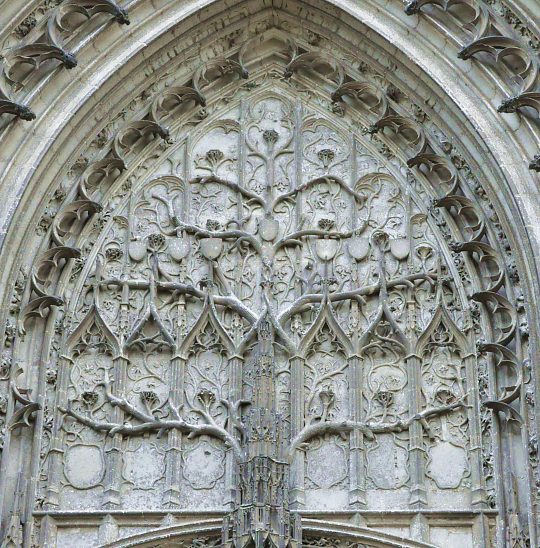

Le tympan du portail nord affiche un très bel arbre généalogique

finement ciselé dans la pierre.

Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un

arbre de Jessé. |

Vue partielle et en gros plan de l'arbre généalogique

du portail nord. |

|

Un arbre

de Jessé sur le portail nord? L'arbre sur

le fronton du portail nord est-il bien un arbre de Jessé?

Les documents consultés sont contradictoires. Le livret

Laissez-vous conter les cathédrales de Beauvais

édité par l'Office du Tourisme parle d'un arbre

de Jessé. L'historien local Philippe Bonnet-Laborderie

(†2006) évoque prudemment un arbre généalogique.

Quant à la brochure sur la cathédrale de Beauvais

parue aux éditions Itinéraires du Patrimoine,

elle a choisi de faire l'impasse sur le tympan... Enfin, l'article

- très technique - du chanoine Marsaux écrit

lors du Congrès Archéologique de France,

72e session tenue à Beauvais en 1905, parle simplement

d'«un arbre généalogique chargé

d'écussons [qui] se détache sur le tympan».

Une question se pose immédiatement : si c'est un arbre

de Jessé, où est Jessé? Où a-t-il

pu reposer? La partie centrale qui prolonge le trumeau du

portail est un dais gothique très élancé,

finement ciselé. Il est clair qu'il prend la place

dévolue au père de David, place qui est toujours

au premier niveau de l'arbre et au centre. Deuxièmement,

si rois de Juda il y a eu, ils auraient été

vandalisés comme les deux scènes historiées

du portail sud. On en verrait les traces sur les rameaux verticaux

qui s'échappent des branches horizontales. Or ces rameaux

sont entiers. Enfin, le second niveau est accompagné

d'une série de sept écussons vierges. Portaient-ils

des armoiries? On n'en voit aucune trace. Si cela avait été

le cas, il est vraisemblable que les révolutionnaires

les auraient saccagés sans ménagement, comme

ils l'ont fait sur d'autres supports, notamment les vitraux.

Or les écussons sont intacts. Avait-on prévu

de ciseler leur surface pour les attribuer à différents

nobles ou chevaliers d'une famille? C'est douteux : en général,

les armoiries s'appliquent à tous les membres d'une

fratrie. Devaient-ils porter des noms que le sculpteur n'aurait

pas eu le temps d'insérer? Ou est-ce une tâche

que le manque de financement a stoppée? Il est très

difficile de répondre à ces questions. Toujours

est-il que l'arbre, qui resplendit d'une magnifique ciselure

quasi symétrique, ne paraît pas avoir été

mutilé. On en conclura qu'il s'agit, à l'évidence,

d'un arbre généalogique, mais symbolique. Aucun

élément ne permet d'y voir un arbre de Jessé.

De plus, les sources consultées ne parlent pas d'un

éventuel document d'époque contenant un dessin

de ce portail. Et il n'en existe probablement pas.

|

|

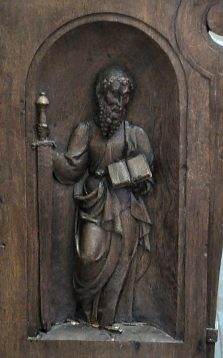

Les vantaux attribués à Jean Le Pot ont été

réalisés à partir de 1530.

À gauche, les évangélistes, à droite,

les docteurs de l'Église.

Les uns et les autres sont accompagnés par cinq Sibylles.

Malgré l'aspect général gothique, la présence

de coquilles sous les dais des personnages rattache déjà

le style du portail à la Renaissance. |

| LA CATHÉDRALE

DE BEAUVAIS, UNE CATHÉDRALE PAS COMME LES AUTRES |

|

Le coup d'œil sur l'avant-chœur, depuis un bras du transept,

donne un bon aperçu

de l'aspect un peu étrange que les étais de bois donnent

à la cathédrale Saint-Pierre.

Tous les étais de bois visibles sur la photographie sont permanents. |

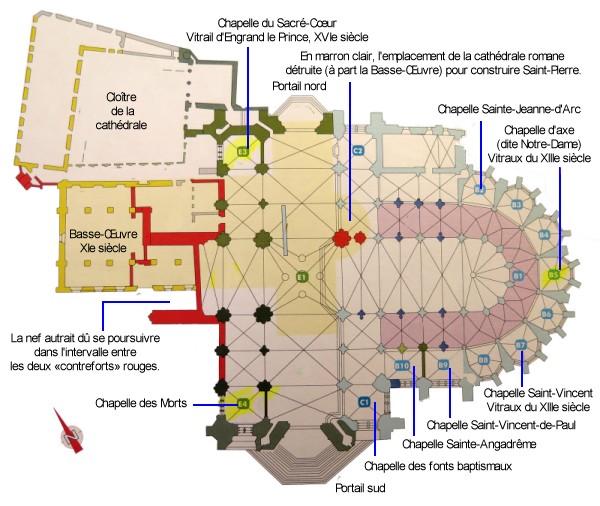

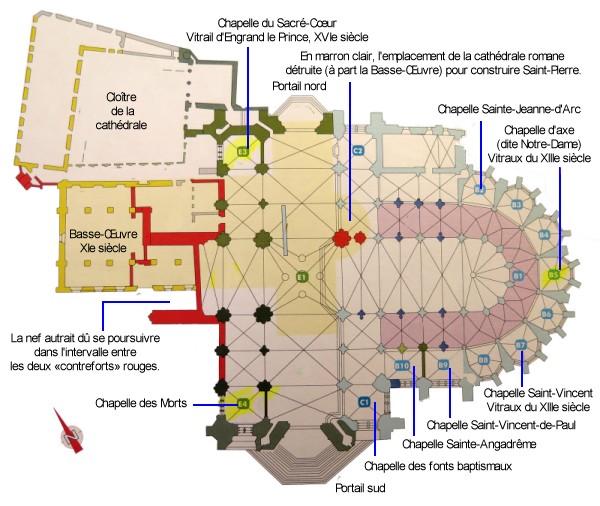

Plan de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais |

Copie d'une Annonciation du XVIIIe siècle. |

|

«L'Agonie du Christ au mont des Oliviers»

Auteur anonyme, XVIIe siècle. |

La voûte du transept vue depuis le croisillon sud.

Les étais sont indispensables pour compenser la poussée

des piliers du transept. |

|

Chaire à prêcher du XVIIe siècle. |

|

L'orgue de tribune (1979). |

| CI-DESSUS |

La cuve de la chaire est

soutenue

par deux captifs agenouillés (XVIIe siècle). |

|

«««-- À GAUCHE

|

La chaire à prêcher

date de la 2e moitié du XVIIe

siècle. Venue de l'abbaye de Saint-Lucien, elle

est entrée dans la cathédrale en 1805. |

|

À DROITE ---»»»

|

L'orgue de tribune est adossé

à la cloison qui

termine le transept. Construit par la maison

Danion-Gonzalez, il date de 1979. |

|

| LA CHAPELLE DU

SACRÉ-CŒUR (ou Chapelle Sainte-Barbe) |

|

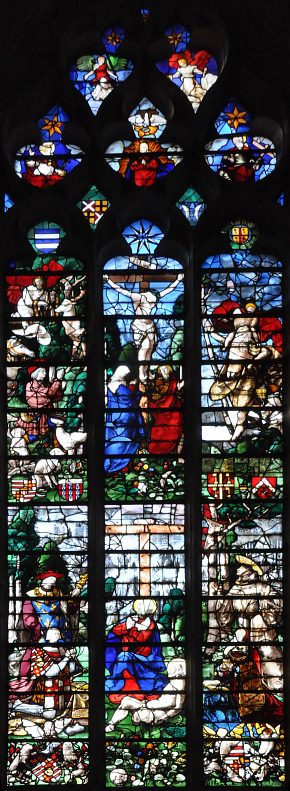

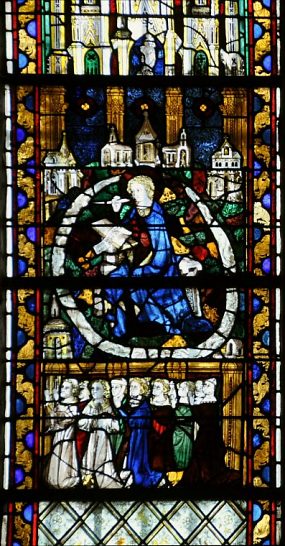

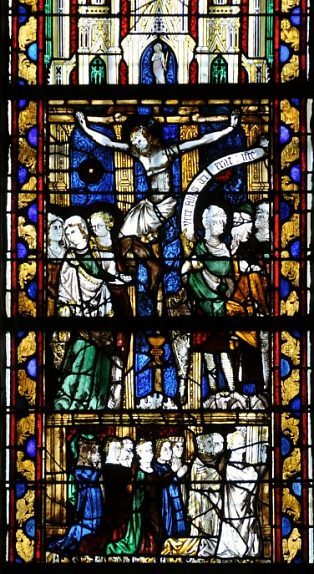

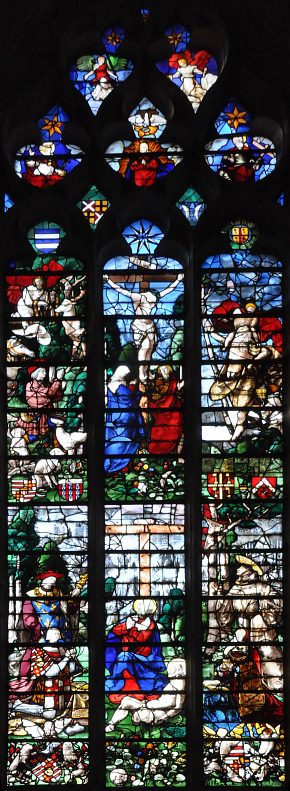

Calvaire et Descente de croix par Engrand le Prince, 1522 |

La chapelle du Sacré-Cœur dans le transept nord.

Autel et retable viennent de l'église Saint-Laurent (XVIIIe

siècle). |

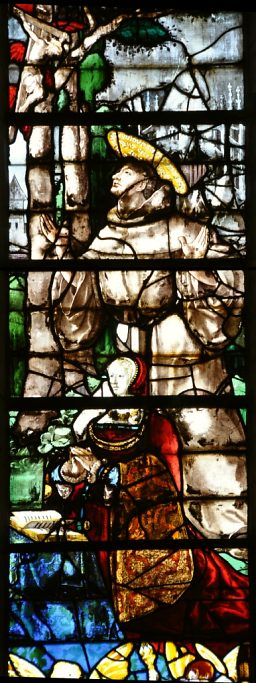

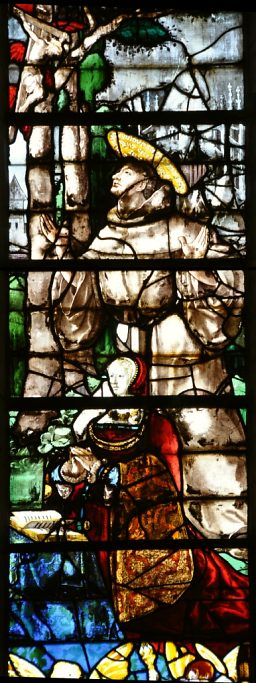

Saint François d'Assise

dans le vitrail d'Engrand le Prince, 1522. |

Saint Hubert

dans le vitrail d'Engrand le Prince, 1522. |

|

|

La chapelle

du Sacré-Cœur (ou chapelle Sainte-Barbe)

est décorée d'un beau mobilier venant de l'église

Saint-Laurent et acheté en 1803.

Le vitrail d'Engrand Le Prince,

qui fait la fierté de la chapelle, date de 1522. Les

donateurs du vitrail, Louis de Roncherolles et Françoise

d'Halluin, accompagnés de leurs saints protecteurs

saint Louis et saint François d'Assise, sont représentés

autour d'une Vierge de Pitié. Au-dessus, un Calvaire

est accompagné, à gauche de saint Hubert, à

droite de saint Christophe. Dans le tympan se trouve un Couronnement

de la Vierge. Les lancettes de gauche et de droite sont les

plus belles parties du vitrail. Voir l'arbre

de Jessé de l'église Saint-Étienne

de Beauvais, chef d'œuvre d'Engrand le Prince,

principal représentant de la dynastie des Le Prince,

célèbres maîtres verriers de Beauvais.

|

|

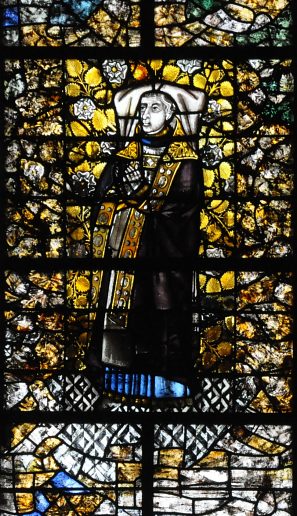

Le donateur, Louis de Roncherolles, accompagné

de son saint protecteur, saint Louis.

Détail du vitrail d'Engrand Le Prince, 1522. |

|

| CI-DESSUS |

Belle architecture

médiévale

derrière saint Louis

Détail du vitrail d'Engrand Le Prince

1522. |

| À DROITE ---»»» |

Le Christ mort au pied

de la croix.

Détail du vitrail d'Engrand le Prince

1522. |

|

|

|

La donatrice, Françoise d'Halluin, accompagnée

de son saint protecteur, François d'Assise.

Détail du vitrail d'Engrand Le Prince, 1522. |

Le bras nord du transept avec ses indispensables étais

pour soutenir l'édifice.

Les piliers sont typiques du XVIe siècle : ils sont de forme

ondulée

et ne possèdent pas de chapiteaux. |

«Les pèlerins d'Emmaüs» de Mauperin, toile du XVIIIe

siècle. |

«Saint Sébastien», toile du XVIIe siècle |

«Le Repentir de saint Pierre», toile du XVIIIe siècle. |

«Jésus guérissant les malades»

Tableau de Jean Jouvenet, XVIIe siècle dans le transept nord.

Ce très beau tableau mériterait une restauration. Des

sources consultées donnent cette œuvre pour une copie

d'un tableau de Jouvenet réalisé en 1689. |

| LES VITRAUX DU

TRANSEPT (LEPRINCE, XVIe SIÈCLE ET MAX INGRAND, XXe SIÈCLE) |

|

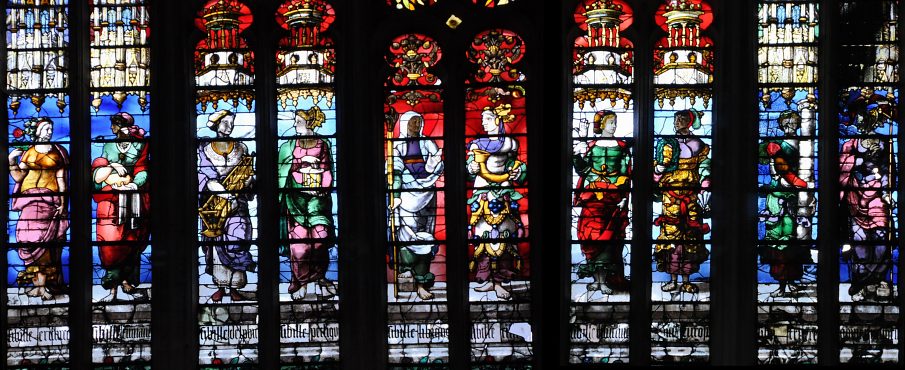

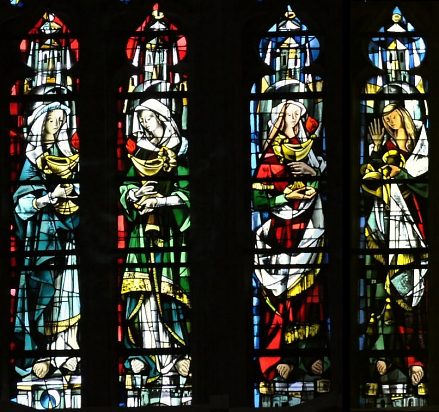

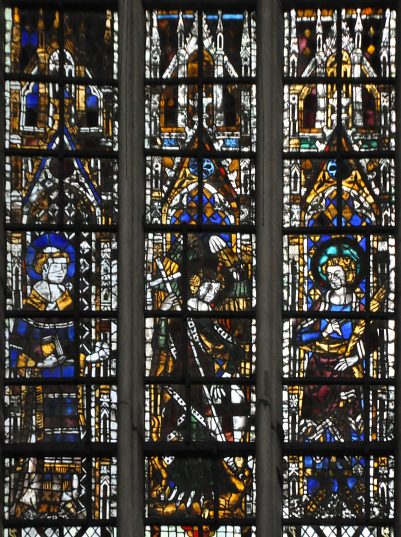

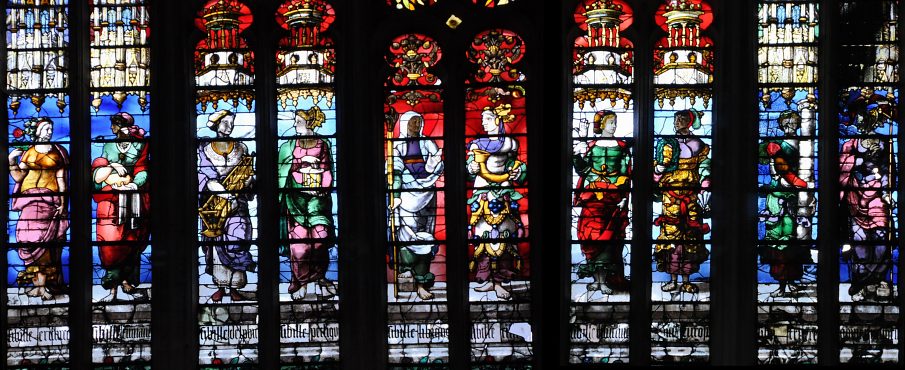

La rangée de sibylles du XVIe siècle est l'œuvre

de Jean et Nicolas Le Prince, maitres verriers à Beauvais.

Ils ont été posés dans le bras nord du transept

en 1538-1539. |

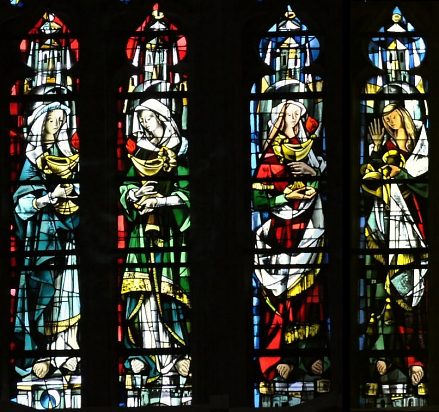

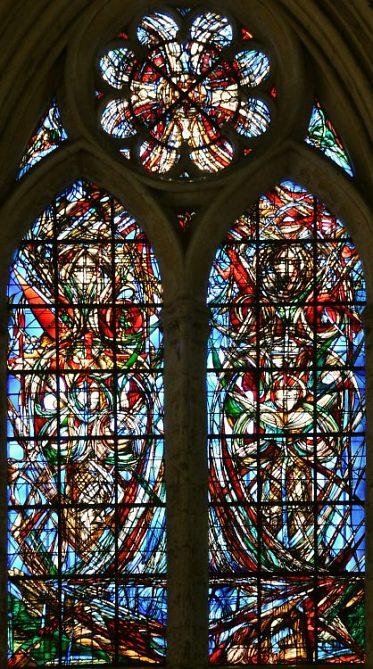

Les Vierges sages et les Vierges folles, vitrail de Max Ingrand

(1958), détail.

Bras nord du transept (l'intervalle central entre les figures

a été réduit). |

|

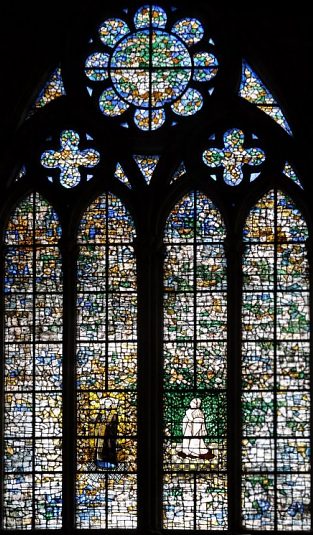

Les

vitraux dans les bras du transept accueillent

deux grandes verrières constituées chacune

de deux galeries de saints, de prophètes, de

vierges ou encore de sibylles.

Le vitrail nord a été endommagé

en 1940. Y subsiste la galerie des sibylles de

Jean et Nicolas Le Prince, posée en 1537-1538.

Au-dessous trônait une rangée de séraphins

«couleur de feu à six ailes» [Congrès

archéologique de Beauvais de 1905]. La rose

représentait un soleil sous la forme d'une figure

humaine, et ses rayons remplissaient les divisions du

remplage. En 1958, Max Ingrand a remplacé la

galerie des séraphins par une rangée de

Vierges folles et Vierges sages. Et la rose d'Ingrand

représente maintenant un Jugement dernier.

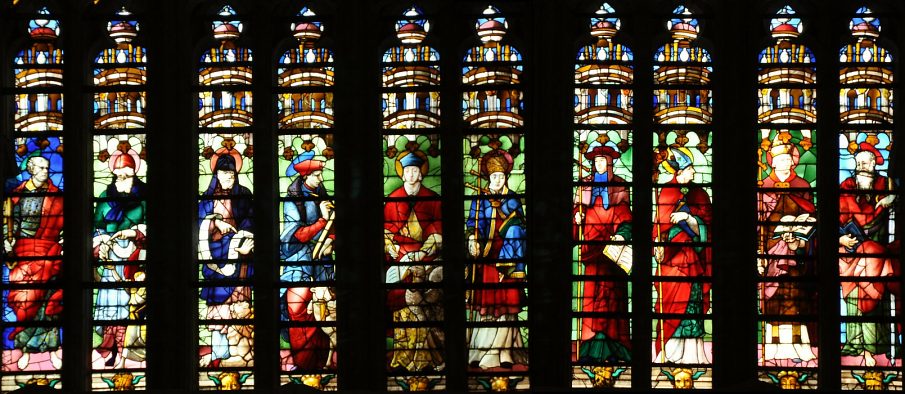

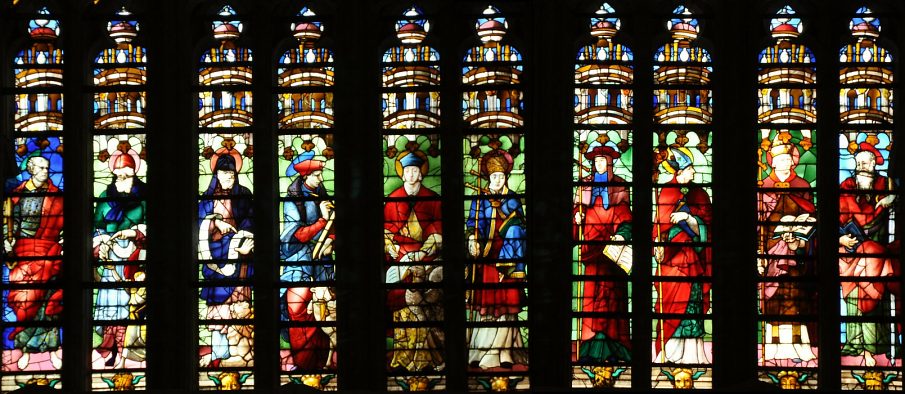

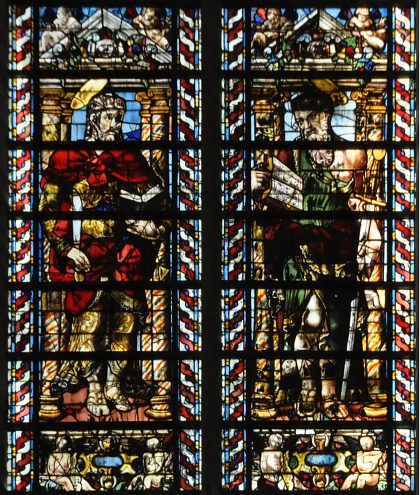

La verrière du transept sud n'a pas été

touchée par la guerre. Les vitraux de Nicolas

le Prince, datés de 1551, sont toujours en

place. Dans la rose, le Père céleste est

entouré de scènes de la Genèse

et de l'histoire du peuple juif. Au-dessous, on trouve

une galerie de dix prophètes et, à la

base, les quatre évangélistes, les quatre

docteurs de l'Église, saint Pierre et saint Paul.

|

|

|

|

Deux sibylles dans le bras nord du transept.

Vitrail de l'atelier Le Prince (années 1530). |

«««---

À GAUCHE

Une sibylle de Jean et Nicolas Le Prince |

|

|

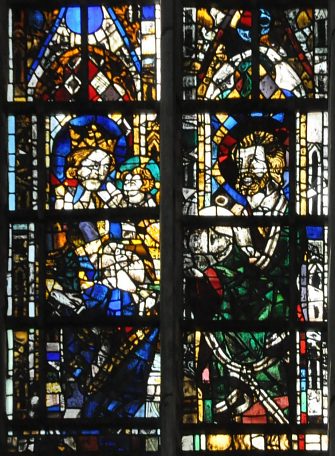

Une des deux galeries du bras sud du transept : Saint Pierre, les

quatre évangélistes, les quatre docteurs de l'Église,

et saint Paul.

Œuvre de Nicolas Le Prince, maitre verrier de Beauvais, 1551.

|

Deux prophètes dans le bras sud du transept

Jérémie et Ézéchiel

Œuvre de Nicolas Le Prince, 1551 |

À DROITE ---»»

Les quatre évangélistes :

Saint Matthieu et l'ange,

Saint Marc et le lion,

Saint Luc et le taureau,

Saint Jean et l'aigle.

Vitrail de Nicolas Le Prince, 1551. |

|

|

Détail de la rose de Nicolas Le Prince, 1551.

À droite, la représentation de la tour de Babel. |

Un des docteurs de l'Église

par le maître verrier

Nicolas Le Prince, 1551. |

|

Vitraux dans le bras sud du transept : la galerie des prophètes.

Vitrail de Nicolas Le Prince, 1551. |

| LE CHŒUR

DE LA CATHÊDRALE SAINT-PIERRE |

|

Le chœur et ses élévations

La continuité verticale était clairement une volonté

des architectes du XIIIe siècle.

La voûte est sixpartite.

A l'origine, les voûtes ne comportaient que quatre voutains

comme à Chartres ou Amiens.

Les deux autres voûtains ont été ajoutés

au XIVe siècle. |

L'entrée du chœur avec le Christ en croix du XVe siècle. |

|

Les piles

du chœur. La photo ci-dessous montre les grandes

arcades nord du sanctuaire. Elles sont très rapprochées,

mais il n'en a pas toujours été ainsi. La première

construction du chœur et de l'abside, qui reposaient

sur des fondations de 1247, vit les voûtes s'écrouler

rapidement : les contreforts étaient trop faibles.

En 1272, l'ensemble était rebâti, mais les travées

droites du chœur (celles qui se trouvent avant l'hémicycle)

étaient plus larges. Soyons plus précis. Dans

la photo ci-dessous, en comptant depuis la gauche, on a les

piles de 1 à 6. En 1272, les piles 1, 3 et 5 n'existaient

pas ! Même chose sur le côté sud. Et derrière

ces piles du premier plan, il manquait aussi trois piles entre

le déambulatoire et l'espace prévu pour les

chapelles latérales ! Conséquence rapide : une

partie de la voûte s'est écroulée en 1284,

détruisant tous les vitraux des travées dites

«droites». L'abside et les vitraux de l'axe central

ont été épargnés.

Il parut évident qu'il n'y avait pas assez de piliers

dans le chœur pour soutenir l'élévation.

On décida en outre d'épaissir les murs. L'architecte

Enguerrand le Riche, surnommé le Tricheur, fut

choisi pour diriger la reconstruction. Celle-ci dura quarante

ans et coûta 80.000 livres, une somme considérable

pour l'époque. Les travaux commencèrent sur

un rythme soutenu, puis s'interrompirent du fait des guerres

féodales et de l'occupation par les Anglais. L'historien

Bonnet-Laborderie met l'accent sur la beauté architecturale

du sanctuaire et le rôle étudié des colonnettes

: «(...) il faut souligner avec force l'intention de

l'architecte de marquer l'unité de cet ensemble,

par des recherches de continuité verticale dans les

grandes piles du chœur et par une composition très

savante de celles-ci, qui avec une seule colonnette engagée,

soutiennent à la fois nervures et doubleaux. Les murs

de l'édifice d'autre part, d'apparence très

minces, forment une sorte de "tissu conjonctif",

percé de grandes ouvertures entre des supports.»

Sources : 1) Congrès archéologique

de France, Beauvais 1905, article du chanoine Marsaux

sur la cathédrale ; 2) Cathédrale de Beauvais

de Bonnet-Laborderie, éditions C.D.D.P.

|

|

La hauteur des piles du chœur semble interminable. Elle approche

la vingtaine de mètres. |

Les grilles qui ferment le chœur sont du XVIIIe siècle. |

«Descente de croix»

Tableau de Charles de la Fosse, XVIIe siècle. |

Le maître-autel a été inauguré en 1758. |

Vierge à l'Enfant, sculpture en plâtre

de Nicolas-Sébastien Adam (1705-1778).

La Vierge est assise. L'Enfant, debout sur un globe,

perce le serpent d'une lance en forme de croix.

La statue est en plâtre car le marbre, commandé, n'a

jamais été livré.

|

Les stalles de la cathédrale de Beauvais proviennent

de l'abbaye Saint-Paul.

Elles datent des XVIe et XVIIe siècles. |

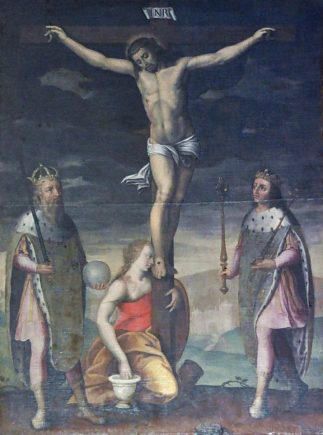

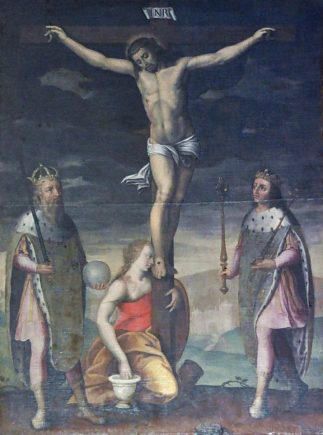

«Le Christ en croix entre saint Charlemagne et saint Louis»

Tableau de R. de Ronssoy, XVIIe siècle. |

|

«Saint Luc écrivant»

Auteur anonyme, limite XVIIe-XVIIIe siècle.

Il s'agit bien de Luc car un éclaircissement du coin

bas

à gauche montre une gueule de taureau. |

Tête sculptée sur un accotoir dans les stalles.

|

|

On voit très bien sur cette photo des grandes arcades du chœur

la marque d'un arc brisé, une marque qui a passé les

siècles.

À sa place, l'architecte du XIVe siècle a fait bâtir

une pile pour consolider

l'élévation après l'écroulement de la

voûte sur les travées «droites» en 1284.

Sur le pourtour du sanctuaire, quatre piles intermédiaires

ont ainsi été insérées. |

Saint Paul dans une jouée des stalles. |

«La Sainte Famille», tableau d'un auteur anonyme. |

| LES GRANDES FENÊTRES

DU CHŒUR DE LA CATHÊDRALE SAINT-PIERRE |

|

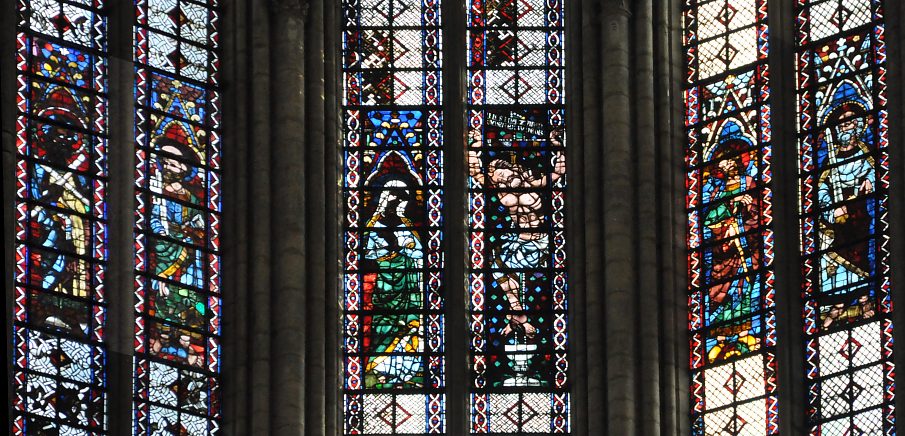

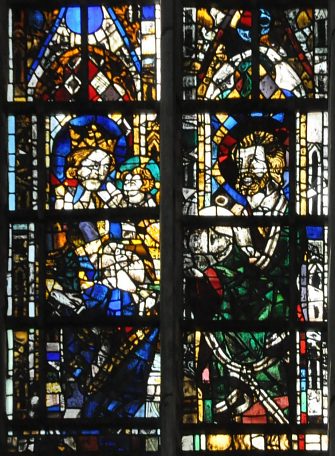

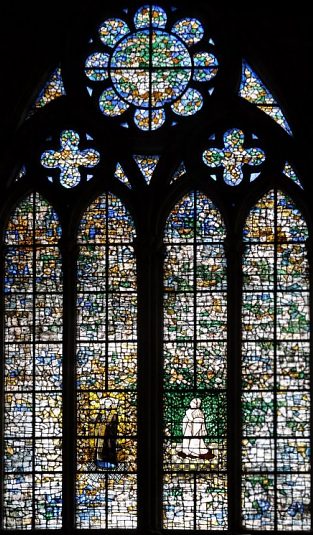

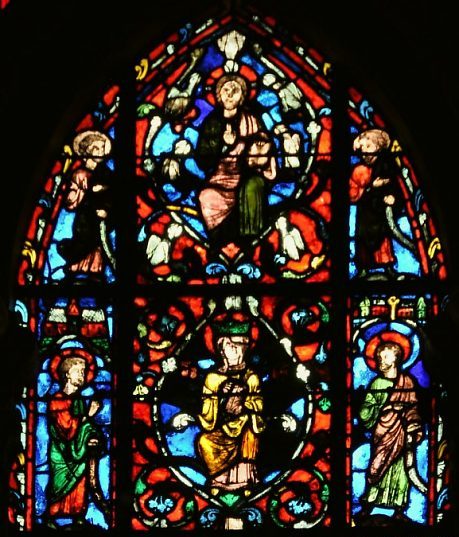

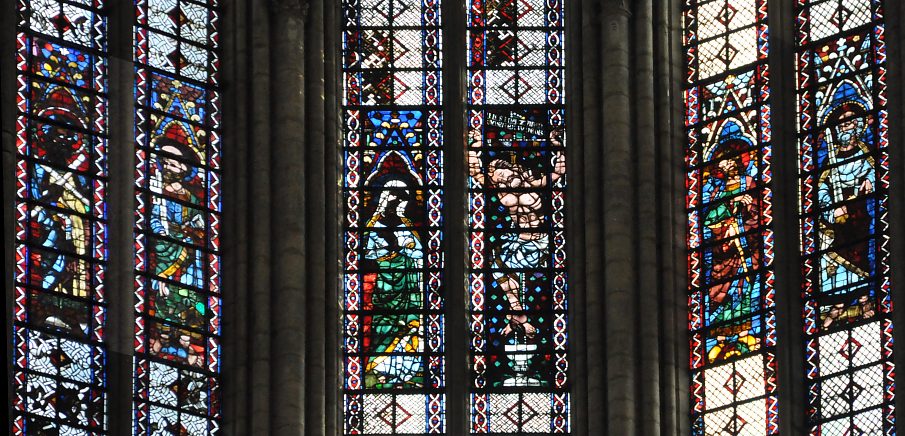

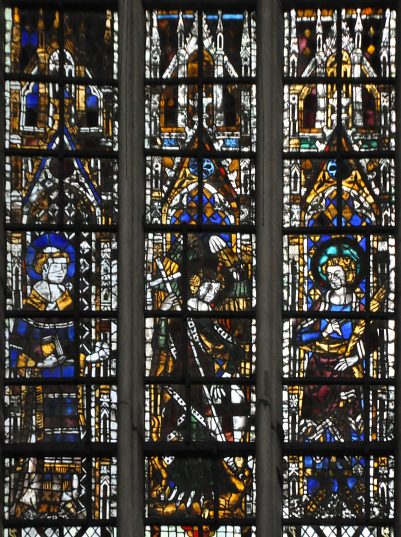

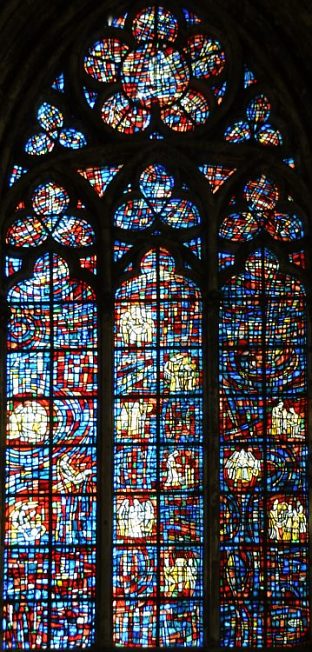

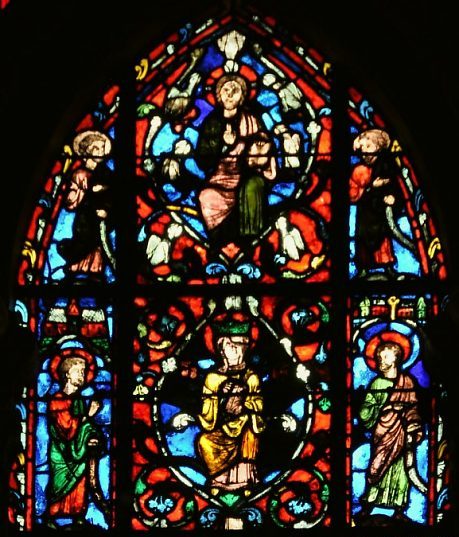

Les grandes fenêtres du chœur de la cathédrale de

Beauvais.

Depuis le triforium jusqu'à la voûte, on compte 25 mètres

de vitraux à personnages des XIIIe, XIVe et XVIe siècles.

Les vitraux du triforium sont modernes. |

Les vitraux d'axe des hautes fenêtres du chœur sont du

XIIIe siècle.

De gauche à droite : saint André, saint Pierre, la Vierge,

le Christ en croix, saint Jean et saint Paul. |

Fenêtres hautes du XIVe siècle dans le chœur

:

Saint Maurice (?) et saint Jacques le Majeur. |

Fenêtres hautes du XVIe siècle dans le chœur

:

Saint Évrot, saint Just et saint Germer. (détail). |

|

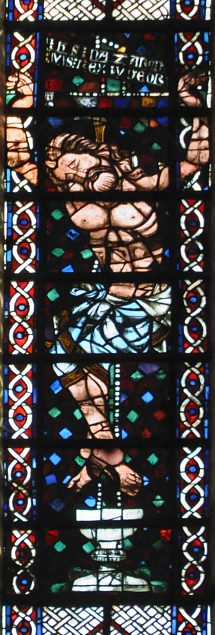

Les

vitraux du chœur. Ils datent des XIIIe,

XIVe et XVIe siècles. À l'origine, bien

sûr, ils sont tous du XIIIe, époque de

la création du chœur. En 1284, celui-ci

s'effondre à cause des piles de soutènement

qui sont insuffisantes pour la charge des parties hautes

(On scandera le sanctuaire de deux fois plus de piles

lors de la reconstruction.) Seuls réchappent

du désastre les vitraux de l'axe central et ceux

qui en sont le plus proches (le Christ en croix, la

Vierge et quelques apôtres). Les verrières

situées au nord et au sud étant détruites,

les maîtres verriers se remettent à l'ouvrage.

Et le chœur resplendit bientôt de nouveaux

vitraux à personnages, cette fois du XIVe siècle.

En 1573, nouveau malheur dû encore une fois à

la faiblesse du soutènement : la tour-lanterne

s'écroule entraînant dans sa chute les

deux premières travées du chœur et

les verrières nord qui s'y trouvent. Ce sont

donc des vitraux à personnages datés du

XVIe siècle que l'on peut admirer au nord au

sortir du transept. Six saints y sont présentés

dont quatre céphalophores. Ils sont tous donnés

dans cette page.

Source : La cathédrale

Saint-Pierre de Beauvais,

Éditions Itinéraire

du patrimoine.

|

|

|

|

Les impressionnantes élévations dans le chœur

de Saint-Pierre.

Ici, le nord au sortir du transept, là où les

verrières

des deux premières travées ont été

refaites au XVIe siècle. |

Le Christ en croix dans l'axe central.

Vitrail du XIIIe siècle. |

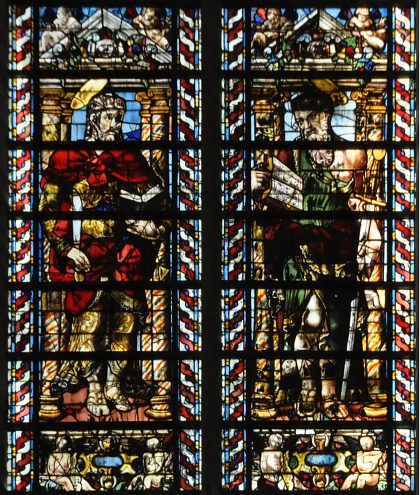

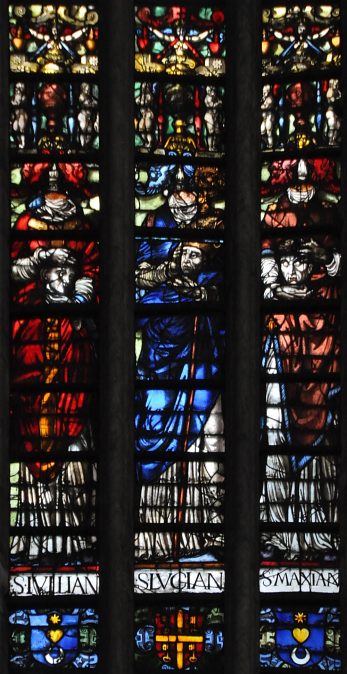

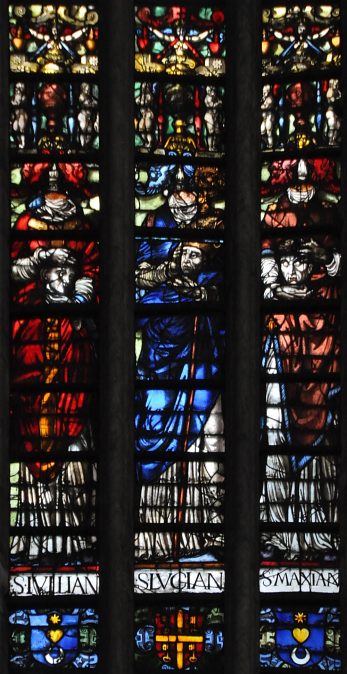

«««---

À GAUCHE

Fenêtres hautes du chœur, XVIe siècle

:

Saint Julien, saint Lucien et saint Maxien. |

|

|

Fenêtres hautes du chœur, XIVe siècle :

Vierge à l'Enfant et saint Joseph (?)

(Les deux lancettes ont été rapprochées

pour les besoins de la mise en page.) |

|

Fenêtres hautes du chœur, XIVe siècle :

Saint Quentin, saint Michel et sainte Romaine. |

En

haut et en bas, fenêtres hautes

du chœur, XIVe siècle :

Le Christ donnant l'Eucharistie

à un apôtre (les deux vitraux sont

en fait côte à côte).

Le simple camaïeu bleu du vitrail signifie-t-il que le

donateur

disposait de moins de ressources

pour son offrande? |

|

|

|

|

Aspect général de l'horloge astronomique. |

Détail de l'ornementation de la partie haute de l'horloge. |

|

L'horloge

astronomique de la cathédrale de Beauvais

L'horloge astronomique est due à l'ingénieur

Auguste Lucien Vérité (1806-1887). Après

avoir construit, en partie à Beauvais, l'horloge

de la cathédrale de Besançon, Vérité

est sollicité par l'évêque de la ville

pour construire «une horloge exceptionnellement belle

et instructive pour les fidèles».

Commencé en 1865, le travail prendra trois ans. L'horloge

englobe toutes les données connues à cette époque

sur le temps et l'astronomie dans un ensemble d'engrenages

et de leviers de 90 000 pièces. Les données

sont affichées dans 52 cadrans de la partie basse du

meuble, tandis que 68

|

automates animent, dans la partie

haute, le temps qui s'écoule.

Si Vérité a pu assumer seul l'important travail

d'horlogerie, il s'est entouré d'une équipe

dévouée et pleine de talents pour les autres

parties. Il y avait, à la Manufacture Impériale

de Tapisseries de Beauvais et ailleurs dans la région,

les artistes compétents pour prendre en charge la décoration,

la construction des châteaux, la sculpture, les planisphères,

etc.

L'horloge a été présentée à

Paris, en 1869, au Palais de l'Industrie. Elle est installée

dans le transept nord de la cathédrale de Beauvais

depuis 1876.

Source : L'horloge astronomique de

la cathédrale de Beauvais,

édition La Goélette, 2004.

|

|

Horloge à carillon du XIVe siècle

Œuvre restaurée en 1973, puis en 2003. |

«Martyre de sainte Catherine»

Œuvre de C. Beagle (XVIIe siècle). |

Tableau «Sainte Angadrême, abbesse, devant la ville en flammes»

Auteur anonyme.

Angadrême était l'abbesse du monastère d'Orouer,

près de Beauvais où elle mourut en 695. Elle aurait

sauvé la ville des flammes. Elle était très

vénérée à Beauvais. |

|

| LES CHAPELLES

DU DÉAMBULATOIRE |

|

Le déambulatoire sud

Les chapelles rayonnantes sont surmontées d'une galerie

aveugle et de vitraux. |

| LA CHAPELLE

DES FONTS (ou SAINTE-CÉCILE) |

|

|

|

Le déambulatoire nord, ici vu depuis le chœur, est

bien plus sombre que son pendant au sud.

Les vitraux contemporains assez opaques, à dominante

bleue, n'y sont pas étrangers. |

| LA CHAPELLE

DES FONTS (ou SAINTE-CÉCILE) |

|

Chapelle des Fonts Baptismaux.

Sur le mur à gauche, les restes d'une peinture du XIVe

siècle.

Les fonts : une cuve en marbre du XVIIIe siècle.

La toile du fond, «Christ mort» est due à Henri Lejeune (XVIIIe

siècle). |

Peinture sur le mur est de la chapelle des Fonts baptismaux.

Elle contient les vestiges d'une peinture du XIVe siècle

représentant l'entrée à Beauvais du légat

du pape

(en incluant la Crucifixion). Selon les sources, les autres

figures de la partie haute seraient plutôt du XVe siècle.

|

«««---

À GAUCHE

«La Fontaine de Vie», vitrail contemporain

de Claude Courageux (1981).

Chapelle des Fonts Baptismaux. |

|

|

| LA CHAPELLE SAINTE-ANGADRÊME

(ou SAINT-NICOLAS) |

|

La chapelle Sainte-Angadrême a été aménagée

au XIXe siècle.

Au mur, une peinture murale (XIXe siècle) illustrant

Jeanne Hachette

et la résistance de Beauvais contre Charles le Téméraire

en 1472.

Au-dessus, l'accueil de sainte Angadrême au paradis par

le Christ. |

Sainte Angadrême en tenue d'abbesse, XVIe siècle. |

Vitrail d'Anne Le Chevallier consacrée à la vie

de sainte Angadrême .

Chapelle Sainte-Angadrême. |

Sainte Angadrême devant le Christ

Détail de la peinture murale

du XIXe siècle. |

|

Jeanne Hachette exhorte les Beauvaisiens à résister

aux assauts des troupes de Charles le Téméraire en 1472,

détail.

Derrière, des habitantes de la ville transportent la châsse

de sainte Angadrême sur les remparts pour faire fuir l'ennemi

(invention du XIXe siècle?)

Peinture anonyme dans la chapelle Sainte-Angadrême, XIXe siècle. |

| LA CHAPELLE SAINT-VINCENT-DE-AUL

(ou SAINT-LÉONARD) ET LE RETABLE DE L'ÉGLISE DE

MARISSEL (XVIe SIÈCLE) |

|

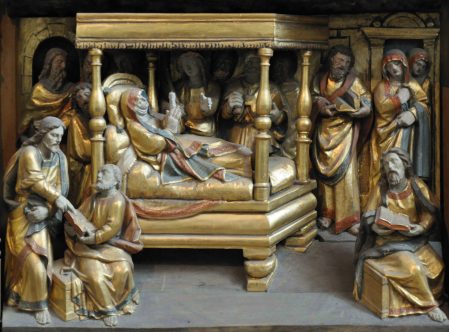

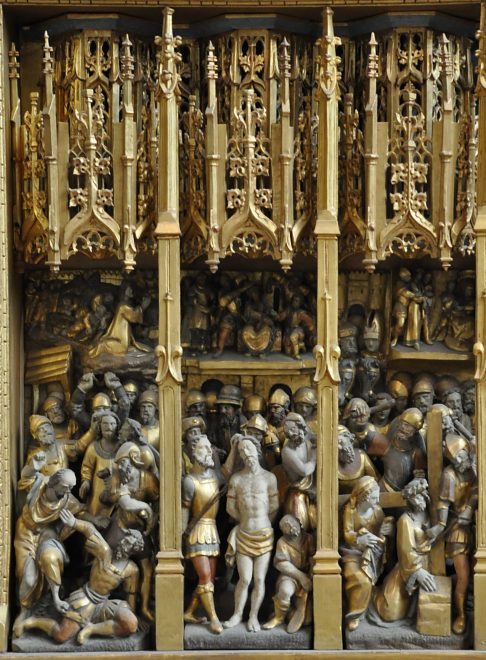

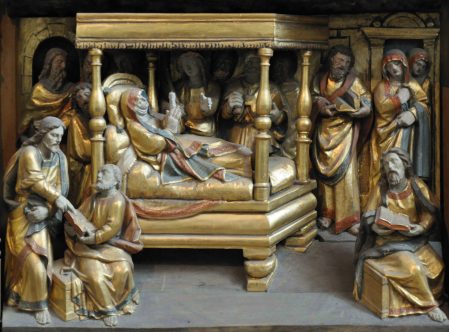

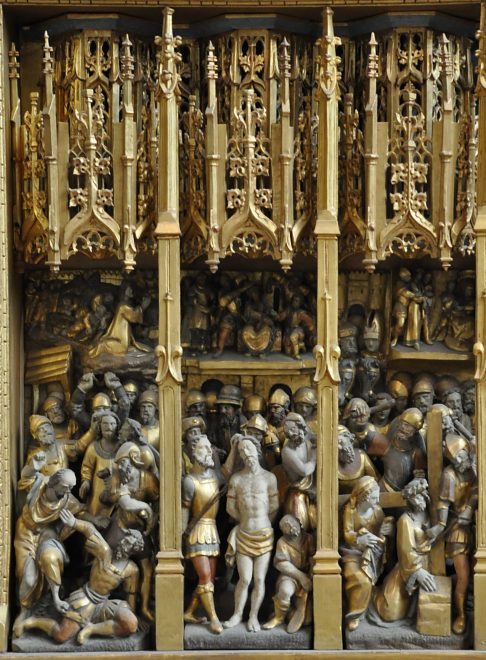

Le retable de l'église de Marissel dans la chapelle Saint-Vincent-de-Paul

(XVIe siècle)

Initialement, le retable comportait deux volets.

L'œuvre est attribuée au sculpteur NICOLAS LE PRINCE et

au peintre NICOLAS NITART.

|

Dormition de la Vierge, dans le bas du cadre central |

Jésus et les Apôtres Pierre, Jean et Jacques, au centre

de la prédelle du retable |

Ecce Homo (panneau gauche du retable) |

Un cavalier romain s'approche de la croix.

Est-ce le centurion Longin qui va transpercer le supplicié

de son épée?

Retable de l'église de Marissel, XVIe siècle. |

Verrière contemporaine de Jeannette Weiss-Gruber.

Réemploi de deux chanoines donateurs du XVe siècle.

Chapelle Sainte-Angadrême. |

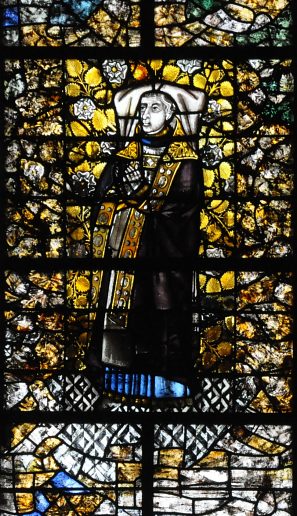

Un chanoine donateur, XVe siècle

dans le vitrail de Jeannette Weiss-Gruber.

Gros plan sur un des chanoines donateurs, XVe siècle.

---»»»

|

Un chanoine donateur, XVe siècle sur un magnifique fond

floral

dans le vitrail de Jeannette Weiss-Gruber. |

|

|

| LA CHAPELLE SAINT-VINCENT

(ou Notre-Dame de Lourdes) |

|

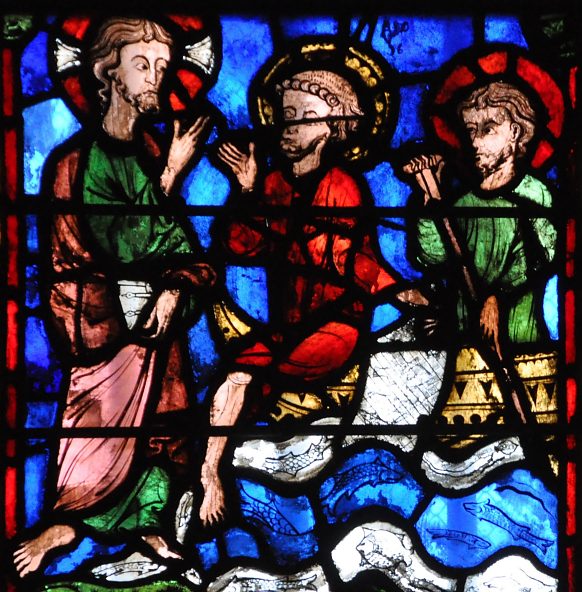

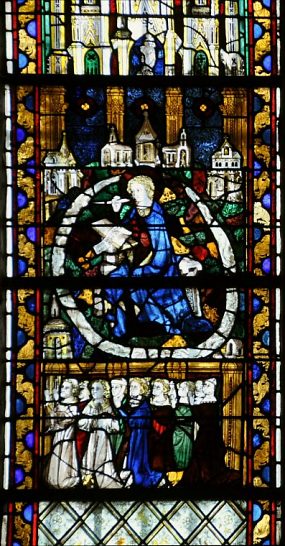

Baie centrale, vitrail de 1340-1350.

Saint Jean, sur l'île de Patmos, écrit aux sept Églises

d'Asie.

Dans le registre du bas, les donateurs en prière. |

Chapelle Saint-Vincent.

Les vitraux de cette chapelle datent des XIIIe et XIVe siècles.

Les deux verrières latérales ont été offertes

par Raoul de Senlis.

Elles dates des années 1290. |

Baie de gauche, vitrail de 1290

Il illustre le martyre de saint Vincent. Le donateur,

Raoul de Senlis, est agenouillé au registre inférieur. |

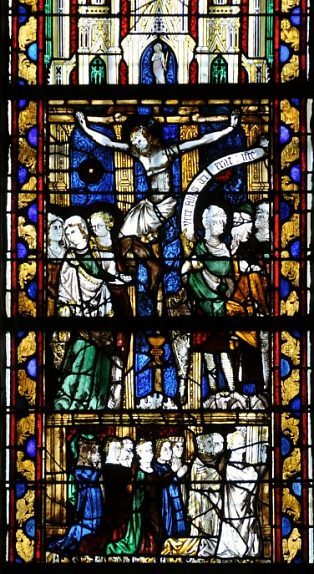

La Crucifixion et les donateurs

Vitrail du milieu du XIVe siècle

Chapelle Saint-Vincent. |

Un donateur en gros plan, XIVe siècle |

|

|

Donateurs en prière sous le registre de saint Jean à

Patmos 1340-1350). |

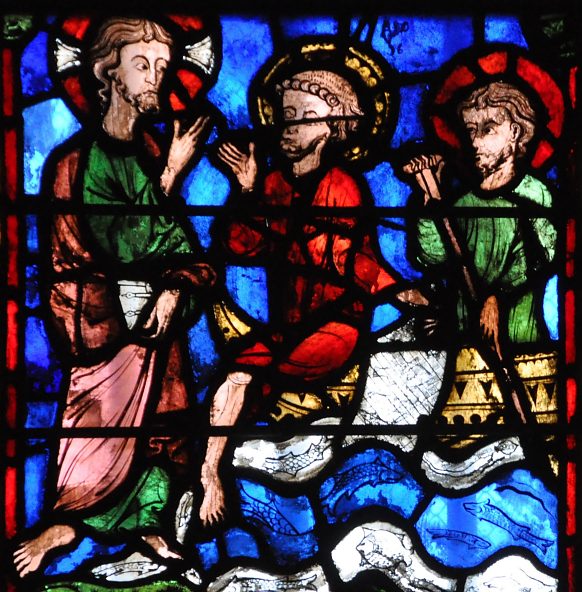

Jésus invite Pierre à le rejoindre sur les eaux, vitrail du XIVe siècle.

Chapelle Saint-Vincent. |

«««---

À GAUCHE

La Crucifixion, les soldats romains, détail, XIVe

siècle. |

|

|

| LA CHAPELLE AXIALE

NOTRE-DAME |

|

La chapelle axiale Notre-Dame et sa verrière de 1240.

L'autel néogothique est du XIXe siècle (voir ci-dessous

à droite). |

|

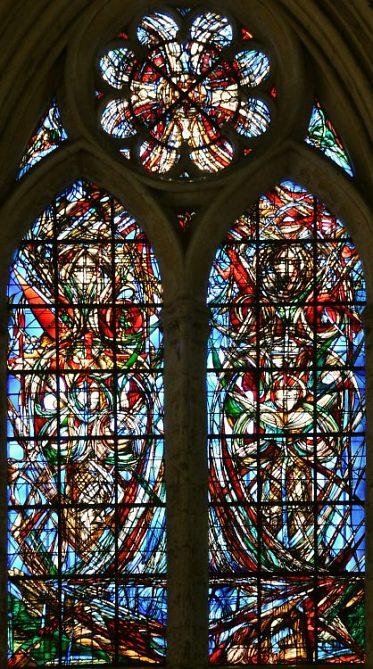

Les vitraux

de la chapelle d'axe sont les plus anciens

de la cathédrale.

Dans la baie centrale, on trouve un arbre de Jessé

et, à côté, des scènes de

la vie de Jésus. Dans la baie de gauche, des

scènes de la vie de saint Martin (ou saint Constantin).

Enfin, dans la baie droite, la verrière est consacrée

à une iconographie assez fréquente à

cette époque : le Miracle de Théophile.

Voir l'histoire de cette légende (où la

Vierge combat le démon) dans un vitrail, lui

aussi du XIIIe siècle, (très) restauré

au XIXe, de l'église Saint-Pierre

à Saint-Julien-du-Sault

dans l'Yonne.

|

|

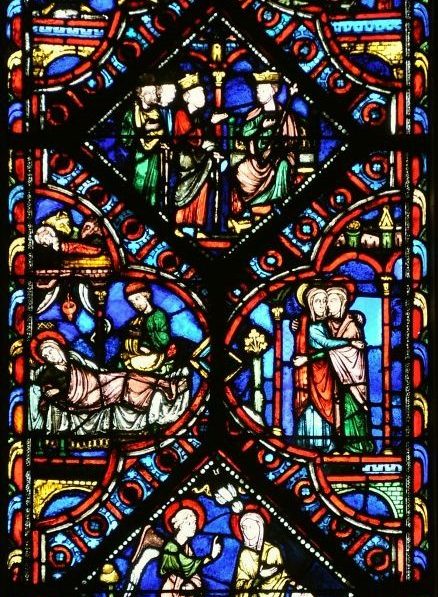

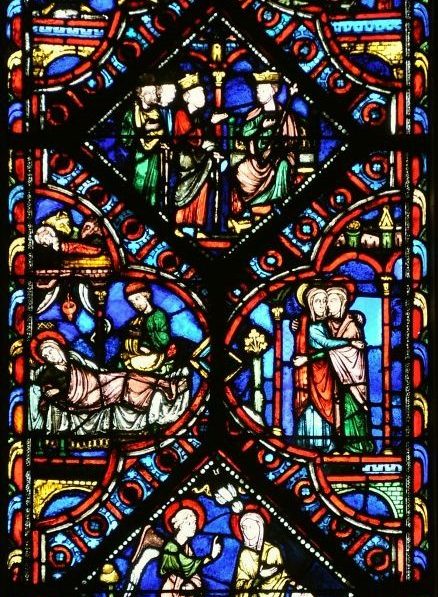

Vitrail des scènes de la vie de la Vierge, 1240, détail

Annonciation, Visitation, Nativité, Les rois chez Hérode. |

|

|

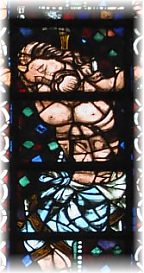

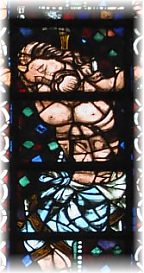

ARBRE DE JESSÉ de

1240 : Marie et Jésus dans les deux registres du haut.

Ils sont entourés par des apôtres. |

ARBRE DE JESSÉ DE 1240 : Jessé allongé

(registre du bas)

Lancette gauche de la baie centrale de la chapelle Notre-Dame. |

Vitrail des scènes de la vie de la Vierge, 1240.

L'Annonciation. |

|

VITRAIL DE 1240

Cette rose, qui surmonte la baie centrale, illustre la Crucifixion.

|

Statue de la Vierge à l'Enfant

au-dessus de l'autel

Cette statue date vraisemblablement du

XIXe siècle lorsque Claudius Lavergne

a été chargé de la décoration

de la chapelle. |

Autel néogothique réalisé par Claudius Lavergne

(1814-1887), élève d'Ingres.

Il est orné de quatre médaillons polylobés représentant

des scènes de la vie de la Vierge.

L'autel reprend la technique médiévale de la feuille

métallique plaquée

sur une âme de bois et incrustée de pierres semi-précieuses.

|

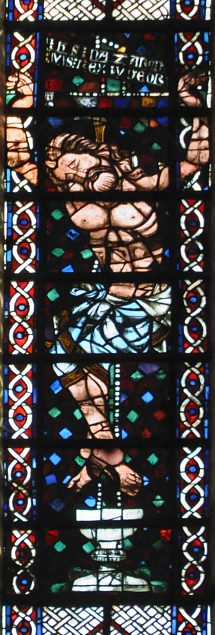

VITRAIL DU MIRACLE DE THÉOPHILE, 1240.

Le vidame Théophile est chassé par son évêque.

Chapelle axiale Notre-Dame. |

VITRAIL DU MIRACLE DE THÉOPHILE, 1240.

Le magicien Salatin ayant intercédé auprès des

démons en faveur de Théophile,

celui-ci rentre en grâce et la fortune revient.

Chapelle axiale Notre-Dame. |

VITRAIL DU MIRACLE DE THÉOPHILE, 1240.

Avec le retour de la fortune, Théophile fait construire et

les ouvriers maçons s'activent.

Chapelle axiale Notre-Dame. |

VITRAIL DU MIRACLE DE THÉOPHILE, 1240.

La Vierge intervient en faveur de Théophile, pris de remords.

Chapelle axiale Notre-Dame. |

| AUTRES CHAPELLES

DU DÉAMBULATOIRE AVEC VITRAUX MODERNES |

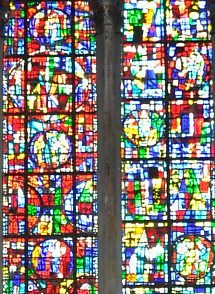

|

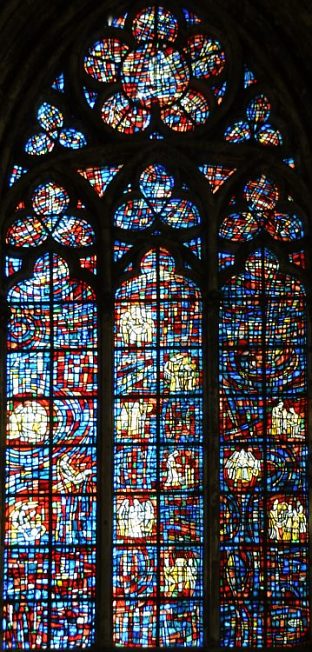

Chapelle Sainte-Jeanne d'Arc

La verrière moderne, de Michel Durand, remploie, dans ses deux

tympans, deux

panneaux du XIVe siècle : Le Couronnement de la Vierge (ci-dessous)

et la Crucifixion.

|

Monument à Jeanne d'Arc, 1930.

Sculpté par Charles Desvergnes, Marc Jacquin et Gabriel Chauvin.

Cette œuvre a été commandée par l'évêque

de Beauvais, Mgr Le Senne, et le montre

agenouillé devant Jeanne pour lui demander pardon du rôle

joué par Mgr Cauchon,

évêque de Beauvais, lors du procès de 1431. |

Vitrail de Michel Durand

Les Litanies de la Vierge |

«L'Éducation de la Vierge» de Philippe Peyranne

(XIXe). |

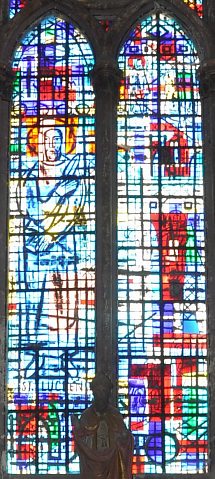

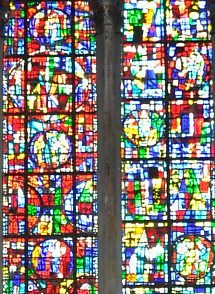

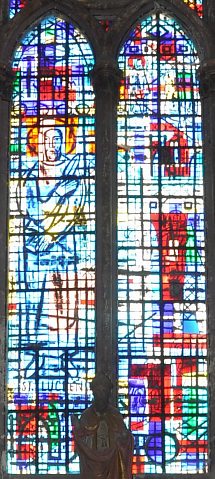

Chapelle Saint-Lucien et ses viraux contemporains. |

|

Le Couronnement de la Vierge, XIVe siècle (chapelle Sainte-Jeanne d'Arc). |

La chapelle Saint-Joseph (ou chapelle Saint-Étienne)

est ornée de vitraux contemporains de l'atelier Barillet.

|

|

Chapelle Saint-Lucien

Verrière de l'atelier Barillet

représentant la vie de saint Lucien. |

Chapelle Saint-Joseph

Verrière de l'atelier Barillet, détail

représentant l'Enfance du Christ. |

|

Documentation : «La

cathédrale Saint-Pierre de Beauvais» (Ed. Itinéraire

du patrimoine), «Cathédrale de Beauvais», (Ed.

CDDP )

+ «L'horloge astronomique», édition La Goélette

+ Congrès archéologique de France, Beauvais 1905, article

du chanoine Marsaux sur la cathédrale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|