|

|

L'église Sainte-Anne à

Amiens

s'inscrit dans l'histoire des missions, en l'occurrence celles des

Lazaristes, congrégation fondée par saint Vincent

de Paul en 1625. Une première église tenue par les

lazaristes existait à Amiens au début du XIXe siècle.

Elle s'élevait pratiquement à l'emplacement de la

gare actuelle. La congrégation fut expropriée par

la compagnie des Chemins de fer du Nord vers 1866 pour permettre

l'extension de la gare. Avec l'indemnité d'expropriation

et des fonds privés, un nouveau bâtiment cultuel fut

construit un peu plus loin, incluant presbytère et école-patronage.

L'architecte choisi fut Victor Louis Delefortrie qui travailla

sur le projet avec son fils. Mais, plus que de la volonté

des architectes, le style et le programme iconographique de l'église

émanèrent de celle d'un homme au caractère

bien trempé : le père Pierre Charles Marie Aubert

(1812-1887). Professeur de philosophie et sans doute bon dessinateur,

nommé curé de la paroisse Sainte-Anne en 1851, il

n'eut de cesse que la nouvelle église fût son œuvre

avant d'être celle des architectes!

De style à moitié néo-gothique et à

moitié néo-roman, l'église Sainte-Anne recèle

quelques œuvres d'art intéressantes (sculptures, peintures,

autels et vitraux) élevées à la gloire du mouvement

des missions et de ses martyrs.

|

|

Vue d'ensemble de la nef de l'église Sainte-Anne à Amiens. |

La façade néo-romane et ses statues des quatre évangélistes. |

La statue de saint Matthieu avec son symbole (l'homme)

Les statues des évangélistes sont dues

au sculpteur anversois Modeste Verlender.

|

Le clocher vu depuis le jardin verdoyant du presbytère. |

L'archivolte du portail central étale son décor de feuilles

et de pampres. |

La statue du Sacré Cœur ne suffit pas à relever

l'austérité du chevet de l'église Sainte-Anne. |

Statue d'un ange gardien

dans le bas-côté nord. |

La nef et le bas-côté droit.

L'aspect d'ensemble est néo-gothique alors que le triforium

rappelle le néo-roman. |

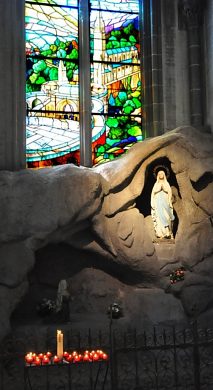

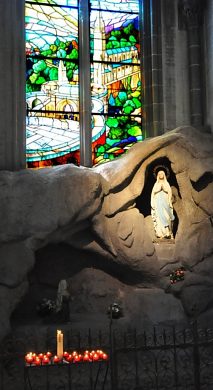

Reproduction de la grotte de Lourdes

dans le bas-côté sud.

Chapelle Notre-Dame de Lourdes. |

Vitrail de la basilique de Lourdes (Pasquier, 1943)

Chapelle Notre-Dame de Lourdes. |

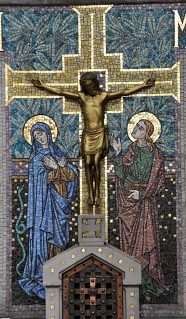

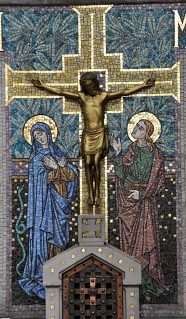

Chapelle du monuments au morts dans le bas-côté

sud

Le monument a été créé par le mosaïste

Pierre Gaudin.

La verrière est due au carton de Gérard Ansart. |

|

|

|

|

|

Statue «L'Éducation de la Vierge» du

sculpteur anversois Modeste Verlender. |

Mosaïque du monument aux morts. |

|

La chapelle des fonts baptismaux.

Vitrail du Baptême de Jésus (Atelier Lorin, vers 1870)

Cliquez sur le vitrail pour l'afficher en gros plan. |

Chapiteau à personnage dans la nef. |

«Les Racines chrétiennes de la France».

Vitrail de Pierre Pasquier (1945), carton de Pierre Vidal

Cliquez sur le vitrail pour l'afficher en gros plan. |

La cuve du baptistère (1874-1875)

est l'œuvre du sculpteur amiénois Hesse. |

Clé de voûte dans un bas-côté : Saint Georges terrassant

le dragon. |

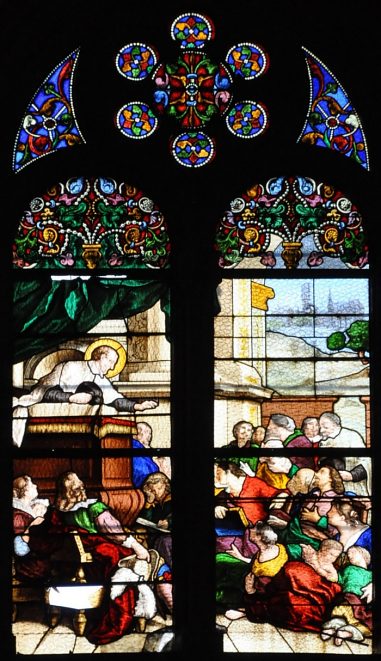

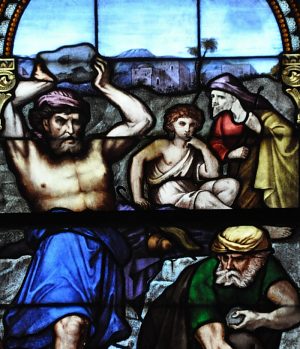

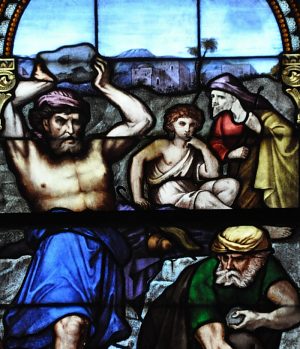

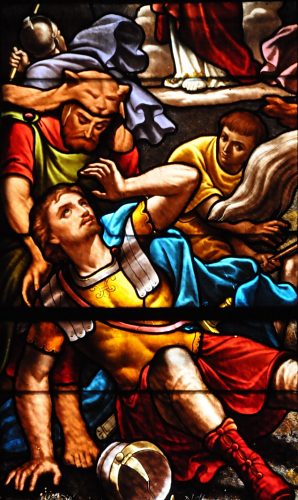

«La Lapidation de saint Étienne» (Darquet)

Détail : des hommes propulsent des pierres sur le martyr.

Le garçonnet à l'arrière-plan n'est autre

que le futur saint Paul. |

|

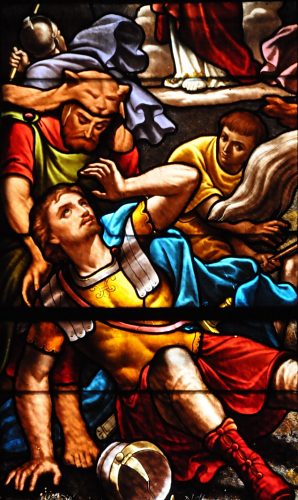

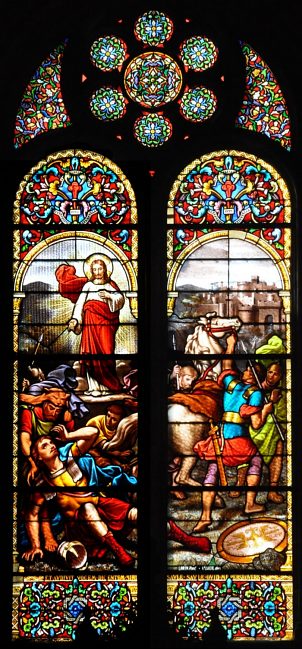

Les vitraux

de l'église Sainte-Anne, très

éclectiques, font référence à

pas moins de six ateliers différents. À

l'origine, en 1868, c'est l'atelier Lorin de

Chartres qui est sollicité, avec le peintre Charles

Crauk pour les cartons. C'est ce même peintre

qui réalisera le carton du vitrail de la

lapidation de saint Étienne (1880) du peintre

verrier Darquet, dont on ne sait pas grand-chose.

Les grisailles des verrières de la nef viennent

de l'atelier Bazin en 1869 et 1870 ; les vitraux

à figures géométriques sont issus

du même atelier en 1873, mais cette fois renommé

Bazin & Latteux. La chapelle axiale possédait

des vitraux de l'atelier Maréchal & Champigneulle

(1869-1870). Ils ont été détruits.

C'est le même atelier qui a été

choisi en 1881 pour la verrière de la chapelle

du Rosaire («Jésus

au lac de Tibériade»). Charles II Champigneulle

(1853-1905), installé à Bar-le-Duc, forme

Albert Vermonet. C'est l'atelier Vermonet-Pommery

de Reims qui sera choisi en 1891 pour les vitraux de

la chapelle du bienheureux Jean-Gabriel

Perboyre. À partir de 1943, une série

de vitraux va être réalisée par

le peintre verrier Pierre Pasquier sur des cartons

de Pierre Vidal. Le style rappelle celui des Arts Déco.

À cette famille appartient le très symbolique

vitrail des «racines

chrétiennes de la France» qui illustre

les propos du pape Pie X sur la filiation chrétienne

de la France et sa supériorité sur les

autres nations (propos qu'il faut replacer dans le contexte

diplomatique tendu qui a suivi la séparation

de l'Église et de l'État en 1905).

Source : «Quadrilobe»,

revue de l'association pour la connaissance, l'étude

et la promotion du patrimoine de la région Picardie,

2007.

|

|

|

«La Lapidation de saint Étienne», 1880.

Vitrail de Darquet, carton de Charles Crauk

C'est le seul vitrail exécuté par le peintre verrier

Darquet

(dont on sait peu de choses) dans l'église Sainte-Anne.

Cliquez sur le vitrail pour l'afficher en gros plan. |

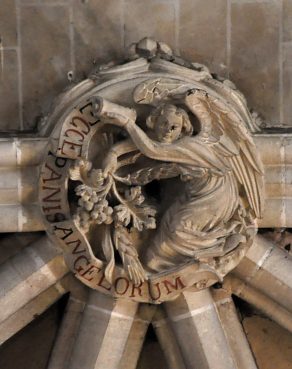

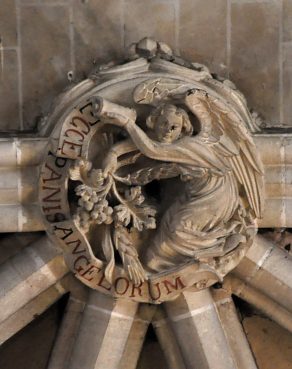

Clé de voûte dans le chœur

«Ecce panis angelorum»

«Voici le pain des anges». |

|

Le bas-côté nord vu du transept

aboutit à la statue de l'ange gardien. |

Vitrail : Saint Louis reçoit la couronne d'épines

(Atelier Pasquier, 1848)

Cliquez sur le vitrail pour l'afficher en gros plan. |

|

Stèle à Notre-Dame de Montligeon. |

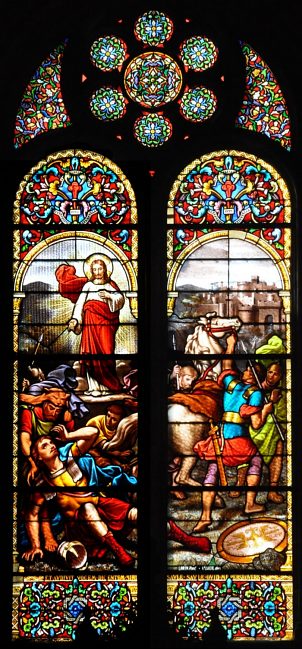

«La Conversion de saint Paul», partiel : saint Paul

en gros plan. |

|

«la Conversion de saint Paul», 1880

Vitrail de Darquet, carton de Charles Crauk

Cliquez sur le vitrail pour l'afficher en gros plan. |

Clé de voûte avec quatre anges. |

|

Chemin de croix : «Jésus est chargé de sa croix». |

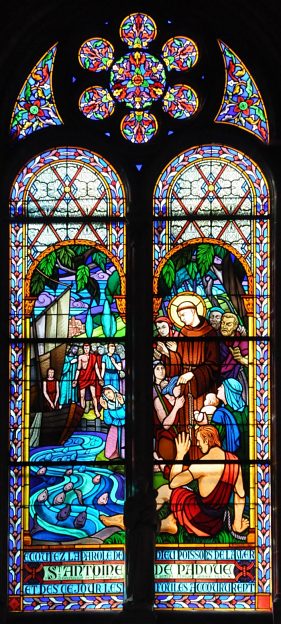

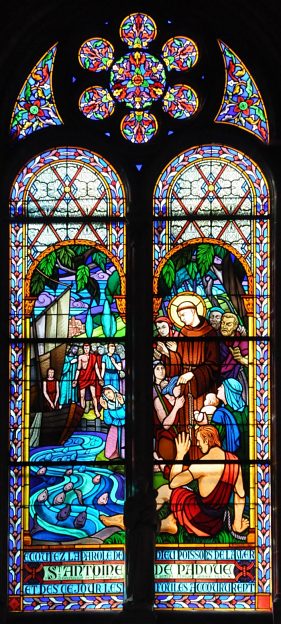

«Le Prêche aux poissons»

Atelier de Pierre Pasquier, 1945

Chapelle Saint-Antoine

Cliquez sur le vitrail pour l'afficher en gros plan. |

|

|

|

Vue d'ensemble de la chapelle de la Vierge dans le transept nord. |

|

Les chapelles

du transept sont embellies des peintures de Charles

Crauk (1819-1905). Celles de la chapelle de la

Vierge relatent des épisodes de la vie de la Vierge

(Annonciation, Visitation, Assomption). La peinture de la

droite illustre le vœu de Louis XIII consacrant la France

à la Vierge (1638). Elle est reproduite ci-dessous,

à droite. Ces peintures sont exposées aux Salons

de 1875 à 1882, tout comme celles de la chapelle Saint-Vincent

de Paul. D'autre part, les statues dans les niches ont un

rapport soit avec la Vierge (saint Jean, saint Jean-Baptiste,

saint Dominique, etc.), soit avec saint Vincent (missionnaires

ou saints liés aux ordres mendiants).

Dans la chapelle Saint-Vincent, les peintures de Charles Crauk,

outre l'apothéose

du saint au centre de la chapelle, illustrent des épisodes

de la vie de saint Vincent de Paul : 1) Saint Vincent remet

des orphelins à des sœurs de charité ;

2) saint Vincent, esclave en Afrique, chante le Salve Regina

; 3) saint Vincent fait l'aumône à un mendiant

; 4) saint François de Sales présente saint

Vincent aux religieuses

|

de l'ordre qu'il a fondé.

Notons que le peintre Charles Crauk

(1819-1905) est natif de Valenciennes. Il s'installe à

Amiens, d'abord en tant que professeur de dessin. Puis il

est professeur à l'école des Beaux-Arts. En

1875, il part enseigner à l'École spéciale

militaire de Saint-Cyr. À l'église Sainte-Anne,

il a aussi réalisé les cartons du très

beau vitrail de La

Lapidation de saint Étienne (peintre verrier

Darquet) et de tous ceux réalisés par l'atelier

Lorin à Chartres dont celui de La

Conversion de saint Paul. Charles Crauk est d'ailleurs

le principal cartonnier de l'atelier Lorin autour des années

1870.

Source : «Quadrilobe»,

revue de l'association pour la connaissance, l'étude

et la promotion du patrimoine de la région Picardie,

2007. Article : «l'église Sainte-Anne d'Amiens»

d'Isabelle Barbedor.

|

|

Le transept avec la chapelle de la Vierge dans le croisillon nord

Vitrail à droite : cliquez dessus pour l'afficher en gros plan

---»»» |

«Le Couronnement de la Vierge» (Atelier Lorin, vers 1870)

Vitrail de la chapelle de la Vierge. |

«Le Vœu de Louis XIII»

Peinture de Charles Crauk dans la chapelle de la Vierge. |

|

Statue de saint François d'Assise

Chapelle Saint-Vincent. |

«L'Assomption de la Vierge», partiel

Peinture de Charles Crauk dans la chapelle de la Vierge.

|

Statue de saint Dominique

Chapelle de la Vierge. |

«L'Annonciation»

Peinture de Charles Crauk (chapelle de la Vierge). |

| LA CHAPELLE SAINT-VINCENT

DE PAUL |

|

Vue d'ensemble de la chapelle Saint-Vincent de Paul dans le croisillon

sud du transept. |

Statue de saint Vincent de Paul

dans la chapelle du même nom

Le réalisme de la statue rappelle l'art sacré ibérique.

|

«La Mort de Louis XIII» (Atelier Lorin, vers 1880).

Reproduction du tableau de Jean-François de Troy

Chapelle Saint-Vincent dans le transept sud. Cliquez sur le vitrail. |

Statue de saint Antoine de Padoue

Chapelle de la Vierge. |

«L'apothéose de saint Vincent de Paul»

Peinture de Charles Crauk dans la chapelle Saint-Vincent. |

Vue d'ensemble de la chapelle Saint-Vincent. |

«Saint François de Sales présentant saint Vincent

de Paul aux religieuses de l'ordre qu'il a fondé et

l'établissant supérieur en présence de la reine

Marie de Médicis qui assiste à cette cérémonie»

Peinture de Charles Crauk

dans la chapelle Saint-Vincent.

Œuvre présentée au Salon de 1882.

Nota : Saint François de Sales a fondé, en 1610,

avec sainte Jeanne de Chantal l'ordre de la Visitation

dont saint Vincent devint le supérieur (vers 1620). |

L'autel de la chapelle Saint-Vincent de Paul.

Les quatre grands autels (chœur, chapelle de la Vierge, chapelle

Saint-Vincent et chapelle Saint-Joseph)

ont été réalisés par l'atelier lillois

Buisine-Rigot (3e quart du XIXe siècle). |

«Le sermon de Folleville» (Atelier Lorin, vers 1870).

Reproduction du tableau de Jean-François de Troy. Cliquez sur

le vitrail. |

|

Le sermon

de Folleville. En 1609, Vincent de Paul (1581-1660)

est aumônier auprès de la reine Marguerite de

Valois, puis curé de Clichy. Sa réflexion intérieure

est marquée par l'influence de Bérulle, fondateur

de l'Oratoire. Celui-ci le fait entrer, en 1617, au service

de Philippe Emmanuel de Gondi, général des galères.

Vincent devient aumônier des galériens et des

matelots et prêtre des campagnes sur le domaine des

Gondi. Avec Louise de Marillac (canonisée en 1934),

il crée les «Dames de charité»,

des servantes des pauvres qui, par leur statut et leur conduite

en société, vont être un peu les «assistantes

sociales» de l'époque.

L'histoire a retenu la date du 25 janvier 1617 comme

étant celle du sermon de Folleville. Petit village

près de Montdidier,

en Picardie, Folleville fait partie des terres des

Gondi. Bouleversé par la misère tant matérielle

que spirituelle des paysans, Vincent de Paul va se consacrer

dans ce fameux sermon à la création de la Congrégation

de la Mission. Son but est l'évangélisation

des populations pauvres. Les premiers membres de cette congrégation

s'installent à Paris, au collège des Bons-Enfants,

puis, en 1632, au prieuré Saint-Lazare, d'où

le nom de «lazaristes». Multipliant les tâches

(conférences, séminaires, retraites pour les

prêtres et les laïcs, secours aux miséreux,

évangélisation des campagnes), le rayonnement

des lazaristes va croître rapidement en province, en

Europe, puis dans le monde.

Source : Encyclopædia Universalis,

articles «Vincent de Paul» et «Lazaristes»

|

|

| LA CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINTE-ANNE |

|

Vue d'ensemble du chœur de Sainte-Anne

avec son grand maître-autel de l'atelier lillois Buisine-Rigot

(1873-1875). |

Roi tenant un calice

sur le retable du maître-autel. |

|

|

Statue de sainte Anne dans sa niche

dans le retable du maître-autel. |

Les deux anges au-dessus du tabernacle

dans le retable du maître-autel. |

«L'Éducation de la Vierge»

Vitrail central de l'abside (Atelier Lorin, vers 1870). |

|

| LE DÉAMBULATOIRE

ET LES CHAPELLES RAYONNANTES |

|

Le déambulatoire droit.

La verrière de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc est due à

Pierre Pasquier sur un carton Pierre Vidal (1946) ---»»»

Vitrail dans la photo de droite : cliquez dessus pour l'afficher en

gros plan ---»»» |

Chapelle Sainte-Jeanne d'Arc

Le vitrail illustre les aspects mystiques de Jeanne. |

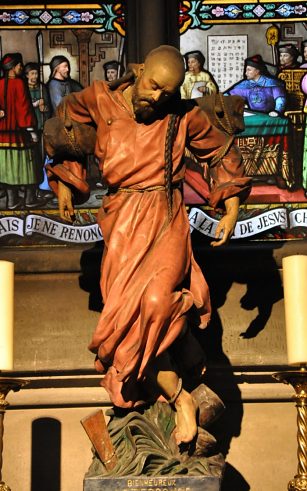

| LA CHAPELLE RAYONNANTE

DU BIENHEUREUX JEAN-GABRIEL PERBOYRE |

|

Chapelle rayonnante du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre.

Les vitraux illustrent sa vocation, sa vie et son martyre en

Chine (1840).

Cliquez sur les vitraux pour les afficher en gros plan. |

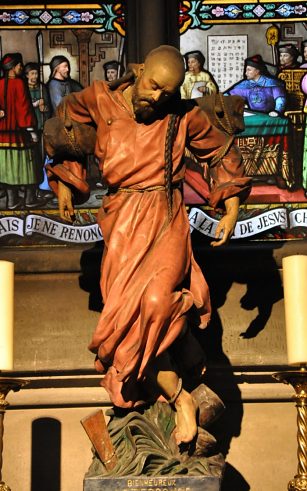

Statue du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, martyr.

À part bien sûr le Christ en croix, il est rare

de trouver, dans

une église, une statue illustrant la scène de

martyre

d'un bienheureux ou d'un saint.

La statue de la chapelle est un tirage

de série d'après la statue d'Henri Allouard (1844-1929). |

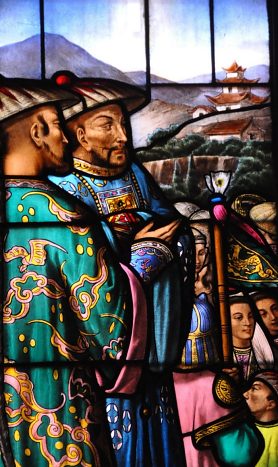

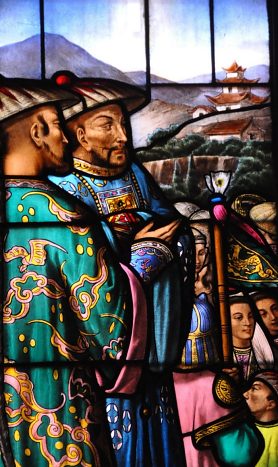

Des notables chinois observant la scène du supplice.

Extrait du vitrail central de la chapelle Jean-Gabriel Perboyre

(Atelier rémois Vermonet-Pommery, 1891)

Cliquez sur le vitrail pour en afficher la totalité. |

|

La chapelle

du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre

contient de belles œuvres d'art : autel, statue

du martyre et vitraux de l'atelier Vermonet-Pommery.

Issue sans doute de la volonté du père

Aubert (ancien novice de Perboyre), elle illustre la

dévotion des lazaristes pour leurs martyrs. La

chapelle devait recevoir le corps du missionnaire, mais

celui-ci repose à Paris, dans la chapelle de

la congrégation. En revanche, elle abrite la

tombe du père Aubert.

Né en 1802 dans une famille de fermiers, Jean-Gabriel

Perboyre sent sourdre la vocation de missionnaire dès

1816. Prêtre en 1826, il est envoyé comme

enseignant au séminaire de Saint-Flour, puis

à celui de Paris. Sa santé précaire

s'oppose à son envoi en mission. Néanmoins

il obtient gain de cause en 1835 et part en Chine. En

1836, il est dans la région du Honan et évangélise

durant trois ans. Dénoncé, il est arrêté,

jugé et condamné à la strangulation.

Il est martyrisé le 11 septembre 1840. Jean-Gabriel

Perboyre a été béatifié

en 1889, puis canonisé par le pape Jean-Paul

II en 1996.

Source : panneau dans la

chapelle du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre

|

|

«Pour aller au ciel, il faut faire des sacrifices».

Chapelle du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre (Atelier rémois

Vermonet-Pommery, 1891).

Cliquez sur le vitrail pour afficher trois scènes historiées

dans les vitraux de la chapelle. |

|

|

|

|

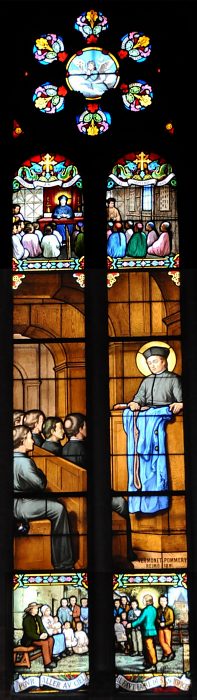

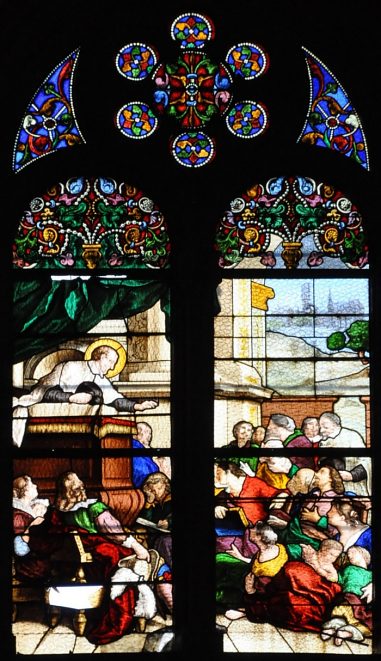

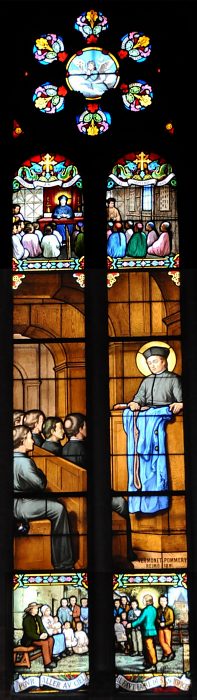

Jean-Gabriel prêchant

Chapelle Jean-Gabriel Perboyre

(Atelier rémois Vermonet-Pommery, 1891).

Perboyre montre en chaire la tunique du

père François Régis Clet, mort martyr

en Chine en 1820.

Le lazariste François Régis Clet a été

canonisé par Jean-Paul II en l'an 2000. |

Un ange en prière

dans une mouchette d'un vitrail

de la chapelle Jean-Gabriel Perboyre

(Atelier rémois Vermonet-Pommery, 1891). |

|

| LA CHAPELLE AXIALE

DU SACRÉ-CŒUR |

|

Chapelle axiale dite du Sacré-Cœur (ou de la Passion).

|

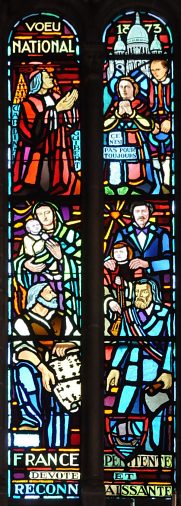

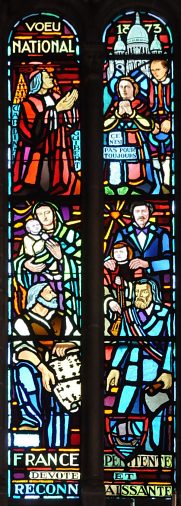

«Le vœu national de 1873»

(Atelier Pasquier, 1948) |

Les fondateurs de la dévotion au

Sacré-Cœur (Atelier Pasquier, 1948) |

«Les guerres de la France»

(Atelier Pasquier, 1948) |

Elle

est éclairée par les verrières de l'atelier Pasquier

(1948) illustrant

des faits ou des personnages liés à l'adoration au Sacré-Cœur. |

|

Les vitraux

de la chapelle du Sacré-Cœur (Atelier

Pasquier, 1948) relatent des événements ou des

personnages liés à l'adoration au Sacré-Cœur.

La verrière de gauche, «le

vœu national de 1873», fait référence

à la loi du 22 juillet 1873 qui déclare d'utilité

publique la construction de la basilique du Sacré-Cœur

de Montmartre. On y voit le célèbre architecte

Paul Abadie (1812-1884) : il tient le plan de l'église

dans ses mains. En haut à gauche, le cardinal Joseph-Hippolyte

Guibert (1802-1886) et archevêque de Paris de 1871 à

1886 est représenté à genoux : il a choisi

l'emplacement de la basilique et présida la cérémonie

de la pose de la première pierre. Enfin, en bas à

droite, l'atelier Pasquier a placé le député

catholique alsacien Émile Keller (1828-1909) : il a

soumis le projet de loi à l'Assemblée en 1873.

La verrière du centre rassemble autour du Sacré-Cœur

(en haut à gauche) les fondateurs

de la dévotion au Sacré-Cœur

: saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal

(en haut à droite) ; saint Jean Eudes et Marie des

Vallées (en bas à gauche) ; Marguerite-Marie

Alacoque (1647-1690), visitandine à Paray-le-

|

Monial (au centre à droite)

et enfin, en bas à droite, le jésuite Claude

de la Colombière (1641-1682). Précisons que

lors de sa célèbre vision du Christ, Marguerite-Marie

Alacoque reçut la demande d'établir une fête

pour célébrer le cœur de Jésus.

Ce qu'elle fit avec l'aide de Claude de la Colombière.

La verrière de droite est une

évocation des dernières guerres de la France

: les deux conflits mondiaux, et surtout la guerre de 1870

où apparut la dévotion au Sacré-Cœur.

Dans la partie haute, l'atelier Pasquier a représenté

la rencontre, en décembre 1870, du général

de Sonis avec le colonel Charette : l'abbé Victor de

Musy leur adresse la bannière portant l'invocation

«Cœur de Jésus, sauvez la France»

qu'il a fait exécuter à Paray-le-Monial. Elle

suivra le général de Sonis et ses zouaves au

combat de Loigny (partie centrale de la verrière).

Source : «Quadrilobe»,

revue de l'association pour la connaissance, l'étude

et la promotion du patrimoine de la région Picardie,

2007. Article : «l'église Sainte-Anne d'Amiens»

d'Isabelle Barbedor.

|

|

| LA CHAPELLE RAYONNANTE

DU ROSAIRE |

|

|

|

Bas-relief du retable de la chapelle du Rosaire.

Saint Dominique reçoit le Rosaire. |

Vitrail «Jésus au lac de Tibériade».

Détail : le Christ endormi pendant la tempête

Atelier Champigneulle, 1881. |

Vitrail «Jésus au lac de Tibériade»

Détail : Pierre rejoint Jésus sur les eaux (Atelier

Champigneulle, 1881)

Chapelle rayonnante du Rosaire. |

|

|

«La Nativité»

Chapelle rayonnante Saint-Joseph

(Atelier Lorin à Chartres, 1873).

«««--- Cliquez sur la lancette à gauche

pour voir la totalité des vitraux de la chapelle. |

|

| LA CHAPELLE

RAYONNANTE SAINT-MICHEL |

|

Chapelle rayonnante Saint-Michel.

Cette chapelle est ornée des vitraux de l'histoire de

Tobie (Lorin à Chartres, 1873), mais ce ne sont pas vraiment

les plus beaux de l'église. |

L'archange Saint Michel terrassant le démon.

Elle est due au sculpteur anversois

Modeste Verlender.

(Chapelle rayonnante Saint-Michel). |

|

La nef et le balcon vus depuis le chœur.

La rose de la façade est ornée de figures géométriques. |

|

|

Documentation : «Quadrilobe», revue

de l'association pour la connaissance, l'étude et la promotion

du patrimoine de la région Picardie, 2007,

article : «l'église Sainte-Anne d'Amiens» d'Isabelle

Barbedor. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|