|

|

|

|

Nous sommes ici dans le quartier de Popincourt,

dans l'est de Paris. Au XVIIe siècle, on y construisit une

chapelle pour le couvent des Annonciades du Saint-Esprit, dédiée

à Notre-Dame de Protection. Rattachée à la

paroisse Sainte-Marguerite

en 1788, elle devient elle-même paroisse en 1791, cette fois

consacrée à saint Ambroise. Décrétée

bien national par l'État révolutionnaire, elle est

vendue en 1797, puis rachetée par la Ville en 1811. Sous

le Second Empire, de par la volonté de Napoléon III,

Paris se transforme. On perce les grands boulevards. L'aspect du

quartier de Popincourt en est bouleversé. Pour répondre

au besoin cultuel d'une population qui s'accroît, une grande

église est construite tout à côté de

la chapelle. Celle-ci reste en fonction pendant les travaux, puis

sera détruite pour laisser place à un square, toujours

présent.

C'est l'architecte Théodore Ballu (1817-1885), déjà

en charge de la construction de l'église de la Sainte-Trinité

dans le 9e arrondissement, qui est choisi pour le projet. Les travaux,

commencés en 1865, s'achèvent en 1869. Le style en

est le roman du XIIe siècle, mâtiné de style

gothique : un style hybride qui a reçu l'appellation de «style

Second Empire» et qui est loin du faste du néo- Renaissance

choisi pour la Sainte-Trinité

et son quartier huppé (voir encart

plus bas).

Au niveau artistique, l'église Saint-Ambroise ne recèle

pas de grandes richesses. À part quelques sculptures de saints

et de saintes, du XIXe siècle, sur la façade et dans

le sanctuaire lui-même, on note la présence de quatre

grandes toiles

marouflées du peintre Jules-Eugène Lenepveu

(1819-1898) dans le transept. Ces toiles, de l'année 1876,

sont données dans cette page. Elles illustrent des épisodes

de la vie de saint Ambroise et de saint Augustin. .

|

|

La nef de l'église Saint-Ambroise vue depuis l'entrée. |

L'église Saint-Ambroise.

La chapelle dédiée à Notre-Dame de Protection

s'élevait, jusqu'aux années 1860, à la

place

du petit square que l'on voit devant l'église. Les deux

clochers culminent à 68 mètres.

La façade est ornée de médaillons dont

quatre sont reproduits sur la droite ---»»» |

Statue du prophète Jérémie par F. Taluet

sur la façade de l'église.

|

Statue du prophète Ézéchiel par J. Cambos

sur la façade de l'église. |

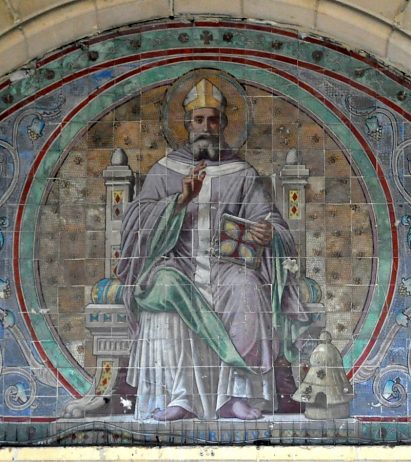

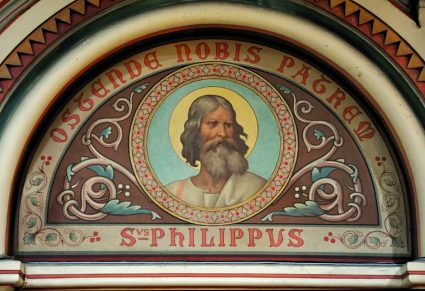

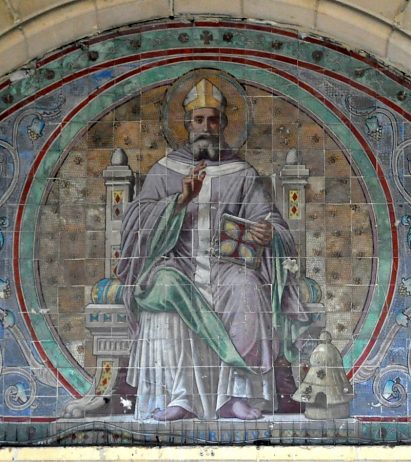

Saint Ambroise

Peinture en lave émaillée sur le tympan du portail

central (partiel)

Œuvre de Guiseppe Devers (1823-1883). |

|

Statue du prophète Isaïe par H.-A. Jacquemart

sur la façade de l'église. |

Allégorie de l'éloquence.

Peinture en lave émaillée sur le tympan

du portail gauche

Œuvre de Guiseppe Devers (1823-1883) |

|

|

|

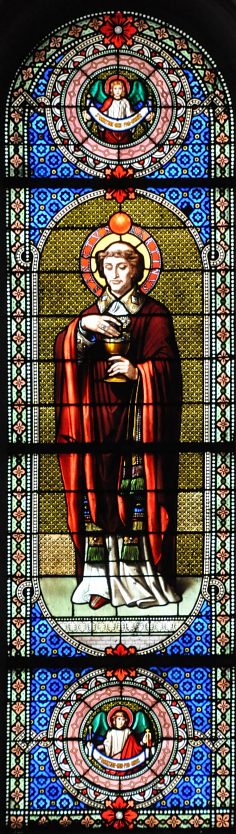

Calice |

Encensoir |

Chapeau de cardinal |

Ciboire |

|

Allégorie de la théologie.

Peinture en lave émaillée sur le tympan du portail

droit

Œuvre de Guiseppe Devers (1823-1883). |

La nef et le bas-côté droit. L'église fait

87 mètres de long.

Les bas-côtés ne possèdent chacun que deux

chapelles latérales. Hormis le baptistère

et la chapelle des morts, les deux autres chapelles latérales

sont à trois pans,

comme la chapelle Saint-Denis donnée juste au-dessous.

|

|

| LES CHAPELLES LATÉRALES DE LA NEF |

|

Les fonts baptismaux sont ornés des attributs des Évangélistes.

|

Chapelle latérale Saint-Denis. |

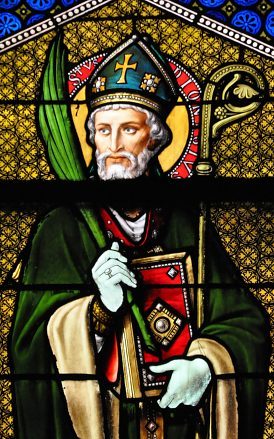

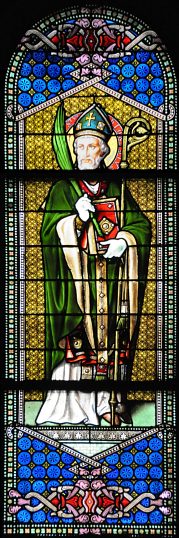

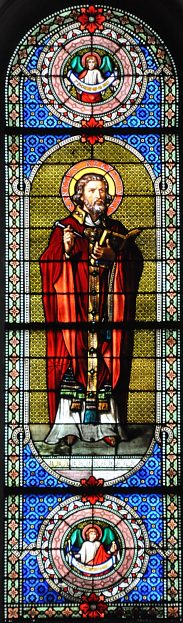

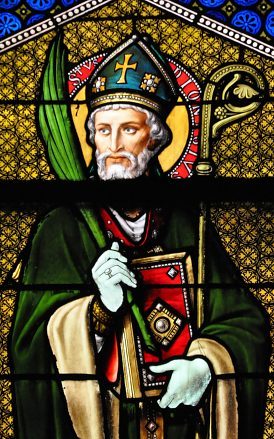

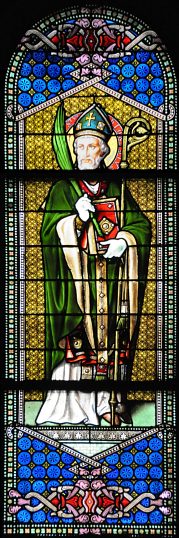

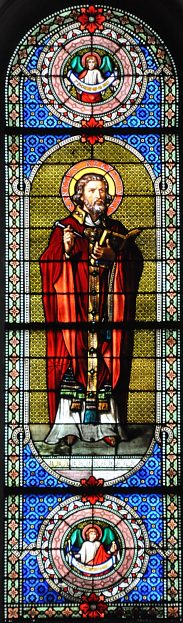

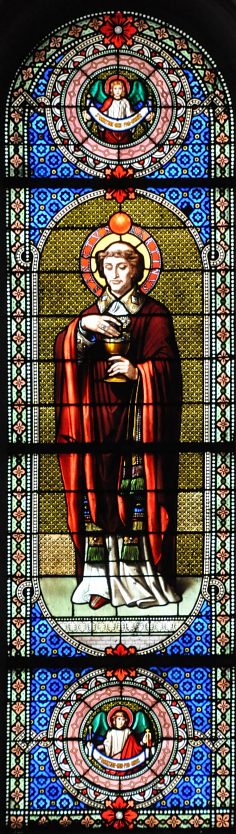

Saint Denis (atelier Maréchal, entre 1866 et 1869)

Tous les vitraux sont l'œuvre de Charles-Raphaël Maréchal. |

Vitrail de saint Denis.

Charles-Raphaël Maréchal (Années 1860). |

Élévations droites dans la nef.

L'élévation fait vingt mètres de haut.

Le triforium s'ouvre par une série de baies triples en plein

cintre. |

Statue de sainte Rita.

Auteur anonyme. |

Vitrail à motifs géométriques

dans les chapelles. |

|

Architecture.

Elle se veut romane. La nef est scandée de gros piliers

cylindriques ornés de chapiteaux à thème

floral. Les piliers portent des arcades en plein cintre décorées

de «pointes de diamant». L'architecte a fait choix

de colonnes engagées au-dessus des chapiteaux. Celles-ci

sont interrompues par un autre chapiteau à l'endroit

où elles reçoivent les arcs qui descendent de

la voûte.

Ce choix stylistique a pour effet de casser l'élancement

de l'élévation, ce qui n'a pas trop d'importance

car la nef est assez large et ne donne pas lieu à une

sensation d'écrasement.

|

|

| LE TRANSEPT, SES DEUX ROSES ET LES QUATRE TOILES

DE JULES-EUGÈNE LENEPVEU |

|

Chapiteau à thème floral dans la nef. |

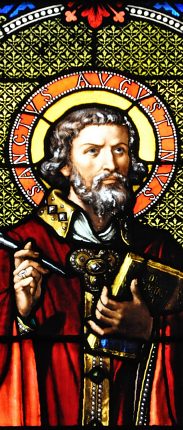

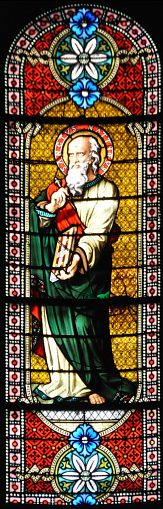

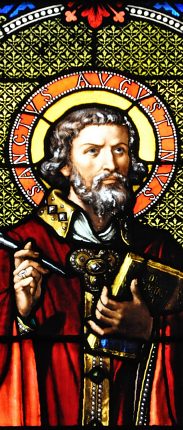

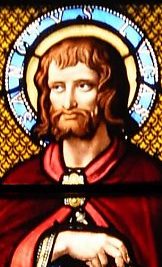

Saint Augustin

Vitrail dans le transept

Charles-Raphaël Maréchal (années 1860). |

Saint Denis

Vitrail dans le transept

Charles-Raphaël Maréchal (années 1860). |

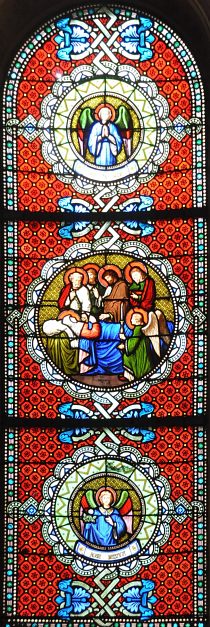

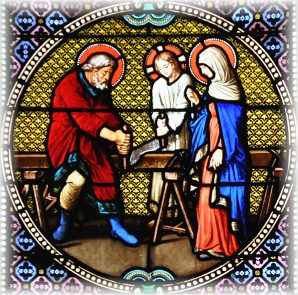

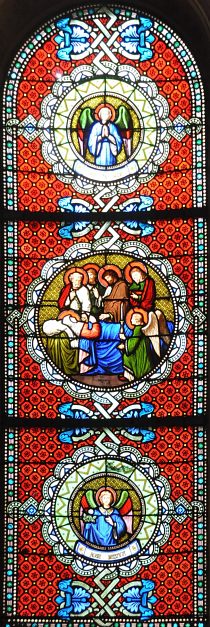

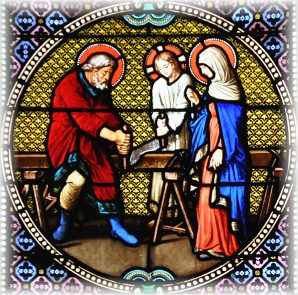

La Sainte Famille

Vitrail dans une chapelle

Charles-Raphaël Maréchal (années 1860). |

|

Les croisillons du transept reçoivent les chapelles Saint-Ambroise

et Saint-Augustin.

À l'arrière-plan : la chapelle Saint-Ambroise.

Ces deux chapelles sont enrichies chacune de deux toiles marouflées

de Jules-Eugène Lenepveu (1819-1898), d'une rose et de

deux baies à personnage. |

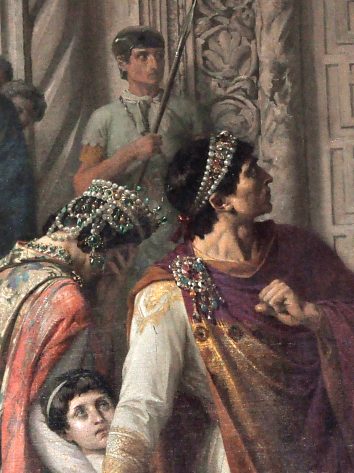

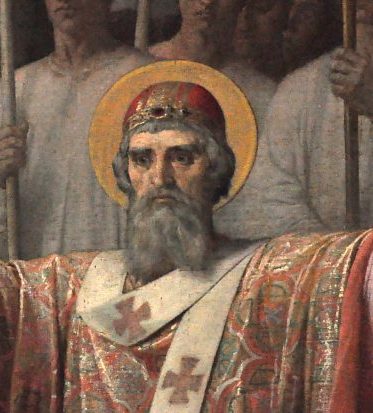

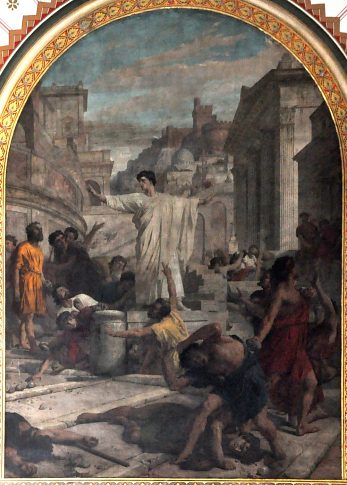

«Saint Ambroise interdisant l'entrée de l'église

à l'empereur Théodose».

Toile marouflée de Jules-Eugène Lenepveu

(1819-1898)

dans le croisillon droit du transept. |

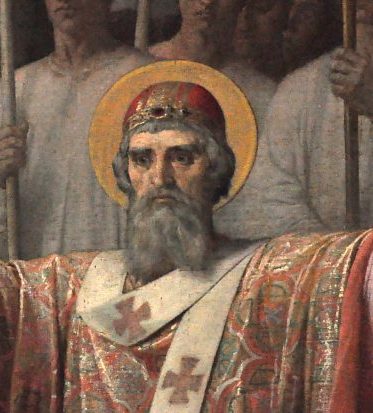

«Saint Ambroise interdisant l'entrée de l'église

à l'empereur Théodose».

Détail : le visage autoritaire de saint Ambroise.

Toile marouflée de Jules-Eugène Lenepveu

(1819-1898). |

|

|

Vie

de saint Ambroise (339-397). C'est

l'une des vies les plus pittoresques de la Légende

dorée de Jacques de Voragine. Là,

pas de supplice, pas de massacre, pas de décapitation

à la chaîne, juste quelques démons

froussards que la stature morale du saint intimide.

Ambroise est étudiant en lettres à

Rome, puis devient avocat. Il montre tant de brio

au prétoire que l'empereur Valentinien

l'envoie gouverner les provinces de Ligurie et

d'Émilie. Il arrive donc à Milan,

en pleine querelle populaire : catholiques et

ariens se déchirent pour élire un

nouvel évêque. Ambroise intervient

et rétablit le calme, mais la foule le

choisit alors pour le siège épiscopal.

Étonné, il veut marquer son refus

et décide de faire peur. De retour au tribunal,

il condamne des prévenus à des peines

corporelles, ce qui était contraire à

ses habitudes. Mais la foule persiste et l'acclame

: «Que la faute de ton péché

retombe sur nous!» Alors il utilise les

grands moyens et fait venir ostensiblement des

prostituées chez lui, l'air de dire : «Vous

voyez, je ne suis pas digne d'être évêque!».

Mais la foule hurle de plus belle : «Que

la faute de ton péché retombe sur

nous!» Désespéré, Ambroise

part se cacher. Il est retrouvé, reçoit

le baptême (car il n'était que catéchumène)

et, huit jours plus tard, on le coiffe de la mitre

d'évêque de Milan.

À cette époque, le catholicisme

est la religion officielle de l'empire romain.

Il n'y a donc plus de persécutions. Le

récit de Jacques de Voragine est une suite

de petites histoires édifiantes où

se manifestent toute l'intelligence, la piété

et l'autorité d'un homme qui sera déclaré

Docteur de l'Église romaine. C'est aussi

l'histoire de son combat contre l'arianisme, que

défend Justine, la mère de l'empereur.

Au nombre des petites histoires, on trouve celle-ci,

traduite par Teodor de Wyzewa : «Telle était

sa compassion que, lorsque quelqu'un lui racontait

un de ses péchés, il en pleurait

si amèrement que le pécheur était

forcé de pleurer avec lui.»

Le récit qu'illustre le tableau de gauche

est donné dans la Légende dorée.

Les habitants de la ville de Thessalonique se

sont révoltés et ont tué

des fonctionnaires. Sur le conseil d'Ambroise,

l'empereur Théodose pardonne. Mais des

courtisans aiguisent sa malice et, sur son ordre,

plusieurs habitants de la ville sont mis à

mort. L'apprenant, Ambroise interdit à

l'empereur l'accès de son église.

Quand celui-ci rétorque que le roi David

lui-même avait commis un adultère

et un meurtre, l'évêque répond

: «Tu l'as imité dans ses erreurs,

imite-le maintenant dans sa pénitence».

Et l'empereur Théodose fit pénitence.

Source : La Légende

dorée

de Jacques de Voragine, éditions Diane

de Selliers, trad. Teodor de Wyzewa.

|

|

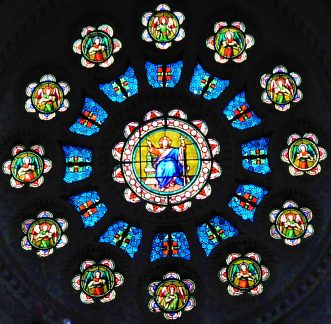

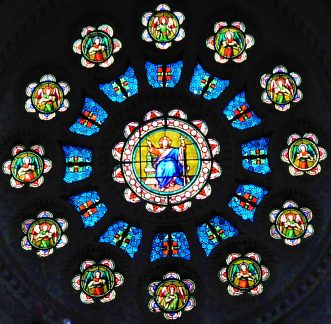

La rose de la chapelle Saint-Ambroise est dédiée

au Sacré-Cœur.

Atelier Charles-Raphaël Maréchal (années

1860). |

|

|

Que

s'est-il réellement passé à

l'entrée de la cathédrale de Milan

(1/2) ?

Le grand spécialiste des mentalités

à l'époque de l'Empire romain tardif,

l'historien irlandais Peter Brown, donne

des clés pour replacer la situation dans

un contexte réaliste.

Le début de l'histoire est exact : au début

des années 390, 7000 habitants de Tessalonique,

coupables de révolte, ont bel et bien été

massacrés sur ordre de l'empereur Théodose.

Il faut ici faire appel à deux concepts

clés de l'empire tardif : la paideia

et la parrhésia.

La paideia lie un comportement à

une culture. Le comportement, c'est la maîtrise

totale de soi en geste et en parole, autrement

dit une modération permanente. La culture

est celle des lettres classiques et du service

des Muses.

Cette attitude de philosophe instruit, expert

en rhétorique grecque, conduit à

s'extraire de la masse humaine, souvent ignorante

et violente. Elle place dans l'élite de

sa ville l'homme qui se voue à la paideia,

lui ouvrant la voie vers le pouvoir municipal,

voire régional ou impérial. La paideia

relie entre eux ces hommes de bonne volonté :

un «réseau» informel se forme

par le biais de la philia, «l'art

soigneusement cultivé de l'amitié»

(Brown).

Il s'agit bien d'un réseau interne car,

tout cultivés qu'ils soient, les hommes

de la paideia, à l'extérieur

de leur cercle, doivent savoir tenir leur langue.

Ils ne disposent pas du courage qui donne accès

à la liberté de parole. Peter Brown

l'explique aisément : «Pour rester

efficaces, les notables [ceux qui ont la paideia]

devaient impérativement se maintenir dans

le réseau de clientélisme qui liait

les cités à l'administration impériale

et, de là, à la cour.» La

liberté de parole n'était permise

qu'à «ceux qui savaient pouvoir compter

sur l'amitié des grands» (Brown).

À cette liberté de parole correspond

la parrhésia, qui découle

de l'amitié [philia] placée

aux plus hauts niveaux de la hiérarchie.

La parrhésia fait passer un homme

de la paideia un cran au dessus de ses

commensaux. Très peu en jouissent. Dans

chaque cité importante vit un sage, souvent

un philosophe, qui dispose de la parrhésia.

C'est l'homme qui compte dans la ville, l'homme

qu'il faut rencontrer, une sorte d'intouchable

qui a acquis, par sa sagesse et son savoir, le

droit de critique, même envers l'empereur.

---»»» Suite 2/2

ci-dessous.

|

|

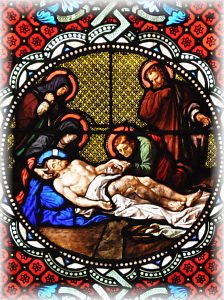

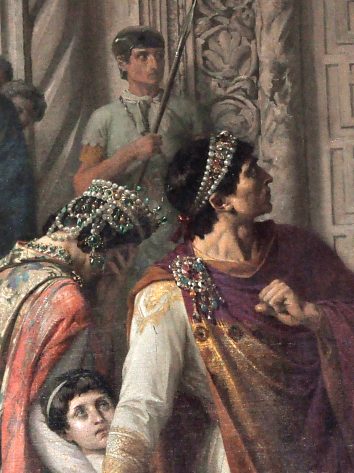

«Saint Ambroise interdisant l'entrée de

l'église à l'empereur Théodose».

Toile marouflée de Jules-Eugène Lenepveu

(1819-1898).

Le gros plan montre le visage surpris et effrayé de

Théodose.

Son épouse, affligée par l'interdiction, porte la main

à son visage.

Le peintre a représenté le couple impérial couvert de

bijoux.

|

|

|

| |

Chapelle Saint-Ambroise

dans le transept droit avec la toile de Jules-Eugène Lenepveu.

Voir une toile sur le même thème à l'église

Saint-Gervais-Saint-Protais

à Paris. |

|

|

Que s'est-il

réellement passé à l'entrée de

la cathédrale de Milan (2/2) ?

---»» Si l'on replace ce phénomène

dans l'Angleterre du XVIe siècle en l'inversant, c'est

la jeune reine Élisabeth Ière qui donne à

Lord Cecil le droit de la reprendre.

Une femme pouvait disposer de la parrhésia.

Ce fut le cas d'Hypathie d'Alexandrie au début du Ve

siècle. À cette époque, les chrétiens,

souvent violents, voulaient que la parrhésia

fût systématiquement entre les mains de l'évêque

de la cité. Le bouillant évêque Cyrille

d'Alexandrie, écarté par le préfet romain

au profit d'Hypathie, décida de se débarrasser

de sa concurrente, déjà âgée. Hypathie

fut lapidée devant une église de la ville par

une foule chrétienne surexcitée.

Revenons à Ambroise et au IVe siècle. L'évêque

de Milan ne disposait pas de la parrhésia. Peter

Brown écrit : «Récemment établi

et devenu de lui-même porte-parole d'une faction pro-nicéenne

intransigeante, l'Ambroise de la fin des années 370

et du début des années 380 n'avait pas d'ascendant

garanti sur la conscience d'un empereur.»

Le massacre de Thessalonique s'est produit au début

des années 390, suscitant le courroux de l'évêque.

Vers la fin de la décennie, Ambroise avait mûri,

son influence s'était renforcée. Il pouvait

oser la parrhésia envers l'empereur, mais savait

aussi qu'il lui fallait en respecter les codes. Ambroise défiant

Théodose à l'entrée de sa cathédrale

n'est qu'un mythe.

Dans une longue lettre, l'évêque décida

de s'adresser à l'empereur en adoptant le ton d'un

guide spirituel, c'est-à-dire d'«endosser délibérément

le rôle du philosophe» (Brown). Si cette lettre

fâcha l'empereur, ce dernier dut, pour des raisons politiques,

calmer le jeu. Il voulait tenir sa cour à Milan et

devait en accepter les règles. C'étaient d'abord

une procession du palais à la cathédrale d'Ambroise,

puis des cadeaux impériaux offerts au sanctuaire, enfin

la communion (puisque Théodose était baptisé).

«C'est la majesté du cérémonial

impérial elle-même, écrit Peter Brown,

qui liait Théodose à l'Église catholique.»

Et il ajoute : « Regagner un rôle de premier plan

dans la grand-messe solennelle à la cathédrale

de Milan valait bien une pénitence.» Comme quoi

la lettre de l'évêque avait dû porter,

mais avec les formes.

Peter Brown écrit que l'empereur «dut probablement

renoncer à diriger la procession impériale en

grande tenue» et assister, pendant plusieurs semaines,

à l'office dominical sans ses insignes royaux. Théodose

attendit l'arrivée de ses deux fils pour parader sans

retenue.

L'habile Ambroise avait réussi à tempérer

la colère de Théodose et à tenir le rôle

d'arbitre de la grâce impériale.

En fin de compte, que s'est-il passé à l'entrée

de la cathédrale de Milan ? Rien. Si l'évêque

avait barré le chemin de l'empereur à l'entrée

de sa cathédrale, comme le conte la Légende

dorée, une sanction d'exil long et lointain l'aurait

vraisemblablement frappé.

Sources : 1) Pouvoir et persuasion

dans l'Antiquité tardive de Peter Brown, Le Seuil,

1998; 2) Le monde de l'Antiquité tardive de Marc

Aurèle à Mahomet de Peter Brown, éditions

de l'Université de Bruxelles, 1995; 3) Les chrétiens

et la culture de Sébastien Morlet, éditions

Les Belles Lettres, 2016.

|

|

|

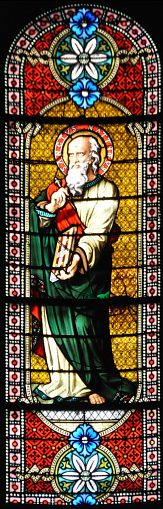

Les vitraux

de l'église Saint-Ambroise.

Tous les vitraux sont l'œuvre de l'atelier

de Charles-Raphaël Maréchal. Ils ont été

créés entre 1866 et 1869.

Mises à part les trois roses, ils se présentent

de deux manières : soit c'est une baie à un

personnage représentant un saint ou une sainte, ou,

dans l'abside, le Christ et les apôtres ; soit c'est

une baie historiée à trois médaillons

sur un fond de figures géométriques colorées.

Le médaillon historié évoque des scènes

de la vie de la Vierge, de la vie de Joseph ou de celle de

sainte Geneviève. Les deux autres médaillons

reçoivent un ange tenant un phylactère. Certains

visages de saints sont très beaux et sont représentés

en gros plan dans cette page.

|

|

La rose de la chapelle Saint-Denis, dans le transept gauche,

est dédiée au Père Céleste. Ici,

détail du médaillon central.

Atelier Charles-Raphaël Maréchal (années

1860). |

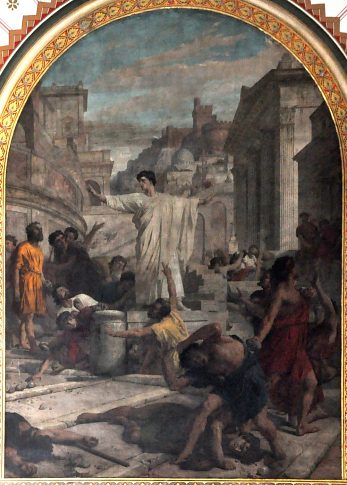

«Saint Augustin réconciliant les catholiques et

les donatistes»

Toile marouflée de Jules-Eugène Lenepveu (1819-1898). |

«Saint Augustin faisant cesser l'usage entre parents

de se battre pour s'exercer à la guerre»

Toile marouflée de Jules-Eugène Lenepveu (1819-1898).

|

|

«Saint Ambroise livrant les vases sacrés de son

église pour le rachat des prisonniers» Toile marouflée

de Jules-Eugène Lenepveu (1819-1898). |

Saint Augustin, détail

Vitrail dans la chapelle Saint-Augustin.

Charles-Raphaël Maréchal (années 1860). |

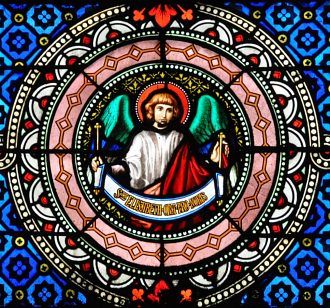

Sainte Élisabeth, détail.

Vitrail dans la chapelle Saint-Ambroise.

Atelier Charles-Raphaël Maréchal (années

1860) .

|

Chapelle Saint-Augustin dans le transept gauche.

Par souci d'économie et conformément aux

instructions de Napoléon III, la décoration

de l'église, en 1869, était sobre. Elle

l'est toujours. |

|

Le Sacré-Cœur dans le médaillon central de

la rose de la chapelle Saint-Ambroise

Atelier Charles-Raphaël Maréchal (années

1860). |

|

| LE CHŒUR DE L'ÉGLISE SAINT-AMBROISE |

|

Le chœur avec son baldaquin de style byzantin. |

|

|

Églises

de riches, églises de pauvres (1/3).

Les quatre toiles marouflées de Jules-Eugène

Lepneveu datent de 1876. Nous ne savons pas qui les

a financées, ni qui a décidé de

les exposer dans le transept de Saint-Ambroise. L'église

ayant été construite de 1863 à

1869, on est porté à penser qu'à

son achèvement le transept ne devait comporter

aucune toile et donc paraître très pauvre.

Ce qui nous amène à un débat qui

agita les milieux architecturaux et artistiques au XIXe

siècle : comment construire des églises

avec économie? Le Second Empire créa d'ailleurs

en 1866 une commission chargée d'étudier

officiellement ce problème et de proposer une

solution. Il ne faut pas oublier que, à cette

époque, le christianisme est religion d'État.

C'est donc l'administration qui détient la maîtrise

d'ouvrage... et qui ouvre son porte-monnaie. Et elle

entend le faire sans gaspillage.

Rappelons que la Révolution a porté un

coup presque fatal à l'Église de France,

notamment dans la vente et la destruction des bâtiments

cultuels. Dès 1790, l'Assemblée Constituante,

sur proposition de Talleyrand, confisque tous les biens

de l'Église. Dans toutes les villes, les paroisses

subissent un redécoupage drastique qui aboutit

à une diminution notable du nombre des édifices

cultuels. Beaucoup sont vendus et réutilisés

comme grange ou atelier. Ce qui frappe d'ailleurs les

voyageurs étrangers.

Dans un article de 1969 paru dans la Revue d'Histoire

de l'Église de France, Berthier de Sauvigny

relate les réactions de ces voyageurs : «On

est frappé péniblement de trouver ici

et là des édifices vénérables

abandonnés à des usages profanes ; à

Toulouse, les chapelles des Dominicains et des Jacobins

sont utilisées, en 1829, comme des écuries

et des manèges ; à Dijon,

l'église de Saint-Jean-l'Évangéliste

sert de marché et l'on peut voir des hommes emballer

de la laine à l'endroit où s'élevait

le maître-autel.» Ce même auteur rappelle

qu'à Paris, en 1832, il ne restait que trente-six

églises ouvertes au culte (sur une superficie

beaucoup moins étendue qu'aujourd'hui il est

vrai puisque les arrondissements extérieurs ne

seront intégrés à la capitale qu'en

1860). ---»»

Suite 2/3 ci-dessous.

|

|

|

| STATUES

DE PART ET D'AUTRE DU CHŒUR |

«««---

Sainte Jeanne de France

par Louis Noël (1920). |

Saint

Ambroise ---»»»

par Gérard Vincent (1980). |

|

|

Le maître-autel du XIXe siècle est orné

de quatre prophètes associés à deux anges

thuriféraires. |

|

Églises

de riches, églises de pauvres (2/3).

---»» Bref, il faut reconstruire car la

population s'accroît. C'est le cas notamment dans

les campagnes et dans les quartiers neufs des villes.

Dans ce débat envenimé qui cherchait le

moyen de bâtir au moindre coût des édifices

cultuels de différente taille surgit une polémique

concernant l'opposition entre les quartiers riches et

les quartiers pauvres.

Cette querelle prend sa source dans un désaccord

profond entre les styles d'architecture à retenir

: néo-classicisme ou gothique classique? (Le

gothique classique étant le gothique de Philippe

Auguste à saint Louis, par opposition au gothique

flamboyant, jugé frivole et écarté

d'office).

Le néo-classicisme, luxueux, est rejeté

par certains comme reflet du paganisme. Le néo-gothique,

sobre et austère, correspond à l'image

du stoïcisme religieux, pilier du vrai catholicisme.

Évidemment la sobriété coûte

moins cher à bâtir que le luxe. Cela tombe

bien car le chrétien par excellence, c'est le

pauvre ! Ainsi s'exprime l'historien et homme politique

Charles de Montalembert (1810-1870). Dans un article

de la Revue d'Histoire de l'Église de France

cité en source, l'historien Jean-Michel Deniaud

nous précise la pensée de Montalembert

: «Car le pauvre (...) n'aime pas les églises

somptueuses dont la richesse peut lui rappeler la médiocrité

de sa condition ; il lui faut au contraire une construction

simple et d'une ornementation discrète.»

La voie était ouverte à d'autres qui appliquèrent

une discrimination sociale aux styles architecturaux

: les églises riches dans les quartiers riches,

les églises pauvres dans les quartiers pauvres.

---»» Suite 3/3

plus bas.

|

|

|

Vue du déambulatoire et de ses nombreuses peintures murales

représentant les apôtres,

œuvres d'Alphonse Jacquier et François Perrodin (fin du

XIXe siècle). |

Bas-relief d'Aaron sur le maître-autel

(XIXe siècle) |

Bas-relief d'Abel sur le maître-autel

(XIXe siècle) |

|

Églises

de riches, églises de pauvres (3/3).

---»» Il en fut ainsi de l'architecte

Théodore Ballu (1817-1885) qui éleva

La

Trinité dans un luxueux style néo-Renaissance.

L'endroit s'y prêtait : les environs de la gare Saint-Lazare

étaient à l'époque un quartier huppé.

Dans le même temps (les années 1860), il bâtit

l'église Saint-Ambroise dans un néo-roman très

dépouillé. Et Jean-Michel Leniaud prend soin

de préciser : «Il ne s'agit pas là d'une

coïncidence fortuite, mais d'une attitude dûment

réfléchie, dont au reste, on félicita

l'architecte.»

Dans cette course effrénée à l'économie,

les défenseurs des deux écoles (néo-classique

et néo-gothique) luttèrent à coups de

chiffres. Plus précisément, il s'agissait de

brandir un coût de construction rapporté au mètre

carré le plus bas possible. Bien évidemment,

on le prétendait toujours inférieur à

celui supporté par l'école adverse ! L'un des

bénéfices de cette querelle est que les historiens

disposent aujourd'hui des chiffres sur lesquels asseoir leur

jugement. Les calculs de l'époque montraient ainsi

que le coût de la luxueuse

Trinité revenait à 3,950 millions de francs

|

pour 3000 mètres carrés,

soit 1315 F le m2, et les non moins luxueuses Saint-Augustin

et Saint-Vincent-de-Paul

à 2000 F le m2 chacune. Quant à Saint-Ambroise,

avec ses 4500 mètres carrés de superficie, sa

charpente métallique et ses murs érigés

avec une nouvelle technique d'appareillage, son coût

ne s'élevait qu'à 550 F le m2. Une autre église

parisienne fit l'admiration des contemporains : Saint-Jean-Baptiste

de Belleville. Ces 578 F au m2 (pour une dépense

totale de 950 000 francs) incluaient même des améliorations

importantes intervenues au cours de la construction, améliorations

qui n'avaient pratiquement pas modifié le devis initial.

Sources : 1) Les constructions

d'églises sous le Second Empire : architecture et prix

de revient par Jean-Michel Leniaud (Revue d'histoire de

l'Église de France, tome 65, n°175, 1979) ; 2)

La vie catholique en France sous la Monarchie constitutionnelle,

vue par les voyages américains par Guillaume Berthier

de Sauvigny (Revue d'histoire de l'Église de France,

tome 55, n°155, 1969)

|

|

«Epistolae sancti Pauli»

Médaillon dédié à saint Paul

dans le déambulatoire. |

Saint Jean

Médaillon dans le déambulatoire. |

|

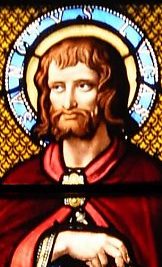

Saint Philippe

Médaillon dans le déambulatoire. |

Statue de saint Ambroise, détail

par Gérard Vincent (1980) dans le chœur. |

|

Saint Pierre

Vitrail dans l'abside

Atelier de Charles-Raphaël Maréchal.

|

Saint Matthieu

Vitrail dans l'abside

Atelier de Charles-Raphaël Maréchal. |

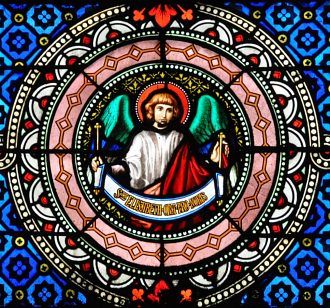

Un ange tenant un phylactère

dans le vitrail de sainte Elisabeth (médaillon

inférieur)

Atelier de Charles-Raphaël Maréchal, années

1860. |

Saint Marc, détail. |

Saint Luc, détail. |

|

|

Le déambulatoire droit et la chapelle absidiale

Sainte-Geneviève. |

Le baldaquin et le maître-autel dans le chœur.

Le baldaquin est présenté comme étant

une réplique (en taille réduite)

de celui de l'église Saint-Ambroise de Milan. |

«««---

Deux figures d'apôtres dans l'abside :

Saint Marc et saint Luc

Atelier de Charles-Raphaël Maréchal,

années 1860. |

|

|

|

Statue de sainte Jeanne de France, détail

par Louis Noël (1920), dans le chœur. |

Saint Martin, détail

Vitrail dans le transept

Atelier Charles-Raphaël Maréchal, années

1860. |

Saint Martin, vitrail dans le transept

Atelier Charles-Raphaël Maréchal, années

1860. |

|

|

|

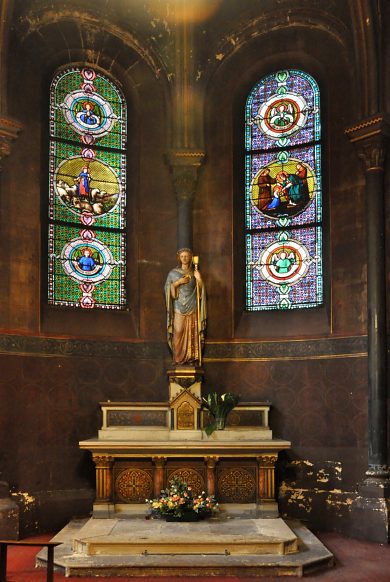

La chapelle axiale de la Vierge.

Cette chapelle n'est pas confinée dans une suite de chapelles

rayonnantes,

mais fait partie intégrante de l'abside. Elle bénéficie

donc d'une importante verrière. |

La Vierge présentant l'Enfant Jésus

par Eugène-André Oudinot (1810-1887). |

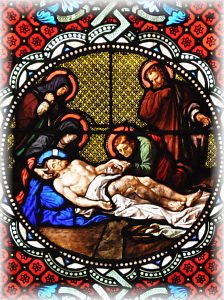

La Mort de la Vierge.

Vitrail dans la chapelle de la Vierge

Atelier Charles-Raphaël Maréchal, années 1860. |

|

La Vierge

présentant l'Enfant Jésus est un

thème qui a inspiré les sculpteurs du XIXe siècle.

On pourra en voir un autre exemple à l'église

Saint-Vincent-de-Paul

(Paris 10e), dû au ciseau d'Albert-Ernest Carrier-Belleuse

(1824-1887).

|

|

Médaillon : «La Nativité» |

Médaillon : «La Fuite en Égypte» |

Médaillon : «La Sainte Famille» |

| CI-DESSUS, TROIS MÉDAILLONS

ILLUSTRANT LA VIE DE LA VIERGE ET DE JOSEPH DANS LA CHAPELLE

DE LA VIERGE (Atelier Maréchal, années 1860) |

|

L'autel de la chapelle axiale de la Vierge avec la statue d'Oudinot. |

|

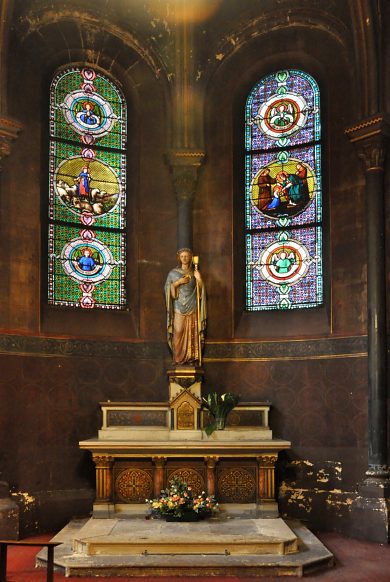

La chapelle absidiale droite Sainte-Geneviève.

L'autel est surmonté d'une belle statue de la sainte

incarnant la Foi,

l'une des trois vertus théologales.

|

La verrière

de la chapelle Sainte-Geneviève contient trois

baies

réalisées par l'atelier Maréchal

(entre 1866 et 1869).

Le médaillon central de chacune de ces baies illustre

un épisode de la vie de la sainte :

- Geneviève gardant ses moutons (voir à

droite) ;

- Geneviève rencontrant l'évêque saint

Germain ;

- Geneviève en prière. |

|

|

Médaillon : «La Déposition»

Vitrail de la chapelle de la Vierge (atelier Maréchal) |

Médaillon : «La Mort de Joseph»

Vitrail de la chapelle Saint-Joseph (atelier Maréchal) |

Sainte Geneviève représentant La Foi.

Auteur anonyme. |

À DROITE ---»»»

La rose occidentale, détail.

Elle reçoit la colombe qui symbolise le Saint Esprit.

|

|

|

La Vierge présentant l'Enfant Jésus, détail.

par Eugène-André Oudinot (1810-1887). |

Médaillon «Sainte Geneviève et ses moutons»

Atelier Maréchal, années 1860. |

|

|

Les vitraux centraux de l'abside : le Christ entre saint Pierre et

saint Paul.

Atelier Maréchal, années 1860. |

L'orgue de tribune est un Merklin-Schutze de 1869. |

La nef vue depuis le chœur. |

Documentation : «Paris d'église

en église» (Massin éditeur), ISBN :978-2-7072-0583-4

+ Site de la paroisse + «La Légende dorée»

de Jacques de Voragine, éditions Diane de Selliers

+ «Pouvoir et persuasion dans l'Antiquité tardive»

de Peter Brown, Éditions du Seuil, 2003. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|