|

|||||

|

|||||

| PATRIMOINE Châteaux, palais, Églises, monuments |

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

| Contact |

|||||

|

Page créée en 2011

|

|||||

|

|

L'église Saint-Séverin est

un joyau de l'architecture de style gothique flamboyant du XVe siècle.

A la fin XIIe siècle, l'Université de Paris, créée

par Philippe Auguste, attire maîtres et étudiants de

toute l'Europe. L'Ile de la Cité est surpeuplée ;

la rive gauche les accueille. Avec l'église Saint-Julien,

Saint-Séverin devient la paroisse des étudiants et

le siège des assemblées générales de

l'Université. Vers 1230, on décide de construire plus

grand ; un nouveau sanctuaire est élevé. Un incendie

le détruit en partie vers 1448. Mais la guerre de Cent Ans

va bientôt s'achever par une victoire totale des troupes françaises

(hormis Calais, tout le territoire est libéré) et

une reprise économique s'amorce. Saint-Séverin sera

rebâtie avec une certaine magnificence ; le chantier va se

poursuivre jusqu'au XVIIe siècle. |

|||||||||||||

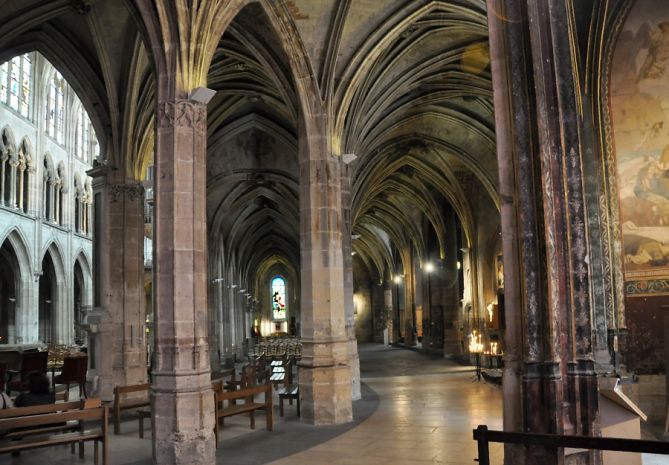

Vue d'ensemble de la nef de l'église Saint-Séverin. Les trois premières travées de la nef datent du XIIIe siècle (on en voit le dernier pilier, à droite et à gauche, au premier plan) : ce sont des colonnes monocylindriques à chapiteaux floraux. Puis suivent les quatre dernières travées (gothique du XVe siècle) : arcades ogivales plus étroites que dans les premières travées et colonnes à gorges. En clair : le premier tiers de l'église date du XIIIe siècle. Le reste de la nef, le double déambulatoire et l'abside remontent au XVe siècle, après la guerre de Cent Ans. |

||||||||||||||

|

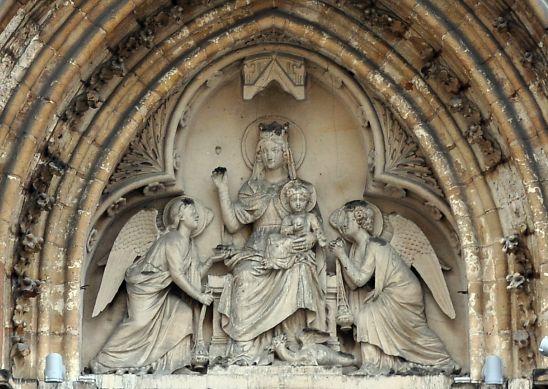

Vue de l'église Saint-Séverin dans le Quartier latin depuis le sud. L'arbre sur la droite est dans un jardin qui jouxte l'église et qui repose sur un ancien charnier médiéval. «««-- Photo de gauche : le portail ouest qui date du XIIIe siècle. Il est de style gothique et comprend, de chaque côté, six colonnettes sculptées de guirlandes de feuillage. Le tympan est une représentation de «La Vierge à l'Enfant recevant les honneurs de deux anges». Auteur : Josph-Marius Ramus (1805-1888). Cette sculpture illustre l'Espérance (image ci-dessous). Ci-dessous, à gauche, tympan du portail nord : «Saint Martin partageant son manteau avec un pauvre», de Jacques-Léonard Maillet (1823-1895). La sculpture illustre la Charité. A l'origine, ce portail était l'entrée principale de l'église. Saint-Séverin était la première étape du pèlerinage vers Compostelle, au départ de Notre-Dame. |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

||||||||||||||

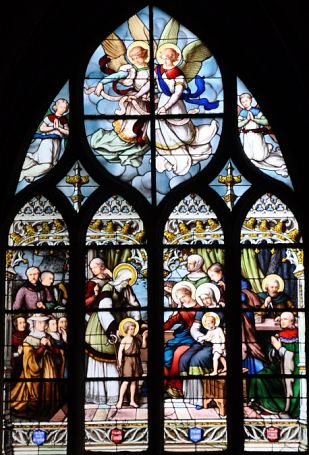

Vue du double collatéral sud et des vitraux historiés du XIXe siècle. On remarquera que les chapelles latérales sont assez sobres. |

||||||||||||||

Vitrail nord au premier niveau de l'élévation (XIXe siècle). Le roi Saint-Louis, qui porte la couronne d'épine du Christ sur un coussin, est entouré de trois autres saints. Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan. |

Vue sur la voûte et sur la superbe verrière de l'abside et de l'élévation nord de Saint-Séverin. Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan dans la galerie des vitraux. |

|||||||||||||

Le chœur de Saint-Séverin entouré de la forêt de colonnes du double déambulatoire (XVe siècle). Au centre, une superbe colonne torse éclairée par une lumière artificielle. En arrière-plan, les vitraux contemporains de Jean-René Bazaine (1904-2001) illuminent le déambulatoire. |

||||||||||||||

Vitraux de l'abside. On remarquera la superbe voûte gothique sur croisée d'ogives en étoile à multiples compartiments (XVe siècle). Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan.

|

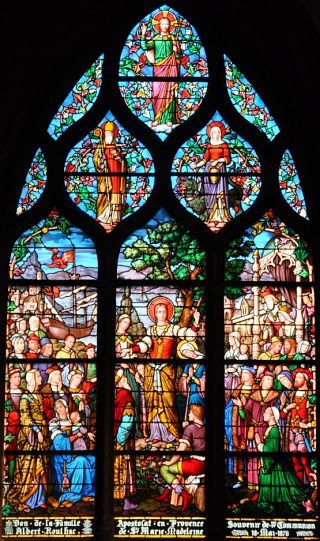

Extrait des vitraux du XIXe siècle dans les chapelles latérales : «Apostolat en Provence de sainte Marie-Madeleine», 1876. Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan. |

|||||||||||||

Partie nord du déambulatoire avec ses chapelles rayonnantes et ses vitraux contemporains. Le premier déambulatoire (à droite sur la photo) est souvent encombré de bancs. La circulation se fait vraiment dans le second déambulatoire. Ce système de double déambulatoire crée une forêt de piliers qui, associés à un tissu de nervures à liernes sur une voûte peu élevée (photo à droite), ressemblent à une palmeraie. Un spectacle saisissant. Ci-contre, à droite, un motif de clé de voûte original dans le bas-côté nord : un homme et une femme dans une tour de château qui ont l'air de se disputer (XVe siècle?). |

|

|||||||||||||

|

||||||||||||||

|

Fresque de l'Arbre de Jessé sur le mur d'une chapelle rayonnante. Elle date de 1858. Au XIXe siècle, les chapelles de Saint-Séverin ont été décorées de diverses peintures murales (comme celle ci-dessus). L'Arbre de Jessé est une construction allégorique de la généalogie de la Vierge. «««---- à gauche, vitrail de la fin du XIVe siècle : Saint Pierre tient la clé du Paradis, saint Jean rédige. Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan. |

|||||||||||||

Vue du double collatéral de Saint-Séverin sur le côté nord. L'atmosphère médiévale qui s'en dégage vaut la visite... |

Écusson sur une clé de voûte du bas-côté nord |

|||||||||||||

Une sculpture d'ange présentant des armoiries sur une clé de voûte du collatéral nord. |

||||||||||||||

L'orgue de tribune, de style franco-germanique, est due à Claude Ferrand, Le buffet (1745) , de style Louis XV, a été sculpté par Jean-François Fichon. L'orgue dissimule le vitrail de l'Arbre de Jessé qui date de 1500. |

Elévations du côté nord avec vue sur le double collatéral. On distingue bien les deux styles de piliers (XIIIe et XVe siècles). |

|||||||||||||

|

||||||||||||||

Partie haute de la tribune d'orgue avec les sculptures de Jean-François Fichon (1745). En arrière-plan, vue partielle de l'Arbre de Jessé de 1500 |

||||||||||||||

Peinture du XIXe siècle au-dessus d'une porte du bas-côté sud. Saint Jean-Baptiste montre à des paysans un homme qui semble être Jésus. |

||||||||||||||

|

Documentation : «Paris d'église en église» (Massin éditeur), ISBN :978-2-7072-0583-4 et documentation présente dans l'église |

||||||||||||||