|

|

|

|

La basilique Saint-Denis est un monument

à part dans le patrimoine architectural religieux français. Ceci

par la volonté d'un homme : l'abbé Suger (1081-1151). L'énergie

et l'idéal religieux de ce prélat qui fut aussi homme d'Etat, surent

transformer une église romane en un monument gothique (agrandi au

XIIIe siècle). Nommé abbé de la riche abbatiale en 1122, il parvint

à réunir des fonds suffisants pour réinventer l'architecture religieuse

de son époque en appliquant un principe simple : la Foi par la Beauté.

Pour croire, le peuple doit admirer, donc voir. Pour voir, il circulera

dans un déambulatoire où seront exposées des reliques dans de magnifiques

reliquaires. D'où l'exigence d'espace et de lumière. Les vitraux

- nécessairement très beaux - compléteront la tâche en apportant

aux illettrés l'enseignement religieux et les règles d'édification

morale. L'esprit du gothique était né. L'église carolingienne de

l'abbaye est agrandie vers 1135. D'abord la façade, puis le chevet.

Suger expose son projet au roi, mais décide de ne pas toucher à

la nef carolingienne.

Un simple sanctuaire ne suffisait pas : l'abbé Suger a joué de ses

amitiés avec le roi Louis VI le Gros, puis avec son fils, Louis

VII, pour faire de son abbatiale une nécropole

royale. Il a réussi : Saint-Denis est riche de plus de soixante-dix

statues de marbre (orants ou gisants) qui font sa renommée. Suger

a aussi bataillé pour en faire le lieu officiel du sacre des rois

de France. Mais, sur ce point, il a été pris de court par la cathédrale

de Reims.

|

|

La nef ett le chœur de la basilique Saint-Denis.

Cette photo aurait plu à l'abbé Suger. Le soleil irradie

de ses rayons les pierres de la nef,

symbolisant le passage de la lumière naturelle à la

lumière immatérielle, «divine». |

La façade de la basilique avec ses trois portails et son unique

tour.

La tour nord a disparu en 1846. |

Le côté nord de la basilique avec «la porte des

Valois», c'est-à-dire le portail du bras nord du transept.

|

Architecture

extérieure.

Au XIIIe siècle, la façade du transept est enrichie

d'un portail qui, au vu de ses sculptures, daterait de 1160.

Les restaurations sont jugées fidèles par les

spécialistes de l'architecture religieuse.

Quant à la façade occidentale, elle affiche

une nouveauté pour l'époque : la rosace centrale

et la disposition des trois portails sculptés.

|

|

| PORTAILS, TYMPANS

ET VOUSSURES |

|

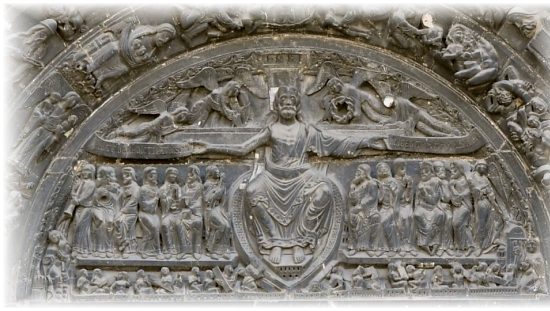

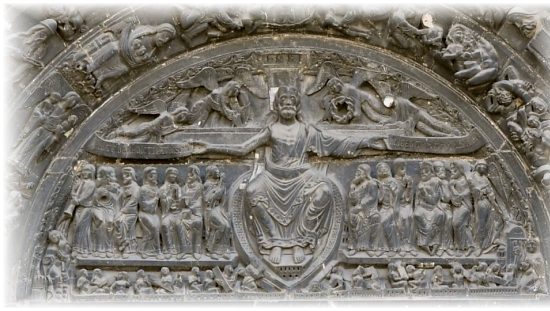

Tympan du portail central

: le Christ est entouré des douze Apôtres.

Tympan du XIIe siècle, saccagé à la Révolution,

restauré au XIXe siècle.

Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan. |

|

|

|

|

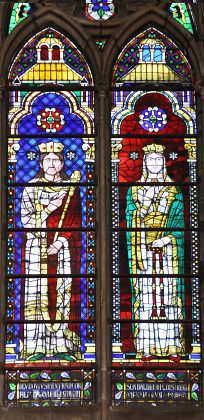

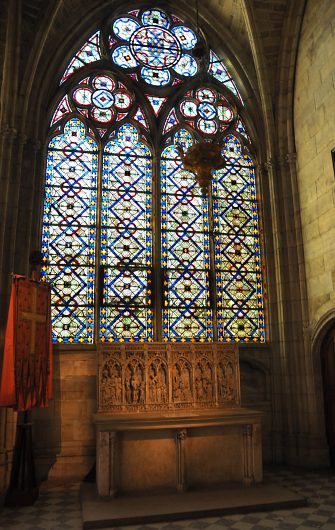

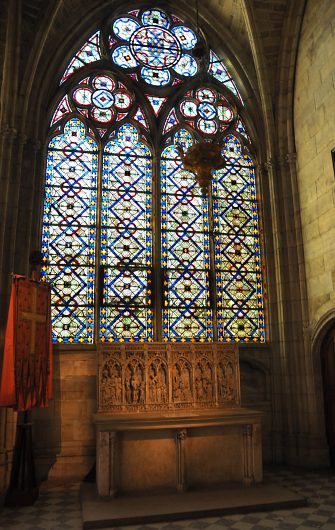

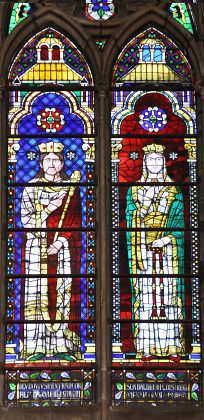

Les vitraux de l'abside, XIXe siècle.

Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan.

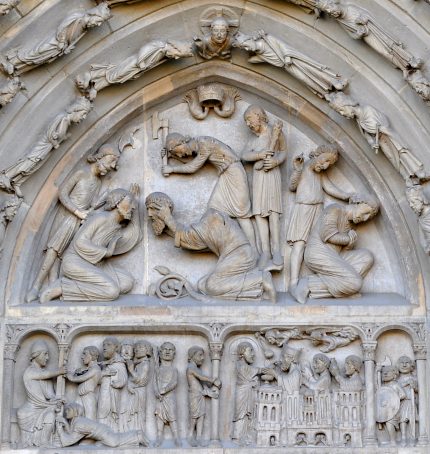

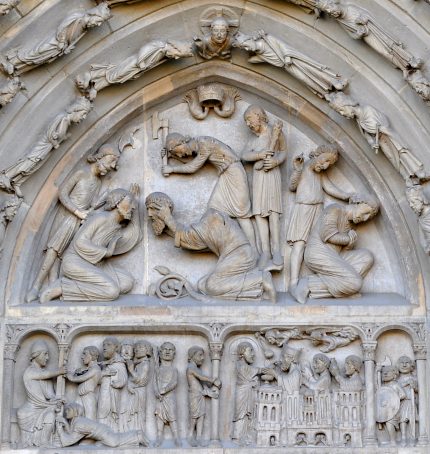

Linteau. À gauche,

le préfet Fescennius ordonne l'exécution de Denis,

Rustique et Éleuthère. ---»»»

À droite, les trois compagnons communient. |

|

Tympan et linteau du portail du bras nord du transept.

Le tympan illustre la décapitation de Denis et de ses deux

compagnons. |

| LA NEF DE LA BASILIQUE

SAINT-DENIS |

|

La nef et le bras droit du transept.

Le triforium de la basilique est totalement ajouré, apportant

un maximum de lumière. |

Élévations nord à trois niveaux. |

|

Basilique

Saint-Denis : L'ABBÉ SUGER (1/2)

|

|

|

Né vers 1081, de modeste

origine, Suger fut placé à

l'âge de dix ans à l'abbaye

de Saint-Denis. C'est là qu'il

rencontra le futur Louis VI le Gros,

fils de Philippe Ier. Commençant

sa vie comme moine, il se fit tôt

remarquer par son don pour plaider

les belles causes et par son art d'administrateur.

Souvent missionné à

Rome, c'est en revenant d'une ambassade

en Italie, en 1122, qu'il apprit son

élection à la tête

de l'abbaye de Saint-Denis. Retournant

à Rome pour le concile de Latran,

il visita les principaux sanctuaires

des régions méridionales et en fut profondément marqué.

|

|

|

Sa future tâche

de constructeur, de mécène

et d'homme d'État sera imbibée

de son apprentissage italien : Bénevent,

Salerne, Bari et surtout le Mont-Cassin.

Revenu à Saint-Denis, il entreprit

de faire reconstruire son église,

devenue trop petite. Les moyens de financement

furent assurés par une gestion rigoureuse

et élargie des propriétés

de l'abbaye. Sa nouvelle église incarnera

sa vision théologique et artistique

du monde, vision renforcée par ses

contacts avec Hugues de Saint-Victor, un

maître à penser réputé

de Paris qui accordait une grande place

aux arts mécaniques et concevait

l'art comme un support spirituel.

Pour croire, il faut voir et être

impressionné par la beauté

des choses saintes. Ainsi on édifie

le peuple et on travaille à la paix.

D'où l'idée fondamentale du

déambulatoire pour circuler autour

de riches reliquaires, le tout plongé

dans une lumière intense, expression

terrestre de la lumière divine. C'est

à cette époque qu'il se met

à écrire sa Vie de Louis

le Gros et une Histoire de Louis

VII.

|

|

|

|

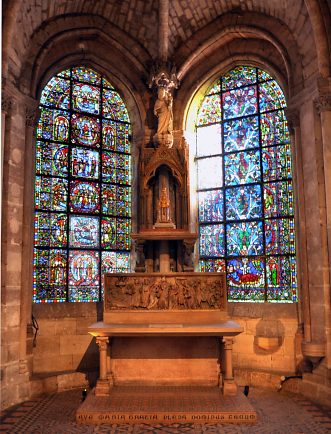

Le bas-côté nord. |

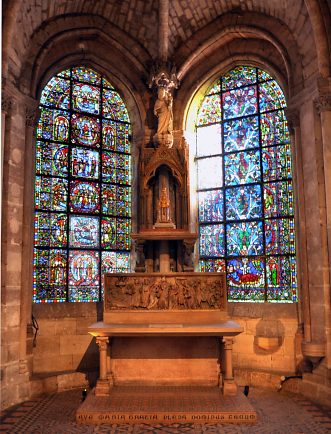

Vitrail moderne et autel avec bas-relief dans un bas-côté. |

|

|

Pierre l'Hermite prêche la première croisade,

détail.

Vitraux de l'Histoire de France (XIXe siècle).

|

|

L'abbé

Suger (2/2)

---»» Suger est aussi un homme d'État. Il travaille aux

côtés de son ami le roi Louis VI jusqu'à la mort de

ce dernier en 1137. Il revient quelques années après

à la cour pour servir Louis VII le Jeune. Son objectif

devient une idée fixe : établir son église comme protectrice

de la royauté et imbriquer étroitement l'Église et le

royaume de France.

En 1145, Louis VII part en croisade. Suger se voit investi

d'une haute mission : gérer le royaume en l'absence

du souverain. Sa tâche durera deux ans et demi.

Il s'en acquittera de magnifique manière : trésor

royal pourvu ; envoi de subsides au roi ; réparation

des châteaux ; rébellion des grands matée

; la paix et la sécurité assurées.

Peu après le retour du roi et malgré l'échec

de la deuxième croisade, Suger est déclaré

«Père de la Patrie».

Sur le plan intérieur, Louis VII veut se séparer

de son épouse Aliénor d'Aquitaine et déclarer

la guerre à Henri II Plantagenêt. Suger

l'en dissuade.

En 1150, l'abbé Suger atteint les soixante-dix

ans. Malade, il entre en agonie en décembre et

meurt en janvier 1151. L'année suivante, Louis

VII divorçait - perdant du même coup l'Aquitaine

- et attaquait Henri II.

L'œuvre de l'abbé Suger est immense. Pour

s'en tenir au plan de l'architecture religieuse, c'est

lui qui a insufflé l'élan initial, l'idée

constructrice et le principe artistique qui sous-tendent

et englobent toute l'histoire des cathédrales

gothiques en Europe et partout ailleurs dans le monde.

Source : «Saint-Denis,

la basilique et le Trésor», Dossiers d'Archéologie,

mars 2001, article de Françoise Gasparri.

|

|

|

|

|

Le chœur de Saint-Denis sous les rayons de soleil rasants d'une

fin d'hiver. |

| LE CHEVET, LE

DÉAMBULATOIRE ET LES CHAPELLES RAYONNANTES |

|

Le chevet et son ciborium.

La continuité des vitraux illustre la volonté de Suger

d'inonder de lumière le chevet et le chœur. |

La voûte du double déambulatoire et ses chapiteaux. |

La chapelle axiale de la Vierge avec, à droite, son Arbre

de Jessé. |

|

Le retable de l'Enfance du Christ (XIIIe siècle, pierre peinte).

Chapelle de la Vierge. |

Aucune paroi ne sépare les chapelles rayonnantes du déambulatoire. |

Chapelle rayonnante Saint-Cucuphas.

La quasi-totalité de la verrière de cette chapelle

date de Viollet-de-Duc. |

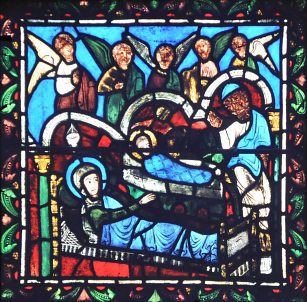

La chapelle de la Vierge et son vitrail de l'Enfance du Christ.

Seuls les deux panneaux du bas (sur les six en tout) proviennent

de l'époque de Suger : Annonciation et Nativité

(XIIe siècle).

Les autres sont du XIXe siècle. |

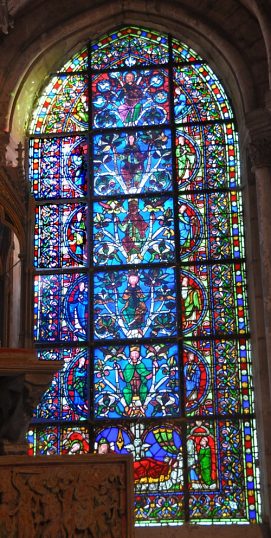

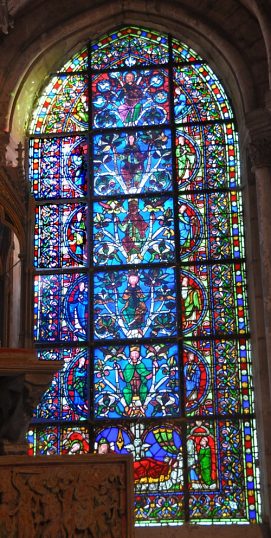

L'ARBRE DE JESSÉ de la Basilique.

Viollet-le-Duc a fait représenter Suger en bas à

droite. |

Chapelle rayonnante Saint-Pérégrin.

On y trouve les célèbres vitraux de la Vie de Moïse (à gauche)

et des Allégories de saint Paul (à droite). Cliquez sur l'image.

«««---

Chapelle de la Vierge, l'ARBRE

DE JESSÉ

Les deux panneaux du bas sont du XIXe,

les quatre autres sont contemporains de Suger.

Cliquez sur les images des vitraux pour les afficher en

gros plan. |

|

|

|

Les sept

chapelles rayonnantes.

Elles apportent deux nouveautés par rapport à

l'art roman : elles sont quasiment contiguës et de peu

de profondeur. Le but de Suger était d'agrandir l'espace

et de mieux faire pénétrer la lumière.

À cette fin, elles

|

possèdent deux grandes

baies.

Même si les chapelles ont l'air resserrées les

unes sur les autres, l'effet d'espace est assuré. De

nombreux édifices du premier âge gothique reprendront

à leur compte ce système de chapelle à

deux baies.

|

|

Retable de saint Eustache (XIIIe siècle).

Chapelle Saint-Maurice. |

Arbre de Jessé, détail : un roi de Juda.

Vitrail contemporain de Suger.

C'est à l'abbé Suger que l'on doit

les caractéristiques de l'Arbre de Jessé.

|

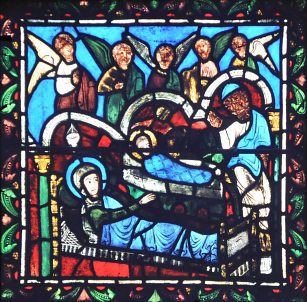

Vitrail de l'Enfance du Christ, détail : la Nativité

(XIIe siècle).

Chapelle de la Vierge. |

Vitrail de l'Enfance du Christ, détail.

date du XIXe siècle.

Les couleurs sont nettement plus chatoyantes... |

|

Basilique

Saint-Denis : L'ARBRE DE JESSÉ

|

|

|

Dans le christianisme,

l'Arbre de Jessé est une représentation

de la généalogie de Jésus,

descendant de la Vierge Marie.

Ce symbole religieux a une histoire bien compliquée

où sont intervenues les plus hautes autorités

de l'Église. En effet, la descendance de

Jessé à Marie est en contradiction

avec l'Évangéliste Matthieu pour

qui c'est Joseph qui descend de Jessé.

Les auteurs des Écrits Apocryphes

|

|

|

et les Pères de l'Église

font état de la même descendance. En fait,

la présence de Marie ne s'est vraiment imposée

qu'à partir de la Contre-Réforme et du

Concile de Trente (1545-1562). Les Protestants minimisaient

le rôle la Vierge. En réaction, les prélats

catholiques de la Renaissance vont imposer un culte

marial, tout comme l'image omniprésente de la

Vierge à l'Enfant dans les images, les statues,

les tableaux et dans l'Arbre.

Si l'on résume, pour aboutir à une version

compatible avec les nombreux Arbres de Jessé

que l'on trouve : David a eu deux fils ; le premier,

Salomon, est l'ascendant de Joseph ; le second,

Nathan, est l'ancêtre de Joachim, père

de Marie. Ainsi Joseph et Marie sont cousins très

éloignés...

Ces ascendances ont bien sûr leur part importante

de légendes et de dogmes. Les Évangiles

en donnent deux versions qui ne concordent pas. Mais,

pour les prosélytes, peu importe la vérité

historique, seule compte la vérité

théologique. En faisant descendre Jésus

du roi David (et de son père Jessé), cette

vérité affirme que Jésus est bien

le Messie attendu.

|

|

|

Suivent logiquement tous

les rois qui ont succédé à David, c'est-à-dire son fils

Salomon et les rois de Juda. C'est ce que fait l'Évangile

de Matthieu (qui, rappelons-le, aboutit à Joseph). D'ailleurs,

chez Matthieu comme chez Luc, on trouve un indice supplémentaire

de la messianité : Jésus naît à Bethléem, «la ville

de David».

La vérité théologique possède

un dernier argument pour aboutir à Marie. C'est

un oracle du prophète Isaïe savamment interprété.

À propos de Jessé, Isaïe proclame

: «un rameau sortira de la souche de Jessé,

un rejeton jaillira de ses racines...». Que signifie

cet oracle? Au IIe siècle, l'auteur chrétien

Tertullien en avait déjà donné

le sens : «la branche qui sort de la racine, c'est

Marie qui descend de David. La fleur qui naît

de la tige, c'est le fils de Marie». La vérité

théologique a bouclé la boucle.

Cette version a satisfait tout le monde, que ce soit

les maîtres-verriers qui créaient, les

confréries ou les particuliers qui finançaient

et les évêques qui donnaient leur accord.

De la sorte, la chaîne artistique Jessé-David-Salomon-Roboam

(1er roi de Juda)-Abia-Asa-Josaphat... et finalement

la Vierge s'est imposée malgré l'opposition

à Matthieu.

|

|

|

Historiquement, c'est

l'abbé Suger

(~1080-1151), l'un des grands instigateurs de

la basilique de Saint-Denis, qui a donné

la formulation définitive de l'Arbre :

un Jessé couché d'où sort

un arbre dont les branches grimpantes portent

les prophètes (en qualité d'ancêtres

spirituels) et les rois (en qualité d'ancêtres

charnels) de Jésus.

|

|

|

C'est pourquoi, dans l'histoire

du vitrail, l'Arbre de Jessé de la

basilique Saint-Denis revêt une importance capitale. Sa formulation servira de modèle en France

et en Angleterre pendant tout le Moyen Âge.

On pourra voir d'autres Arbres de Jessé dans

l'église Notre-Dame-la-Grande

à Poitiers,

l'église Saint-Pierre

à Dreux,

Saint-Nizier

à Troyes,

Notre-Dame

à Niort

et admirer le chef-d'œuvre d'Engrand

le Prince à l'église

Saint-Étienne de Beauvais.

|

|

|

La nef, les élévations du côté nord et

l'orgue de tribune. |

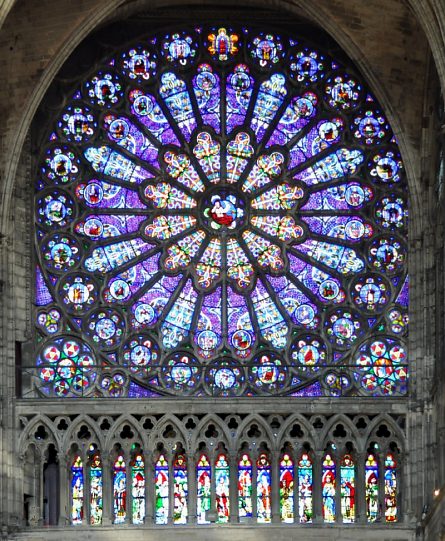

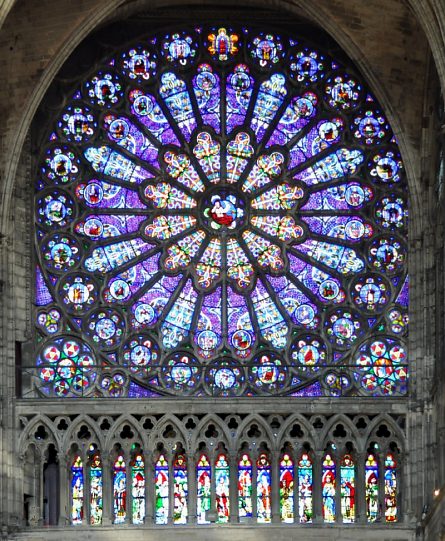

La rose du transept nord et la galerie supérieure qui la borde.

Vitrail du XIXe siècle

Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan. |

|

Galerie des papes au-dessous de la rose du bras nord du transept (XIXe

siècle).

«««--- Louis-Philippe visite les caveaux de l'abbaye

de Saint-Denis. Manufacture de Sèvres.

Vitrail du XIXe siècle dans le croisillon sud. Cliquez sur

l'image. |

|

Les vitraux

de Saint-Denis.

Pour son abbatiale, l'abbé Suger a fait réaliser

un projet grandiose et personnel de vitraux par les meilleurs

artistes et maîtres-verriers de la région. Dans

son ouvrage Liber de rebus in administratione sua gestis,

il se répand en qualificatifs louangeurs pour décrire

le rôle de la lumière qui pénètre

dans le sanctuaire par les vitraux. Cependant, dans ses écrits,

il ne cite expressément que trois d'entre eux : l'Arbre

de Jessé, les Allégories de saint Paul et la

Vie de Moïse.

Les allégories sont tirées des épitres

de saint Paul. Il est intéressant de noter que l'abbaye

prenait Paul pour son père spirituel à la suite

à la confusion - peut-être volontaire - entre

saint Denis, premier évêque de Paris et réel

patron de l'abbaye, et Denys l'Aréopagyte, disciple

direct de l'apôtre Paul.

La verrière de Saint-Denis a beaucoup souffert au cours

des âges. Bien des vitraux de Suger - du XIIe siècle

- ont été remaniés au XIIIe. Les vitraux

des grandes fenêtres datent aussi du XIIIe siècle.

Malheureusement, toute la verrière du XIIIe a disparu

lors de la Révolution, en 1794-1795. En 1799, les vitraux

du déambulatoire prirent le chemin du Musée

des Monuments Français. Une partie fut brisée

en route, une autre fut vendue. En 1816, après la fermeture

du Musée, ce qu'on put récupérer revint

dans l'abbatiale.

|

Avec les architectes Debret, puis Viollet-le-Duc, les vitraux furent restaurés, mais

la partie la plus abîmée fut, à son tour,

vendue. Debret lança un vaste programme de création

de verrières : triforium, transept, haute nef, fenêtres

hautes du sanctuaire. Programme complété plus

tard par celui de Viollet-le-Duc pour les fenêtres basses.

En clair, toute la verrière de la basilique a été

refaite au XIXe siècle, à l'exception de quelques

éléments dans les vitraux du déambulatoire

qui sont de l'époque de Suger. Ces vitraux se repèrent

assez facilement : leur éclat est loin d'être

aussi brillant que ceux du XIXe qui leur sont juxtaposés

(voir les trois vitraux ci-dessus).

La verrière du XIXe siècle obéit à

une iconographie royale et dionysienne.

Dans le chœur : la vie de saint Denis ; dans le triforium

de la nef : la vie des papes ; enfin dans les verrières

hautes : la vie des rois et reines de France.

S'y ajoutent une grande verrière dans le transept :

la visite de Louis XVIII à l'abbatiale

(réalisée par la manufacture royale de Sèvres)

et une double verrière : les obsèques de

Louis XVIII et la dédicace de la chapelle funèbre sous Charles X.

Ces vitraux sont de très bonne qualité.

À Saint-Denis, le vœu de Suger - inonder l'église

de lumière - est toujours respecté.

Source : «Saint-Denis,

la basilique et le Trésor», Dossiers d'Archéologie,

mars 2001, article d'Anne Prache.

|

|

Élévations dans la nef avec le triforium ajouré.

Tous les vitraux visibles dans cette photo datent du XIXe siècle. |

Vitrail de la vie des rois de France dans le croisillon nord (XIXe

siècle). Cliquez sur l'image.

|

Dans la vitrerie, l'objectif des

restaurateurs du XIXe siècle était d'illustrer

des thèmes relatifs à la basilique et à

ses gisants : vie de saint Denis dans le chœur ; vie

des papes dans le triforium de la nef ; vie des rois et des

reines de France. dans les verrières hautes.

|

|

Tombeau de Dagobert dans le chœur. Cliquez sur l'image. |

Roi et reine dans la nef, côté nord.

Vitrail du XIXe siècle

Toutes les parties hautes de la nef sont

pourvues de ce style de vitrail. |

|

|

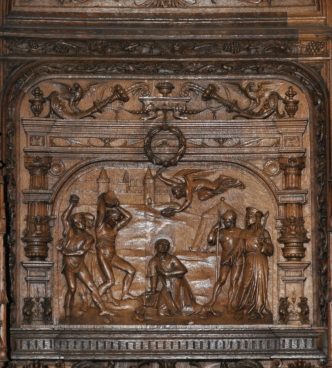

Les stalles de Saint-Denis. Ici, celles du côté nord.

|

|

Les stalles

de Saint-Denis.

Elles proviennent de la chapelle du château de Gaillon

en Normandie et remontent au XVIe siècle. C'est une

commande du cardinal Georges d'Amboise, archevêque de

Rouen.

|

Viollet-le-Duc prit

la décision de les installer à Saint-Denis au

XIXe siècle. Au niveau supérieur, les bas-reliefs

illustrent des épisodes de la Vie de Jésus,

de la Vie de la Vierge et de celles des martyrs. Ils sont

enrichis, dans le bandeau central, par des saynètes

réalisées en marquetterie.

|

|

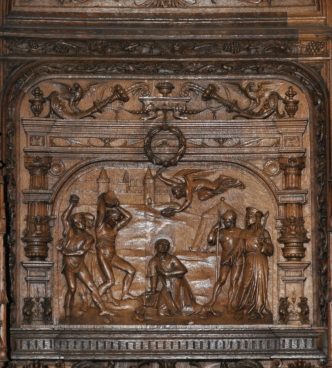

La Rencontre d'Anne et de Joachim à la Porte dorée.

Bas-relief dans les stalles.

XVIe siècle. |

L'Annonciation. |

La légende de saint Eustache

sculptée sur une miséricorde.

XVIe siècle.

|

Une partie des stalles du côté nord.

XVIe siècle. |

La Lapidation de saint Étienne.

XVIe siècle. |

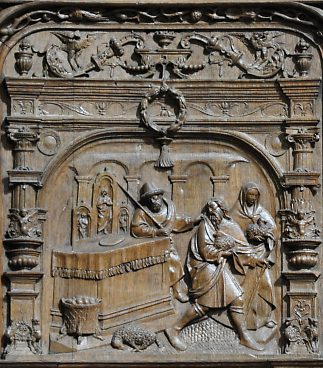

La Rencontre à la Porte dorée.

Ronde-bosse des stalles, XVIe siècle. |

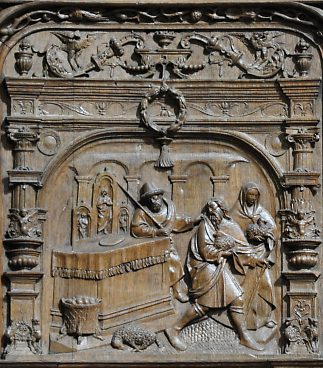

Joachim n'ayant pas d'enfant, son offrande est refusée

au Temple.

Bas-relief du XVIe siècle. |

|

| LES STATUES ORANTES

ET GISANTES DE LA BASILIQUE SAINT-DENIS |

|

Les priants et gisants dans le bas-côté nord de la basilique. |

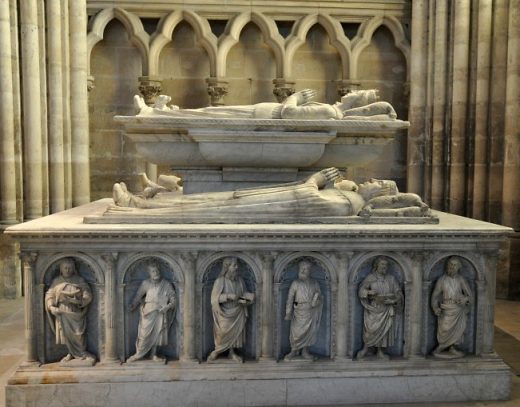

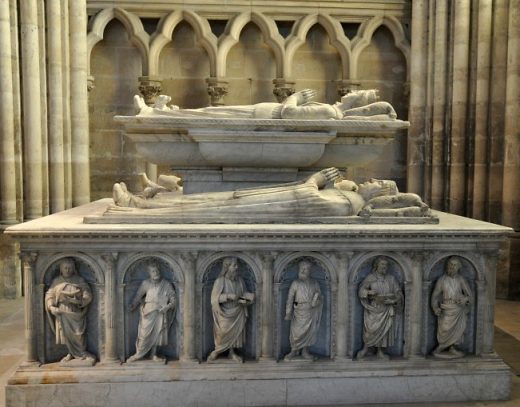

Monument funéraire de Louis XII et d'Anne de Bretagne.

C'est l'un des plus imposants monuments funéraires de la nécropole.

Les quatre vertus cardinales entourent les piliers qui soutiennent

la plate-forme.

Cliquez sur l'image. |

Statues de Louis XVI et de Marie Antoinette

dans la chapelle Saint-Louis créée en 1830.

Les statues du second plan sont celles qui surmontent le tombeau de

François Ier. |

|

La

nécropole royale de Saint-Denis.

Au début de son existence, la nécropole

de Saint-Denis n'était rien d'autre qu'un cimetière.

On le désignait dans son testament afin d'être

enterré aux côtés de saint Denis et de

ses compagnons, Rustique et Eleuthère, tous trois martyrs

de l'Église. Selon les historiens, la reine Arnegonde

(† ~565-570) aurait été la seule personne

de sang royal à choisir Saint-Denis

- et ceci à titre personnel. En effet,, les rois mérovingiens

préféraient être enterrés là

où ils possédaient quelque attachement : leur

résidence habituelle, un palais qu'ils appréciaient

ou encore un établissement religieux dont ils étaient

fondateur ou bienfaiteur. On trouvait ainsi des sépultures

royales à Poitiers,

Soissons, Metz ou Arras.

Et, bien sûr aussi, à Paris.

Dagobert, mort en 639, choisit Saint-Denis parce qu'il y avait

des attaches : il était tout simplement le bienfaiteur

de l'abbaye. Avec la dynastie carolingienne naissante, le

choix de Saint-Denis s'imposa à Charles Martel et Pépin

le Bref (Pépin y avait reçu l'onction en 754).

Suivirent Charles le Chauve et cinq membres de sa famille.

Il revient aux Capétiens de faire reconnaître

la nécropole de l'abbaye comme le lieu obligé

du repos des rois de France. Il y a à cela deux explications.

D'une part, reprendre la tradition carolingienne, c'est affirmer

la légitimité des nouveaux souverains.

|

D'autre part, certains des premiers

rois capétiens furent tout bonnement abbés laïques

de Saint-Denis. Vont ainsi s'y faire enterrer : Eudes et Hugues

Capet, Robert le Pieux et Henri Ier. Sans oublier que l'énergie

de Suger, au XIIe siècle, fit de cette habitude une

véritable loi.

Quand, en 1108, Philippe Ier choisit Saint-Benoît-sur-Loire

et, en 1180, Louis VII Le Jeune, l'abbaye cistercienne de

Saint-Port de Barbeau qu'il avait fondée, les moines

de Saint-Denis déclenchèrent un tollé.

Néanmoins le lien entre l'abbaye et la Couronne se

renforça : Louis VI le Gros lui reconnut un droit de

dépouilles. Elle fut désormais considérée

comme la gardienne officielle des objets symboliques de la

royauté : les Regalia.

Le principe de l'abbatiale comme nécropole royale était

désormais respecté. Hormis Louis XI, Louis XVI

et Louis XVII, tous les rois de France de Louis VII à

Louis XVIII furent enterrés à Saint-Denis. (Louis

VII avait été inhumé à Barbeau,

mais, en 1817, Louis XVIII fit revenir sa dépouille

à Saint-Denis.) Aujourd'hui la nécropole compte

plus de 70 gisants et tombeaux. C'est un lieu unique en Europe.

Source : «Saint-Denis,

la basilique et le Trésor», Dossiers d'Archéologie,

mars 2001, article de François Baron.

|

|

Les apôtres du tombeau de Louis XII et d'Anne de Bretagne. |

Louis XVI priant (réalisé en 1830). |

Le tombeau de François Ier (1556).

Ce monument est une commande d'Henri II à Pierre Bontemps en

1550.

Il provient de l'abbaye des Hautes-Bruyères dans les Yvelines. |

Quatre gisants en marbre dans la chapelle Saint-Michel (XVIe siècle).

Ce monument vient de la chapelle des Célestins à Paris.

Charles et Louis (ducs d'Orléans), Valentine Visconti, Philippe

(comte de Vertus). |

Gisant d'Henri II. |

Gisant de Catherine de Médicis. |

Trois chérubins sur le monument de cœur de François

II.

Sculpture en marbre du Primatice, 1572

Provient de l'église des Célestins. Ramenée

à Saint-Denis en 1818. |

Le tombeau d'Henri II et de Catherine de Médicis.

L'un des plus imposants de la nécropole avec ceux

de Louis XII et de François Ier |

Gisant de Robert II d'Artois, dit l'Enfant. |

Gisant de Clémence de Hongrie, deuxième femme

de Louis X le Hutin. |

|

| LES CRYPTES DE

SUGER ET D'HALDUIN |

|

La crypte archéologique.

C'est là qu'étaient situées les sépultures de Denis,

Rustique et Eleuthère. |

Chapelle avec son autel et ses deux vitraux. |

|

La

crypte. Pour établir l'assise de sa

cathédrale, Suger fit construire une crypte bordée

de sept chapelles rayonnantes, exactement situées

sous les chapelles rayonnantes du déambulatoire

au-dessus.

|

|

|

Un couloir dans la crypte de Suger. Les piliers massifs supportent

le chœur de la basilique au-dessus. |

|

|

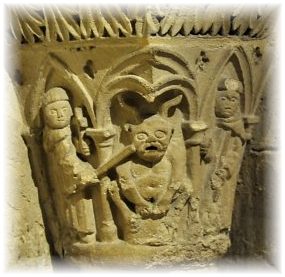

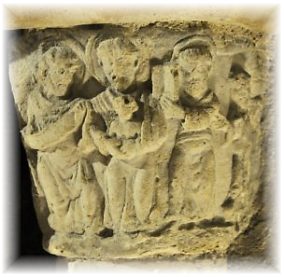

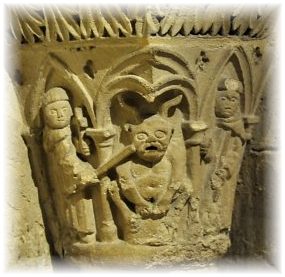

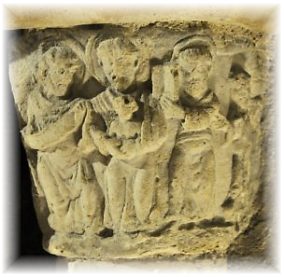

Chapiteau avec quatre prélats. |

Chapiteau avec paysan et charrette. |

«««---

Les dalles funéraires dans le caveau des Bourbon

(ou chapelle d'Hilduin).

Les murs et les chapiteaux de cette chapelle

remontent au plus tard au XIIe siècle. |

|

|

Chapiteau montrant un démon battu par des moines. |

Chapiteau avec deux prélats. |

Chapiteau avec des prélats. |

|

|

L'orgue de tribune a été construit par Aristide

Cavaillé-Coll et mis en place en 1840.

|

Ornementation et renommées sur la tourelle centrale (XIXe

siècle). |

|

La nef et l'orgue de tribune vus du tribune. |

Documentation : «Saint-Denis, la basilique

et le Trésor», brochure éditée par Dossiers

d'Archéologie, mars 2001

+ «La cathédrale Saint-Denis», brochure d'Alain

Erlande-Brandenburg, Éditions Ouest-France. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|