|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

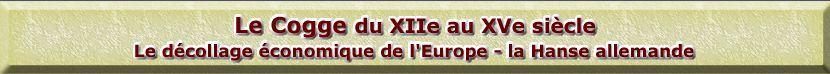

A gauche : Maquette en teck ciré d'un cogge du XIIe siècle de la Méditerranée. La présence d'un château arrière rond et d'un tout petit château avant rend le vaisseau apte au combat naval. On notera aussi les trois voiles latines et le timon constitué de deux palets pour diriger le navire. |

Au milieu et à droite : Cogge en bois peint avec un petit château arrière carré. La direction du navire se fait toujours à l'aide d'un timon constitué de deux palets. |

||||||||||||||||||||||||

|

A l'époque de l'Empire romain, puis des

dynasties mérovingiennes et carolingiennes, le commerce naval -

plus précisément le transport des marchandises - se faisait à l'aide

de galères marchandes. Propulsés à la rame et par le vent grâce

à une voile carrée, ces navires pouvaient transporter, au temps

de l'Empire, jusqu'à cinq cents tonnes de céréales, à une vitesse

réduite. Ce commerce connut une chute rapide lors de la longue phase

de décadence qui suivit les invasions barbares et la césure de l'Empire

romain entre l'Est et l'Ouest. Dans les mers nordiques, le commerce

maritime restait à l'état embryonnaire, quasiment séparé du commerce

méditerranéen. Les conditions de navigation étaient d'ailleurs plus

périlleuses dans le Nord que dans l'ancienne Mare Nostrum des Romains. |

|

|||||||||||||||||||||||

|

La célèbre trière de guerre romaine. On ne sait pas comment les rameurs étaient disposés. Inventeur de l'archéologie expérimentale, l'empereur Napoléon III en fit construire une, en taille réelle. Elle fut mise à l'eau sur la Seine en 1865. Mais les rames se croisaient et s'entrechoquaient. La trière ne réussit pas à avancer. |

|||||||||||||||||||||||||

|

Navire marchand romain. On remarquera la voile carrée gréée sur le grand-mât et la petite voile carrée sur le mât incliné vers l'avant, sorte de mât de misaine couché. Un timon tient le rôle de gouvernail. |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

Les invasions vikings sur l'Europe (IXe

- XIe siècles) s'accompagnèrent d'un commerce très actif dans les

mers nordiques avec une extension notable dans l'Atlantique et la

Méditerranée. A cette occasion, le navire marchand viking, le knarr,

se fit connaître dans les différentes régions où s'installaient

les vikings. |

|

|||||||||||||||||||||||

|

Le knarr, navire marchand viking |

|||||||||||||||||||||||||

|

La nef atlantique, un knarr avec "châteaux" avant et arrière |

|||||||||||||||||||||||||

|

Vers la fin du XIIe siècle arriva le

cogge. Les chroniqueurs en signalent quatre au départ de Cologne

en 1188, transportant des croisés vers la Terre Sainte. Ce navire

disposait d'une capacité de charge huit à dix fois supérieure à

celle des navires construits jusque-là : la révolution technique

était considérable. Trente mètres de long, sept de large, tirant

d'eau de 3 mètres. Avec un navire de ce type exploité par des marchands

qui ne cherchaient qu'à s'enrichir par le commerce et l'échange,

l'économie des régions nordiques allait pouvoir décoller rapidement.

Malgré sa voile unique, le nouveau navire était relativement maniable,

capable d'avancer contre le vent et rapide (quatre à cinq milles

à l'heure par bon vent). La coque était bordée à clins (planches

assemblées à la façon des tuiles d'un toit), la quille et les étraves

restant rectilignes, ce qui nécessitait un mode de construction

totalement nouveau. Le cogge disposait en outre d'une superstructure

de pont - ce que la nef n'avait pas. Le premier cogge découvert

par les archéologues le fut en 1962 sur les rives du Weser, près

de Brême. Il remontait aux environs de l'an 1380. |

|

|||||||||||||||||||||||

|

Le cogge des XIIIe et XIVe siècles révolutionna les transports dans les mers nordiques. La présence du gouvernail d'étambot sur le cogge ci-dessus montre qu'il s'agit de la reproduction d'un vaisseau du XIIIe siècle, voire du XIVe siècle. |

|||||||||||||||||||||||||

|

Un cogge vu de la poupe |

|||||||||||||||||||||||||

|

En Angleterre aussi, les constructeurs innovèrent. Après la bataille de Hastings (1066), ils imaginèrent un nouveau type de navire inspiré de la nef et du bateau normand. Ce fut le roundship utilisé aux XIIIe et XIVe siècles pour le cabotage le long des côtes britanniques et la navigation sur les grands fleuves. ll était large, de forme arrondie, bordé à clins, avec un étambot, une étrave surélevée et, enfin, un gouvernail à safran. La proue et la poupe possédaient des plates-formes de combat : le navire conçu pour le transport était adapté aux nécessités de la guerre. Le roundship fut aussi appelé cogge anglais. Ses qualités nautiques restèrent médiocres. Il ne put jamais concurrencer le cogge hanséatique. |

|

||||||||||||||||||||||||

|

A gauche : vue en gros plan du château arrière d'un cogge. |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

A droite : roundship anglais. Très voisin du cogge, de faible tirant d'eau, il servait au cabotage le long des côtes britanniques et à la navigation sur les fleuves. Il ne portait guère de canons, mais, grâce à son château arrière, il pouvait se défendre contre l'assaillant. |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

La Hanse occupe une place prépondérante

dans le développement des échanges et la croissance économique de

l'Europe au cours du Moyen Age. Même si son âge d'or se situe vers

la moitié du XIVe siècle, les innovations techniques et les progrès

en tonnage n'en ont pas moins continué pendant la période de déclin. |

|

Au XIVe siècle, un autre type de navire se répandit au sein de la Hanse : la hourque, inspirée des caraques atlantiques. De dimension modeste à l'origine, mais plus ventrue que le cogge, la hourque vit sa taille - et sa capacité de charge - s'accroître progressivement. Ce qui lui permit d'éliminer complètement le cogge au cours du XVe siècle, d'autant plus qu'elle incorpora toutes les innovations intéressantes qui avaient fait le succès du cogge. La hourque pouvait transporter 300 tonnes, parfois plus. Elle fut dotée de superstructures de plus en plus importantes, de châteaux avant et arrière à un ou deux étages. |

|||||||||||||||||||||||

|

Le pont arrière de la hourque. Il y a nettement plus de place que sur un cogge. On notera la présence, sous le château arrière de nombreux canons pour repousser pirates et corsaires, toujours très actifs en mer du Nord et en mer Baltique. |

|||||||||||||||||||||||||

|

Sur le plan naval, à la faveur des croisades,

le Moyen Age est une vaste zone d'échanges technologiques. Si le

cogge et le gouvernail à safran viennent du Nord, c'est la caraque

atlantique (c'est-à-dire portugaise) qui a inspiré la hourque allemande.

La hourque a chassé le cogge, la caravelle, là encore inspirée des

navigateurs portugais, essaiera de s'imposer, dans les mers nordiques,

face à la hourque. |

||||||||||||||||||||||||

|

Caravelle latine du XVe siècle |

|||||||||||||||||||||||||

|

La Hanse découvre la caravelle un peu par hasard : en 1462, une caravelle française, de dimensions excep-tionnelles, le Saint-Pierre-de-la-Rochelle, est abandonnée par son capitaine dans le port de Dantzig. Aussitôt elle fait sensation. Elle est plus grande que la hourque, munie de trois mâts, et surtout sa coque est bordée à franc bord (les planches sont jointes et non plus superposées). Avec une coque de cette sorte, tonnage et vitesse s'accroissent : la charge de la caravelle pourra dépasser 400 tonnes. Cependant son intérêt militaire reste limité. La hourque continuera d'être le vaisseau dominant de la flotte hanséatique jusqu'au XVIIe siècle. |

|||||||||||||||||||||||||