|

|

|

|

Le Prince-Président Louis-Napoléon Bonaparte

passa à Niort

en octobre 1852. À cette époque, la gare était en construction.

Mgr Louis-Édouard Pie, évêque de Poitiers,

présent lors de la visite présidentielle, savait très bien que l'arrivée

du chemin de fer allait créer autour de la gare un important quartier

populaire. Il fallait donc sans attendre élever une église à proximité

pour anticiper les besoins cultuels. Le futur empereur donna son

consentement. Mais, si la paroisse Saint-Hilaire, reconnue par un

décret impérial avec celle de Saint-Étienne de l'autre côté

de la Sèvre, fut créée dès juin 1853, il fallut près de dix ans

de tractations avant de poser la première pierre de l'église.

La recherche des ressources nécessaires fut de longue haleine.

Pour le Conseil municipal, le coût de l'édification

d'un Hôtel de ville avait la priorité. Puis ce fut

la ligne de chemin de fer Poitiers-La

Rochelle, officialisée par un décret présidentiel

de mars 1852, qui passa devant. Le financement du tronçon

niortais repoussait à plus tard le vote de fonds pour la

nouvelle église. Cependant, dès octobre 1852, le Prince-Président

fit savoir officiellement à Mgr Pie que le Trésor

verserait 100 000 francs, payés sur dix ans, pour l'édifice

(ce qui était une très forte somme). Conséquence

: trois semaines plus tard, le Conseil municipal ne put que voter

l'attribution d'une somme équivalente.

L'année suivante, le choix du lieu se fit dans la difficulté.

Des deux sites possibles, la municipalité opta pour celui

du quartier de la Brèche. Le montant total des expropriations

était du même ordre pour les deux sites, mais le quartier

choisi, dont la configuration serait totalement repensée,

était jugé mieux fréquenté.

La désignation de l'architecte, laissée à l'initiative

du maire, fut rapide : ce serait Pierre-Théophile

Segretain, Niortais bien connu, déjà bâtisseur

de la Préfecture, du Palais de Justice et de la prison.

Arrêter le plan final de l'édifice fut long. La Commission

archéologique du diocèse et le ministère de

l'Instruction publique et des Cultes devaient donner leur accord.

Ce dernier demanda des modifications qui furent refusées

par l'architecte. Le dossier s'enlisait. Segretain avait pourtant

averti : plus on attendait, plus le prix des matériaux enchérissait.

En fin de compte, la mairie de Niort,

l'évêque de Poitiers

et l'architecte comprirent que le ministère faisait traîner

l'affaire - par mauvaise volonté politique. En tant qu'opposant

déclaré au régime, Mgr Pie était mal

vu. Le ministre n'avait-il pas, sans sourciller, donné son

accord pour le lycée à construire non loin de l'église

? Et le préfet avait même reçu l'ordre d'accélérer

les travaux !

Mgr Pie n'avait plus le choix : il s'en alla voir le ministre (novembre

1857) et obtint la promesse d'un accord sous réserve de modifications

mineures. La construction ne démarra pas pour autant car

de nouveaux crédits pour la ligne de chemin de fer Poitiers-La

Rochelle, dont le tracé définitif venait enfin

d'être décidé, passaient avant ! La ligne de

Poitiers

à Niort

fut ouverte en juillet 1856, suivie un peu plus tard du complément

Niort-La

Rochelle.

En 1859, la municipalité put enfin s'activer pour l'église

: les terrains furent acquis ; les expulsés, indemnisés

; les rues, reconstruites. Mais, en décembre 1860, une opposition

de dernière minute surgit, notamment au Conseil municipal.

C'était maintenant le clergé de l'église Notre-Dame

à Niort

qui essayait de ralentir le projet ! Saint-Hilaire serait plus grande

et plus belle que leur église. C'était inacceptable

! Derrière ce masque, le maire et l'évêque furent

d'avis que l'autorité impériale avait soudoyé

des clercs de Notre-Dame

pour faire payer à Mgr Pie son opposition au régime

! (Voir l'encadré

sur l'histoire de cette opposition.)

En avril 1861, avec l'accord de l'évêque, le maire

résolut de braver la mauvaise volonté d'une partie

du Conseil municipal. La commission chargée des travaux de

l'église fut nommée ; le devis de l'architecte Segretain,

adopté ; le vote du Conseil, approuvé par le Préfet

au mois de mai suivant. Peu après, le marché était

signé avec l'entrepreneur. La construction put enfin commencer.

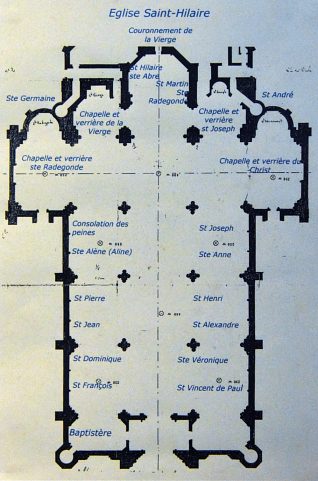

D'inspiration romano-byzantine, l'église fut donc bâtie

de 1862 à 1866. Le plan est rectangulaire avec un vaisseau

central et deux larges bas-côtés. La hauteur sous voûte

est uniforme dans tout l'édifice. Le transept est bordé

par quatre chapelles, tandis que le chevet est semi-circulaire.

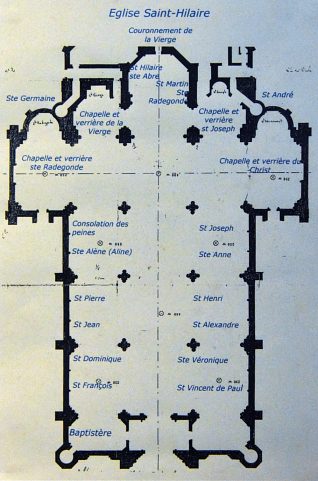

Voir le plan plus

bas.

En 1865, la construction était assez avancée pour

organiser dans Saint-Hilaire une exposition

nationale consacrée aux Beaux-Arts et à l'Industrie.

En janvier 1866, l'édifice était ouvert au culte,

puis consacré en juin 1868 par Mgr Pie.

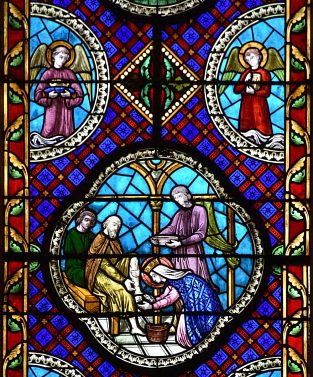

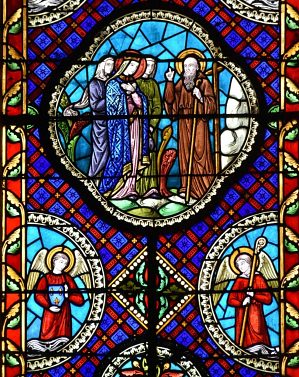

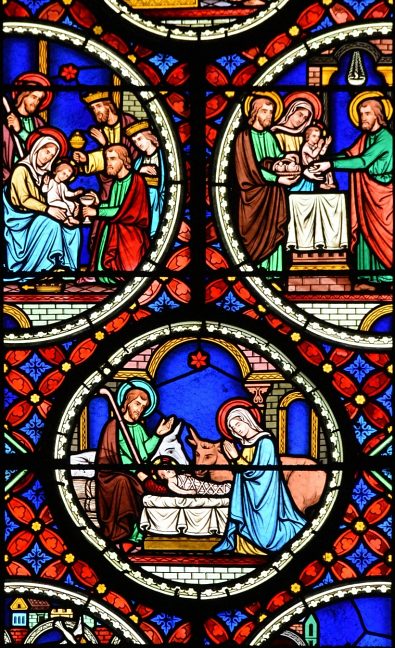

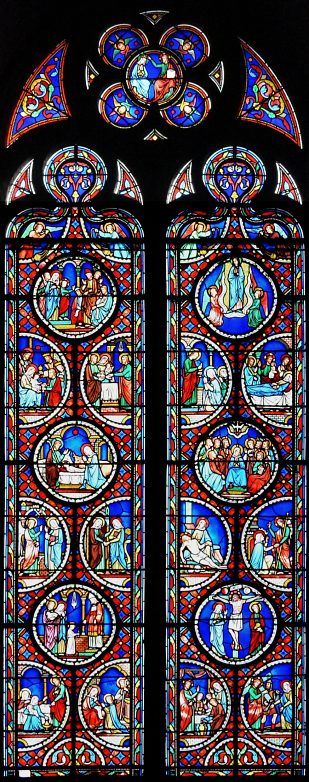

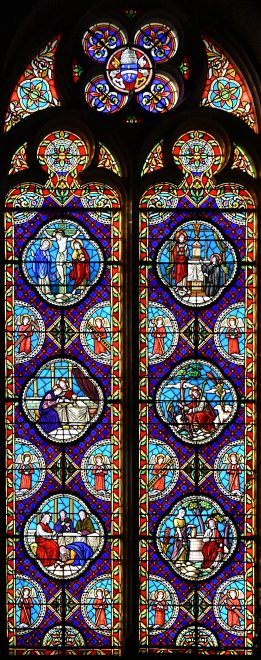

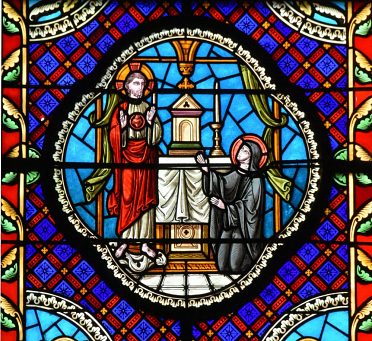

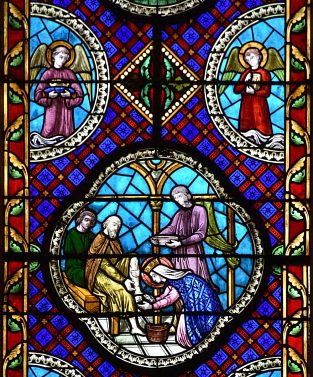

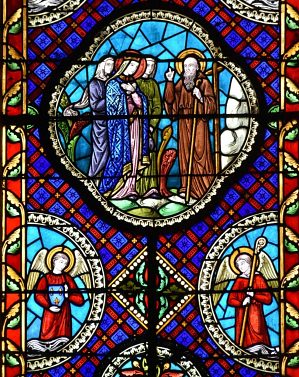

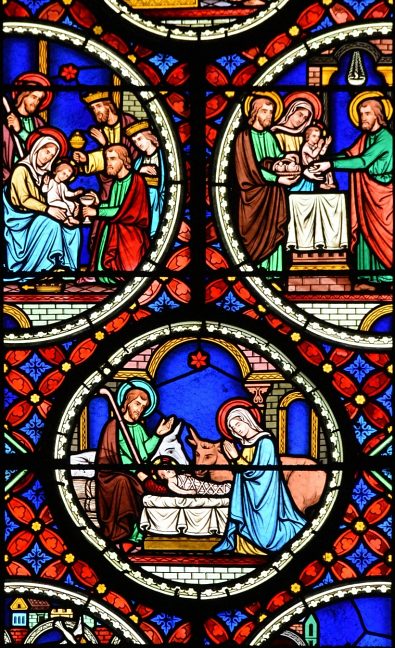

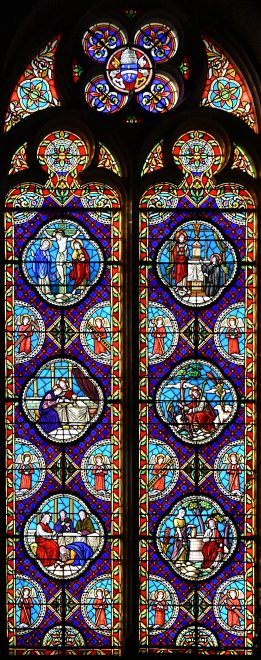

Dans l'église, le visiteur remarquera de beaux chapiteaux

néo-gothiques à thème floral, tous différents

et des verrières dans le style classique de la fin du XIXe

siècle (de nombreux extraits en sont donnés dans cette

page). Certaines sont des pastiches du XIIIe siècle. Les

ateliers Lobin à Tours

et Dagrant à Bordeaux furent sollicités. À l'exception des trois vitraux du chevet, ils furent tous offerts

par des particuliers.

Le peintre niortais Louis Germain a embelli le transept de deux

grandes peintures : la

résurrection de Lazare et la

libération de Pierre par un ange.

|

|

La nef et le chœur de Saint-Hilaire vus depuis l'entrée.

La nef et le chœur de Saint-Hilaire vus depuis l'entrée. |

|

L'EXTÉRIEUR DE L'ÉGLISE SAINT-HILAIRE

|

|

La façade (assez sobre) de l'église et le côté sud.

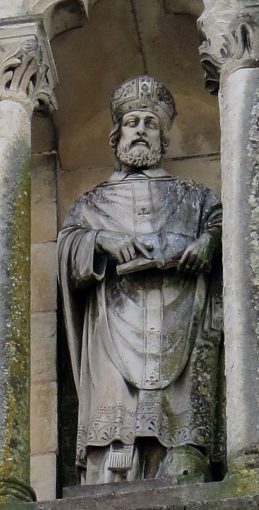

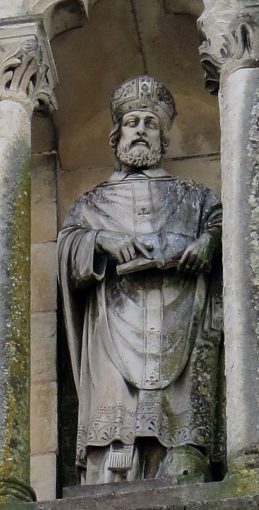

Trois statues

de Pères de l'église la dominent. Certaines

niches sont nues : elles n'ont jamais reçu la leur. |

Avec ses arcades emboîtées et ses modillons, le

clocher affiche un indéniable aspect néo-roman. |

|

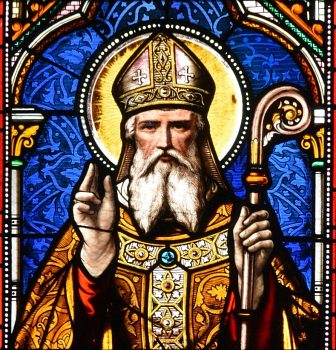

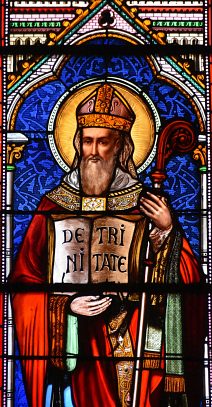

Vie

de Saint Hilaire.

Hilaire devient évêque de sa ville

natale, Poitiers,

en 350. À cette époque, l'Empire romain

est ravagé par les querelles des clercs qui polémiquent

sans fin sur le contenu du dogme de la foi chrétienne

: quelle est la place du Fils par rapport au Père

? ; le Fils est-il Dieu ? ; est-il seulement homme ?...

L'arianisme, qui nie la divinité du Christ, se

répand. Les auteurs païens se font l'écho

en termes amers de cette zizanie.

Hilaire est le défenseur de la rectitude la plus

stricte de la foi, menacée par l'arianisme. Pour

lui, le Fils (qui est aussi homme) est de même

nature que le Père. C'est la proclamation du

Concile de Nicée en 325. Saint Hilaire s'oppose

à l'empereur, ce qui lui vaut d'être exilé

en Phrygie.

Après son retour en Gaule, Hilaire accueille

saint Martin à Poitiers.

Par le biais d'une correspondance active et de ses écrits

savants, il contribue à l'unité des évêques

de la Gaule. Il meurt en 368. Sa dépouille est

enterrée dans la basilique

Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers.

En 1852, Hilaire est promu Docteur de l'église.

|

|

|

|

|

Les arcades du portail principal

sont enrichies de deux têtes d'animaux de sacrifice

: le taureau et le bouc.

|

|

|

Le chevet de l'église Saint-Hilaire.

Les tours sont d'inégale hauteur. En 1869, la plus basse

a failli

être rehaussée au niveau de l'autre privée

de sa flèche.

L'histoire mouvementée de la flèche est contée

ci-dessous. |

|

La

flèche du clocher.

Le lundi 27 novembre 1865, la tour du clocher est achevée.

L'armature en fer qui doit former la flèche est

en place ; les lattes attendent leurs ardoises.

Dans la nuit, une violente tempête s'abat sur

Niort.

Au matin, les ouvriers constatent les dégâts

: l'échafaudage est à mal et la charpente

en fer de la future flèche est fortement inclinée

vers le nord. La tempête n'est pas passée

: une brusque rafale de vent brise l'échafaudage

qui s'écroule au sol. En tombant, les débris

de bois, de fonte et de fer tuent un pauvre cheval qui

se trouve à proximité, attelé à

sa charrette.

Heureusement, les dégâts sur le clocher

sont mineurs. La flèche seule est détruite

; quelques clochetons sont écornés ; la

toiture d'une chapelle latérale a un peu souffert.

Il faut reprendre les travaux et achever la flèche.

Au début de 1866 cependant, le Conseil municipal,

sollicité, répond qu'il n'a rien à

voir dans cette histoire. De son côté,

l'entrepreneur se désengage car le devis n'inclut

pas le coût d'un échafaudage plus solide.

De leur côté, les fils de l'architecte

Segretain, décédé en 1864, écrivent

à un ancien architecte de la ville pour qu'il

reprenne le chantier. Sans succès.

Tout n'est pas perdu pour autant car le Conseil municipal

change d'avis et décide de prendre le problème

à bras le corps. On s'aperçoit que les

plans de la flèche ne sont qu'un simple dessin

que son auteur lui-même aurait vraisemblablement

modifié. Pour l'heure, le maire de Niort

charge un architecte d'étudier les causes exactes

du désastre du 27 novembre.

Nous sommes déjà en septembre 1868. Trois

ans se sont écoulés depuis les ravages

de la tempête. Un des fils de l'architecte défunt

craint alors que le Conseil municipal n'opte pour une

seconde tour sans flèche, semblable à

la première. Il écrit à Mgr Pie,

évêque de Poitiers,

et lui demande de bien vouloir intervenir pour faire

respecter les volontés de son père.

Le rôle du prélat n'est pas de trop car,

entretemps, des membres du Conseil municipal et du Conseil

de fabrique avancent une nouvelle idée : rehausser

la première tour à la hauteur de la seconde

quei serait privée de sa flèche. Le père

Ménard, qui relate cette histoire, écrit

en toute honnêteté à ce sujet :

«On comprend sans peine que ce second projet ait

séduit quelques-uns de ceux qui s'intéressaient

aux questions d'esthétique architecturale, et

l'on se demande s'il n'eut pas été préférable

de le voir adopter. Il semble bien que l'effet de ces

deux tours jumelles n'aurait rien laissé à

désirer, en même temps que le coup d'œil

eut été plus gracieux et plus imposant...»

Mais Alexandre Segretain tient absolument au respect

des volontés de son père, à savoir

deux tours d'inégale hauteur, avec une flèche

sur celle qui est au nord.

En 1869, un nouvel architecte, M. Durand, accepta d'achever

la flèche selon les plans initiaux, avec toutefois

quelques modifications sur les fenêtres. La flèche

fera vingt mètres de haut.

Les travaux devaient être achevés en décembre

1869, mais les hommes de l'art demandèrent un

sursis. Finalement, au mois de décembre 1870,

tout était achevé et payé.

Source : Naissance

d'une paroisse par le père Ernest Ménard, curé de

Saint-Hilaire de 1897 à 1909.

|

|

|

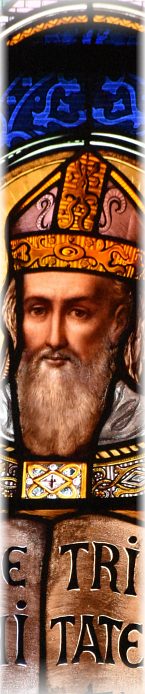

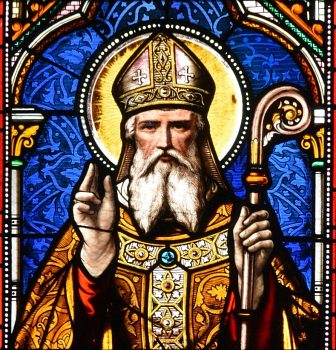

Saint Ambroise de Milan ,

docteur de l'Église d'Occident. |

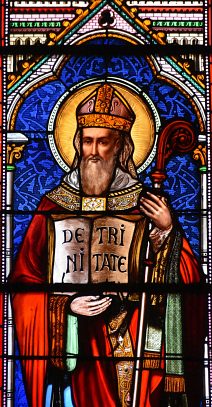

Sur la partie centrale de la façade : saint Hilaire.

En arrière-plan : le Christ entouré du tétramorphe. |

Saint Athanase d'Alexandrie,

docteur de l'Église d'Orient. |

|

Le tétramorphe est

représenté aussi dans les arcades gauche et droite de la façade

:

|

|

L'ange de Matthieu. |

Le taureau de Luc. |

L'aigle de Jean. |

|

LA NEF DE L'ÉGLISE SAINT-HILAIRE

|

|

Vue générale de la nef depuis la chapelle absidiale

Saint-Joseph

dans le bras sud du transept. |

Plan de l'église Saint-Hilaire.

Avec les emplacements des chapelles et des vitraux. |

Le baptistère. |

Le baptistère était

embelli jadis d'un tableau de Louis Germain

représentant le baptême du Christ.

Le jugeant hors de proportions, l'artiste l'a lui-même

retiré en

promettant de le remplacer par une peinture aux dimensions

plus adaptées. Ce qu'il n'a jamais fait.

La décoration de l'arcature est due à Lecoq

d’Arpentigny. |

|

CHAPITEAUX NÉOGOTHIQUES

Ils sont tous à thème floral et tous

différents. |

|

|

|

|

|

|

|

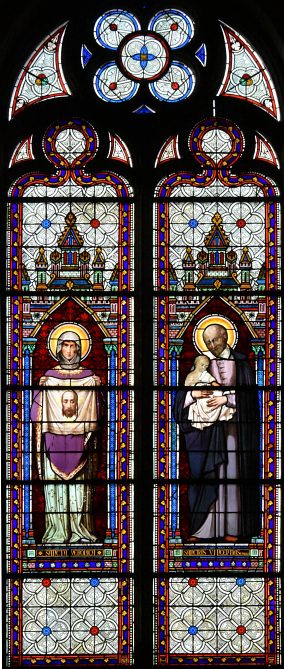

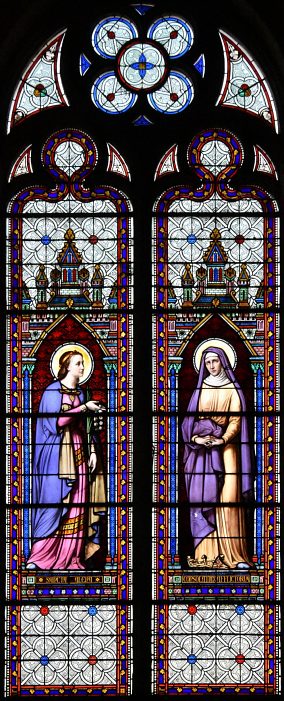

Saint Joseph et sainte Anne

Atelier Lobin à Tours

Début des années 1880. |

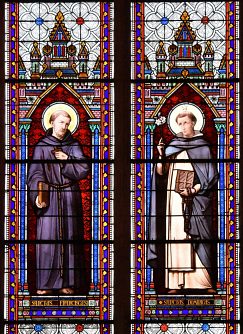

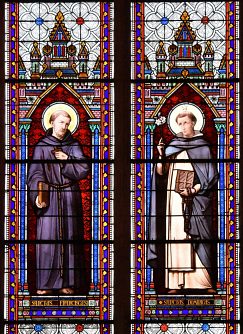

Saint François et saint Dominique, détail.

Atelier Lobin à Tours

Début des années 1880. |

|

Le bas-côté nord aboutit à la chapelle

de la Vierge dans le bras nord du transept. |

|

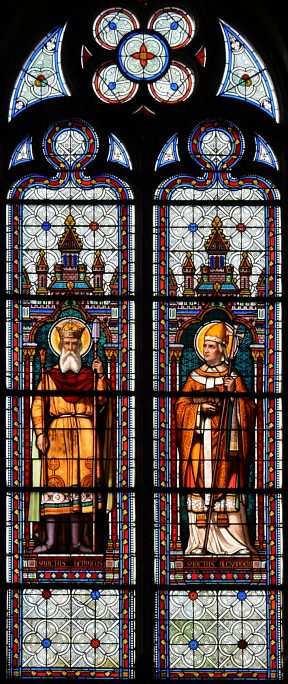

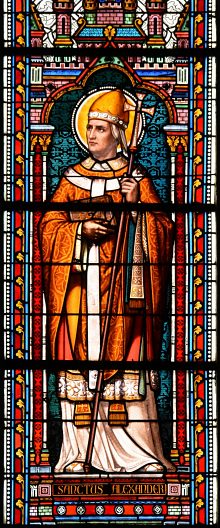

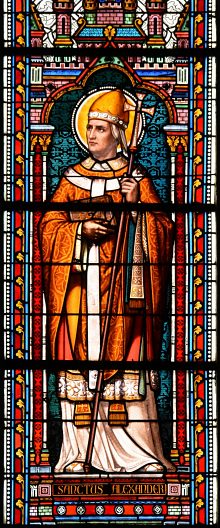

Vitrail

de saint Alexandre --»»

La présence de saint Alexandre vient vraisemblablement

de la volonté du Conseil de fabrique de rendre

hommage à Côme Alexandre Segretain

(1826-1901), fils de Pierre-Théophile Segretain,

l'architecte de Saint-Hilaire. Le fils se démena

pour défendre l'œuvre de son père

après la destruction du bâti de la flèche

en 1865.

Notons que Côme Alexandre Segretain sortit de

l'École Polytechnique en 1922 dans l'arme du

génie. Présent au siège de Sébastopol en 1853, il participa

à la guerre contre la Prusse et combattit contre les

forces des Communards en 1871.

Il prit sa retraite en 1883 avec le grade de général

de division.

Source : panneau dans l'église.

|

|

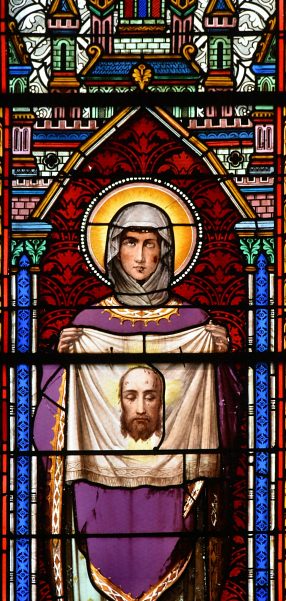

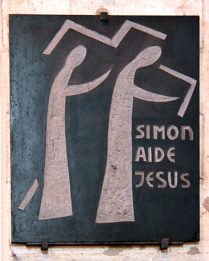

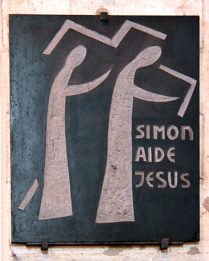

Chemin de croix, station IV :

Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa

croix. |

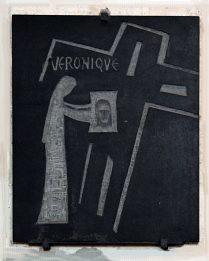

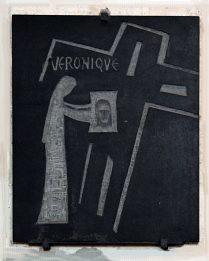

Chemin de croix, station VI :

Véronique essuie la face de Jésus. |

|

Pierre-Théophile

Segretain (1798-1864).

C'est un enfant du pays. Né à Niort

en 1798, il entre à Polytechnique en 1815, mais

s'oriente vers l'architecture. Revenu à Niort,

il est nommé architecte départemental

en 1824. On lui doit les bâtiments de la Préfecture,

du Tribunal et de la prison. Son ami Prosper Mérimée

le nomme architecte des Monuments historiques en 1850. À Niort,

Segretain construit l'église Saint-Hilaire et

restaure l'église Saint-André.

Dans le département des Deux-Sèvres (à

Oiron et à Mauzé), il conçoit d'autres

édifices. À Melle, il entame la restauration

de l'église Saint-Hilaire (classée au

patrimoine mondial de l'Unesco).

Pierre Théophile Segretain était membre

de la Société française d'Archéologie

et membre de la Société centrale des architectes.

À côté de cette activité propre à l'architecture,

il fut aussi en 1835 l'un des co-fondateurs de la Caisse

d'épargne de Niort,

membre de la Société de Secours Mutuel et de la Société

Historique et Scientifique. Il fut terrassé par une

apoplexie en 1864. Source : panneau

dans l'église.

|

|

|

Saint Alexandre

Atelier Lobin à Tours

Début des années 1880. |

Sainte Aline, détail.

Atelier Lobin à Tours

Début des années 1880. |

|

|

LE CHŒUR DE L'ÉGLISE SAINT-HILAIRE

|

|

Le chœur a été remanié plusieurs fois.

Au XIXe siècle, il était protégé par une

haute grille.

À gauche, à la place du Christ en croix, se dressait

un grand maître-autel enrichi d'un retable. |

Le chœur de Saint-Hilaire est éclairé par les

trois vitraux

de l'atelier Lobin à Tours.

Datés de 1865, ce sont les premiers vitraux qui ont été

posés dans l'église. |

Un ambon moderne soutient la Bonne parole. |

|

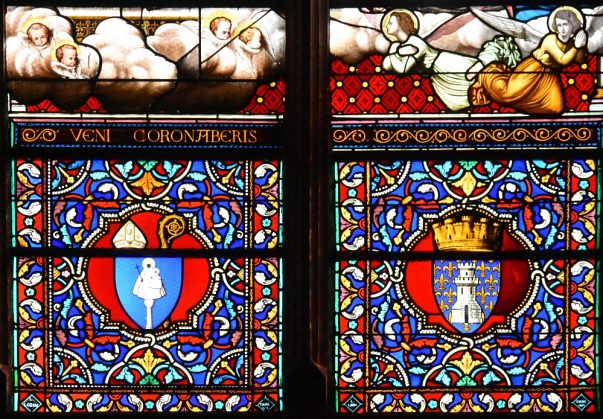

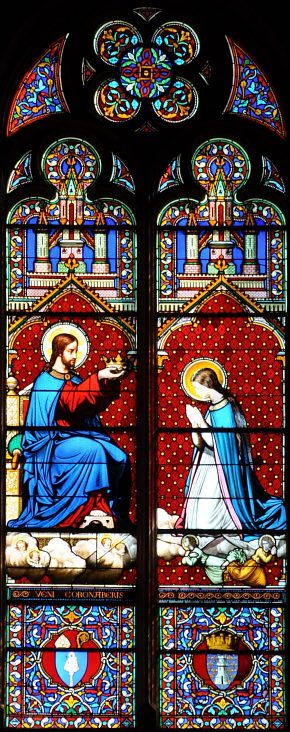

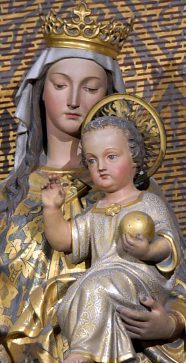

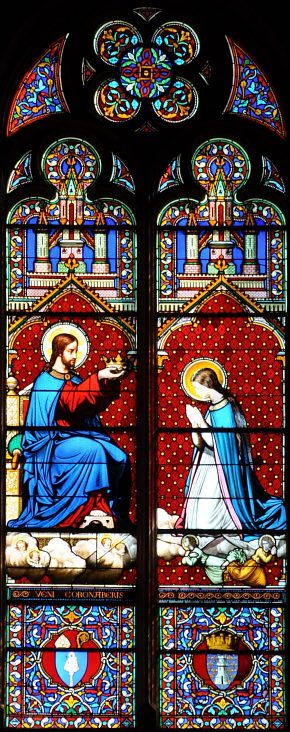

Le

Couronnement de la Vierge.

Les trois vitraux du chœur sont dus à

l'initiative de Mgr Pie, évêque de

Poitiers.

Il paya le tiers du coût total, la municipalité

acceptant de prendre à sa charge les deux

autres tiers.

Le vitrail d'axe représente le Couronnement

de la Vierge : Marie est agenouillée devant

son Fils, dans une attitude que l'évêque

jugeait un peu humiliante. Il fit part de sa préoccupation

aux ateliers Lobin, mais dut renoncer à

sa demande devant les difficultés matérielles

que l'artiste lui objecta.

Source : Naissance

d'une paroisse par le père Ménard,

curé de Saint-Hilaire de 1897 à

1909.

|

|

|

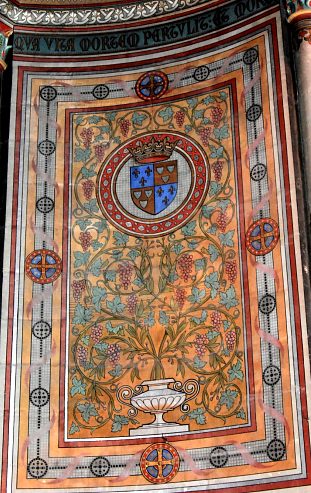

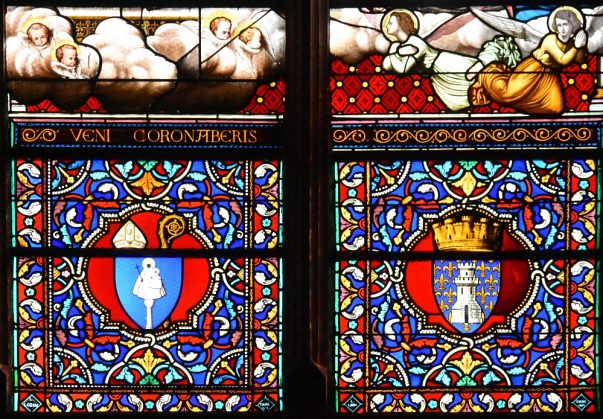

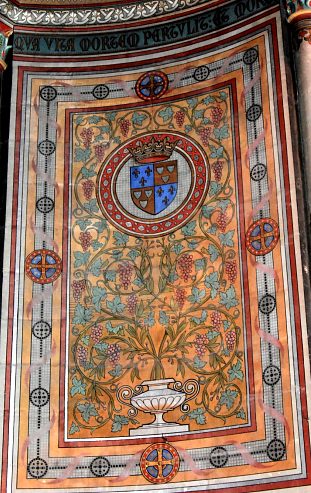

Vitrail central du chœur : le soubassement. À gauche, les armoiries de Mgr Pie, évêque

de Poitiers (la Vierge noire sur sa colonne). À droite, les armoiries de la ville de Niort : une tour

crénelée et casquée avec un semis de fleurs

de lis. |

|

L'Exposition

nationale de 1865.

Dans le cadre d'un concours prévu à Niort

au printemps 1865, il fut décidé qu'une exposition artistique

et industrielle se tiendrait à l'intérieur de l'église

Saint-Hilaire et sur les parvis extérieurs. À

cette époque, l'édifice est pratiquement achevé, mais

pas encore ouvert au culte. Étant regardé comme

la plus vaste église de la ville, sa superficie se prêtait

bien à ce genre d'événement : 690 m2 pour la nef

; 504 m2 pour le transept

et le chœur.

La nef

et les bas-côtés accueillirent les produits

et créations 'industriels ; le transept

et les chapelles attenantes, les Beaux-Arts. Statuaire

et peintures prirent place au chevet. À l'extérieur,

«une exposition horticole et forestière

ajoutait au charme des yeux et à l'agrément

des visiteurs», écrit le père Ménard

dans son histoire de l'église. Il relate une

idée intéressante appliquée lors

de l'exposition : pour adoucir le contraste trop cru

entre les œuvres d'art et «une pierre trop

blanche et récemment taillée», les

commissaires habillèrent toute l'élévation

du transept

d'une vaste draperie verte.

La partie Beaux-Arts exposait les œuvres de Louis

Germain, peintre niortais, des eaux-fortes et plus de

deux cents tableaux de grands maîtres envoyés

par Paris. Sans compter les pastels, les miniatures,

les dessins et les bustes. Le père Ménard,

étonné de cette profusion, confesse :

«Il est rare, si nous en croyons les gens du métier,

de rencontrer dans une exposition de province de pareils

et de si nombreux éléments.» L'exposition

a d'ailleurs été saluée avec chaleur

par la presse niortaise.

Autour de l'église, d'agréables squares

furent implantés. Ils conduisaient, d'une part

à une annexe avec des machines agricoles et industrielles,

d'autre part à un chalet où se trouvait

une exposition forestière. Ces squares ont par

la suite été remplacés par des

pelouses parsemées d'arbres.

L'exposition fut ouverte du 1er mai au 7 juin 1865.

Lors des trois derniers jours, précise le père

Ménard, «l'entrée en fut absolument

gratuite» (en gras dans le texte) pour que

tous les Niortais pussent en profiter.

Notons que, parmi les lauréats du concours, se

trouvait le peintre Louis Germain, récompensé

pour l'ensemble de ses travaux exposés.

Un dernier point, assez humoristique : le père

Ménard termine sa relation en ajoutant que les

commissaires «avaient admirablement tout réglé

pour que rien ne fût une occasion de désordre

et d'accident.» Par exemple, il était interdit

de fumer dans l'enceinte de l'exposition et une police

d'assurance contre l'incendie avait été

souscrite.

Source : Naissance d'une

paroisse par le père Ernest Ménard,

curé de Saint-Hilaire de 1897 à 1909.

|

|

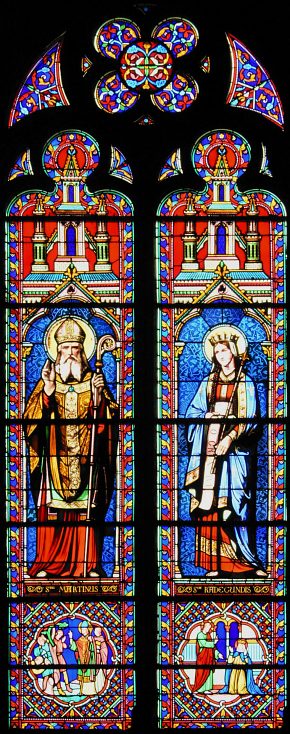

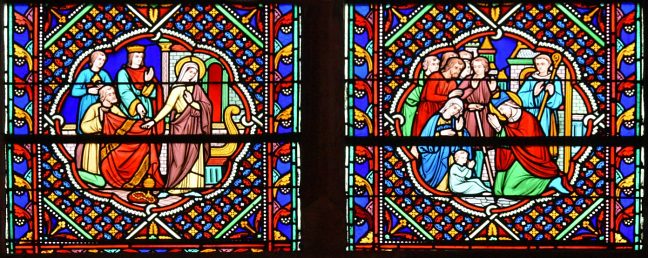

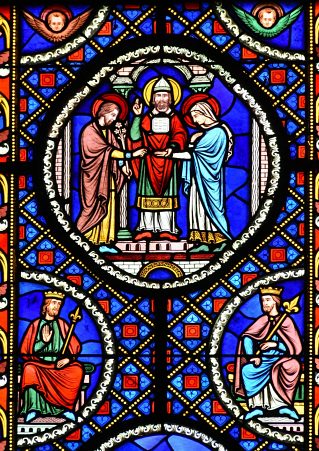

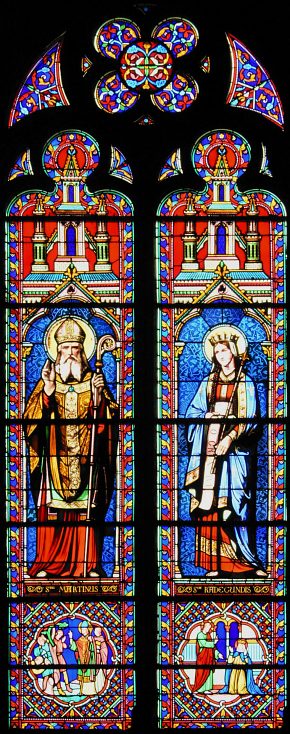

Soubassement du vitrail de saint Martin et sainte Radegonde

dans le chœur.

À gauche : un arbre sacré païen doit être

abattu. Saint Martin a accepté de rester sous l'arbre pendant

son abattage pour

montrer que ce dernier ne recèle aucun pouvoir magique. L'arbre

est tombé de l'autre côté. À droite : apparition

du Sacré-Cœur

à la reine Radegonde. Pour l'amour du Christ, celle-ci

renonce aux honneurs.

Atelier Lobin à Tours, 1865. |

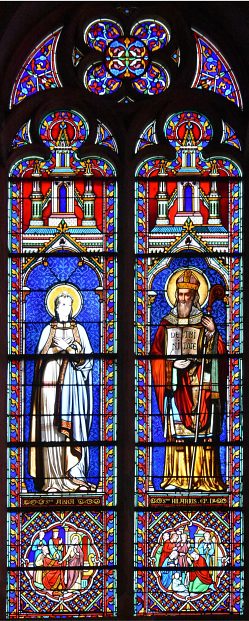

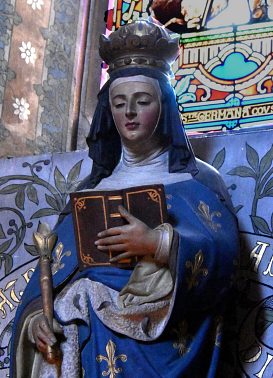

Saint Martin et sainte

Radegonde ---»»»

Atelier Lobin à Tours, 1865.

Sainte Radegonde est habillée en reine avec couronne,

sceptre et fleurs de lys. |

|

|

Vitrail central du chœur : le Couronnement de la Vierge

Atelier Lobin, Tours

Vitrail posé en avril 1865. |

Ornementation du chœur, détail. |

|

|

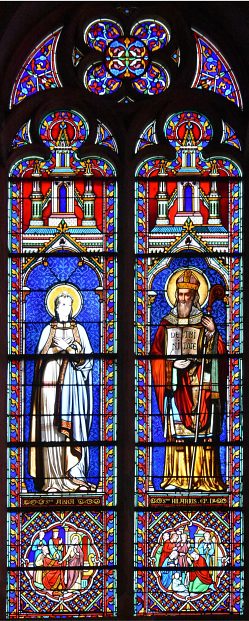

Sainte Abre et saint Hilaire (son père).

Atelier Lobin à Tours

Année 1865.

Le détail du soubassement est donné à droite. |

|

Le bas-relief du maître-autel représente la Cène.

Seconde moitié du XIXe siècle. |

|

Monseigneur

Pie, évêque de Poitiers, contre Napoléon

III.

Sous le Second Empire, de nombreux prélats ultramontains

s'opposèrent à Napoléon III à

cause de sa politique italienne. Ce vaste problème

diplomatique se révélait d'une complexité

insoluble. L'Empereur des Français soutenait le Piémont

contre l'Autriche, mais pas contre le pape. La France devait,

d'une part, honorer la parole impériale d'aider le

voisin italien dans sa lutte pour l'indépendance ;

d'autre part, ne pas s'opposer ouvertement au pape pour ne

pas mécontenter les catholiques français. Un

pape qui, lui, s'opposait au Piémont...

Dans son récit sur l'histoire de l'église Saint-Hilaire, le

père Ménard rappelle la position combative de Mgr Pie. L'évêque

fit parler de lui par sa lettre pastorale du 22 février 1861,

largement diffusée et commentée. Il y condamnait le louvoiement

de Napoléon III dans sa position vis-à-vis de Rome et du pape.

Rappelons que, en septembre 1860, l'armée sarde a battu les

troupes pontificales à la bataille de Castelfidardo, puis

envahi les états du pape. Les Marches et l'Ombrie vont tomber

dans l'escarcelle de Victor-Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne.

Et le pape ne restera plus qu'avec le seul état du Latium

dont la capitale est Rome. Pour l'évêque, c'est à cause

de l'indécision de l'Empereur que les Piémontais ont tenté

l'invasion des états pontificaux. Dans sa lettre, Mgr Pie

jeta un «Lave tes mains, Pilate !» qui irrita

fort Napoléon III. Dès le 28 février, l'évêque fut déféré

comme abus à la juridiction du Conseil d'État. Le 27

mars, il était condamné par le Conseil.

Mgr Pie revint à la charge le 30 juin suivant, cette

fois en chaire, à la cathédrale de Poitiers.

Il parla d'un Hérode III qui condamna le Christ. Ce

qui fut interprété comme une allusion claire

à Napoléon III. C'en était trop. Il était

urgent d'affaiblir la position de ce prélat retors.

Aussi le gouvernement chercha-t-il à démembrer

le diocèse de Poitiers

en créant un nouveau diocèse à Niort.

L'évêque en appela à Rome et à

la volonté de ses ouailles, opposées à

ce projet. Devant le tumulte, l'idée fut abandonnée.

.En revanche, le gouvernement fit passer un ordre clair :

interdiction à tout fonctionnaire d'entrer en relation

avec l'évêque. Et bien sûr, opposition

directe ou indirecte à la construction de l'église

Saint-Hilaire...

Source : Naissance d'une

paroisse par le père Ernest Ménard, curé de Saint-Hilaire

de 1897 à 1909.

|

|

Sainte Radegonde, détail.

Atelier Lobin à Tours, 1865. |

Saint Martin dans un vitrail du chœur.

Atelier Lobin à Tours, 1865. |

Soubassement du maître-autel : la Cène, détail.

Jésus est au milieu des apôtres. |

Soubassement du maître-autel : la Cène, détail.

Les apôtres s'interrogent : «Est-ce moi, Seigneur ?»

Judas, reconnaissable à la bourse qu'il tient en main, est

à droite. |

|

La Cène.

Jésus prend un dernier repas avec les apôtres.

Quel est le moment que l'artiste a choisi de représenter

?

Sans doute, il s'agit du plus connu et du plus chargé

de sens. Jésus vient d'annoncer : «L'un d'entre

vous me trahira.» «Est-ce moi, Seigneur ?»,

demandent ses disciples. Ceux-ci, interloqués, se regardent

les uns les autres, parfois d'un air soupçonneux, parfois

la main sur le cœur.

Dans le gros plan donné ci-contre, on voit Judas sur

la droite. Il a l'air absent, baisse les yeux et tient à

la main la bourse qu'il va recevoir pour prix de sa trahison.

|

|

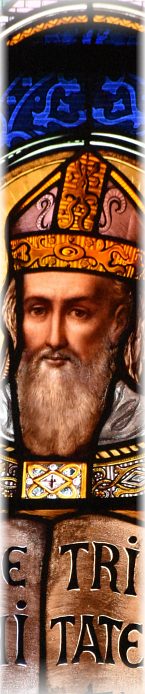

Saint Hilaire ---»»»

dans un vitrail du chœur.

Atelier Lobin à Tours, 1865.

|

|

|

|

LE TRANSEPT ET SES CHAPELLES

|

|

La nef et le bras nord du transept vus depuis le bras sud.

Le bras nord est éclairé par le vitrail de sainte

Radegonde. |

|

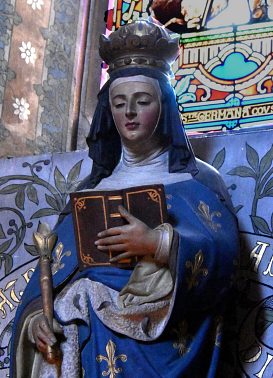

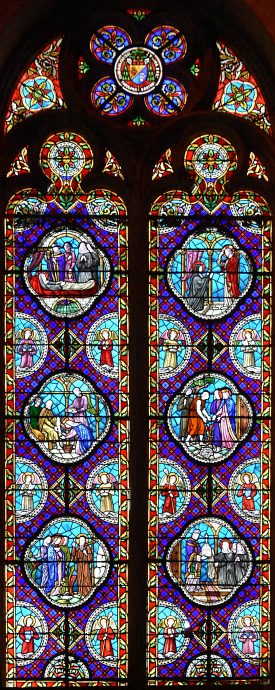

Sainte

Radegonde et le vitrail de l'atelier Dagrant.

Radegonde (vers 520-587) était une princesse

thuringienne, contrainte en 536 d'épouser Clotaire,

roi de Neustrie. Restée dans l'Histoire comme

une nonne plutôt que comme une reine franque,

elle est en quelque sorte le pendant de Louis VII dont

Aliénor d'Aquitaine, sa femme, disait : «j'ai épousé un moine».

Avec l'aide de Clotaire, Radegonde fait construire l'abbaye

de Sainte-Croix à Poitiers

et s'y retire. En 569, elle y reçoit un fragment

de la sainte Croix envoyé par l'empereur byzantin

Justin II.

Sa vie et sa légende regorgent de faits édifiants

: mortifications (elle portait un cilice), nourriture

frugale ; prières en recluse, soin des pauvres,

miracles. De son vivant, elle fut regardée comme

une sainte.

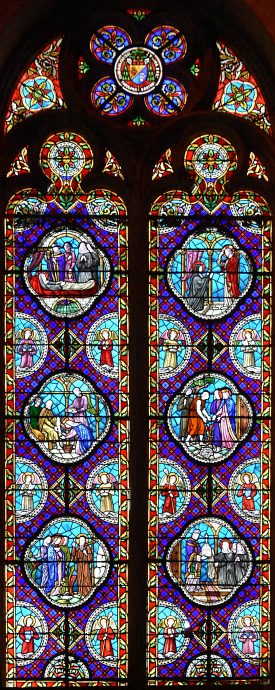

En 1899, pour réaliser le vitrail des scènes

de sa vie, l'atelier bordelais Dagrant a sélectionné

six épisodes, dont deux sont intéressants

: la libération d'un prisonnier (Radegonde est

leur protectrice) et la réception du fragment

de la sainte Croix en 1569. Parmi les autres saynètes,

on note : apparition du Sacré-Cœur à

Radegonde ; elle lave les pieds des pauvres ; elle rencontre

un ermite ; son décès en 587. Selon le

Dictionnaire des saints et grands témoins

du christianisme, Radegonde a été

proclamée mère de la patrie en

1921 «par l'inscription de sa fête au propre

national français».

Sources : 1) Dictionnaire

des saints et grands témoins du christianisme,

CNRS éditions; 2) panneau affiché dans

l'église.

|

|

|

Vitrail des scènes de la Vie de sainte Radegonde

Atelier Dagrant, Bordeaux, 1899. |

Le bras sud du transept.

La chapelle Sainte-Radegonde est surmontée de la

fresque de Louis Germain : saint Pierre est libéré

de sa prison par un ange. (donné plus

bas). |

Sainte Radegonde reçoit les reliques de la sainte Croix

des mains de l'évêque de Tours, Mgr Euphrone.

Détail du vitrail de sainte Radegonde

Atelier Dagrant, Bordeaux, 1899. |

Statue de sainte Radegonde, détail. |

|

Pourquoi

un vitrail de sainte Germaine dans la chapelle dédiée

à sainte Radegonde ? (1/2)

L'explication se trouve dans le récit du

père Ernest Ménard, curé de Saint-Hilaire

de 1897 à 1909, Mémoire d'une paroisse.

Lorsque Mgr Pie, évêque de Poitiers,

entra pour la première fois dans l'édifice,

il remarqua qu'il n'y avait aucun autel dans l'actuelle

chapelle Sainte--Radegonde. Il exprima le désir

que l'autel soit dédié à sainte

Germaine de Pibrac. L'évêque avait une

grande dévotion pour cette humble bergère

de la fin du XVIe siècle, béatifiée

en 1854. Il avait d'ailleurs prononcé son éloge

à Pibrac même, dans la région toulousaine,

peu auparavant. De plus, cette bergère, dont

le vrai nom était Germaine Cousin, venait d'être

canonisée (1867).

--»» Suite 2/2 à droite.

|

|

|

Sainte Radegonde lave les pieds des pauvres

Détail du vitrail de sainte Radegonde

Atelier Dagrant, Bordeaux, 1899.

|

Sainte Radegonde rencontre un ermite

Détail du vitrail de sainte Radegonde

Atelier Dagrant, Bordeaux, 1899. |

|

La chapelle Sainte-Radegonde est éclairée

par un vitrail dédié à sainte Germaine. |

Peinture murale avec armoiries dans la chapelle Sainte-Radegonde. |

|

Vitrail de sainte Germaine de Pibrac. |

«La Libération de saint Pierre par l'ange»

Peinture de Louis Germain au-dessus de la chapelle Sainte-Radegonde.

|

Pourquoi

un vitrail de sainte Germaine ? (2/2)

---»» Les paroissiens firent savoir

à l'évêque que la dédicace

de la chapelle s'était déjà portée

sur Radegonde, reine de France, patronne de Poitiers

et que l'autel était en outre déjà

payé. Le prélat revit son vœu à

la baisse et demanda simplement que le vitrail de la

chapelle rappelât le souvenir de sainte Germaine.

Comme sainte Élisabeth de Hongrie, Germaine de

Pibrac est représentée par l'atelier Lobin

à Tours

lors de l'épisode du miracle des roses. La seconde

épouse de son père, une marâtre

qui la martyrisait, accusa un jour Germaine de voler

du pain pour les pauvres. Elle poursuivit la jeune fille

et l'obligea à ouvrir son tablier. Au lieu des

pains qu'elle pensait y trouver, elle ne vit qu'une

brassée de roses.

|

|

|

|

LA CHAPELLE DE LA VIERGE (BRAS NORD DU TRANSEPT)

|

|

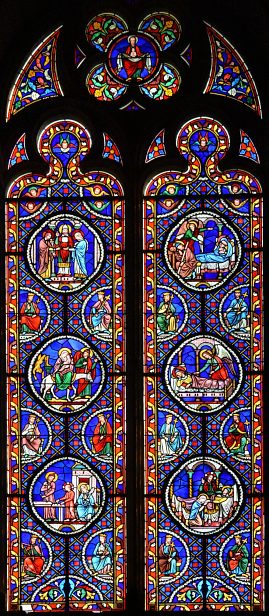

La chapelle de la Vierge avec le vitrail des scènes de la Vie

de la Vierge. |

Vitrail des scènes de la Vie de la Vierge, détail.

Atelier Lobin à Tours, 1867. |

Deux litanies encadrent l'autel dans la chapelle de la Vierge.

Ici, Domus Aurea (Maison du Ciel). |

|

|

|

|

Le chœur et le bras sud du transept.

Le bras sud est éclairé par le vitrail du Sacré-Cœur. |

Avec ses arcades sur deux de ses côtés, le bras sud du

transept

affiche un très net aspect néo-roman. |

|

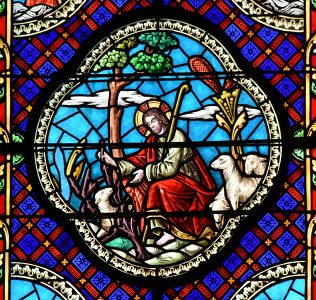

Vitrail du Sacré-Cœur.

Atelier Dagrant à Bordeaux, 1899.

La partie centrale du tympan contient les armoiries

du pape Léon XIII (1878-1903).

|

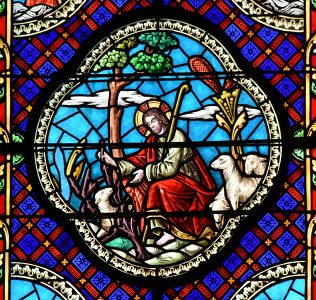

Jésus est le Bon Pasteur

dans le vitrail du Sacré-Cœur.

Atelier Dagrant à Bordeaux, 1899. |

Marie-Madeleine au pied de Jésus

dans le vitrail du Sacré-Cœur.

Atelier Dagrant à Bordeaux, 1899. |

|

|

|

|

|

La chapelle du Sacré-Cœur dans le bras sud du transept. |

La chapelle Saint-Joseph dans le bras sud du transept. |

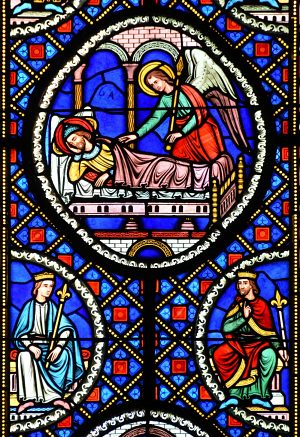

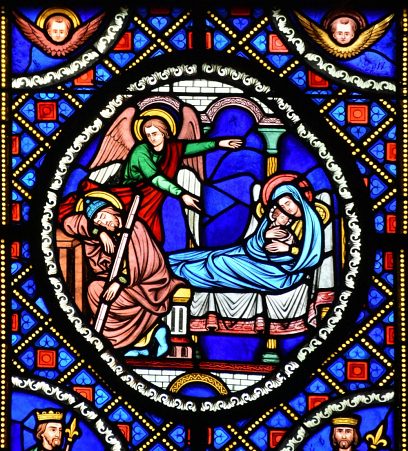

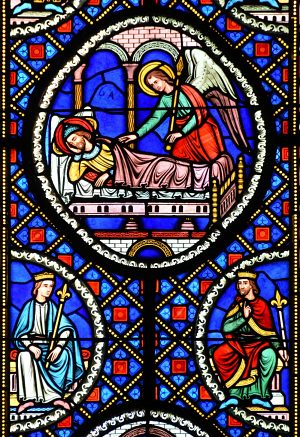

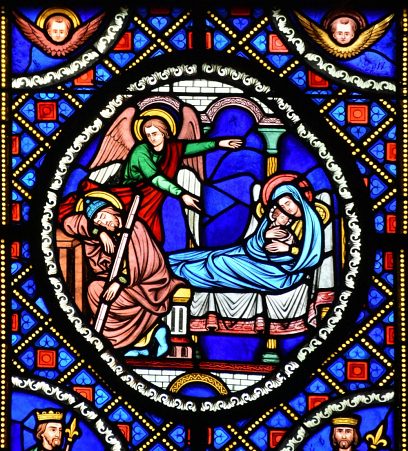

Troisième songe de Joseph : un ange l'informe de la mort d'Hérode.

Lui et sa famille peuvent retourner en Israël.

Vitrail des scènes de la Vie de saint Joseph.

Atelier Lobin à Tours, 1868. |

|

|

Deuxième songe de Joseph : un ange l'avertit qu'il doit fuir en

Égypte

avec Marie et l'Enfant pour échapper à la colère d'Hérode.

Vitrail des scènes de la Vie de saint Joseph, détail.

Atelier Lobin à Tours, 1868.

|

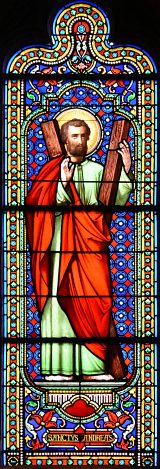

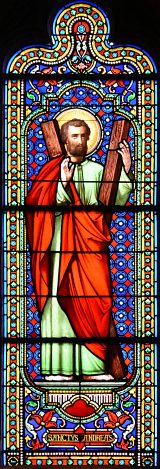

Vitrail de saint André

Chapelle du Sacré-Cœur

Atelier Lobin, Tours. |

L'orgue de tribune est un Debierre de taille fort modeste.

Construit en 1840, il a été acheté et installé

en 1914. |

La nef de Saint-Hilaire vue depuis le chœur. |

Documentation : Panneaux affichés dans

l'église

+ «Naissance d'une paroisse» par le père Ernest Ménard, curé de Saint-Hilaire

de 1897 à 1909 (brochure disponible dans la nef). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La nef et le chœur de Saint-Hilaire vus depuis l'entrée.

La nef et le chœur de Saint-Hilaire vus depuis l'entrée.