|

|

L'église Saint-Étienne

d'Arcis-sur-Aube a été construite dans les premières

années du XVIe siècle. Les sources nous apprennent

que c'est le seigneur de Mailly et bâtard d'Arcis, Jean de

Poitiers, qui en posa la première pierre. L'architecture

du monument, de style gothique, reste assez sobre : nef avec deux

collatéraux et abside en saillie ; des piliers massifs

sans chapiteau soutiennent l'élévation jusqu'à

la voûte ogivale. Le portail occidental, bien usé par

les ans, est d'un beau gothique flamboyant. L'église Saint-Étienne

a été classée monument historique dès

1840. Les sources ajoutent encore que l'édifice a succédé

à un premier lieu de culte, sans doute roman, dont il ne

reste rien. Au cours des âges, de graves incendies ont failli

détruire l'église Saint-Étienne, surtout celles

de 1625 et 1727. Plus dommageable encore : le bombardement du 14

juin 1940 n'en a laissé que les murs et les piliers. Entièrement

restaurée et la voûte reconstruite, elle n'a été

rendue au culte qu'en décembre 1974.

Sobre en architecture, l'église l'est aussi en objets d'art

: on n'y compte qu'un Christ

en croix moderne au-dessus du chœur et une Vierge

à l'Enfant du XIVe siècle. En revanche, la verrière

de l'abside et des deux absidioles vaut le détour. De

beaux vitraux du XVIe siècle rappellent qu'Arcis n'est

qu'à trente kilomètres au nord de Troyes, ville riche,

à la Renaissance, de ses ateliers de peintres verriers. Les

vitraux de l'église Saint-Étienne sont parfois mêlés

à des créations du XIXe siècle. Enfin, le maître-verrier

Jean-Jacques Gruber a enrichi quelques fenêtres d'œuvres

figuratives ou historiées, tâche accomplie au titre

des dommages de guerre dans les années 1970. Cette page donne

un très large extrait de la verrière de l'église

Saint-Étienne.

|

|

Vue d'ensemble de la nef de l'église Saint-Étienne.

Longueur : 43 mètres, hauteur de la voûte : 14 mètres

; largeur : 18 mètres

Les vitraux de la nef sont en verre blanc, ce qui donne à l'église

une très grande luminosité. |

Vue de l'église depuis la place de la République. |

Le portail principal en gothique flamboyant (1503). |

La statue de saint Étienne

sur le trumeau du portail principal

date de 1863. |

|

La façade avec ses deux portails date de 1503.

La tour est surmontée d'un dôme enrichi de cinq

lanternons à colonnettes. |

Sculpture d'un animal tenant un serpent

dans sa gueule (portail principal).

À DROITE ---»»»

Sculpture de pampres dans les voussures

du portail principal. |

|

|

Baignés par leur frange de verdure, l'église et son

clocher, vus depuis le chevet,

ont presque une allure de porte-avions avec son îlot. |

L'élévation dans la nef est à deux niveaux.

Une colonne engagée s'élance de chaque pilier, alternativement

cylindrique ou ondulé. |

Le bas-côté nord avec l'absidiole. |

Vitrail de baie 3 - XVIe siècle : L'entrée dans l'arche. |

Chemin de croix : Jésus tombe une première fois.

À DROITE ---»»»

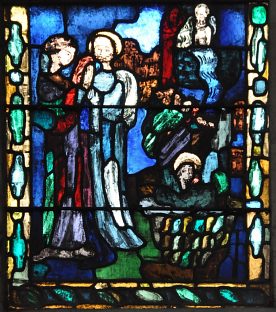

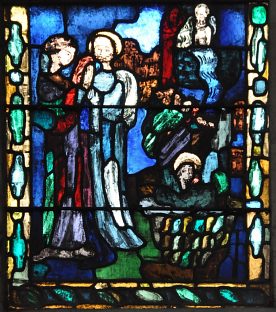

Vitrail figuratif dans la chapelle absidiale sud

(Jean-Jacques Gruber, années 1970). |

|

|

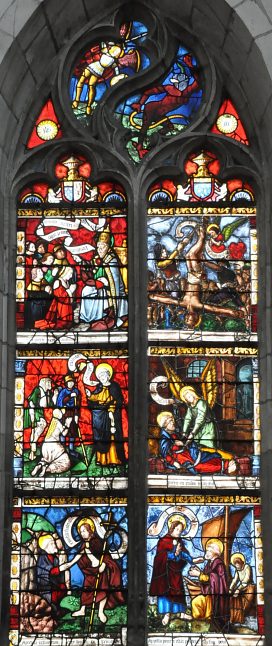

| BAIE 3 -

XVIe SIÈCLE : HISTOIRE DE NOÉ |

|

|

Vitrail de la baie 3 - XVIe siècle.

Partie historiée du vitrail

Apparition de Dieu à Noé, construction de l'Arche,

le Déluge.

|

Vitrail de baie 3 - XVIe siècle : Construction de l'arche. |

|

Jean-Jacques

Gruber était le fils de Jacques Gruber,

membre éminent de l'École de Nancy qui

a lancé l'Art nouveau dans les années

1880. Pour l'église Saint-Étienne d'Arcis,

Jean-Jacques Gruber a réalisé des vitraux

figuratifs comme ceux de gauche et du bas de page et

des vitraux historiés en s'appliquant à

ce que leur aspect s'intègre convenablement dans

l'environnement des vitraux Renaissance de l'abside.

Voir la vie de Jacques

Gruber à la page de l'église du Saint-Sépulcre

à Montdidier.

|

|

|

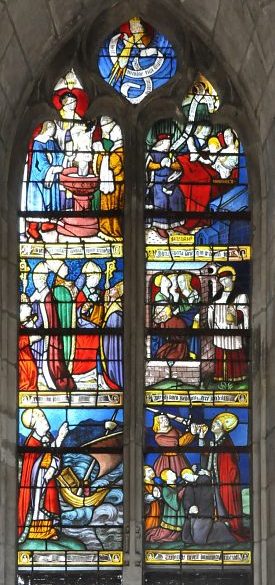

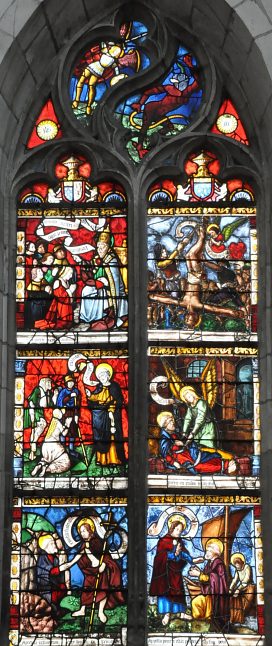

| BAIE 4 - XVIe

SIÈCLE : COURONNEMENT DE LA VIERGE, MORT ET ASSOMPTION

DE LA VIERGE |

|

Vitrail de baie 4 - XVIe siècle : Couronnement de la Vierge, Mort

et Assomption de la Vierge. |

L'absidiale nord avec ses vitraux de Gruber et ses vitraux Renaissance. |

Vitrail de baie 4 - XVIe siècle : La Mort de la Vierge. |

Vitrail de baie 4 - XVIe siècle : Les visages des apôtres dans

le panneau de la Mort de la Vierge. |

|

Vue de la nef avec ses piliers massifs et ses fenêtres hautes

sans ornementation.

«««--- À GAUCHE, Vitrail de baie 4 - XVIe

siècle

Ce premier panneau qui montre un repas (Hérode et Hérodiade?)

n'a pas de rapport avec la vie de

la Vierge. Le XIXe siècle a décidé de l'arrangement

des panneaux de l'église. Et quand les vitraux,

déposés en 1940, ont été remis en place,

cet arrangement a été scrupuleusement respecté. |

La voûte de la chapelle absidiale nord. |

| BAIE 6 -

XIXe SIÈCLE : VIE DE SAINT NICOLAS |

|

|

|

Clé de voûte : Écusson avec fleur de lys. |

Clé de voûte avec écusson. |

«««---

À GAUCHE

Baie 6 - XIXe siècle

Scènes de la vie de saint Nicolas. |

|

Vitrail de la baie 6 - XIXe siècle, détail.

Saint Nicolas donne son or pour que les trois filles d'un noble

sans fortune ne soient pas livrées à la prostitution.

Ce pastiche de la Renaissance est rendu d'une excellente manière. |

Vitrail de la baie 6 - XIXe siècle

Le bourreau. |

|

Dans le domaine du vitrail,

le XIXe siècle était passé maître

dans l'art du pastiche.

L'église Saint-Étienne en donne un bel

exemple avec la baie 6 qui illustre la vie de

saint Nicolas. Les créations des grands ateliers

de peintres verriers du XIXe, qui jouxtent les vitraux

Renaissance dans l'abside et les deux absidioles, pourraient

passer pour des vitraux des années 1500 tant

les couleurs et les grisailles sont travaillées

pour redonner vie au style de cette époque. L'agrandissement

de la baie 6 (du XIXe siècle) donné ci-dessus

montre des couleurs et des visages porteurs d'une grisaille

typique de la Renaissance.

À part la baie 6, qui est présentée

comme entièrement du XIXe siècle, la notice

de l'église indique que les vitraux des baies

14 (Vie

de la Vierge et Enfance du Christ) et 16

(Scènes de la vie de sainte Anne et Joachim)

relèvent à la fois de l'époque

Renaissance et du XIXe siècle. Il est intéressant

de se livrer sur eux à un exercice savant, mais

difficile : essayer d'y reconnaître les parties

qui ont été ajoutées ou restaurées

au XIXe siècle. L'exercice vaut aussi pour la

baie 9,

un mixte des XVIe et XXe siècles. On donne plus

bas des agrandissements de certains panneaux de ces

baies avec l'époque probable à laquelle

ils sont rattachés.

|

|

|

|

La vie

de saint Nicolas dans la Légende

dorée nous donne l'explication du panneau

de gauche. Nicolas a hérité de parents

riches. Il vit à Patras et cherche à employer

sa fortune «pour la gloire de Dieu». Il

apprend que l'un de ses voisins, homme noble mais sans

fortune, va livrer ses trois filles à la prostitution

pour vivre avec l'argent que la débauche leur

rapportera. Horrifié par cette nouvelle, Nicolas

enveloppe de l'or dans un linge qu'il jette la nuit

par une fenêtre de la maison de son voisin et

s'en retourne chez lui. Au petit matin, l'homme découvrit

l'or, rendit grâce à Dieu et s'enquit d'un

mari pour l'aîné de ses filles. Quelques

jours plus tard, le même processus se déroula

au bénéfice de la puînée,

mais le père se jura d'être attentif pour

trouver qui était son bienfaiteur. Enfin vint

le tour de la benjamine. Saint Nicolas jeta un linge

contenant beaucoup d'or par la fenêtre de la maison

du père. Cette fois, alerté par le bruit,

celui-ci sortit, poursuivit Nicolas qu'il finit par

rattraper, et se jeta à ses pieds. Refusant ses

remerciements, le saint lui fit promettre de garder

le secret.

|

|

Vitrail de la baie 6 - XIXe siècle : Saint Nicolas apaise la

tempête. |

|

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE |

|

Le chœur de l'église Saint-Étienne et ses vitraux

des XVIe, XIXe et XXe siècles. |

|

|

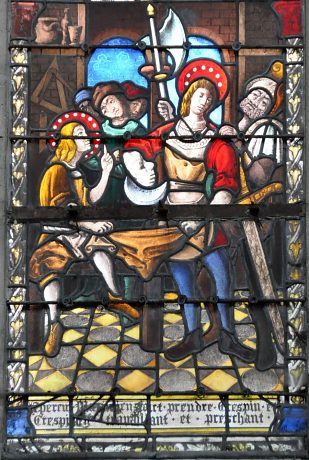

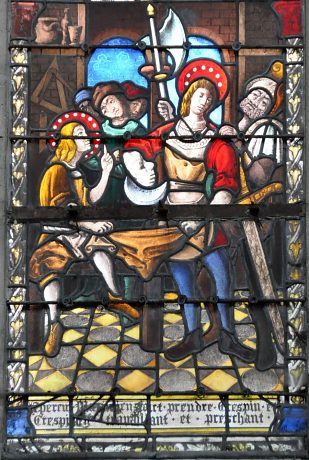

| BAIE

8 - XVIe SIÈCLE : VIE DE SAINT CRÉPIN

& SAINT CRÉPINIEN |

|

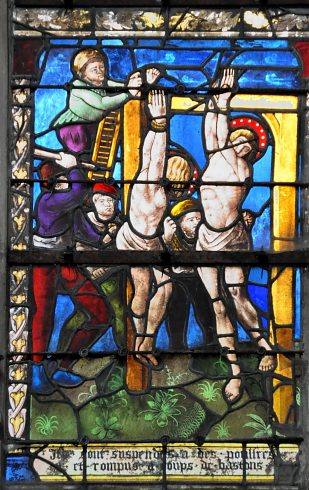

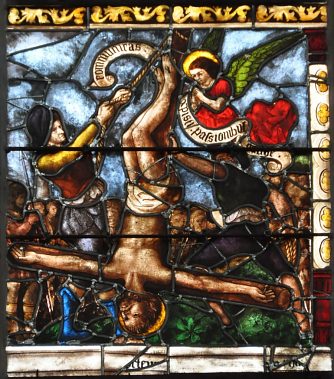

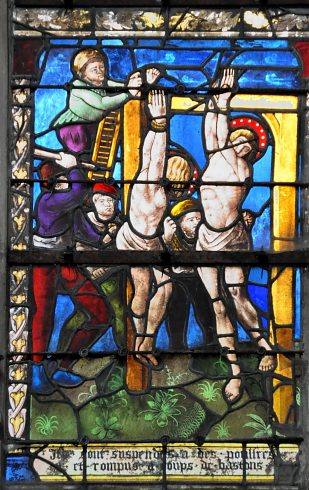

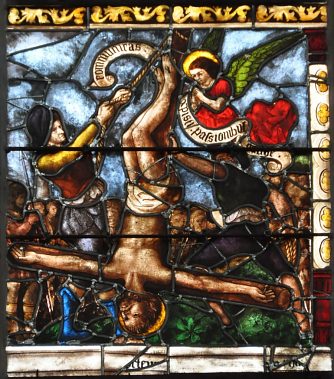

Le Martyre de saint Crépin et saint Crépinien.

Baie 8 - XVIe siècle. |

Baie 8 - XVIe siècle : Un soldat et sa belle grisaille. |

|

Le chœur et l'abside.

Les vitraux du niveau supérieur sont des œuvres

figuratives

de Jean-Jacques Gruber (années 1970). |

Vitrail de la baie 8 - XVIe siècle : Panneau de l'arrestation

de

saint Crépin et de saint Crépinien dans

leur atelier de cordonnerie. |

|

Vitrail de la baie 8 - XVIe siècle : L'arrestation des

deux saints, détail. |

Statue moderne en bois

d'un saint dans le chœur. |

|

|

|

Vitrail de la baie 8 - XVIe siècle : Le Martyre de saint Crépin

et saint Crépinien, détail

(À gauche et ci-dessus). |

Vitrail de la baie 8 - XVIe siècle : le visage d'un païen à

côté du supplice

Panneau du Martyre de saint Crépin et saint Crépinien. |

La voûte du chœur

(refaite après la dernière guerre). |

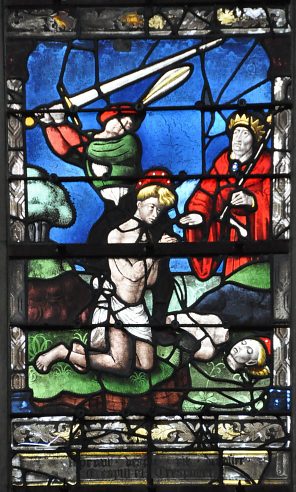

Baie 8 - XVIe siècle : Le Martyre de saint Crépin et

de saint Crépinien. |

Baie 8 - XVIe siècle, le Martyre des deux saints : le préfet

Rictiovarus. |

| BAIE 9 -

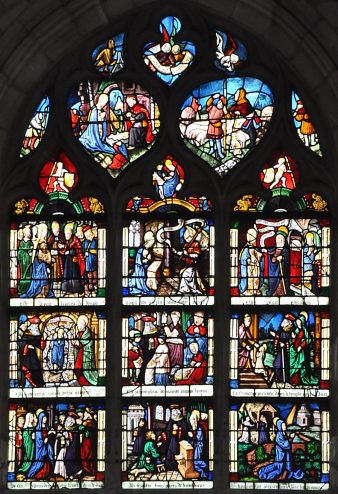

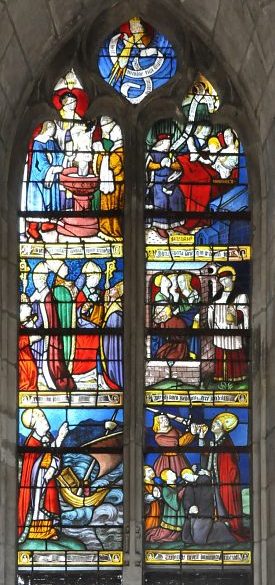

XVIe ET XXe SIÈCLE : VIE DE SAINT PIERRE |

|

Baie 9 : Panneau de l'Appel de Pierre.

Ce panneau est-il du XVIe siècle? Les visages du Christ

et

de Pierre font plutôt pencher pour le XXe. |

Baie 9 : Panneau du Martyre de saint Pierre.

On pourrait attribuer ce panneau au XVIe siècle,

avec peut-être des retouches du XXe siècle. |

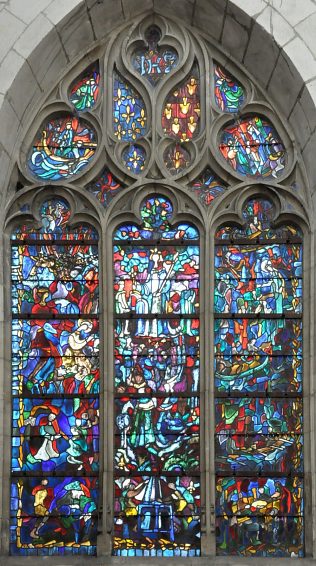

| BAIE 10

- XXe SIÈCLE, JEAN-JACQUES GRUBER |

|

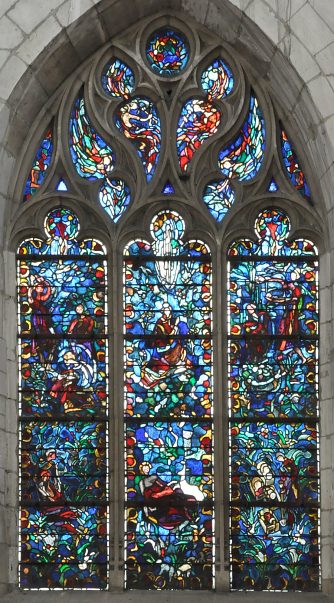

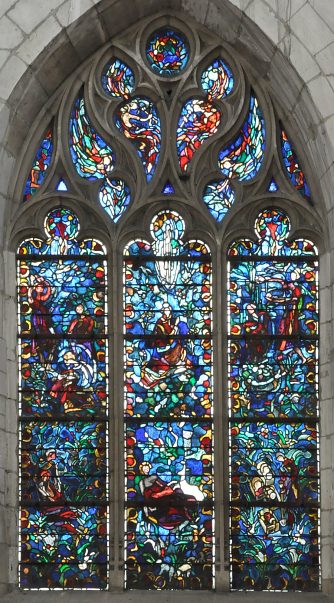

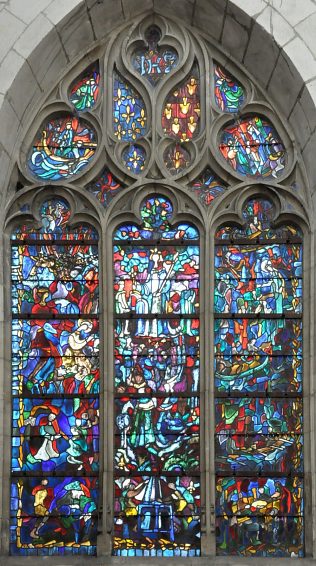

Lapidation de saint Étienne, Résurrection et Ascension du Christ

Baie 10 - années 1970.

Vitrail de Jean-Jacques Gruber.

|

|

Baie 8 - XVIe siècle : Le Martyre des deux saints, détail. |

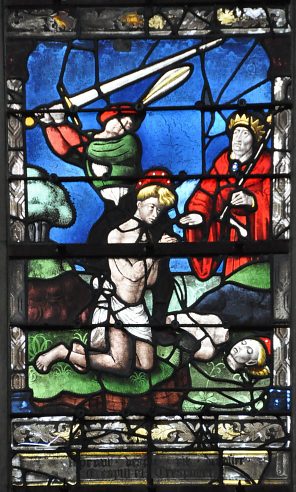

Baie 8 - XVIe siècle : La Décollation

Détail : L'empereur Maximien. |

|

Baie 8 - XVIe siècle : Panneau de la Décollation des deux

saints. |

Baie 8 - XVIe siècle : La Décollation, détail. |

|

La chapelle axiale. |

| BAIE 9 -

XVIe ET XXe SIÈCLES : SCÈNES DE LA VIE DE

SAINT PIERRE |

|

|

|

Baie 9 - XVIe et XXe siècles.

Scènes de la vie de saint Pierre. |

| BAIE

11 - XXe SIÈCLE, JEAN-JACQUES GRUBER |

|

Scènes de la vie de saint Paul

Baie 11 - années 1970

Vitrail de Jean-Jacques Gruber. |

|

|

|

Baie 11 - XXe siècle : Vie de Paul (saint Pierre avec

saint Paul?) |

Le bas-côté sud et l'absidiole. |

| BAIE 14

- XVIe et XIXe SIÈCLES : VIE DE LA VIERGE |

|

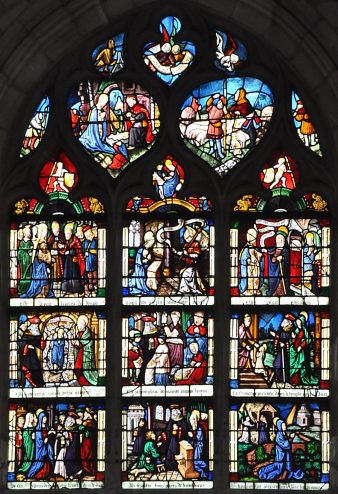

Baie 14 - XVIe et XIXe siècles

Vie de la Vierge et Enfance du Christ. |

|

| BAIE 12

- XXe SIÈCLE, JEAN-JACQUES GRUBER |

|

Baie 12 : Saint Balsème, saint Louis et sainte Geneviève

Jean-Jacques Gruber, années 1970. |

| BAIE 14

- XVIe et XIXe SIÈCLES : VIE DE LA VIERGE |

|

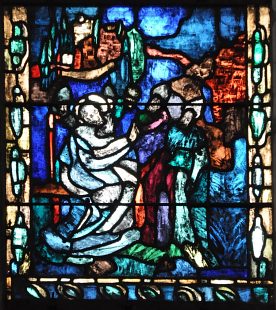

Baie 14 : Voyage à Jérusalem.

Panneau vraisemblablement du XVIe siècle

avec des retouches du XIXe. |

La Vierge à l'Enfant

Pierre, XIVe siècle, détail. |

|

La chapelle axiale et ses vitraux. |

Chapelle absidiale sud

avec la statue de la Vierge du XIVe siècle. |

Baie 14 : «Il s'enquit d'eux où le Christ devait naître», détail

Trop parfaite, on sera tenté d'attribuer cette tête

d'un

conseiller du roi Hérode au XIXe siècle plutôt

qu'au XVIe. |

Baie 14 : «Il s'enquit d'eux où le Christ devait naître», détail.

|

|

La Vierge à l'Enfant - Pierre, XIVe siècle. |

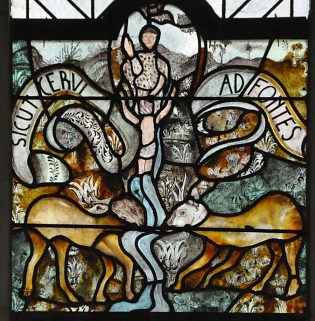

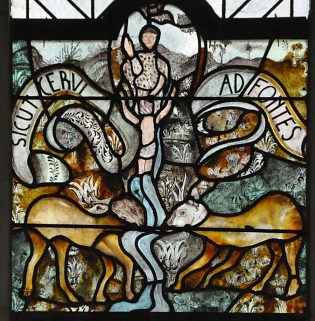

Panneau «Sicut servi ad fontes» (Jean-Jacques Gruber, années

1970). |

|

Baie 14 - XVIe et XIXe siècles : Les rois mages, détail.

Panneau que l'on peut attribuer au XVIe siècle. |

Baie 14 - XVIe et XIXe siècles : L'Adoration des mages.

Les visages de la Vierge et de l'Enfant font pencher immédiatement

pour le XVIe siècle.

Le visage de Joseph et du mage debout sont peut-être des

restaurations du XIXe siècle. |

|

| BAIE 16 - XVIe

& XIXe SIÈCLES : SCÈNES DE LA VIE DE SAINTE

ANNE ET DE SAINT JOACHIM, NAISSANCE ET VIE DE LA VIERGE |

|

Baie 16 - XVIe et XIXe siècles : Scènes de la vie d'Anne et de Joachim,

Naissance et vie de la Vierge, Annonciation et Visitation. |

Baie 16 - XVIe et XIXe siècle : Panneau : «Elle devient l'épouse

de Joseph».

Il est difficile d'attribuer ce panneau au XVIe ou au XIXe siècle

tant les peintres verriers du XIXe

étaient passés maîtres dans l'art du pastiche.

Toutefois les différences de coloris dans la tunique de

Joseph, son visage ainsi que le réseau des plombs font pencher

pour le XVIe siècle. |

La nef vue depuis la chapelle axiale. |

Baie 13 - XXe siècle, Jean-Jacques Gruber. |

Documentation : Feuillet d'information disponible

dans l'église et dans la mairie d'Arcis-sur-Aube. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|