|

|

|

|

L'église Saint-Jacques de Lunéville

est un édifice récent, lié à l'existence

de l'ancienne abbaye Saint-Remy toute proche. Cette abbaye de moines

bénédictins, fondée par un comte de la maison

de Metz, Fulmar-le-Vieil, en 999, remonte aux origines de l'histoire

de la ville. En 1034, les bénédictins laissent la

place à des moniales, remplacées à leur tour

par des chanoines réguliers de Saint-Augustin en 1135. L'histoire

de Lunéville est ensuite très agitée : guerres

entre Bourguignons et Lorrains, catholiques et réformés,

Bourbons et Habsbourgs. Lors de multiples campagnes, la soldatesque

passe dans la ville ou sous ses remparts, s'enferme dans le château,

le libère, évacue la cité ou l'assiège.

Lunéville change de maître au son du canon. En 1641,

elle est aux mains de Louis XIII, mais Charles IV, duc de Lorraine,

fait bientôt son retour. Dans l'Histoire des villes de

France, l'historien Aristide Guilbert écrit : «Cependant,

une misère horrible était répandue partout

au milieu de ces cruelles vicissitudes de la guerre. Aux environs

de la ville, les loups dévastaient la campagne, et, à

l'intérieur, une famine si affreuse en décimait chaque

jour la population, qu'on déterrait les cadavres pour les

dévorer.» Pour fermer le ban, en 1678, l'armée

française envahit le duché. Louis XIV fit démanteler

les fortifications et raser le château.

Évidemment, au cours de cette période tumultueuse,

la discipline du monastère Saint-Remy se relâcha. En

1622, l'évêque de Toul y envoya Pierre

Fourier pour la reprendre en main et lui imposer, dans le cadre

de la réforme catholique, la réforme des chanoines

dont les règles avaient été édictées

par Pierre

Fourier lui-même. Saint-Remy sera la première maison

de la Congrégation de Notre-Sauveur, approuvée par

Rome en 1625 et agent dynamique de la Contre-Réforme.

En 1703, les Français occupèrent Nancy.

Conséquence : Lunéville devint une capitale et le

château ducal fut entièrement rebâti. Cette mesure

entraîna un renouveau architectural qui vint se greffer sur

la frénésie de reconstruction dont faisait preuve

le clergé lorrain depuis le début du XVIIIe siècle.

À ce titre, François III étant duc de Lorraine,

la première pierre d'un nouvel ensemble monastique fut posée

à Lunéville le 19 juillet 1730. Mais, faute d'argent,

le chantier fut interrompu.

En 1737, le roi Stanislas Lezsczynski fut l'un des vaincus de la

guerre de Succession de Pologne. En compensation de la perte de

son trône, un règlement européen lui offrit

les duchés de Lorraine et de Bar (tandis que François

III devenait grand-duc de Toscane). La politique du nouveau duc

fut bienveillante. En 1743, s'intéressant à l'abbaye,

il proposa d'y transférer l'église paroissiale Saint-Jacques,

l'ancienne étant très délabrée. La nouvelle

église serait donc à la fois abbatiale et paroissiale.

Mais beaucoup doutèrent de cette possibilité : comment

faire concilier deux offices différents? Sans oublier le

partage des tours et des cloches : une tour pour les moines, une

tour pour la paroisse... Pour faire taire les réticences,

Stanislas ouvrit sa bourse et fit détruire l'ancienne paroissiale.

La nouvelle église Saint-Remy-Saint-Jacques, de style baroque

et dont l'abside était enserrée dans les bâtiments

de l'abbaye, fut consacrée en octobre 1745.

À la Révolution, l'abbaye fut supprimée. L'église

perdit son appellation d'abbatiale et devint simplement «Saint-Jacques».

Dans son état actuel, l'édifice, coloré d'un

beau jaune Marie-Thérèse, est assez sobre. La décoration

rocaille de ses chapiteaux et des pendentifs de sa croisée

lui apporte une touche artistique d'agréable facture. Signalons

la présence de nombreux tableaux des XVIIIe siècle

et postérieurs, abondamment reproduits dans cette page. L'église

Saint-Jacques possède encore ses grandes verrières

du XVIIIe siècle que les guerres du XXe n'ont pas endommagées.

Enfin, on notera qu'Émilie

du Châtelet, mathématicienne et maîtresse

de Voltaire, repose dans l'entrée de l'église.

|

|

Vue de la nef et du chœur de Saint-Jacques.

Dès l'entrée, le visiteur est frappé par la couleur

jaune Marie-Thérèse qui domine dans l'intérieur

de l'édifice. |

La façade de l'église Saint-Jacques.

Les tours de 58 mètres de haut dominent la ville. |

Le côté sud de l'église et ses grandes fenêtres

en plein cintre. |

|

L'Hôtel de ville de Lunéville (anciens bâtiments

de l'abbaye Saint-Remy) cache en grande partie le chevet de

l'église. |

Statue de saint Népomucène sur le clocher.

Œuvre de Barthélemy Guibal (XVIIe siècle). |

|

Architecture

extérieure. Au premier coup d'œil,

la façade de l'église Saint-Jacques paraît

bien ramassée par rapport à la hauteur

des deux tours qui la surmontent. Cette façade,

très sobre, suit un ordre colossal ionique. Bien

que soulignée par un avant-corps, elle semble

être tout d'une pièce. En fait, elle annonce

l'organisation spatiale interne : celle d'une église-halle.

Le fronton,

orné d'aigles et d'étendards sculptés,

est porté par deux colonnes jumelées.

Quant au groupe de l'horloge qui remplit le vide entre

les deux tours, il n'a été érigé

qu'en 1749. Et aux frais des habitants de la ville,

alors que la plus grosse partie de la construction a

été financée par le roi Stanislas.

La consécration de l'édifice a eu lieu

le 2 octobre 1745 - les ouvriers s'activaient encore

à la construction des tours. Les lanternons qui

les coiffent - et qui culminent à 52 mètres

- sont inspirés de ceux de la cathédrale

de Nancy,

mais dans une version rocaille.

La conception initiale de l'église - et de la

façade - est due à Nicolas Jennesson.

Celui-ci a ensuite été supplanté

par Emmanuel Héré, dans des conditions

restées obscures. Héré a remplacé

les clochers bulbeux du plan initial par des lanternons.

C'est également sur ses directives que les statues

de saint Michel et de saint Jean Népomucène

ont pris la place de celles de la Foi et de l'Espérance,

prévues dans le plan initial pour le couronnement

des tours. Les statues ont été ciselées

par Barthélemy Guibal (1699-1757), sculpteur

né à Nîmes et qui s'était

fixé à Lunéville en 1720. Source

: Congrès archéologique

de France, Nancy & Lorraine méridionale,

article sur l'église Saint-Jacques de Lunéville

par Pierre Sesmat, 2006

|

|

|

Le fronton de la façade.

Surmonté de quatre angelots, il est orné d'emblèmes

guerriers : aigles, faisceaux, étendards. Il rappelle le fronton

de l'Hôtel de ville de Nancy. |

| LA NEF ET SES

GRANDES FENÊTRES |

|

La nef et le bas-côté sud avec ses colonnes cylindriques

très sobres et ses grandes fenêtres. |

|

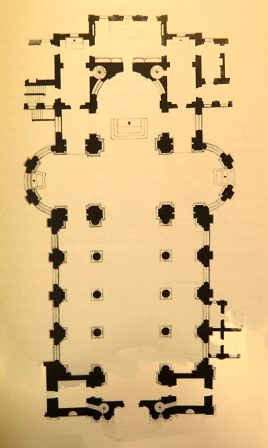

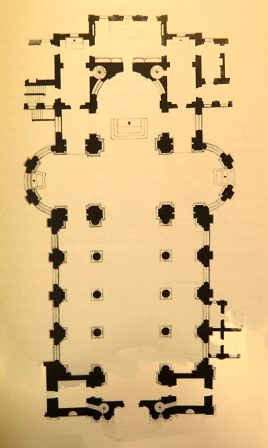

Architecture

intérieure. L'église

Saint-Jacques se compose de deux parties distinctes

: 1) le chœur et le transept forment un ensemble

cohérent de trois absides à peu

près identiques (la travée droite

du chœur étant un peu plus profonde

que celles des croisillons nord et sud) ; 2) la

nef et ses deux bas-côtés constituent

à eux trois une nef-halle. Si le vaisseau

central accuse une hauteur imposante de 19,30

mètres, c'est néanmoins la largeur

des trois vaisseaux qui retient l'attention. Vaisseau

central : 10 mètres, bas-côtés

: 6 mètres. Cette largeur des allées

latérales donne l'impression que les murs

gouttereaux ont été rejetés

le plus loin possible vers l'extérieur.

Conséquence : les fenêtres sont insérées,

entre les piles qui servent de contreforts, dans

un large ébrasement concave qui assure

un maximum de lumière, une lumière

que les vitraux en verre blanc n'obstruent pas

(voir plus

bas). Autre point remarquable : vaisseau central

et collatéraux n'utilisent qu'un seul type

de voûtement, une voûte en pendentifs

scandée d'arcs-doubleaux peints en jaune

Marie-Thérèse. De la sorte, la différence

de hauteur entre vaisseau central (19,30m) et

collatéraux (16,70m) passe inaperçue.

L'historien Pierre Sesmat écrit dans son

étude de l'église pour le Congrès

archéologique de France tenu à

Nancy en 2006 : «Ainsi Saint-Jacques paraît

juxtaposer deux types d'architecture différents.

C'est que, lors de sa conception, les bâtisseurs

ont vraisemblablement voulu concilier deux références.

Le dispositif du chœur et du transept est

visiblement inspiré de la cathédrale

de Nancy et met en valeur le statut de Saint-Remy-Saint-Jacques

comme principale église de Lunéville,

capitale politique. Quant à la nef-halle,

sa référence se trouve dans les

grandes abbatiales lorraines des ordres réformés

dont les chantiers viennent de s'achever et qui

n'ont pas manqué d'impressionner par leur

nouveauté.» Pierre Sesmat fait référence

à l'abbatiale Saint-Clément de Metz,

l'abbatiale de Saint-Mihiel, celle d'Autrey et

surtout celle des Prémontrés

à Pont-à-Mousson.

À propos ---»»

|

|

La Piéta du monument aux morts. |

|

Plan de l'église Saint-Jacques. |

|

--»»

de la nef-halle, l'historien questionne : «On

doit s'interroger sur les motifs qui ont poussé

les promoteurs religieux de tous ces édifices

à adopter l'église-halle : s'agit-il

d'un simple phénomène de mode ou

bien ne pourrait-on pas émettre l'hypothèse

que le type spatial de la halle fonctionne comme

une sorte d'emblème propre aux religieux

lorrains des siècles classiques, comme

un signe d'appartenance à la réforme

catholique? En tout cas, cette double référence

à des édifices majeurs lorrains

démontre clairement l'ambition du projet

de Saint-Remy-Saint-Jacques».

Au niveau artistique, les six colonnes ioniques

qui bordent le vaisseau central sont surmontées

de chapiteaux baroques (voir un exemple plus

bas), fortement inspirés par le style

en vogue en Europe centrale : on y reconnaît

sans conteste le goût artistique du roi

Stanislas. Il en va de même dans le chœur

et le transept.

Source : Congrès

archéologique de France, Nancy & Lorraine

méridionale, article sur l'église

Saint-Jacques de Lunéville par Pierre Sesmat,

2006.

|

|

|

Le tympan du monument aux morts : un ange veille sur un mort

de la Grande Guerre.

(Sculpteurs Huel, Wolf et Martin). |

|

|

|

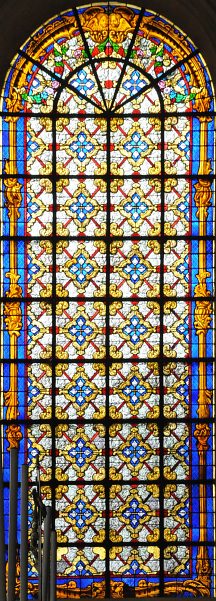

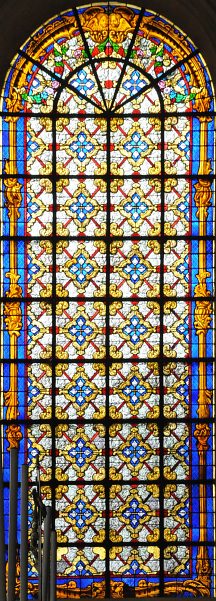

Les

verrières de l'église Saint-Jacques.

L'église de Lunéville a la particularité

de posséder encore ses vitraux du XVIIIe siècle

(à part deux vitraux des années 1870 dans

le chœur, voir plus

bas). Ces vitraux du XVIIIe sont remarquables à

plus titre. En effet, ils illustrent la volonté

des chanoines de l'époque de tirer un trait sur

les vitraux historiés plus ou moins opaques.

Les clercs veulent de la lumière dans leur église

afin de pouvoir y lire bréviaires ou Bible. Ce

phénomène français s'est soldé,

en partie, par la dépose des vitraux anciens

et, en partie aussi, par leur destruction pure et simple.

Les nouveaux vitraux étaient en verre blanc,

caractérisé par un circuit de plomb multipliant

les dessins géométriques savants. Les

deux photos ci-dessous en donnent un bon aperçu.

Seul le bord du vitrail pouvait faire l'objet d'une

certaine recherche artistique. La frise accueillait

fleurs, coquilles, rinceaux et médaillons qui

se mariaient les uns aux autres, en se gardant bien

de trop déborder sur la partie vive de la verrière.

Parfois, le haut du tympan bénéficiait

d'un décor plus travaillé, comme le montre

le visage du chérubin donné ci-contre.

La conséquence fut rapide : le savoir-faire français

dans l'art du vitrail s'appauvrit, puis disparu.

Au XVIIIe siècle, les verrières en place

à la cathédrale

Notre-Dame de Rouen

obéissaient à cet impératif du

verre blanc. Quand la seconde guerre mondiale éclata,

les services municipaux et ceux du Patrimoine ne jugèrent

pas utile de les déposer : la tâche aurait

été trop fastidieuse pour la perte artistique

toute relative qu'on acceptait de subir. Et, de fait,

ces vitraux ont bel et bien été tous détruits

par le souffle des explosions lors des combats de l'été

1944...

Si les vitraux du XVIIIe siècle inondaient de

lumière les nefs et les chapelles, on s'aperçut

bien vite qu'ils ne favorisaient en aucun cas le recueillement

et la prière des fidèles. Le clergé

en arriva souvent à installer des rideaux pour

atténuer cette lumière envahissante. Au

fil des décennies, évidemment, l'état

de ces étoffes se dégrada.

Avec l'arrivée de maîtres verriers anglais

(chapelle

royale des Orléans à Dreux,

églises Sainte-Élisabeth

et Saint-Laurent

à Paris), la première moitié du

XIXe siècle vit le renouveau du vitrail en France.

On en revint alors à la pratique des vitraux

colorés figuratifs.

|

|

Vitrail du XVIIIe siècle :

la priorité est donnée à la lumière. |

Vitrail du XVIIIe siècle

la frise rocaille du bord. |

|

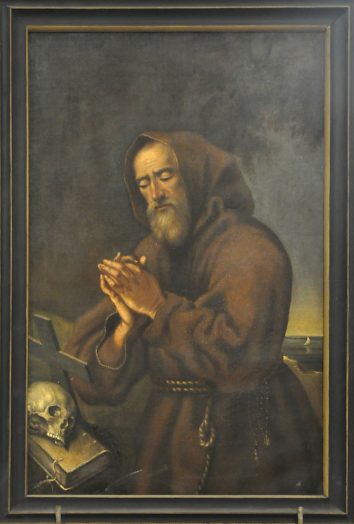

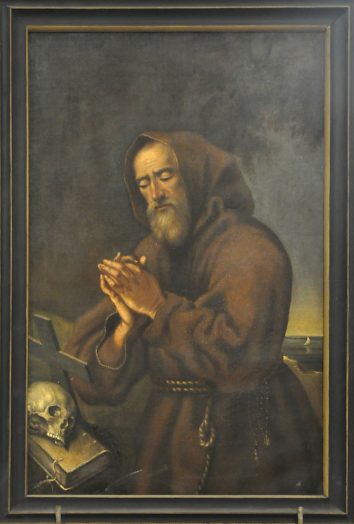

Saint

Pierre Fourrier (1565-1640) est l'un des

saint lorrains les plus importants par son œuvre

monastique et la part qu'il prit à l'édification

de la Réforme catholique. Au XVIe siècle

et jusqu'au début du XVIIe, à une époque

de famines et de peste, la région de Lunéville

est en plus frappée par le passage fréquent

de la soldatesque : les armées des Bourbon guerroient

sans cesse contre celles des Habsbourg. La discipline

du monastère Saint-Rémy se relâche.

Pierre Fourier y est envoyé par l'évêque

de Toul en 1622 pour réformer l'abbaye : elle

deviendra la première maison de la Congrégation

de Notre-Sauveur.

|

|

|

Tympan d'un vitrail du XVIIIe siècle.

Le sommet du tympan bénéficie d'une décoration

rocaille que l'on retrouve au bas du vitrail et sur les côtés.

C'est le maximum que l'on puisse faire pour ne pas boucher le

passage de la lumière. |

Autel secondaire Saint-Joseph dans le bas-côté

nord. |

Cénotaphe du roi Stanislas Leszczynski

dans le bas-côté nord.

L'inscription indique :

«À Stanislas Leszczynski.

Roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.

Décédé à Lunéville le 23

février 1766.

Les entrailles de ce bon roi,

surnommé le Bienfaisant,

ont été déposées dans ce monument.» |

«Saint Pierre Fourier»

Tableau anonyme, 1731.

|

«Saint

Bruno» «Saint

Bruno»

Tableau de F. Bilet ou Bilge, 1732. |

|

|

Statue de saint Joseph par Seyer, fin du XIXe siècle

Autel secondaire Saint-Joseph. |

«Le Christ au jardin des Oliviers», détail.

Le regard du Christ, à la fois dirigé vers l'ange

et vers le Père,

confère à ce tableau une force tragique exceptionnelle. |

|

Chapiteau ornant un pilier dans le goût du baroque d'Europe

centrale. |

Le baptistère avec un toile du baptême du Christ

(anonyme, XVIIIe siècle). |

On trouve une réplique de ce tableau à l'église

Saint-Gengoult

de Toul

dans l'autel des Agonisants. |

|

«Annonciation»

Tableau anonyme du XVIIIe siècle. |

|

Le

Christ au jardin des Oliviers.

Ce tableau du XVIIIe siècle, qui reste anonyme,

peut être regardé comme un chef-d'œuvre.

C'est une toile imposante de 2 mètres sur 1,50

mètre.

Le questionnement tragique du Christ, soutenu par un

ange, rappelle le tableau d'Eugène Delacroix

à l'église Saint-Paul-Saint-Louis

de Paris. Delacroix a peint un Christ déchiré

entre son devoir divin et son supplice à venir

en tant qu'être de chair.

Dans la peinture anonyme ci-contre, le caractère

à la fois tragique et pathétique de la

scène vient du fait que le Christ détourne

son regard du calice qui vient d'apparaître, à

contre-jour, sur le rocher. Comme il le sait lui-même,

ce calice est destiné à recevoir son sang,

dans une des symboliques les plus fortes du christianisme.

L'ange qui le soutient lui rappelle doucement son devoir

en désignant ce calice d'un doigt de sa main

gauche.

Le gros plan à gauche permet de mieux appréhender

le puissant regard du Christ qui, levant les yeux vers

le Ciel, interroge son Père. Dans la toile de

Delacroix à l'église Saint-Paul-Saint-Louis,

le peintre a choisi une autre posture : le Christ, pratiquement

couché, accepte son sort en levant un bras vers

son Père, tout en baissant la tête, résigné.

Ici, la symbolique du calice, futur réceptacle

de son sacrifice pour sauver l'humanité, dégage

plus de force. Et ce symbole est encore accentué

par la lumière qui illumine le visage du Christ

et l'épaule de l'ange : cette lumière

vient tout entière du calice qui se dresse sur

le rocher.

Selon la base Palissy, la toile a été

restaurée peu avant 1935.

|

|

«««---

À GAUCHE

«Le Christ au jardin des Oliviers»

Tableau anonyme du XVIIIe siècle. |

|

|

La chaire à prêcher de François Vallier,

1745. |

«Décapitation de saint Jacques»

Tableau anonyme du XVIIIe siècle. |

|

Guirlandes et têtes de chérubins ornent l'abat-son

de la chaire à prêcher.

La chaire, créée par François Vallier,

date de 1745. |

«Saint François de Paule»

Tableau anonyme du XVIIIe siècle. |

Détail de la sculpture en stuc sur un pilier de la croisée. |

À DROITE ---»»»

Saint Ambroise

Cuve de la chaire à prêcher (1745). |

|

|

Saint Jérôme

Cuve de la chaire à prêcher (1745). |

Saint Augustin

Cuve de la chaire à prêcher (1745). |

|

|

| LE TRANSEPT ET

SA DÉCORATION EN STUC |

|

Le transept avec l'autel de messe et le retable du croisillon sud

(dédié au Sacré-Cœur).

Le haut des piliers et des pilastres est orné d'un décor

baroque rappelant le style en vogue en Europe centrale. |

«Christ en croix»

Tableau de Jean Girardet (milieu du XVIIIe siècle). |

Le taureau de Luc (stuc)

sur la voûte de la croisée. |

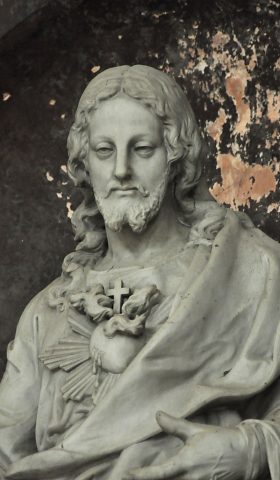

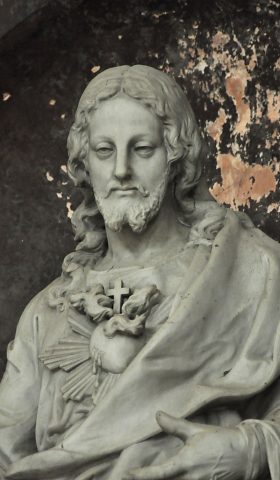

La statue du Sacré-Cœur, détail

Œuvre de Victor Hue (fin du XIXe siècle). |

La Vierge à l'Enfant

Statue de Victor Huel (1886) dans le croisillon nord. |

À DROITE

---»»»

«Le Christ apparaissant à saint Jean

de la Croix»

Tableau de Charles Mulnier, 2e moitié du

XVIIIe siècle. |

|

|

|

La croisée, le chœur et le croisillon sud. |

|

«Institution du Rosaire»

Tableau attribué à Van Schuppen (vers 1730). |

Les instruments du culte, en stuc

décorent la voûte du croisillon sud du transept. |

«Stanislas , roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar»,

Écusson dans la voûte de la croisée. |

«Calvaire»

Tableau de Franz-Pieter Grebber (1630). |

La croisée et le croisillon nord du transept. |

La Vierge à l'Enfant, détail.

Statue de Victor Huel (1886) dans le croisillon nord. |

|

«Trinité et Sainte Famille»

Tableau anonyme. |

«Saint Joseph portant l'Enfant Jésus»

Tableau de Jean Girardet, 1ère moitié du XVIIIe siècle. |

«Saint Joseph portant l'Enfant Jésus», détail

Tableau de Jean Girardet, 1ère moitié du XVIIIe siècle. |

|

|

L'autel de messe à la croisée et le chœur de l'église

Saint-Jacques. |

«Sainte Famille et saint Ignace»

Tableau anonyme (début du XVIIIe siècle). |

«Sainte Catherine d'Alexandrie défendant sa foi

devant les docteurs»

Fresque de Jean Girardet (milieu du XVIIIe siècle). |

|

|

|

Le

chœur se présente sous la même

forme que les croisillons nord et sud : une travée

droite couverte d'une voûte en pendentifs et une

extrémité semi-circulaire. Si les croisillons

possèdent trois ouvertures assez lumineuses,

l'abside du chœur n'en possède que deux.

Encore sont-elles mal éclairées car elles

donnent sur des cours étroites. De plus, l'Hôtel

de ville, sur le chevet, fait obstacle à la lumière.

La baie axiale accueille une peinture de Jean Girardet

: Le

Baptême de Clovis. Les deux autres baies reçoivent

les deux seuls vitraux historiés de l'église,

relatant deux épisodes de la vie de saint Jacques,

apôtre (atelier Maréchal de Metz), vers

1870.

Artistiquement, le chœur est d'essence baroque,

scandé de grandes bandes verticales peintes en

jaune Marie-Thérèse. Les lambris et les

stalles qui encadrent le maître-autel sont l'une

des richesses de l'édifice. Ils ont été

créés par François Vallier, vers

1745. En revanche, le maître-autel est plus ancien.

C'est même la seule partie du mobilier qui vienne

de l'ancienne église Saint-Jacques, détruite

vers 1746. Il est en marbre et a été réalisé

par Renoult en 1713.

|

|

Détail des boiseries du chœur.

Elles sont l'œuvre de François Vallier, vers

1745. |

«Le Christ et sa mère, Piéta»,

détail.

Pierre polychrome XVe siècle. |

|

«Le Christ et sa mère, Piéta»

Pierre polychrome XVe siècle. |

Détail des boiseries du chœur. |

|

«Saint Hyacinthe»

Tableau anonyme du XVIIIe siècle

(Hyacinthe sauve la Sainte Réserve et la statue

de la Vierge

lors de la prise de Kiev par les Tartares.) |

Vitrail du XVIIIe siècle

à formes géométriques. |

|

Saint

Hyacinthe est un moine dominicain du

XIIIe siècle qui reçut la charge

d'évangéliser les peuples de l'Europe

de l'Est. Dans la toile ci-dessus, les Tartares

attaquent Kiev. Une partie de la ville est en

flammes. Hyacinthe sauve la Sainte Réserve

et une statue de la Vierge qui aurait eu la particularité

d'être plus lourde que lui.

Cette histoire n'est guère traitée

en Europe occidentale où saint Hyacinthe

est quasiment ignoré. Cependant, il est

vénéré en Pologne. C'est

sans doute au fait que Stanislas Leszczynski avait

pu continuer à porter le titre de roi

de Pologne durant son exil en Lorraine que

l'on doit la présence de cette toile dans

l'église Saint-Jacques.

|

|

|

«««---

À GAUCHE

Le chœur est éclairé par deux vitraux

au nord et au sud.

Une fresque de Jean Girardet (Le Baptême du Christ)

remplace le vitrail axial. |

|

|

«Saint Antoine de Padoue»

Tableau de 1653.

Les armoiries d'Étienne de la Tour (1621-1692), fils du peintre,

sont visibles sur la droite. |

Le maître-autel de 1713 et les boiseries de 1745. |

«Saint Rémy baptisant Clovis»

Fresque de Jean Girardet (milieu du XVIIIe siècle).

Cette fresque occupe la baie axiale du chœur. |

«La Vocation de saint Jacques»

Vitrail de l'atelier Maréchal de Metz

(vers 1870). |

«La Vocation de saint Jacques», détail.

Vitrail de l'Atelier Maréchal de Metz (vers 1870). |

«Saint Augustin et les religieuses de la congrégation

Notre-Dame»

Tableau anonyme de 1730. |

«L'Arrestation de saint Jacques», détail.

Vitrail de l'atelier Maréchal de Metz, vers 1870.

Saint Jacques est l'un des deux apôtres vénérés

à Compostelle. |

«La Vierge et l'Enfant avec saint Jean-Baptiste»

Tableau anonyme du XVIIIe ou XIXe siècle. |

La croisée et la nef. |

|

|

|

Les

vitraux XIXe siècle. L'atelier Maréchal

de Metz a réalisé les deux vitraux de

l'abside vers 1870. Ils sont consacrés à

deux épisodes de la vie de saint Jacques : sa

vocation et son arrestation. Les gros plans donnés

dans cette page montrent que ce sont des vitraux-tableaux

: une scène de grande ampleur est découpée

par un quadrillage régulier de barlotières.

On notera que l'atelier a respecté le style rocaille

de l'église dans les tympans des verrières.

Le gros plan donné plus

bas en donne une illustration.

Détail pratique : la présence de l'Hôtel

de Ville contre le chevet (voir

plus haut) perturbe totalement la mesure colorimétrique

calculée par les appareils photos numériques.

Le haut est surexposé alors que le bas est plongé

dans la pénombre.

|

|

«L'Arrestation de saint Jacques»

Vitrail de l'atelier Maréchal de Metz

(vers 1870). |

|

«La Vocation de saint Jacques», le tympan du vitrail reproduit

le style rocaille de l'église.

Vitrail de l'atelier Maréchal de Metz (vers 1870). |

«Saint Rémy baptisant Clovis», détail

Fresque de Jean Girardet (milieu du XVIIIe siècle). |

|

|

L'orgue de tribune et l'entrée ouest. |

|

L'orgue

de tribune. Orgue et buffet ont été

exécutés entre 1749 et 1751. Le buffet,

qui n'a aucun tuyau apparent, a été imaginé

par Emmanuel Héré. Cette dissimulation

de l'orgue derrière un décor de théâtre

est unique en Europe. L'instrument en lui-même

a été installé par le facteur d'orgue

Nicolas Dupont (1714-1781). La fresque en trompe-l'œil,

œuvre d'André Joly, représente

les portes du paradis. L'orgue possède 3880 tuyaux.

Remanié en 1823, il a été transformé

en orgue romantique en 1852 par Jean-Nicolas JeanPierre

(1811-1873). La dernière restauration a eu lieu

en 2003. Source : Document sur

l'église disponible dans la nef.

|

|

|

Le haut-bois. |

Le violon. |

| ANGES MUSICIENS EN STUC DANS

LE BUFFET D'ORGUE |

|

La mandoline ou le Luth. |

La flûte. |

|

|

|

|

|

|

L'orgue de tribune est caché par un somptueux décor

baroque en trompe-l'œil qui réprésente les portes

du paradis. |

Les armoiries de Stanislas Leszczynski

trônent au centre du buffet d'orgue. |

La nef et l'orgue de tribune vus depuis le chœur. |

Documentation : «Congrès archéologique

de France, Nancy & Lorraine méridionale», article

sur l'église Saint-Jacques de Lunéville par Pierre Sesmat,

2006

+ «Dictionnaire des églises de France», éditions

Robert Laffont, 1971

+ Feuillets de présentation de l'église disponibles

dans l'église Saint-Jacques. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

«Saint

Bruno»

«Saint

Bruno»