|

|

|

|

Une première basilique, dédiée

à saint Bénigne (martyrisé vers la fin du IIe

siècle), est construite au VIe siècle sous l'autorité

de saint Grégoire. Délabrée et insuffisante

pour l'afflux des pélerins venus se recueillir sur la tombe

du martyr, l'évêque Isaac fit bâtir une basilique

carolingienne plus vaste (vers 870), tout en imposant aux moines

de l'abbaye la règle austère de saint Benoît.

Au début du XIe siècle, l'italien Guillaume de Volpiano

est nommé abbé de Saint-Bénigne. Il s'engage

dans la construction d'une troisième basilique dite «lombarde»

(car inspirée des églises de Lombardie).

Après l'incendie de 1137 qui détruisit presque toute

la ville, le nouvel abbé, Pierre de Genêve, fait rebâtir

la partie de la basilique qui a le plus souffert en église

romane. Église que le destin frappa en 1271 quand une tour

s'écroula sur elle. On réussit en quelques années

à recueillir les fonds nécessaires à l'édification

d'une basilique gothique. Le chœur fut construit entre 1280

et 1287, le reste achevé en un demi-siècle. Mais l'état

du bâtiment se dégrade dangereusement par manque d'entretien.

Coup supplémentaire : les pillages de la Révolution

la vident complètement (hormis l'orgue du XVIIIe). En 1819,

une commission en recommande même la destruction. Malgré

tout, des travaux de restauration s'engagent en 1830. Suivis d'une

nouvelle campagne en 1884 sous la responsabilité de Charles

Suisse. Depuis 2003, avec la création d'un nouvel archevêché

(région de Bourgogne), Saint-Bénigne est devenue cathédrale

métropolitaine.

|

|

Vue générale de la nef et du chœur. |

|

Architecture.

La première chose qui frappe le visiteur qui rentre

dans la cathédrale Saint-Bénigne est la différence

de couleur entre la nef et le chœur. Les sources indiquent

que, au Moyen Âge, la pierre du chœur était

ocre. Aussi, lors de la dernière restauration (1988-1995),

a-t-on essayé de reconstituer cette couleur.

Le chœur se caractérise par de grandes colonnes

qui montent sans interruption jusqu'à la voûte,

assurant un effet d'élancement vers le ciel assez réussi.

Le chœur, comme la nef, possède trois niveaux

d'élévation : fenêtres basses, triforium

et fenêtres hautes. Le triforium est partout encadré,

en haut et en bas, par un bandeau mince en forte saillie qui

coupe l'élancement des élévations. Les

colonnes du sanctuaire - d'une seul tenant - et leur effet

ascensionnel n'en ressortent que plus fortement.

|

On observe dans le

chœur un large parement entre le triforium et les fenêtres

hautes : c'est une particularité de Saint-Bénigne.

La nef, avec sa pierre en couleur naturelle, est de style

gothique bourguignon. Une des spécificités du

style dit «bourguignon» est le passage situé

au-dessus du triforium à la base des fenêtres

hautes. On s'en aperçoit mieux sur la photo de la nef

vue de biais ci-dessous. Les piliers qui soutiennent les

grandes arcades sont coupés de manière assez

heureuse par un tailloir qui reçoit une statue d'Apôtre.

Enfin, un détail que l'on voit aisément sur

la photo du haut : la cathédrale Saint-Bénigne

est inondée de lumière car la verrière

des fenêtres hautes est en verre blanc.

Saint-Bénigne est cathédrale métropolitaine

(archevêché), mais ses dimensions sont assez

modestes : 68 mètres de long, 29 de large et 26 mètres

de hauteur sous la voûte.

|

|

La façade très sobre de la cathédrale vue depuis

la rue Mariotte à Dijon

La flèche, refaite au XIXe, culmine à 93 mètres.

Depuis le faîte du toit, elle fait 55 mètres.

|

Les statues à la base de la flèche (XIXe siècle) |

| |

Statue sur le portail ouest (XIXe siècle) |

Statue à la base de la flèche (XIXe siècle) |

Tympan du portail ouest : «La Lapidation de saint Étienne»

par Edme Bouchardon (1698-1762). |

|

Le porche de la façade ouest a été restauré

au XIXe siècle.

|

Sur le portail ouest, le

tympan initial a été détruit

en 1794. En 1813, on le remplace par un bas-relief représentant

la lapidation de saint Étienne, œuvre d'Edme

Bouchardon (1698-1762), provenant de l'ancienne église

Saint-Étienne de Dijon (l'actuelle chambre de commerce).

Pour être intégré dans la surface disponible,

le bas-relief a été réaménagé

et complété.

|

|

Élévations de style gothique bourguignon dans

la nef. Les grandes verrières du troisième niveau

inondent la cathédrale de lumière.

Les piliers de la nef sont ornés des bustes des Apôtres

---»»» |

«La Pentecôte» d'après Giorgio Vasari

Ce tableau, suspendu près de la chapelle du Saint-Sacrement,

pourrait être une copie du XVIIe siècle. |

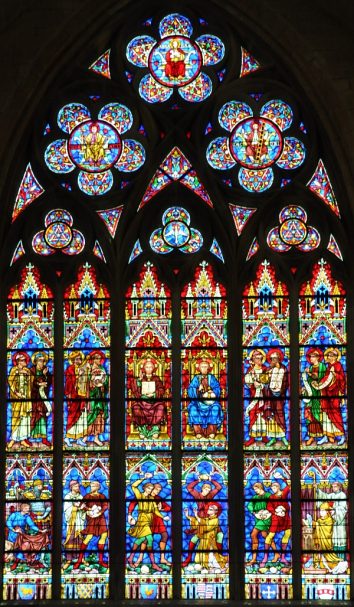

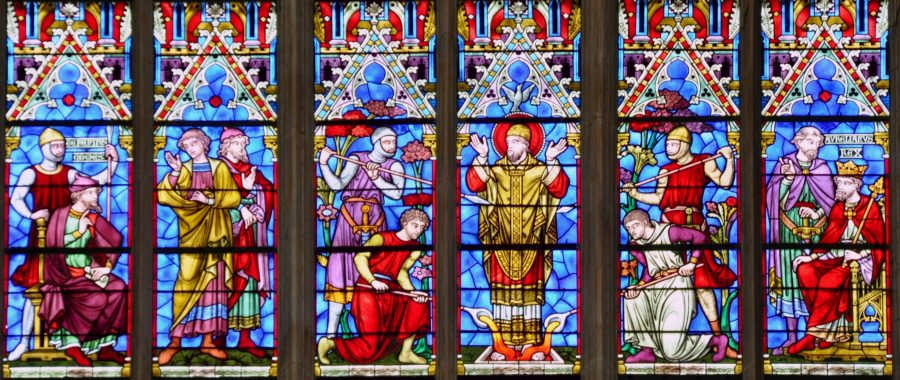

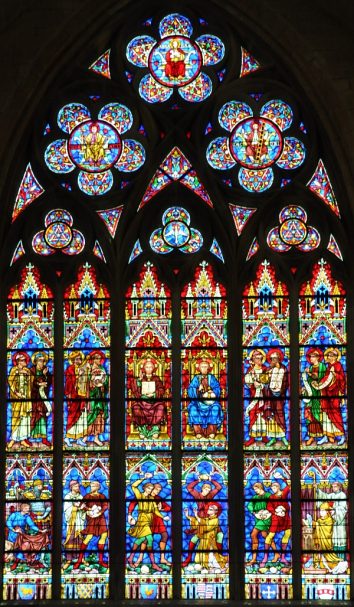

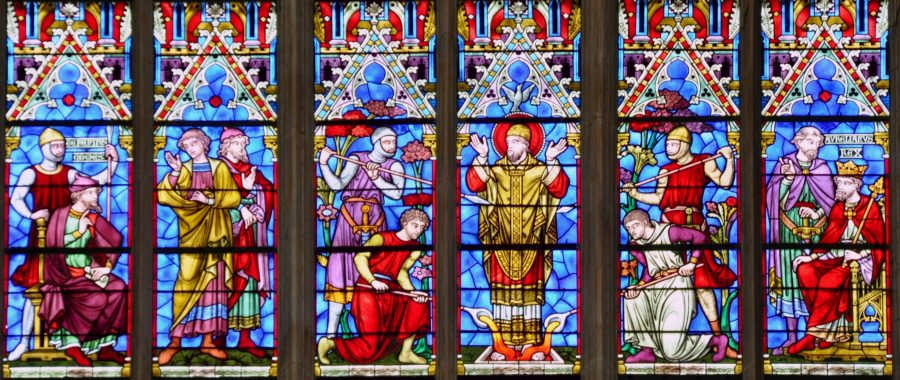

Vitrail central de l'abside

Œuvre d'Édouard-Amédée Didron

Les vitraux de l'abside illustrent les saints bourguignons,

Cliquez sur le vitrail.

Ici, (rangée du bas), de gauche à droite :

saint Andoche, saint Bénigne et saint Thyrse

Rangée du haut : la Vierge, le Christ et saint Jean |

|

Les tableaux

que l'on peut admirer dans la cathédrale Saint-Bénigne

sont, pour l'essentiel de saisies révolutionnaires,

c'est-à-dire qu'ils proviennent des églises

et des couvents voisins. Ils datent tous des XVIIe,

XVIIIe et XIXe siècles. Beaucoup sont des copies

réalisées par des grands noms de la peinture.

|

|

|

Dans la nef :

Buste de saint Pierre en pierre d'Asnières

Œuvre de Jean Dubois (1625-1694) |

Dans la nef :

Buste de saint Jean en pierre d'Asnières

Œuvre de Jean Dubois (1625-1694). |

Clé de voûte dans un bas-côté |

Clé de voûte dans un bas-côté |

|

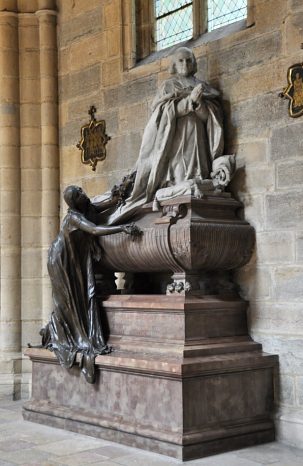

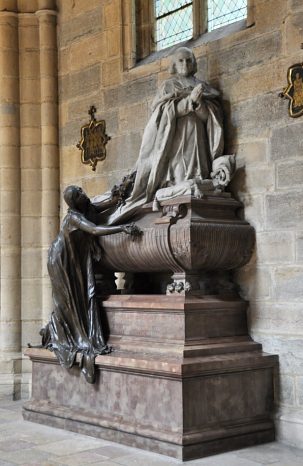

Le bas-côté nord. Au centre, le tombeau de Mgr Rivet, Au fond, la

chapelle du Saint-Sacrement (XIXe siècle)

À DROITE ---»»»

Tombeau de Monseigneur Rivet, évêque de Dijon de 1838 à 1884

Il a été érigé en 1900 sur un carton de

Charles Suisse, directeur des travaux de restauration au XIXe siècle |

|

|

Bras nord du transept avec ses statues (saint Jean l'Évangéliste

et saint André) que surplombent des tableaux (copies) de

«La Déposition de croix» d'après Jouvenet

et du «Mariage de la Vierge»

«««--- Vue d'ensemble du vitrail du transept sud,

œuvre du maître verrier parisien Édouard Didron

(Le Martyre de saint Étienne) |

Tableau dans le sanctuaire

«L'Ascension»

attribué à Jean-François Barnou

(seconde moitié du XVIIIe siècle) |

|

|

|

CI-DESSUS Tombeau de Jean

de Berbisey, baron de Vantoux

et président au Parlement de Bourgogne, mort en 1697.

De part et d'autre, statue de la Religion et de la Justice.

Le tombeau provient de la chapelle des Carmes |

| «««---

À GAUCHE, Clé de voûte dans un bas-côté |

À DROITE ---»»»

Tableau «La Transfiguration» attribuée à Benoît

Dubois, 17e siècle

Le dessin s'inspire du tableau de Raphaël.

Cette huile sur toile provient de l'église des Cordeliers. |

|

La nef, le bas-côté sud et le chœur

Dans le chœur, on notera le large «parement» entre

le triforium et les grandes verrières. C'est une particularité

de Saint-Bénigne.

|

La chaire à prêcher (style Louis XIV) a été

mise en place en 1897 |

Tableau «Le Repas chez Simon», d'après Jean-Baptiste Jouvenet

Copie de Franz-Anton Krauze, 1736 |

|

La cuve de la chaire à prêcher (fin XIXe siècle) |

Le sanctuaire de la cathédrale Saint-Bénigne |

Vitrail du XIXe siècle dans l'abside (mis en place en 1894)

Il illustre le culte de saint Bénigne (apparition, translation

du

sarcophage, construction de l'église). Œuvre d'Édouard

Didron. |

Bas-relief en bronze doré du maître-autel

Œuvre de Claude-François Attiret (1728-1804)

Le thème en est la Mise au tombeau. |

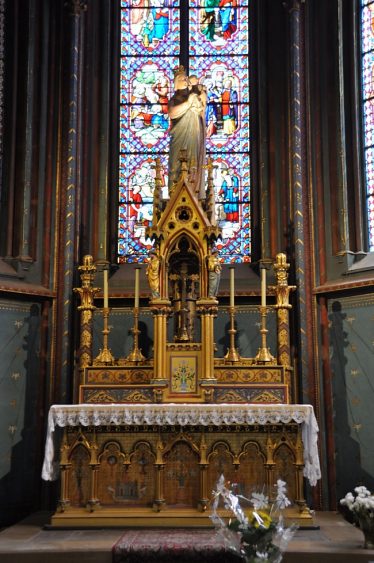

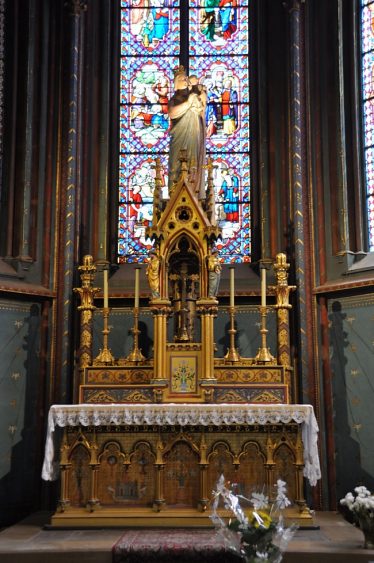

Chapelle de la Vierge

Elle a été restaurée entre 1868 et 1872 et, à

nouveau, en 1990.

A gauche, il y a deux décors en trompe l'œil (on en un

sur les deux). Ils datent de 1994.

Cliquez sur les vitraux pour les afficher en gros plan. |

Le retable en pierre calcaire

de la chapelle du Saint-Sacrement (XIXe siècle)

Voir d'autres vitraux de Didron en grisaille à l'église

Saint-Louis

d'Antin à Paris |

Le retable de la

Chapelle de la Vierge (XIXe siècle)

L'autel et la statue de la Vierge sont dus à Jacques-Ange Corbelle,

sculpteur parisien.

|

Tableau visible près de la chapelle de la Vierge :

«L'Annonciation» de Martin de Vos (1532-1603), peintre d'Anvers.

Hormis le spectacle presque bucolique des angelots qui accompagnent

la colombe du Saint-Esprit,

on note la présence amusante d'un chat qui assiste placidement

à la scène.

La présence de ce chat est typique des écoles du nord. |

Les fonts baptismaux

Ils s'inscrivent dans le réaménagement de l'église

au XIXe siècle

La cuve est due au ciseau de Xavier Schanosky (1867-1915) |

L'ange suspendu des fonts baptismaux (XIXe siècle)

Il a été fondu d'après un modèle de Paul

Gasq (1860-1944) |

Statue de saint Étienne dans le bas-côté sud

Œuvre de Jean Dubois (1625-1694) |

Priant de Marguerite Brulart, épouse de J.B. Legoux

Œuvre de Guillaume Berthelot (1576 ou 1580 - 1648)

Le priant vient de l'église des Cordeliers |

Tableau «Le Mariage mystique de Sainte Catherine de Sienne»

par le peintre dijonnais Philippe Quantin (c. 1600-1636)

Quantin est un des représentants du caravagisme en Bourgogne.

Ce tableau provient du couvent des Jacobins. |

Priant de J.B. Legoux, seigneur de la Berchère et premier

président du Parlement de Bourgogne, décédé

en 1631.

Œuvre de Guillaume Berthelot (1576 ou 1580 - 1648)

Le priant vient de l'église des Cordeliers |

«La Présentation au temple» |

CI-DESSUS, Tableau dans le

croisillon nord du transept :

«Le Mariage de la Vierge» copie ancienne d'après Gerhard Seghers |

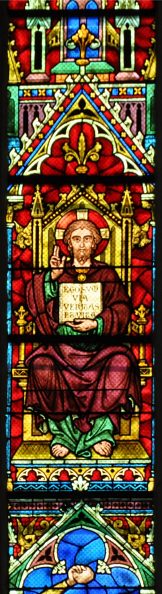

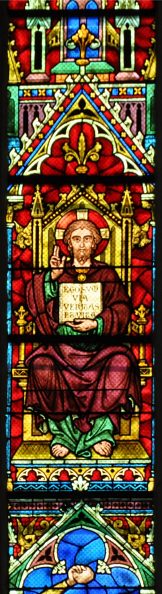

À DROITE, Vitrail

dans le transept sud ---»»»

Le Christ (œuvre d'Édouard-Amédée

Didron) |

|

«««--- À GAUCHE,

Tableau «La Présentation au temple»

C'est une copie inversée d'un tableau de Jouvenet (1644-1717),

exécutée par Franz-Anton Krauze (1705-1752)

|

|

|

Vitrail dans le transept nord : Le martyre de saint Bénigne

Œuvre du maître verrier parisien Édouard-Amédée

Didron (fin du XIXe siècle) |

|

Saint

Bénigne. Bénigne vient du latin Benignus

: «le Bien bon». Selon la tradition, Bénigne

est venu en Gaule depuis Smyrne, envoyé par Polycarpe,

lui-même disciple de saint Jean l'Évangéliste.

Après Autin, il passe à Dijon, puis à

Langres. En revenant vers Dijon, il est arrêté,

conduit devant le gouverneur Térence en poste à

Dijon et est supplicié («subit le martyre»

disent les érudits). Ces faits se situent vers la fin

du deuxième siècle et le début du troisième.

La raison de sa mise à mort est tout à fait

simple : en repoussant le culte des dieux tutélaires

et celui de l'empereur de Rome (gage de stabilité de

la société), son attitude risquait d'ébranler

le corps social. Sous l'Empire romain, le refus de se soumettre

et de faire allégeance à l'empereur était

puni de mort. C'est pour la même raison que, aux temps

médiévaux du christianisme triomphant, ceux

qui osaient dévier de la foi officielle et remettaient

en cause le dogme étaient brûlés vifs.

Leur comportement d'opposition et de refus menaçait

l'ordre social.

Dans le vitrail ci-dessus, on voit deux bourreaux verser du

métal en fusion sur les pieds de Bénigne. La

tradition rapporte les termes du supplice. Bénigne

fut percé

|

de deux lances à

travers le corps ; on lui enfonça des poinçons

sous les ongles ; une barre de fer lui fracassa la tête.

L'histoire ne dit pas s'il était insensible à

la douleur... comme saint Crépin et saint Crépinien,

savamment martyrisés par l'empereur et le préfet,

dans un vitrail de l'église Saint-Pierre

de Dreux.

Bénigne fut enterré à Dijon dans un sarcophage

discret à une époque où les persécutions

allaient redoubler. Saint Grégoire, évêque

de Langres (506-539), vint bientôt s'établir

à Dijon, ville plus sûre. Il mit en doute les

prétendus miracles qui se produisaient sur la tombe

du martyr, mais finalement se laissa convaincre. On dégagea

le sarcophage et une petite crypte fut bâtie, en 511,

pour l'abriter. S'ensuivit la construction d'une basilique

dédiée à saint Bénigne, devenue

bientôt trop petite pour l'afflux des pèlerins.

On construisit alors un oratoire, puis une deuxième

basilique dite carolingienne (vers 870) qui bénéficia

des largesses de Charles le Chauve. Vers 877, celle-ci était

achevée.

Source : «Cathédrale

Saint-Bénigne de Dijon» édité

par la paroisse Saint-Bénigne

|

|

| LE GRAND ORGUE DU XVIIIe SIÈCLE |

|

Le grand orgue du XVIIIe siècle frappe le visiteur par son

ampleur |

|

Le

grand orgue de Saint-Bénigne. Les premiers

orgues de l'église se trouvaient sur le jubé.

En 1740, les moines bénédictins décident

d'installer un orgue dans la nef ; ils firent donc construire

une tribune (on en voit la partie supérieure dans la

photo ci-dessus : un bas-relief du roi David jouant de la

harpe à gauche, sainte Cécile à droite).

Simultanément, la construction de l'orgue est confiée,

en 1740, au facteur Karl-Joseph Riepp (1710-1775) et à

son frère Rupert. Le tout sera mis en valeur par un

somptueux buffet commandé aux menuisiers et sculpteurs

dijonnais Edme et Guillaume Marlet. Les cariatides (ou atlantes),

les panneaux ornés d'attributs musicaux, les angelots

qui dansent, les anges qui soufflent dans les trompettes,

associés à des dimensions plus que respectables

donnent à ce meuble en chêne, de style Louis

XV, une stature et une vigueur que l'on voit rarement dans

une église. À sa création, c'était

l'instrument le plus imposant que l'on pouvait admirer en

province.

En 1788, les goûts musicaux avaient changé. On

modifia donc l'orgue. La tâche fut confiée à

Jean Richard de Troyes. Vint la Révolution et ses exigences

ubuesques :

|

les patriotes de la

section de Saint-Philibert exigèrent le métal

de l'instrument (sans doute pour le fondre). Dominique Parin,

titulaire de l'instrument, réussit à le sauver

en s'engageant à jouer des airs patriotiques pour le

peuple.

La tourmente une fois passée, c'est en 1846-47 qu'eut

lieu la première restauration du XIXe siècle.

L'orgue est transformé en instrument romantique. En

1860, avec Joseph Merklin, l'aspect symphonique est accentué.

Enfin, en 1953, c'est la maison Roethinger de Strasbourg qui

harmonise le grand orgue de Saint-Bénigne dans le style

néo-classique. Marcel Dupré inaugure le nouvel

instrument en 1955. En 1987, une nouvelle reconstruction de

l'orgue est confiée au facteur allemand Gerhard Schmid

de Kaufbeuren. Il aura désormais 6000 tuyaux, 73 jeux

et cinq claviers. L'inauguration a lieu en mars 1996.

Si vous n'avez pas l'habitude d'entrer dans une église,

faites une exception pour Saint-Bénigne à Dijon,

rien que pour admirer cet orgue imposant.

Source : «Cathédrale

Saint-Bénigne de Dijon» édité

par la paroisse Saint-Bénigne

|

|

|

Angelot se dandinant sur le buffet d'orgue

«««--- Les atlantes qui soutiennent l'orgue ---»»» |

|

Ange souffleur de trompette sur une tourelle au centre du buffet |

Angelots au sommet de la tourelle droite |

|

|

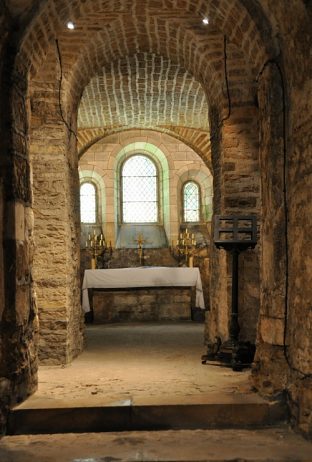

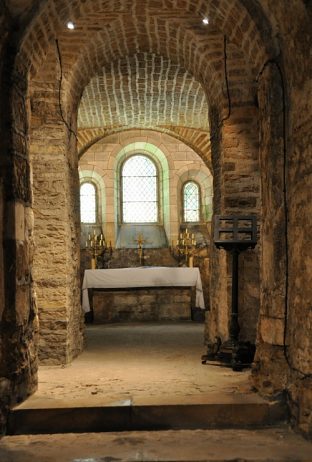

La rotonde |

Le sarcophage de saint Bénigne |

|

La

crypte. Il ne faut pas manquer la crypte de la

cathédrale Saint-Bénigne. Malgré des

travaux intempestifs au XIXe siècle (vilipendés

par Proper Mérimée), elle a su garder un cachet

roman assez intimiste. Construite avec la troisième

abbatiale (dont les travaux démarrent en 1001), la

crypte se compose principalement d'une rotonde, dite «chapelle

Saint-Jean-Baptiste», soutenue par des colonnes rondes

ornées de chapiteaux qui ne sont pas d'origine, mais

du réemploi (photo ci-dessus). À l'origine,

cet endroit était éclairé par des fenêtres

latérales (bouchées au cours des siècles

par des remblais). La rotonde servait de lieu de circulation

aux nombreux pélerins venus se recueillir devant le

tombeau de saint Bénigne. Celui-ci (ou ce qu'il en

reste) est accessible tout près.

|

En 1137, une partie

de la ville de Dijon est détruite par un incendie.

La charpente de l'église n'y résiste pas. Elle

est reconstruite tout comme une partie de la rotonde. Enfin,

en 1270, la tour qui domine l'église s'écroule

sur l'édifice (sans dommage pour la crype). À

la suite de quoi, une église gothique prend la place

de l'église romane.

En 1789, les révolutionnaires cassent en partie la

crypte qui, finalement, se trouve comblée et finit

par sortir des mémoires. Enfin, en 1843, lors du creusement

de la fosse d'un paratonnerre, on en met à jour les

premiers vestiges. Le XIXe siècle va non seulement

restaurer cette très belle crypte du XIe siècle,

mais aussi la reconstruire, éliminant par là

des vestiges millénaires (voir les réflexions

de Mérimée plus bas).

Source : «Cathédrale

Saint-Bénigne de Dijon» édité

par la paroisse Saint-Bénigne

|

|

Chapelle mortuaire

Cette chapelle dans la crypte date probablement du VIe siècle.

Elle a été «reconstruite» au XIXe siècle.

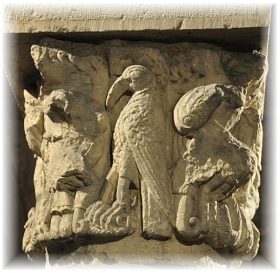

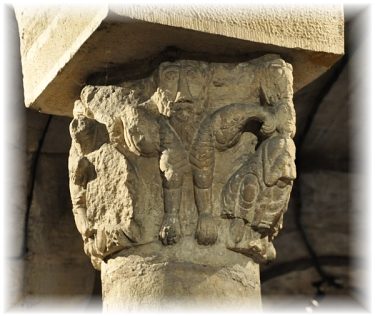

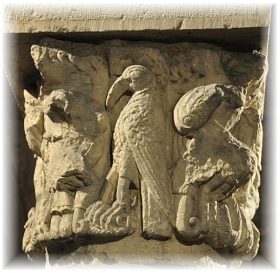

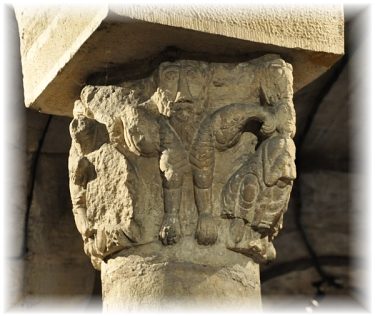

Le chapiteaux présentés sont postérieurs à

la construction

de la chapelle Saint-Jean-Baptiste (avant l'an 1000).

Ils sont dits de «réemploi». |

Chapiteau avec bonhomme aux yeux exorbités. |

Chapiteau avec oiseau. |

Chapiteau avec animaux monstrueux |

Chapiteau avec «guerrier» ou animaux monstrueux |

|

Chapiteau avec monstre ailé

«««--- À GAUCHE, Crypte et petit autel |

|

En 1846, Prosper

Mérimée passe à Dijon et inspecte

les travaux dans la crypte de Saint-Bénigne. La restauration

de la crypte créa un violent conflit entre la commission

des Monuments historiques et la commission des Antiquités

de la Côte d'Or. Les Monuments historiques avaient accordé

3 000 francs pour la crypte et Mérimée

estime qu'elle s'est fait flouer. ll se confie à Ludovic

Vitet, le président de la commission des Monuments

historiques : «Croyez que nous avons été

indignement et complètement mystifiés. La société

archéologique de Dijon après avoir fait la découverte

et obtenu quelques fonds pour la suivre, a remis ses pouvoirs

et ses dossiers à un Mr Petit, architecte du département

qui, me dit-on, n'a voulu en faire qu'à sa tête

et a tout construit sans prendre conseil de personne. C'est

dans un jardin appartenant à l'évêché

que l'on a trouvé l'entrée de cette crypte.

L'architecte désirant conserver le jardin, faisait

étayer à mesure qu'il creusait. Puis il a fait

faire des voûtes bien solides, ma foi, puis des murs

latéraux, des colonnes et des chapiteaux, le tout bien

entendu avec notre argent. L'histoire de Bourgogne de Dom

Planchais où je trouve un plan de cette crypte lui

servait à cette restauration ou plutôt à

cette reconstruction. En descendant dans la crypte par un

magnifique soupirail avec une margelle de puits, où

la pierre de taille n'est pas épargnée, je n'ai

|

trouvé que

des murs neufs (...).

« Mr Petit, qui a fait nombre d'énormités

analogues a été congédié par le

Préfet il y a quelques temps. Mais la société

archéologique qui l'a laissé faire sans nous

avertir, subsiste encore, et lui trouvera un digne successeur,

je n'en doute pas (...).

«J'ai fait grand bruit comme vous pouvez penser, de

la dilapidation de notre argent. Mais il n'y a plus de coupable.

On rejette le crime sur Mr Petit qui a fait un trou à

la lune. Chacun des membres de la commission archéologique

l'avait averti, et pas un seul ne s'était avisé

de nous écrire à ce sujet.»

Prosper Mérimée termine ses réflexions

sur Saint-Bénigne en étalant son courroux contre

les mauvais architectes restaurateurs : «Ma conclusion

est que nous sommes volés par la province, qu'il ne

faut plus nous fier à ses archéologues ni à

ses architectes, qu'il faut diviser la France entre Questel,

Leduc et Bœswillwald et les charger de toutes nos affaires

petites ou grandes.»

Source : «La naissance

des Monuments historiques, la correspondance de Prosper Mérimée

avec Ludovic Vitet (1840-1848)», Éditions

du Comité des travaux historiques et scientifiques,

Ministère de l'Éducation nationale.

|

|

Chapiteau avec monstre |

La rotonde avec vue sur l'emplacement du sarcophage |

Vue de la nef et du grand orgue depuis la croisée du transept |

Documentation : «Cathédrale Saint-Bénigne

de Dijon» édité par la paroisse Saint-Bénigne

+ panneaux affichés dans la cathédrale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|