|

|

|

|

En 1584, au cours des guerres de Religion,

la Ligue prit possession de Troyes.

À l'époque, l'église Saint-Martin s'étendait à l'extérieur de la

ville, au nord-ouest. En avril 1590, redoutant une attaque des partisans

d'Henri IV, la municipalité décida de faire raser tous les bâtiments

pouvant servir de points d'appui à une attaque extérieure. Une partie

des faubourgs de Troyes

fut donc détruite. Tout comme l'église malgré l'opposition des marguilliers.

Néanmoins, on en démonta soigneusement les vitraux, les gargouilles

et la cloche pour les réemployer dans un futur édifice cultuel à

bâtir.

Cette construction commence en 1593 et va s'accélérer en 1594 quand

Troyes

reconnaît Henri IV comme roi de France. «En 1597, l'abside, le sanctuaire

et une partie du chœur

sont probablement terminés», lit-on dans l'historique de l'édifice

proposé en 1959 par Françoise Bibolet, archiviste-paléographe. Le

transept est terminé

en 1611. Sur l'élévation sud de l'église, la porte,

de style Renaissance, est ornée de la date de 1610. Les piliers

du chœur sont achevés

en 1619.

Peu après, les travaux s'arrêtent et on se met à rebâtir ce qui

existe déjà : il est vraisemblable que la nef

et le transept

ont été agrandis.

La nef est construite avant 1641, mais elle est encore revêtue d'une

charpente en bois, tout comme les bas-côtés.

Après avoir consolidé quelques piliers en prévision de la couverture

de pierre, un marché est passé en 1641 pour la construction des

voûtes ogivales. Par décision des marguilliers, celles qui doivent

couvrir les deux premières travées de la nef attendront l'achèvement

du portail ouest. Dans les faits, l'an 1689. La construction des

voûtes se sera donc étalée sur cinquante ans. La sacristie, bâtie

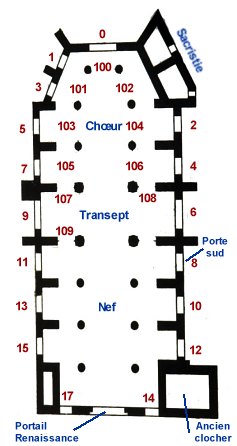

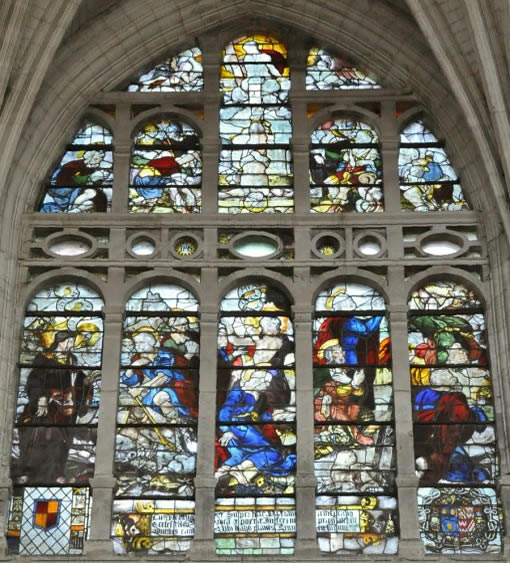

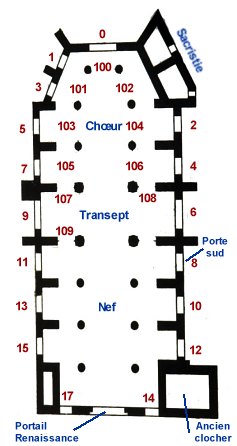

à l'est, date de 1709 ; l'ancien clocher près de la façade (voir

plan), est de 1747.

On pourra dater du XIXe siècle, mais sans certitude, le clocher

actuel qui s'élève à la croisée du transept.

En 1856, Saint-Martin-ès-Vignes devient paroisse de Troyes.

Le bâtiment, les vitraux ainsi que la plupart des statues et des

tableaux sont classés monuments historiques.

L'édifice offre des éléments artistiques de trois époques : art

gothique, Renaissance et art classique. L'essentiel de sa richesse,

cependant, repose dans ses magnifiques vitraux

émaillés des XVIe et XVIIe siècles, dont une série a été créée par

l'atelier des Gontier et sa maîtrise de la technique nouvelle de

l'émaillerie

sur verre.

Les amateurs de vitraux ne sont malheureusement pas gâtés : l'église

n'est ouverte que le dimanche matin pour l'office.

|

|

La nef de l'église Saint-Martin-ès-Vignes, au nord de Troyes.

La longueur de l'église est de 52,50 mètres.

La voûte de la nef, du chœur et du transept culmine à 15 mètres de

haut. |

| ARCHITECTURE EXTÉRIEURE

DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN |

|

La façade occidentale de Saint-Martin cachée par les arbres. |

Le portail méridional, terminé en 1610, est encadré de deux

colonnes corinthiennes. |

Fenêtres à remplage Renaissance sur le côté nord. |

|

Le chevet de l'église et ses imposants contreforts très dépouillés. |

|

Architecture extérieure.

La façade de l'église, datée de 1681, est de style classique.

Le portail en plein cintre est surmonté d'un péristyle

à six colonnes corinthiennes. Le commentaire du Guide

archéologique du Congrès de Troyes et de Provins de

1902 écrit que, sur les dessins du chanoine Louis

Maillet, ce portail «est une malheureuse imitation du

portique du temple de Jupiter-Stator».

En fait, la façade est déséquilibrée car elle n'a pas

été terminée. Louis Maillet avait prévu de la prolonger

au nord et au sud par des murs en contre-courbe s'appuyant

sur les bas-côtés.

Depuis la route, le visiteur pourra s'arrêter devant

le portail méridional de style Renaissance, donné ci-contre.

Son fronton échancré est soutenu par deux colonnes corinthiennes.

L'intrados

de l'entablement est sculpté de motifs qui rappellent

ceux qui ornent la

base des grandes fenêtres à l'intérieur de l'édifice.

Autrefois, la porte en plein cintre était surmontée

d'une statue en bois de sainte Jule.

Si le côté sud de l'église, bordant la route, est vierge

de toute végétation, toute l'élévation du côté nord,

en revanche, est rendue inaccessible par un mur délimitant

une propriété privée. De plus, en été, de grands arbres

cachent la vue. Au nord comme au sud, on pourra remarquer

des fenêtres au remplage Renaissance.

Sur le chevet de l'église s'élèvent d'imposants contreforts

dont le dépouillement indique clairement que les bâtisseurs

ont abandonné l'art du gothique flamboyant pour de nouvelles

normes artistiques. Comme si les donateurs avaient décidé

que leur argent devait aller à la création de verrières

historiées pour embellir l'intérieur de l'église plutôt

qu'à la sophistication des parties extérieures.

|

|

Le fronton de la façade de l'église Saint-Martin.

La sculpture représente les armoiries d'Henri de Montmorency-Luxembourg

qui fut abbé de Montiéramey et seigneur de Saint-Martin. |

Portail méridional : l'intrados de l'entablement est orné de

motifs Renaissance. |

|

| ARCHITECTURE INTÉRIEURE

DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN |

|

Élévation nord de la nef vue depuis le bras sud du transept.

L'édifice offre des éléments artistiques de trois époques : art gothique,

Renaissance et art classique.

L'encadrement des hautes fenêtres est caractéristique de la fin du

XVIe siècle. |

Plan de l'église Saint-Martin-ès-Vignes

Longueur : 52,50 mètres

Largeur : 22,80 mètres.

|

|

Architecture intérieure.

Le Guide archéologique du Congrès de Troyes et de Provins

de 1902 résume cette architecture : «Bâtie à l'époque

de la transition de la Renaissance à l'art moderne, l'église

de Saint-Martin-ès-vignes offre dans toutes ses parties des

réminiscences des siècles précédents.»

La simplicité d'ensemble de cette architecture est une caractéristique

de l'art en Champagne méridionale au XVIe siècle.

L'église comprend une nef à quatre travées, deux bas-côtés,

un transept non saillant et un chœur

de trois travées. La travée terminale présente trois pans

où la prolongation des bas-côtés crée un étroit déambulatoire

sans chapelle rayonnante.

Les piles monocylindriques, identiques dans la nef et le chœur,

ne possèdent qu'une simple moulure en guise de chapiteau.

Les nervures des arcades pénètrent néanmoins ces piles avec

une certaine élégance.

Le remplage des hautes fenêtres, riche de deux larges bandeaux

dont l'un est échancré, sert d'ornement artistique à l'ensemble

de la nef. Les vitraux étant en verre blanc, cette dernière

jouit d'une très bonne luminosité. Dans la nef, seules les

fenêtres des chapelles latérales reçoivent des verrières historiées.

Remplaçant une couverture en bois, la voûte d'ogives date

de la seconde moitié du XVIIe siècle. Les travaux ont été

interrompus de 1681 à 1689 pour attendre la construction du

portail en style classique.

Les croisées d'ogives sont renforcées de liernes et de tiercerons.

C'est la marque d'un style flamboyant finissant. Les points

de jonction accueillent des rosaces et, au centre, des clés

pendantes.

À noter que le transept

est éclairé par deux hautes fenêtres de plus de 11 mètres

de hauteur, rappelant ainsi celui de l'église Saint-Nizier.

|

|

La voûte de la nef vue depuis le transept. |

Le bas-côté sud et ses chapelles latérales. |

|

Les vitraux de l'église Saint-Martin (1/2)

Les vitraux sont la richesse de l'église. Une petite partie

d'entre eux vient de l'ancien édifice démoli en 1590. D'abord

remontés dans le déambulatoire, ceux-ci ont été dispersés

et, pour certains, agrégés à des créations plus tardives.

Globalement, Saint-Martin, dont la construction a démarré

en 1592, possède «un ensemble homogène représentatif de la

production verrière troyenne dans la première moitié du XVIIe

siècle», écrit le Corpus Vitrearum. Ajoutons qu'il

s'y trouve aussi des vitraux de la fin du XVIe siècle. Et

que tous ces vitraux sont datés.

Depuis le XIXe siècle, l'identification des peintres a donné

du fil à retordre aux historiens. Les verrières étant jugées

somptueuses, on les a attribuées aux meilleurs ateliers -

et souvent sans preuve : L. Gontier, J. Blondel, N. Ludot,

l'atelier Macadré.

Parlant de la foi chrétienne des peintres verriers de la Renaissance,

voici par exemple ce qu'écrit l'abbé F. Méchin (qui privilégie

le rôle des Blondel) dans sa Description de trois verrières

pour le Congrès archéologique de France tenu à Troyes

en 1853 :

«Aussi Jean Blondel, de délicieuse mémoire, le modeste auteur

de la plupart des vitraux de St-Martin, sans doute l'un de

ces rares élèves du fameux Linard-Gonthier, qui parfois ont

atteint le mérite du maître, outre un grand amour pour l'église

où il avait été baptisé, avait encore une foi vive et ardente.»

---»» Suite 2/2

à gauche.

|

|

|

Les vitraux

de l'église Saint-Martin (2/2)

---»» Et le même abbé ajoute en note : «Tel est, suivant une

tradition respectable, le nom du principal peintre-verrier,

natif de St-Martin même. Pieux imitateur des peintres chrétiens

du moyen-âge, il n'a pas inscrit son nom au bas de ses œuvres

; nous n'y voyons que des memento mei et des prières

pour les trespassez. Deux ou trois verrières seulement

sont généralement attribuées à Linard-Gonthier, entr'autres

celle de sainte Anne.»

En fait, dans la seconde moitié du XXe siècle avec les travaux

de Nicole Hany, l'identité des auteurs a pu être obtenue grâce

aux contrats et aux dessins qui ont été conservés, grâce aussi

à l'analyse stylistique ou encore par comparaison avec des

œuvres déjà identifiées. Il arrive ainsi d'observer, dans

un même vitrail, la main de Linard Gontier père et celle de

ses deux fils, Nicolas et Linard dit le jeune. Actuellement,

la baie 14

reste toujours attribuée sans preuve à l'atelier Macadré.

Quant aux verrières des baies 6

et 9, datées

de 1654, elles sont signées d'un autre artiste un peu moins

connu, J. Barbarat.

Les artistes vont chercher leurs sources d'inspiration chez

les dessinateurs et graveurs les plus célèbres : Albrecht

Dürer (4

et 6), Martin

de Vos (5),

Dominique Florentin (108),

Gérard de Jode (13).

Contrairement aux verrières des autres églises de Troyes,

celles de Saint-Martin font appel à la nouvelle technique

de l'émaillerie (voir l'analyse proposée plus

bas) qui autorise plus de variété et de fantaisie. Les

vitraux présentés dans cette page et qui relèvent de la fin

du XVIe siècle et des décennies postérieures utilisent tous

cette technique.

En 1959, Françoise Bibolet a proposé de partager les verrières

de l'édifice en quatre périodes :

1) 1500-1505 - Vitraux présents sous la forme de fragments.

2) 1560-1618 - Les verrières son émaillées : baies 1,

3, 6,

7, 9,

12, 15

et 109.

3) 1606-1640 - L'atelier des Gontier. L'émaillerie est utilisée

en de vastes compositions originales : baies 100,

103, 105,

107, 108

; vitraux peut-être des Gontier : 4,

5, 13,

101 et

102.

4) Milieu du XVIIe siècle - Les grisailles : les saints Pierre,

Louis et Jean-Baptiste dans la baie 6.

Et peut-être sainte Anne dans la baie 9.

Les commentaires associés aux verrières, qui sont proposés

ici, sont tirés du Corpus Vitrearum et du livret de

Françoise Bibelot, paru en 1959, sur les Vitraux de Saint-Martin-es-Vignes.

Tous les vitraux de l'église sont donnés ici sauf la verrière

8 (une Trinité) qui ne comporte qu'une lancette et six écoinçons,

la verrière 11 (deux petits panneaux) et la 2 du XIXe siècle.

|

|

Baie n°9, détail

: messe de saint Martin en présence de deux anges.

Début du XVIIe siècle. |

| LES VITRAUX DE

L'AVANT-NEF (BAIES 14 ET 17) |

|

|

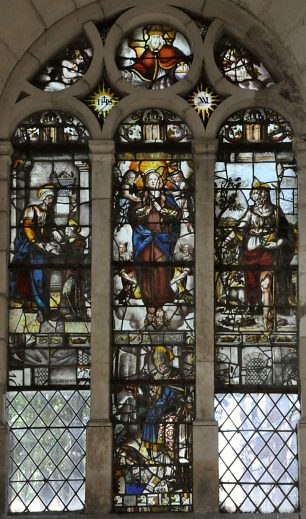

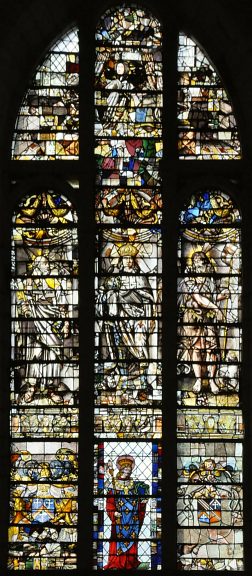

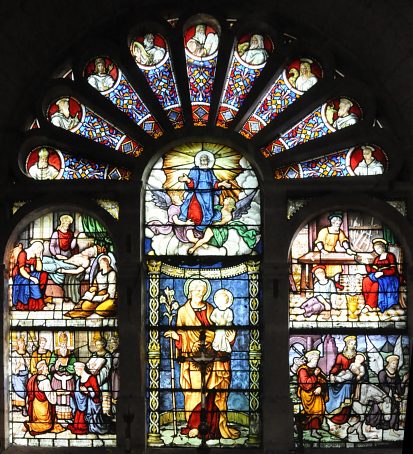

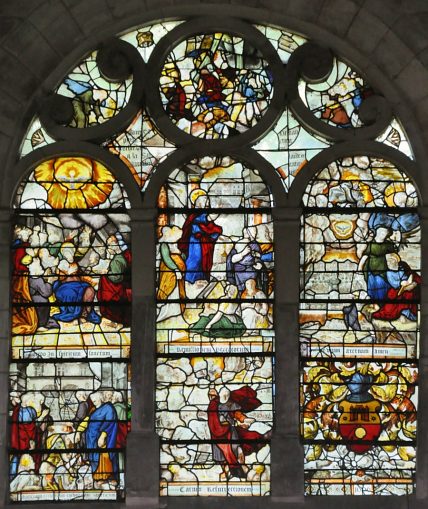

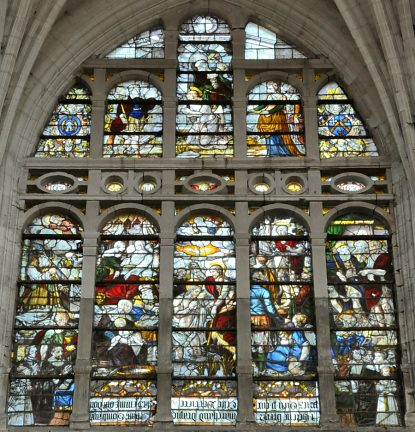

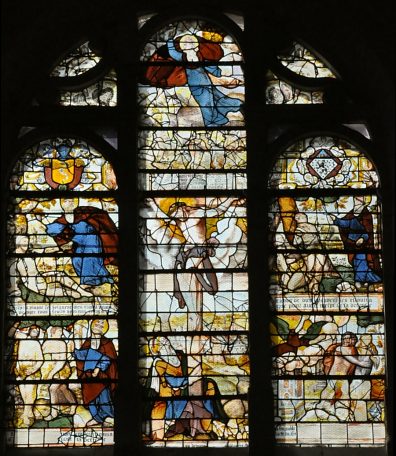

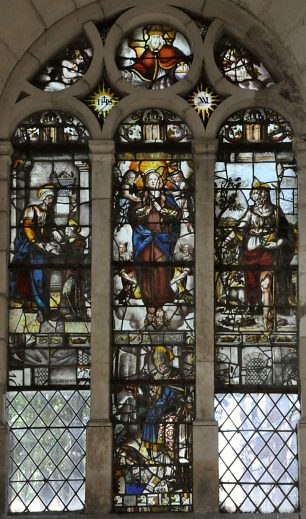

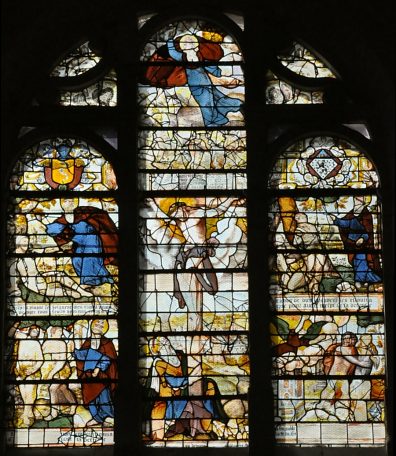

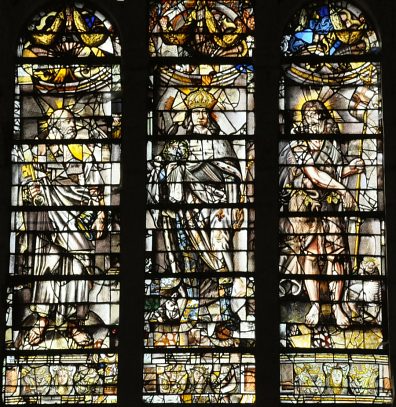

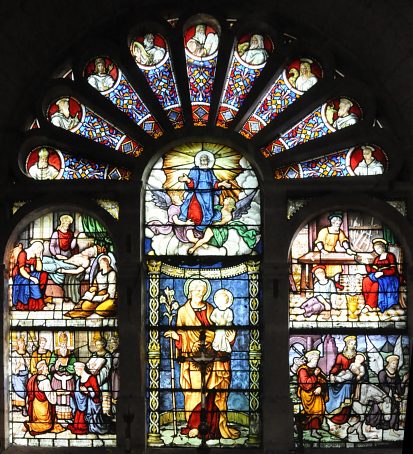

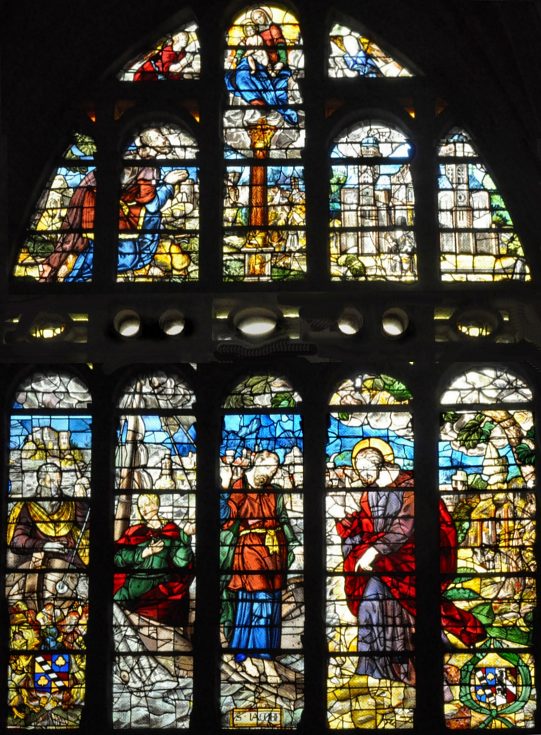

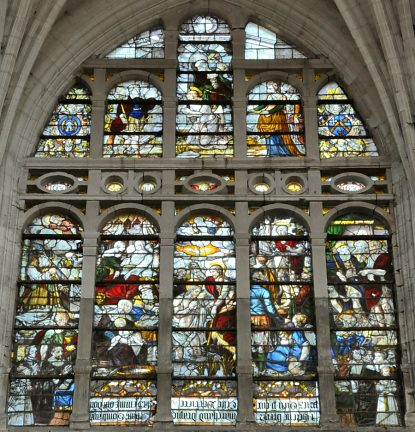

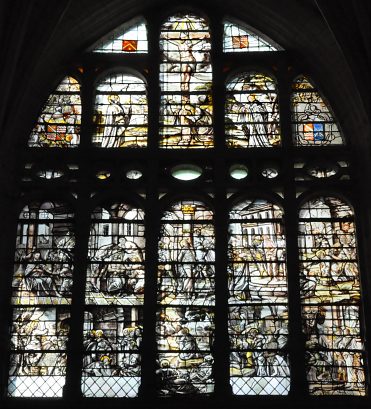

BAIE n°17 : VERRIÈRE DE L'ASSOMPTION

ET DES SAINTS, vers 1625 - Linard Gontier le Jeune

|

|

Baie n°17 : Verrière de l'Assomption et des saints, vers 1625.

Attribuée à Linard Gontier le Jeune.

|

Baie n°17, détail : L'Assomption de la Vierge.

|

Baie 17

: L'Assomption et les saints, vers 1625.

Verrière attribuée à l'atelier des Gontier. Linard, le père,

est l'auteur des cartons. Le peintre est probablement l'un

de ses fils.

En bas : saint Claude ressuscite un enfant.

En haut : L'Éducation de la Vierge, l'Assomption, puis saint

Jean-Baptiste désignant l'agneau de Dieu qui est à ses pieds.

Son visage est apparenté à celui de la baie

104. Tympan : le Père céleste entre deux anges adorateurs.

Les couronnements d'architecture dans les têtes de lancettes

sont peints à l'émail.

|

|

Baie n°17, détail :sainte Anne dans l'Éducation de la

Vierge. |

Baie n°17, détail : saint Jean-Baptiste. |

|

|

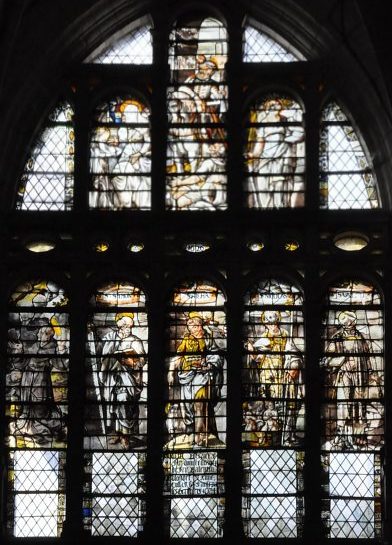

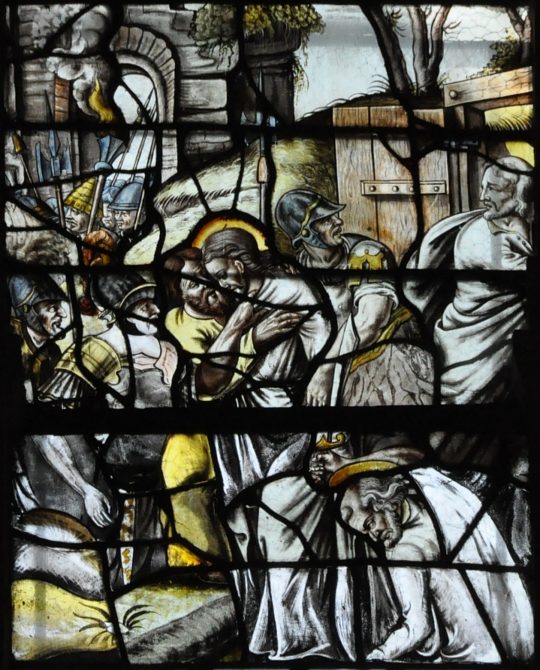

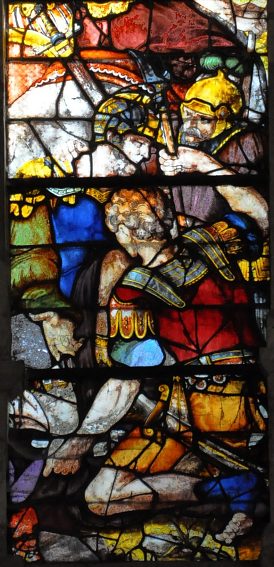

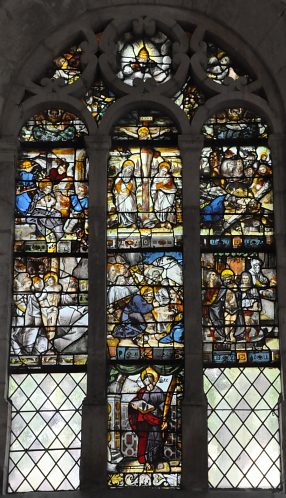

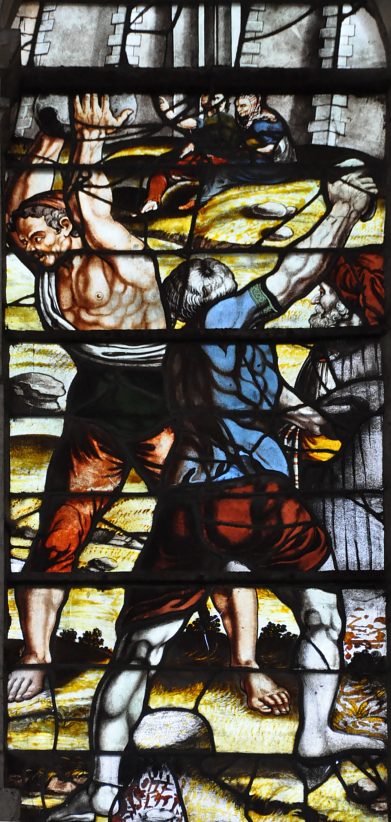

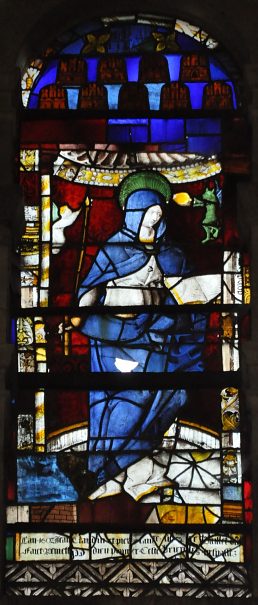

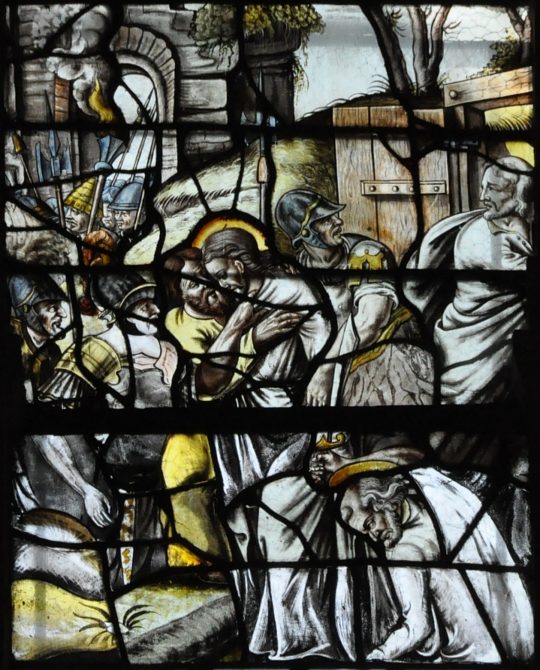

BAIE n°14 : VERRIÈRE DE LA

PASSION, fin XVIe siècle

|

|

Baie n°14 : verrière de la Passion.

Fin du XVIe siècle.

Atelier inconnu.

Panneau du registre du bas : sainte Christine. |

Baie n°14 : détail du panneau de la Mise en croix. |

|

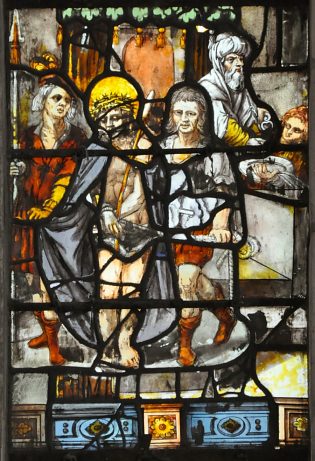

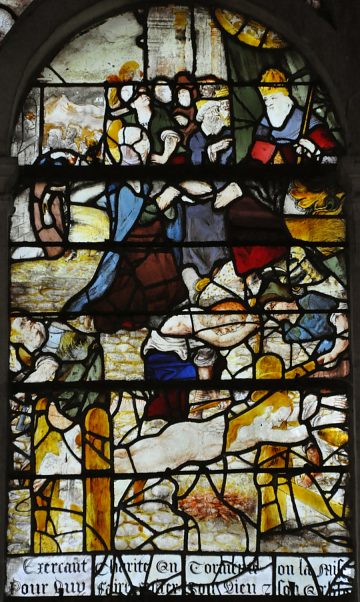

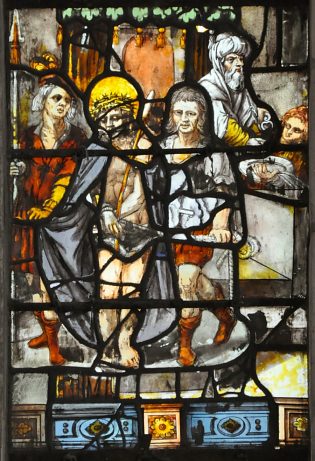

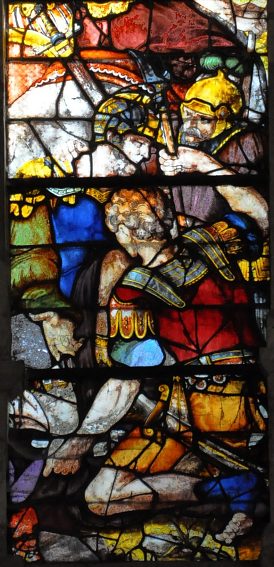

Baie

14 : La Passion, fin du XVIe siècle.

L'auteur de cette verrière est inconnu. On

l'a jadis attribuée à l'atelier Macadré, mais sans preuve.

On y remarque de nombreux bouche-trous : le contenu

de certains panneaux se présente comme un agrégat informe.

Certains panneaux sont intervertis. On note ainsi dans

le registre médian : Flagellation ; Portement de croix

avec Véronique qui essuie la face de Jésus ; Ecce homo

(donné ci-dessous). Registre supérieur : Christ aux

outrages ; Calvaire et Mise en croix extrait ci-dessus).

Les couleurs sont très chaudes ; les visages, fortement

expressifs.

Au centre du registre inférieur : remploi d'un panneau

restauré de sainte Christine.

Tympan : Dieu le Père entre deux anges.

|

|

|

Baie n°14 : panneau de la Flagellation, détail.

Fin du XVIe siècle. |

Baie n°14, panneau de l'Ecce Homo.

À l'arrière-plan : Pilate s'en lavant les mains. |

Baie n°14 : détail du panneau de la Crucifixion.

Fin du XVIe siècle.

L'entrelacement des doigts de la Vierge a-t-il une signification cachée

? |

| LES VITRAUX DES

BAS-CÔTÉS (BAIES 13 et 15 au nord ; 10 et 12 au sud |

|

Piéta vers l'entrée de l'église (fin du XVIe siècle). |

Le bas-côté nord.

Les baies 13 et 15

sont à gauche, hors de l'image. |

|

Bas-côté nord - BAIE n°13

: VERRIÈRE D'ABRAHAM, ISAAC ET JACOB, 1619 - Linard Gontier

|

|

Baie n°13 : verrière d'Abraham, Isaac et Jacob, 1619. |

|

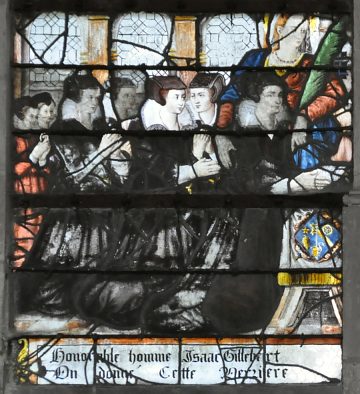

Baie

n°13 : Abraham, Isaac et Jacob, 1619.

Cette verrière est attribuée à Linard Gontier.

Le thème iconographique est illustré en quatre panneaux.

En haut : le Songe de Jacob ; le Sacrifice d'Isaac ;

Abraham partageant son repas avec trois anges. En bas

au centre : Abraham reçoit les offrandes de Melchisédech.

L'artiste s'est inspiré des gravures de Gérard de Jode

pour le Songe, le Sacrifice et les offrandes de Melchisédech.

Le partage du repas est inspiré d'une gravure de A.

Collaert d'après Goltzius.

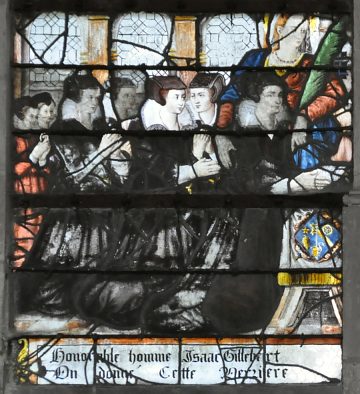

Au premier registre, le couple donateur, Isaac Gillebert

et son épouse Barbe Brisson, s'est réservé une place

de choix : à gauche, madame et ses six filles présentées

par sainte Barbe (panneau restauré) ; à droite, le donateur

et ses quatre fils agenouillés devant un prie-Dieu.

Au tympan, le Père céleste est entouré de dix anges.

|

|

|

Baie n°13, détail : Abraham s'apprête à sacrifier Isaac.

D'après une gravure de Gérard de Jode.

|

Baie n°13

: panneau du Sacrifice d'Abraham, 1619.

Dieu commande à Abraham de sacrifier son fils, qui sera donc

une victime innocente. Ce faisant, Abraham cèle l'alliance

de son peuple avec Dieu.

La pensée chrétienne voit dans ce sacrifice une préfiguration

de l'Église : la messe (c'est-à-dire le sacrifice du Christ

vivant dans l'Eucharistie) symbolise le renouvellement permanent

de cette alliance entre Dieu et son peuple.

|

|

Baie n°13, panneau des donateurs, détail : Le donateur Isaac

Gillebert et ses quatre fils sont agenouillés en prière devant un

prie-Dieu.

Linard Gontier, 1609. |

|

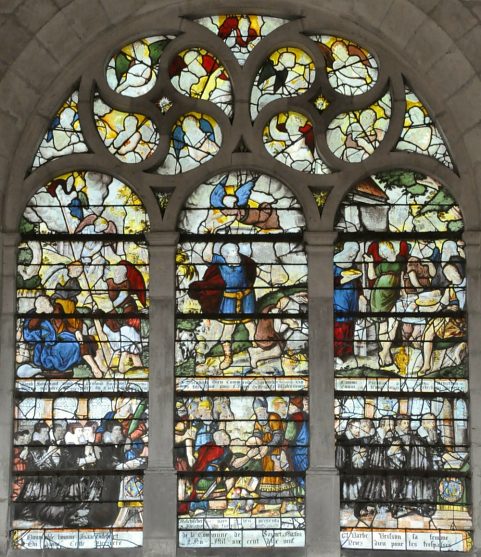

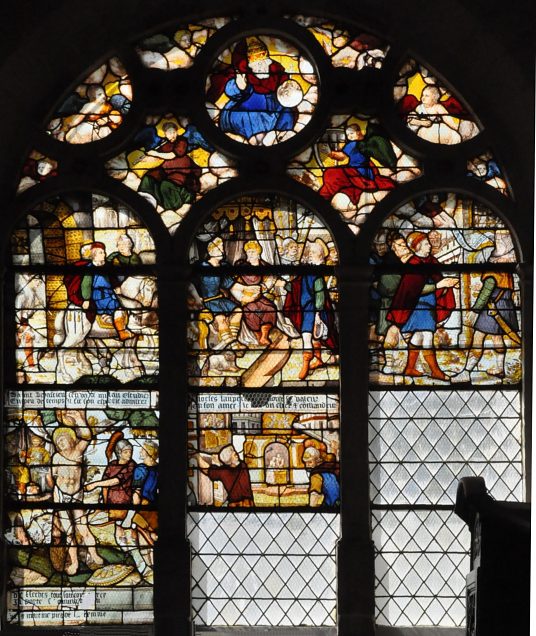

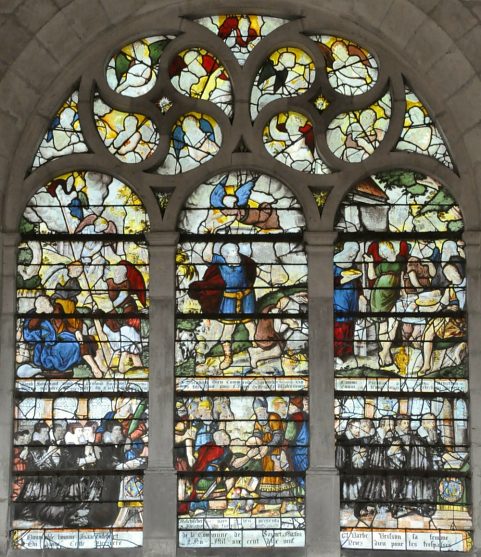

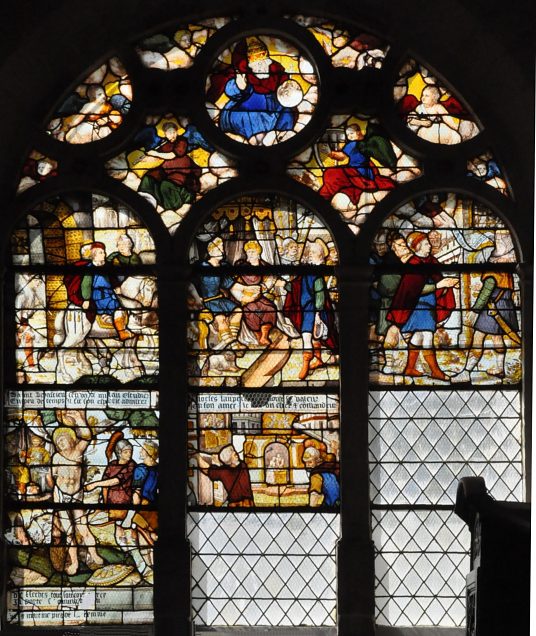

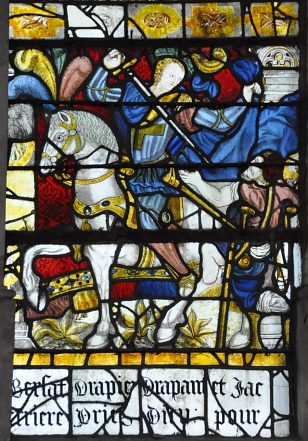

Bas-côté nord - BAIE n°15

: VERRIÈRE DE LA PRISE DE JÉRUSALEM, 1618

|

|

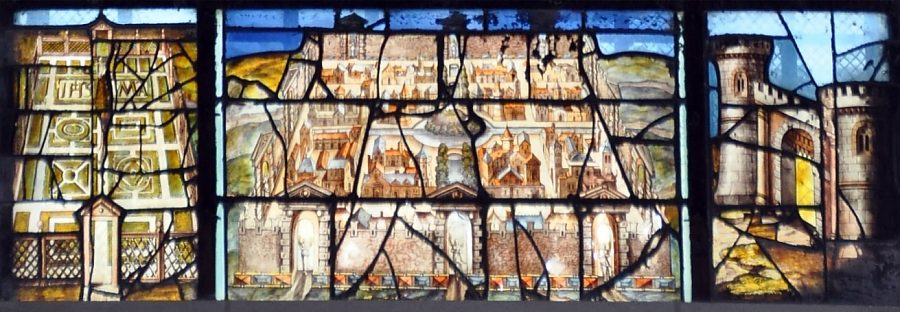

Baie n°15 : la prise de Jérusalem par Vespasien et Titus,

1618.

Atelier inconnu. |

|

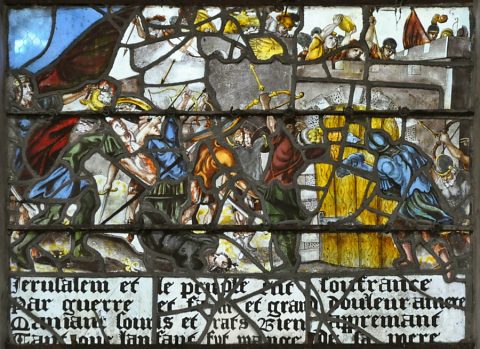

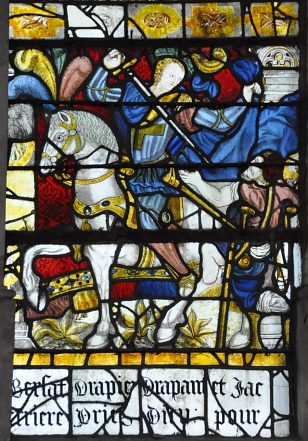

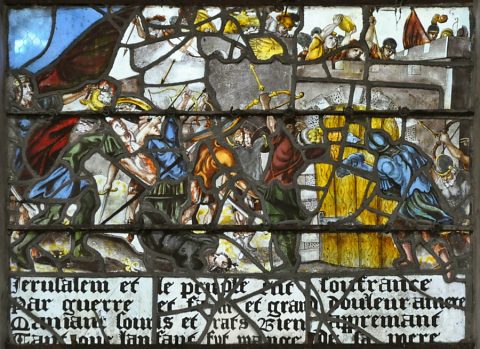

Baie

15 : la prise de Jérusalem par Vespasien et Titus, 1618.

Cette verrière est très documentée par les textes peints

au-dessous des panneaux.

Comme dans la baie

13, les donateurs, Pierre Baillet et sa femme Marie

Berthier, se sont approprié deux des trois panneaux

du registre inférieur.

Le bleu ciel azur sur lequel se détachent les scènes

historiées donne un aspect assez enjoué à l'ensemble

de la verrière, mais le dessin en lui-même n'est pas

de la meilleure facture. On en ignore l'auteur.

La verrière se lit de haut en bas et de gauche à droite.

Registre du haut : 1) En l'an 70, Titus et Vespasien

arrivent sur un char (dans la réalité, Titus a été chargé

seul par son père Vespasien de l'offensive contre les

Juifs de Judée) ; 2) le roi David avec sa lyre implore

Dieu ; 3) le prophète Nathan menace.

Registre médian : 1) Arrivée des soldats romains

qui sonnent de la trompe. Remarquons ici que la prise

de Jérusalem et le massacre des Juifs qui s'en est suivi

sont présentés comme une punition du Ciel pour venger

la mort de Jésus. Les Juifs sont clairement désignés

comme déicides (voir, à l'église Saint-Philippe-du-Roule

à Paris, l'analyse proposée de ce dilemme) ; 2) les

Romains donnent l'assaut et siège de Jérusalem ; 3)

souffrances et famine du peuple juif. Les Juifs sont

peints comme des cannibales et des avares : une mère

affamée mange le bras de son enfant et une autre femme

avale son or.

Registre du bas : Les Juifs vaincus sont vendus

à un marchand d'esclaves. Un soldat romain ouvre le

ventre d'un Juif pour y récupérer la pièce d'or que

celui-ci a avalée dans le panneau précédent ; panneaux

des donateurs.

|

|

|

|

Christ de Pitié

XVIe siècle. |

|

«La Résurrection»

Tableau du XVIIe siècle. |

|

Baie n°15 : la famine à Jérusalem.

À gauche, une femme avale ses pièces d'or ; au centre, une femme mange

le bras de son enfant, 1618. |

|

«Sion cité présumptueuse et fière

Dieu donnera signe mon merveilleuz

En toi sera grand famine sur terre

Comme manger de lor mon précieuz»

|

|

«Le Baptême du Christ»

Tableau du XVIIIe siècle. |

|

Baie 15

: panneau de la famine à Jérusalem.

Voici comment l'abbé F. Méchin décrit le panneau de la famine

à Jérusalem, donné ci-dessus, lors du Congrès archéologique

de France tenu à Troyes

en juin 1853, une époque où un certain antisémitisme sévissait

au sein du clergé français :

«Si l'histoire n'affirmait la vérité des faits suivants, le

cœur se refuserait certainement à les croire, tant ils sont

odieux et effrayants.

La scène a lieu dans l'intérieur d'une maison de Jérusalem.

Deux femmes sont assises assez loin l'une de l'autre ; leur

hideux visage porte l'empreinte d'une profonde terreur ; elles

ont hâte d'accomplir leur action ; vous diriez que le temps

va leur échapper à jamais. L'une, poussée par l'avarice plutôt

que par la faim, avale une à une les pièces d'or qui lui restent

; l'autre... ô spectacle d'éternelle horreur ! Regardez sous

cette cheminée. Devant une flamme ardente, nourrie sans cesse

par une main barbare, tourne et retourne un pauvre enfant

embroché ; il n'a plus qu'un bras, l'autre serait-il

déjà mêlé à la cendre de l'âtre ! Hélas, non ! Voyez-vous

à côté de la mangeuse d'or cette autre créature aux traits

effarés? C'est la mère du petit enfant. Elle tient pressée

entre ses deux mains crispées la tendre chair de son fils,

sa chair. Comme un[e] furie, elle la serre entre ses dents,

la déchire et la dévore avec une voracité sauvage. On dirait

que, dans son horrible festin, la barbarie de son action et

la faim qui la tourmente, doublent sa fièvre et sa démence

: ses yeux sortent de leur orbite, ses nerfs se contractent

: ce n'est plus une figure humaine.

La tradition nous a conservé le nom de cette malheureuse.

Elle s'appelait Mavie, fille d'Éléazar. On connaît assez le

motif qui l'a poussée à une pareille action.»

Il s'agit en fait de Marie, fille d'Éléazar. L'historien

Flavius Josèphe rapporte cet épisode tragique dans la Guerre

des Juifs.

Dans la ville, tout le monde finit par connaître la nouvelle.

Selon Josèphe, Titus, horrifié, en tira justification pour

détruire le temple de Jérusalem.

|

Statue polychrome d'une sainte

Femme. ---»»»

Fin du XVIe, début du XVIIe siècle.

Provient peut-être d'une Mise au tombeau. |

|

|

|

L'émaillerie

sur verre (1/2).

Cette technique date du second tiers du XVIe siècle.

Durant tout le Moyen Âge et le début de la Renaissance, un

vitrail est un assemblage de verres colorés maintenus par

des plombs qui séparent les différentes couleurs. La couleur,

c'est un pigment pris dans le verre. Et la palette des couleurs

s'est bien sûr enrichie tout au long de la période.

Au XIVe siècle arrivent le jaune d'argent, puis la sanguine

et, avec eux, le modelé en grisaille. La pâte est étalée sur

le verre, et non plus prise dans la masse, ce qui permet des

effets de relief.

À partir du second tiers du XVIe siècle, la technique de l'émaillerie

prend naissance et le travail du peintre verrier en est totalement

modifié. Désormais l'artiste peut poser la couleur au pinceau

sur le verre, ouvrant la voie à une richesse de coloris nouvelle

et à une variété accrue dans les effets du dessin. L'émail,

que l'on peut aussi appeler «couleur vitrifiable», est un

composé d'oxyde de colorant et de fondant. Il se peint sur

le verre blanc, puis est cuit au four. La chaleur le fait

s'intégrer à la verrière.

Cependant cette technique n'est pas sans difficultés car le

fondant à étaler est une pâte chaude et visqueuse. Si elle

n'est pas assez visqueuse (mauvaise mise au point), elle peut

couler sur le verre. Si elle l'est trop, les couleurs seront

modifiées à la cuisson. Sans compter l'effet de l'usure du

temps sur l'assemblage de matériaux fort différents (verre

et pâte) : dilatation, craquelures et finalement séparation

des deux composés, achevant la dégradation de l'œuvre.

Rappelons ici qu'il faudra attendre la première moitié du

XIXe siècle pour voir le directeur de la manufacture

de porcelaine de Sèvres, Alexandre Brongniart, prendre

le taureau par les cornes et lancer ses équipes de recherche

sur la mise au point, une fois pour toutes, des peintures

qui permettront de vaincre les difficultés nées de la technique

de l'émaillerie. L'art du vitrail en sera bouleversé et aboutira

au concept du «vitrail-tableau», rapprochant ainsi la peinture

sur verre de la peinture sur faïence et sur porcelaine.

---»» Suite 2/2

à droite.

|

|

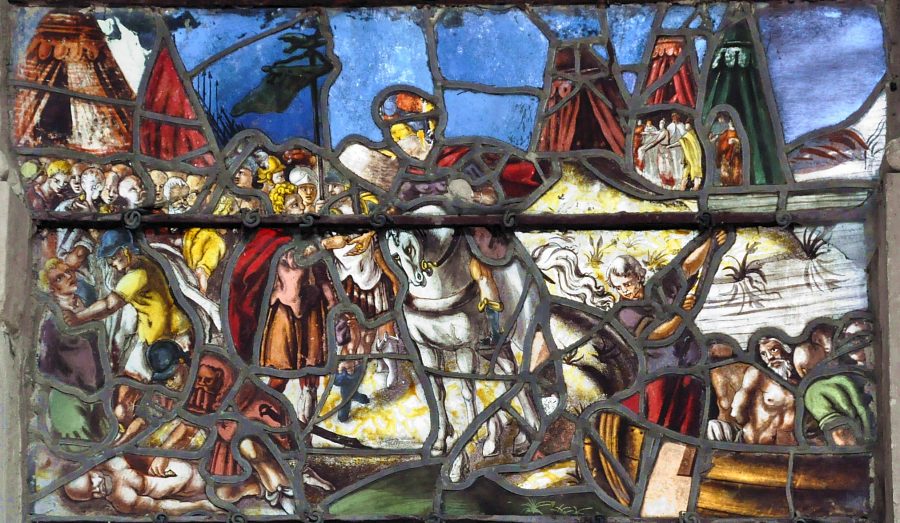

Baie n°15 : arrivée des soldats romains avec l'empereur Vespasien

et son fils Titus.

|

«Vaspasien avec son filz Titus

Comme voye par vraye signifience

Vindrent venger la mort du doux Jesus

Par franc vouloir et divine advertance.»

|

|

Baie n°15 : les Romains donnent l'assaut.

|

«Jerusalem et le peuple eut soufrance

Par guerre et faim et grand douleur amere

Manjant souris et rats bien appremant

Tant que l'anfant fut mangé de sa mere.»

|

|

|

L'émaillerie

sur verre (2/2).

---»» Revenons au XVIe siècle. La difficulté de la technique

à l'émail explique la rareté des vitraux de ce genre. «De

1595 à 1630, l'art du vitrail est en décadence partout», écrit

Françoise Bibolet. On le conçoit aisément. La nouvelle technique

avait certainement laissé envisager la création de chefs-d'œuvre,

mais c'étaient les vitraux ratés qui se multipliaient... Chez

les peintres verriers, le découragement dut succéder à la

déception. Toutefois, à Troyes,

un peu moins d'un siècle après le début de l'émaillerie, Linard

Gontier releva le défi et, grâce à un talent hors pair, réussit

à créer les chefs-d'œuvre attendus.

Linard (ou Léonard) Gontier est né à Troyes

vers 1566 et mort vers 1641. Il travaillait avec ses deux

fils, qu'il a sans aucun doute formés. Le plus connu est Linard

le Jeune (1601 - vers 1642). Le second est Nicolas.

Le Corpus Vitrearum parle aussi d'un Jean Gontier sans

préciser le lien de parenté.

Lisons Françoise Bibolet : «Tout en continuant d'utiliser

les verres colorés, les Gontier seuls ont su appliquer l'émail

avec un art discret et sûr. Ils ont continué la technique

ancienne du verre teint dans la masse, mais rehaussé de touches

d'émail dans les fonds de paysages, arbres, perspectives ou

animaux, dans les visages d'une foule, dans les broderies

des vêtements.»

Les Gontier utilisèrent leur art avec maestria dans les petits

vitraux. On peut en voir dans les bas-côtés de Saint-Martin.

Voir aussi le vitrail de l'Immaculée

Conception à la chapelle du Saint-Sacrement de la cathédrale

Saint-Pierre-et-Saint-Paul. C'est par leurs grandes verrières

qu'ils ont surtout marqué l'histoire de l'art champenois,

mêlant là aussi verres de couleur et émail.

À Saint-Martin, les baies hautes du chœur

sont illuminées de grandes scènes historiées des Gontier étalées

sur plusieurs lancettes : vie

de saint Pierre, vie

de saint Jean-Baptiste et Annonciation.

À la cathédrale, les Gontier ont réalisé le célèbre

Pressoir mystique. D'autres peintres verriers les ont

suivis sur la même voie : les Macadré à Saint-Nizier

; Jean Barberat dans le chœur de Saint-Pantaléon.

Source : «Les vitraux de Saint-Martin-es-Vignes»

de Françoise Bibolet, La Renaissance, Troyes, 1959.

|

|

Baie n°15 : Les Juifs vaincus sont vendus à un marchand d'esclaves.

À gauche en bas : un soldat romain ouvre le ventre d'un Juif pour

y récupérer la pièce d'or que celui-ci a avalée. |

|

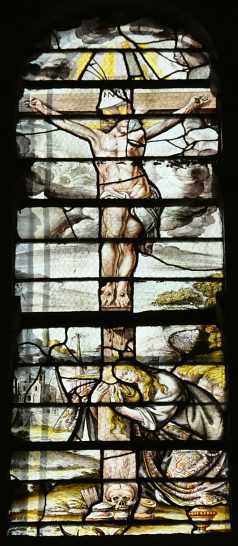

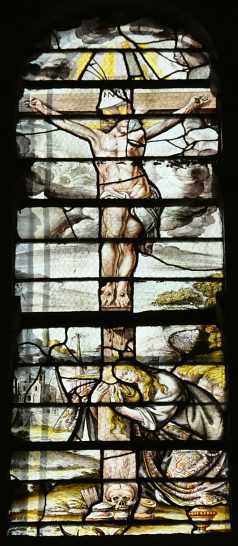

Bas-côté sud - BAIE

n°10 : VERRIÈRE DE LA GENÈSE ET DE LA RÉDEMPTION, 1600

|

|

Baie n°10 : verrière de la Genèse et de la Rédemption,

1600.

(aussi appelée verrière du Péché Originel) |

|

Baie

10 : La Genèse et la Rédemption, 1600.

Cette verrière, dont l'auteur n'est pas connu, traite

de la Genèse, un thème très à la mode dans les églises

champenoises au XVIe siècle. La lecture se fait de haut

en bas.

Au tympan, Dieu crée le ciel et la terre, les astres,

les animaux et la verdure. Puis il crée Adam. Il interroge

Adam et Ève après leur désobéissance. Le couple s'enfuit.

Enfin, un ange, qui brandit une épée, leur interdit

l'entrée du Paradis.

La lancette centrale est occupée par la scène de la

Crucifixion qui se veut ici Rédemption, opposée à la

faute originelle. Le texte consacré au donateur est

difficilement lisible.

|

|

| «Noli me tangere»,

tableau attribué à Cossard, XVIIe siècle ---»»» |

|

|

Chapelle latérale sud du Sacré-Cœur. |

|

|

Le retable de la chapelle latérale sud dite de la Vierge. |

|

Bas-côté sud - BAIE

n°12 : VERRIÈRE DE SAINT SÉBASTIEN

|

|

Baie n°12 : verrière de saint Sébastien.

Début du XVIIe siècle. |

|

Baie 12, détail : le Martyre de saint Sébastien.

«La Sagittation»

Début du XVIIe siècle. |

. Christ aux outrages.

XVIe siècle. |

|

Baie

12 : Vie de saint Sébastien, début du XVIIe siècle.

L'auteur de ce vitrail aux saynètres très colorées n'est pas

connu. Un rapprochement de style pourrait l'attribuer à Linard

Gontier. Seul le nom de la donatrice, Martine Pichot, est

inscrit sur le panneau inférieur. Sébastien chevauche vers

Milan ; il est nommé chef de l'armée par Dioclétien et Maximien

; puis arrêté et martyrisé. Le demi-panneau montre les bourreaux

tuer Sébastien à coups de gourdins. Le panneau disparu à droite

illustrait certainement la découverte du corps du martyr.

|

Triptyque «Vie de saint Edme», peinture sur bois.

Mariage mystique avec la Vierge ; naissance de Saint Edme ; saint

Edme consacré archevêque de Cantorbéry. |

|

LE TRANSEPT ET SES GRANDES

VERRIÈRES NORD ET SUD (Baies 6 et 9)

|

|

|

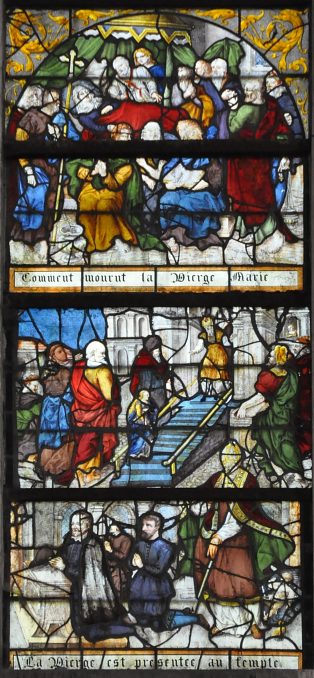

BAIE n°9 : GRANDE VERRIÈRE

DE LA VIE DE SAINT MARTIN ET DE LA VIERGE, XVIe et XVIIe siècles

|

|

La verrière de la baie n°9 (11,80 mètres de haut)

dans le bras nord du transept. |

Baie n°9, détail : le baptême de Martin.

Début du XVIIe siècle. |

|

|

|

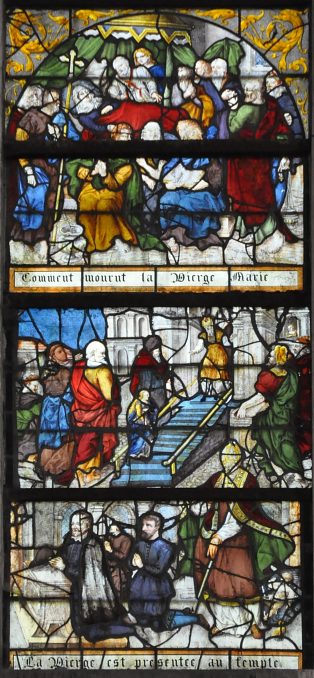

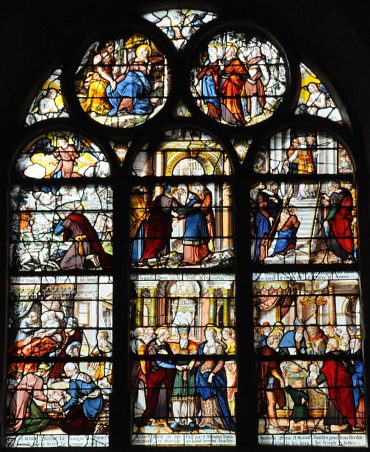

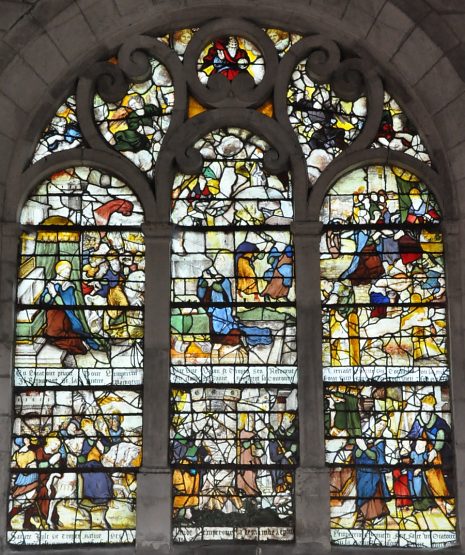

Baie

9 : Vie de saint Martin et Vie de la Vierge.

Cette verrière composite, haute de

11,80 mètres, comprend trois parties.

La partie inférieure, du début du XVIIe siècle,

illustre des épisodes de la vie de saint Martin.

Les deux registres de la partie médiane montrent

quatre saynètes relatives à la vie de la Vierge

(Présentation au Temple, Annonciation, Dormition

et Assomption). Datées du milieu du XVIe siècle,

elles proviennent de la chapelle de la Vierge

de l'ancienne église.

Les saynètes encadrent un grand vitrail consacré

à saint Paul, daté de 1505, et provenant lui aussi

de l'ancienne église.

Le tout est surmonté de trois panneaux en grisaille

réalisés par Jean Barbarat, datés aux alentours

de 1654 : sainte Anne et la Vierge, saint Nicolas,

le Christ de la Résurrection.

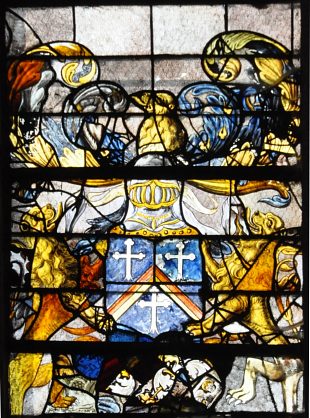

Au tympan, les armoiries de la famille d'Autruy

(XVIIe siècle) sont accompagnées de deux écussons

modernes symbolisant la Foi et la Charité.

|

|

Baie n°9 : verrière de la vie de saint Martin

Partie basse : début du XVIIe siècle,

Partie médiane : milieu du XVIe,

Partie supérieure : vers 1654,

Tympan : XVIIe et XIXe siècles. |

Baie n°9, détail de la partie basse :

Les donateurs, Jacques Bardin et sa femme, Linarde Sauger,

sont présentés par leurs saints patrons : saint Jacques

pour l'époux, saint Léonard pour l'épouse.

Début du XVIIe siècle. |

«««--- Baie

n°9, saynètes de la partie basse :

présentation de la Vierge au Temple et Dormition.

En bas, trois donateurs sont présentés par saint

Claude. |

|

|

|

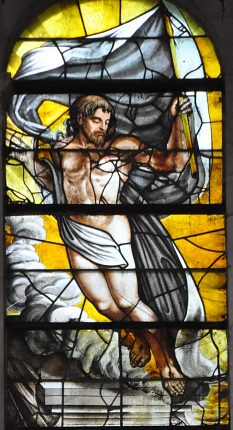

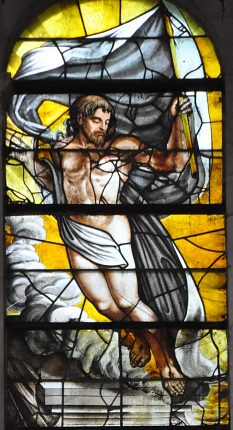

Baie n°9, détail : le Christ de la Résurrection.

Vers 1654.

Grisaille de Jean Barabat, posée en 1895. |

Baie n°9, détail : saint Martin partage son manteau.

Début du XVIIe siècle. |

Chapelle du bras nord du transept

et son retable en bois. |

Baie n°9, détail : Linarde Sauger,

donatrice des vitraux de la vie de saint Martin.

Début du XVIIe siècle. |

|

|

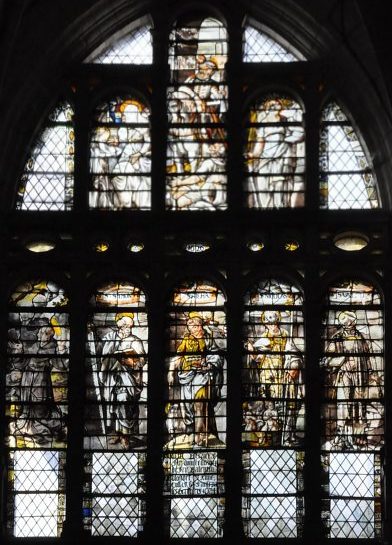

BAIE n°6 : GRANDE VERRIÈRE

DE L'APOCALYPSE, 1505, 1611, 1654

|

|

|

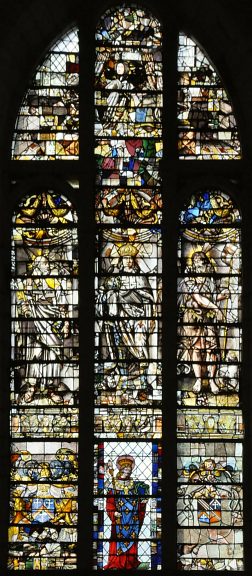

Baie n°6 ---»»»

Verrière de l'Apocalypse.

Partie inférieure, 1611,

Saint Louis, 1505,

Grandes grisailles, 1654.

|

|

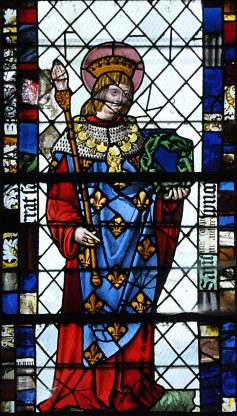

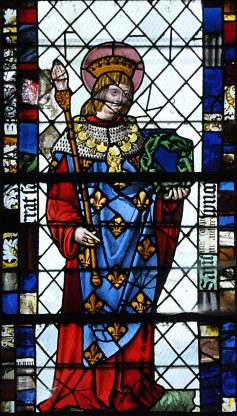

Baie n°6, détail : saint Louis.

Il porte le collier de l'ordre de Saint-Michel

et tient la couronne d'épines à la main.

1505.

Cette lancette doit être rapprochée des verrières

hautes de la cathédrale

de Troyes. |

Baie n°6, détail : partie centrale du tympan.

Y a-t-il trace de fragments d'une Annonciation

dans cet agrégat de bouche-trous ?

|

|

|

|

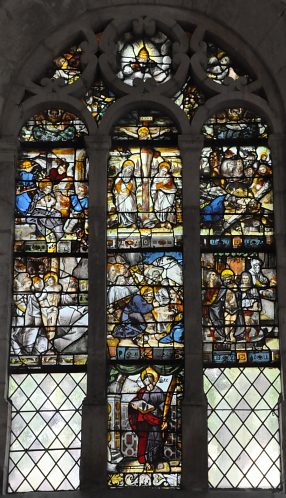

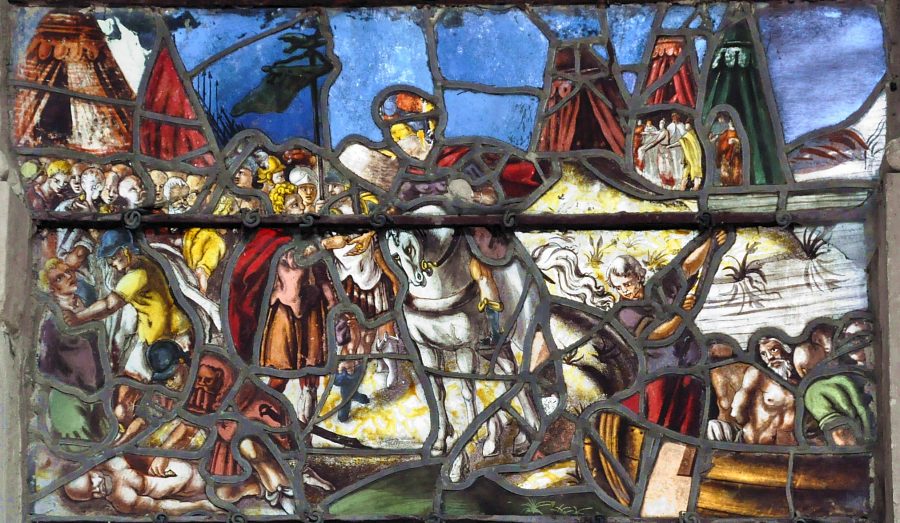

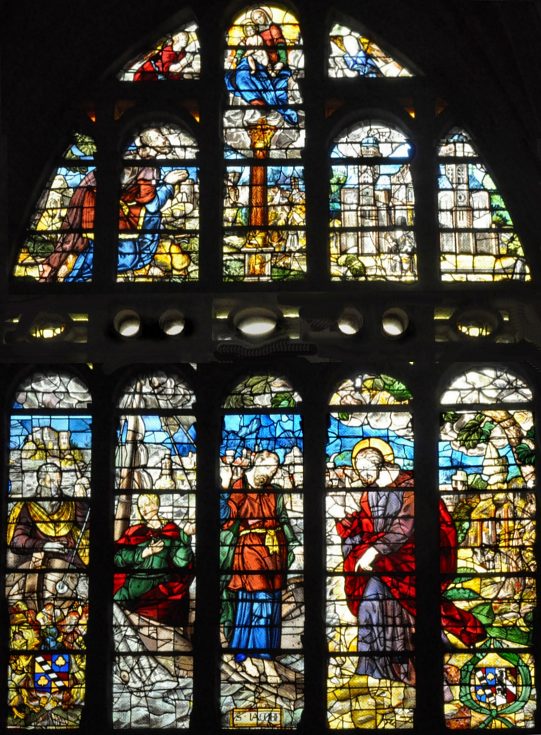

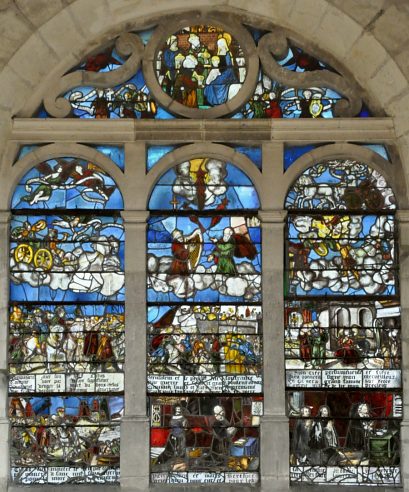

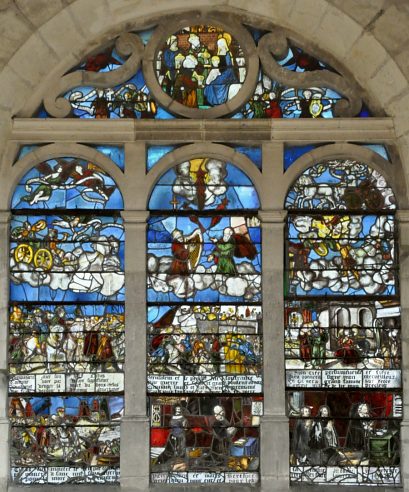

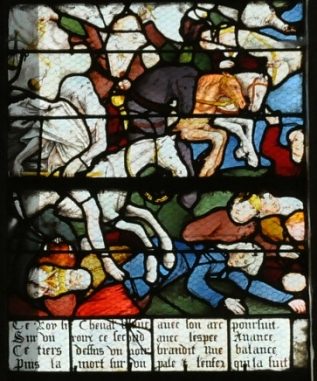

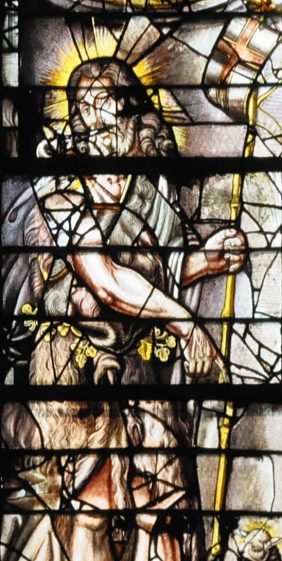

Baie

6 : l'Apocalypse.

Cette grande verrière de 11,80 mètres de haut occupe

le bras sud du transept.

Elle se compose de deux étages : l'Apocalypse en bas

avec ses trois registres ; au-dessus de l'étrésillon,

saint Louis entouré d'armoiries, puis trois grisailles

de saints.

Les scènes de l'Apocalypse (1611) rappellent

les vitraux de l'église Saint-Nizier

sur le même thème. Leurs auteurs nous sont inconnus.

La touche des peintres verriers étant assez voisine,

il se peut que ce soit le même.

Comme à Saint-Nizier,

les vitraux de l'Apocalypse imitent la suite que Dürer

a gravée sur bois entre 1496 et 1498.

Dans l'image

plus bas, l'illustration de la Bête avec ses sept

têtes, qui sort de la mer, et du bélier cornu qui sort

de la terre, est tout à fait semblable à l'illustration

que l'on voit à Saint-Nizier.

À l'étage supérieur, saint Louis (ci-contre)

porte le collier de l'ordre de Saint-Michel autour du

cou et tient la couronne d'épines à la main. Ce vitrail,

daté de 1505, provient de l'ancienne église Saint-Martin.

Les deux lancettes, de part et d'autre, sont datées

du XVIIe siècle. Peintes à l'émail, on y trouve les

armoiries des donateurs : à gauche, Louis d'Autruy ;

à droite, son épouse, Anne de Villeprouvée.

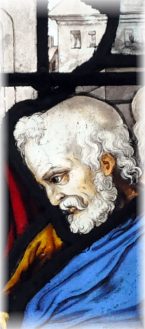

Au-dessus, les trois grandes grisailles, dues à Jean

Barbarat, sont datées de 1654 : saint Pierre, saint

Louis empereur et saint Jean-Baptiste. Ce sont vraisemblablement

les saints patrons de donateurs disparus.

Le tympan est un agrégat de bouche-trous. Le Corpus

Vitrearum se demande s'il ne s'y trouve pas des

fragments d'une Annonciation. Est-ce dû à la présence

d'un visage féminin ?

L'ensemble de la verrière a été restauré en 1880 par

Vincent-Larcher et son fils Saint-Ange.

|

|

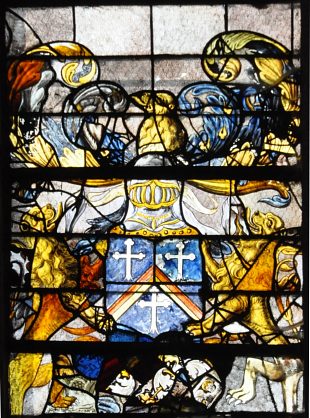

Baie n°6, détail : armoiries de Louis d'Autruy (peintes

à l'émail).

XVIIe siècle. |

Baie 6, détail : saint Pierre par Jean Barbarat.

1654. |

|

Baie n°6, détail : personnages en grisaille et jaune d'argent par

Jean Barbarat (1654).

Saint Pierre, saint Louis empereur et saint Jean-Baptiste. |

|

Dans l'Apocalypse, le Christ

traverse les nuages sur un cheval blanc et s'en va vaincre

la Grande Prostituée, jeune femme d'une grande beauté,

assise sur un animal à sept têtes.

La femme représente Babylone ou Rome, la cité idolâtre.

|

|

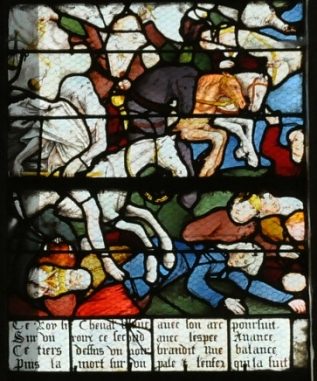

Baie n°6, détail : les quatre Cavaliers de l'Apocalypse. |

|

«Ce roy sur cheval blanc avec son arc poursuit,

Sur un roux ce second avec l'espée avance,

Ce tiers dessus un noir brandit une balance,

Puis la mort sur un pâle, et l'enfer qui

la suit.»

|

|

|

Baie n°6, détail : la Grande Prostituée

(qui représente Babylone ou Rome).

|

«Sur la beste pleine d'abomination,

Une femme à la coupe aux fornication.

Du ciel un cavalier à la robe sanglante

Vient, ayant en la bouche une espée tranchante.»

|

|

Baie 6, détail : saint Jean-Baptiste

par Jean Barbarat, 1654. |

Baie n°6, détail : La Bête séduit les habitants de la terre.

Voir un panneau similaire à l'église Saint-Nizier

de Troyes.

|

«Icy sort

de la mer un horrible animal

Monstre sept foies testu et fourny de dix cornes

Qui d'ennorme blasphème oubtrepassant les bornes

A reçu du dragon pouvoir de faire mal. 1611.»

|

|

|

LE TRANSEPT ET SES GRANDES

VERRIÈRES (Baies 107, 108 et 109)

|

|

|

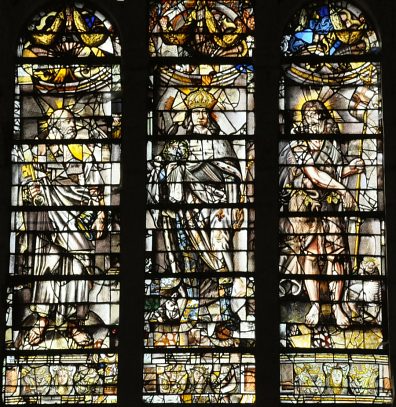

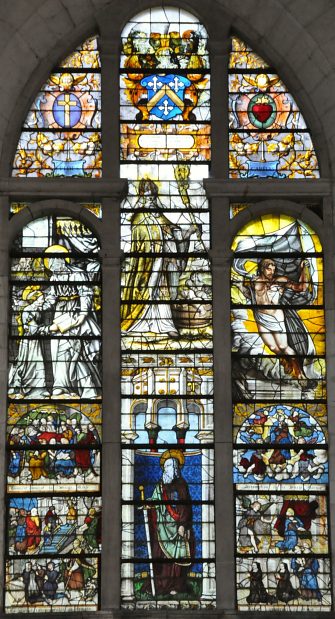

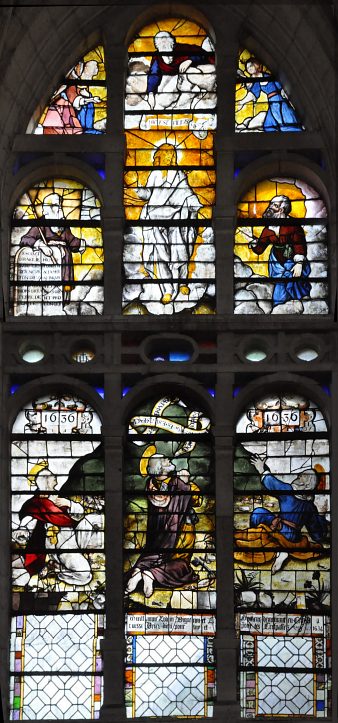

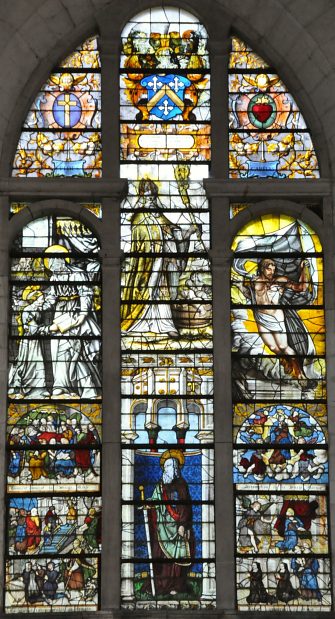

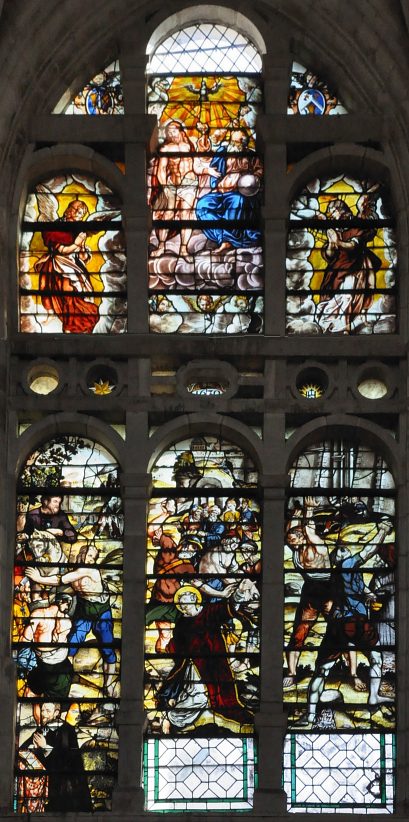

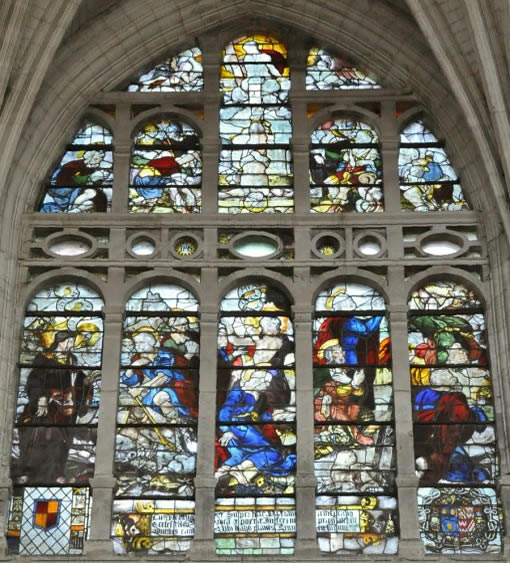

BAIE n°107 : VERRIÈRE DE

LA TRANSFIGURATION, 1636

|

|

|

|

|

BAIE n°108 : VERRIÈRE DU

MARTYRE DE SAINT ÉTIENNE, 1639 - atelier de Linard Gontier

|

|

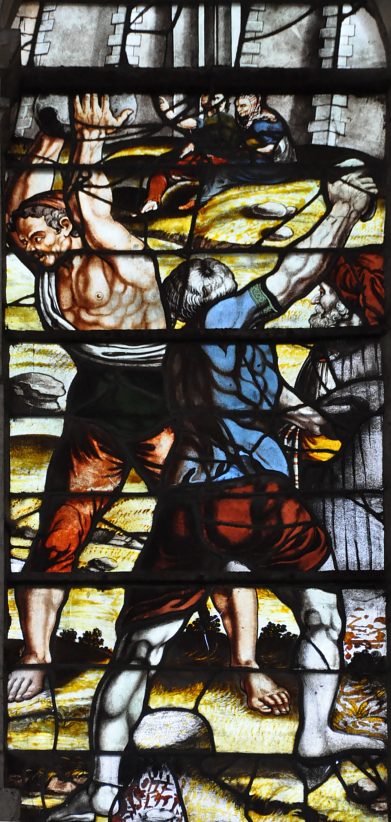

Baie 108 : le Martyre de saint Étienne, 1639. |

Baie 108, détail : les bourreaux à l'œuvre. |

Baie 108, détail : le cheval d'un bourreau. |

|

Baie

108 : le Martyre de saint Étienne, 1639.

Cette grande verrière (7,0m x 3,0m) a été réalisée par Jean

Gontier sur un dessin de son père Linard. Le père a tiré

son inspiration d'une gravure de Dominique Florentin, qui

s'est lui-même inspiré d'une gravure de Julio Romano.

Alors qu'il est lapidé à mort, Étienne, diacre de la première

église de Jérusalem, a une vision de la Trinité, représentée

ici entre deux anges adorateurs.

Le donateur du vitrail s'est figuré dans le soubassement.

On ignore son identité. La lancette centrale montrant Étienne

a été fortement restaurée.

En haut de cette lancette, l'artiste a représenté le jeune

Saül de Tarse qui garde les habits des bourreaux (et qui assiste

passivement à la lapidation).

Un rappel des conditions de l'exécution du diacre Étienne

est donné à l'église Notre-Dame

de Lourdes à Nancy.

|

|

Baie 108, détail : le jeune Saül de Tarse

observe les bourreaux (haut de la lancette centrale). |

|

BAIE n°109 : VERRIÈRE DE

SAINTE GUDULE, 1ère moitié du XVIe siècle

|

|

Baie 109, détail : sainte Gudule.

1er quart du XVIe siècle.

Un diable vert s'efforce d'éteindre le cierge de la sainte,

tandis que, sur la gauche, un angelot le rallume.

|

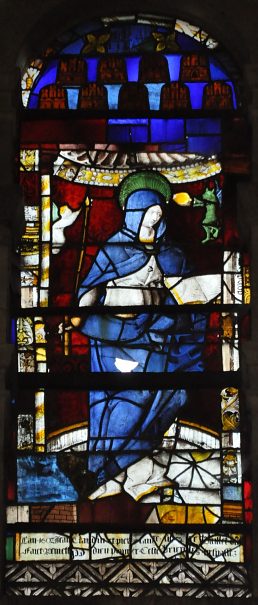

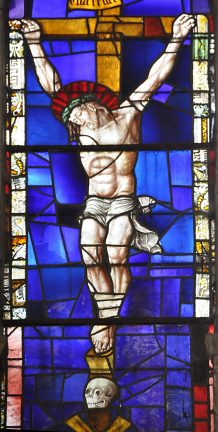

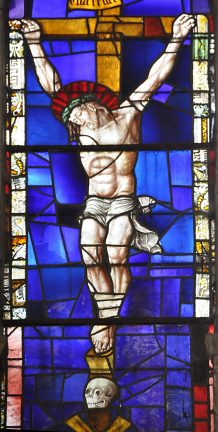

Baie 109, lancette du bas : Crucifixion

Vers 1530 (?)

| Détail : le visage

du Christ crucifié ---»»» |

|

|

Baie

109 : la Crucifixion et sainte Gudule, 1523.

Ces deux vitraux proviennent de l'ancienne église

Saint-Martin. Selon Françoise Bibolet, il est

probable qu'ils étaient placés dans la fenêtre

axiale du sanctuaire.

Les auteurs, à l'évidence différents, des deux

vitraux ne sont pas connus.

Selon le Corpus Vitrearum, le Christ pourrait

dater de 1530.

Le vitrail de sainte Gudule, en habit de moniale

sur un damas rouge, est daté du premier quart

du XVIe siècle.

|

|

Statue polychrome de sainte Madeleine.

Fin du XVIe - début XVIIe siècle.

(Provient peut-être d'une Mise au tombeau.) |

|

|

Baie 109 : verrière de sainte Gudule.

Statue de saint Laurent.

XVIIe siècle. |

|

|

LE CHŒUR ET L'ABSIDE DE L'ÉGLISE

SAINT-MARTIN-ÈS-VIGNES

|

|

Le chœur de l'église et le déambulatoire nord embelli de vitraux du

XVIIe siècle.

Les arcades sont en plein cintre, contrairement à celles de la nef

qui sont en arc-brisé.

On voit ici, le long du déambulatoire, de gauche à droite : les verrières

7, 5,

3 et 1. |

|

«««--- Le chœur et l'abside

avec les verrières 101-100-102.

La baie axiale 0

reçoit un vitrail du XIXe siècle

illustrant la vie de saint Joseph. |

La voûte du chœur s'étend sur trois travées.

La travée orientale est à trois pans.

Les Évangélistes se trouvent

dans les clés de la travée médiane. ---»»» |

|

CLÉS DE VOÛTE DU

CHŒUR

2e TRAVÉE |

|

Saint Jean l'Évangéliste et son aigle. |

Saint Luc l'Évangéliste et le taureau. |

|

|

Clé pendante à l'abside.

«««--- Baie 0

Saint Joseph et quatre épisodes de sa vie :

Mariage avec Marie,

Fuite en Égypte,

Sainte Famille,

Mort.

Atelier Martin Hermanovska, 1857. |

|

«La Descente de croix»

Tableau de l'École troyenne.

Atelier de la famille de Jacques de Létin.

|

|

BAIE n°1 : VERRIÈRE DE LA

LÉGENDE DE LA CROIX, 1500 et 1562

|

|

Baie n°1 : verrière de la Légende de la Croix, 1562.

Le panneau central du bas est un remploi d'une Mise au tombeau

datée de 1500

et posée au XIXe siècle après bris du panneau. |

|

Baie

n°1 : la Légende de la Croix, 1500 et 1562 (2/2).

---»» Panneau de droite de la rangée

supérieure : le bois du pont est enfoui sous terre.

Il est redécouvert quand on creuse la piscine probatique.

Conformément au présage de la reine de Saba, il servira

à la croix du Christ.

Les bordures, du XVIe siècle, sont en grisaille et jaune

d'argent.

Au tympan : Invention de la croix par sainte Hélène

et Exaltation de la croix par Héraclius Ier. Voir un

développement de ce dernier thème à l'église Sainte-Croix

à Bordeaux.

Dans sa description de trois verrières de Saint-Martin

pour le Congrès archéologique de France tenu

à Troyes

en 1853, l'abbé F. Méchin croit savoir que le panneau

central du bas a été brisé, quelques années plus tôt,

par un malfaiteur qui s'est introduit dans l'église.

«Aujourd'hui on regrette de voir en place, écrit-il,

une mise au sépulcre qui nous semble bien ordinaire.

Du reste, on peut retrouver à St-Pantaléon (...) le

sujet tel qu'il existait à Saint-Martin». L'abbé termine

sa remarque en se félicitant que les vitraux soient

maintenant protégés à l'extérieur par de solides grillages...

Le panneau en question, visible à l'église Saint-Pantaléon

dans la baie

n°1, est donné ci-contre : un ange donne à

Seth le rameau que celui-ci doit planter sur la tombe

d'Adam, son père. Notons en passant que ce vitrail de

la baie n°1, daté de 1540, est le seul vitrail polychrome

de Saint-Pantaléon.

Tous les autres sont en grisaille.

|

|

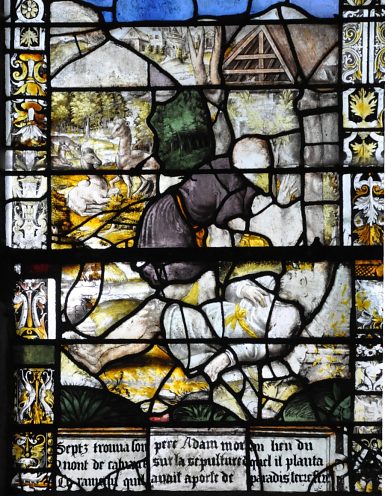

Baie 1, détail : Adam sur sa tombe. |

|

|

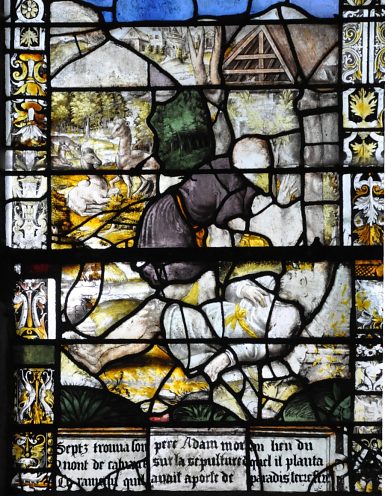

Baie

n°1 : la Légende de la Croix, 1500 et 1562 (1/2).

La verrière date de 1562 et vient de

l'ancienne église Saint-Martin qui sera détruite en

1590. Le panneau central du bas a été brisé. La Mise

au tombeau que l'on y voit, datée de 1500, est un remploi

très restauré au XIXe siècle.

Ce panneau central brisé représentait un ange qui apportait

un rameau de l'Arbre de vie du Paradis terrestre. Le

panneau de droite dans le registre du bas montre Seth,

troisième fils d'Adam, plantant ce rameau sur la tombe

de son père.

Registre supérieur : Salomon fait abattre l'arbre. Impropre

pour construire le temple, il est utilisé comme pont

au-dessus d'une rivière. Pont que la reine de Saba refuse

de traverser par respect pour ce qu'il représente :

sur ce bois, le Rédempteur sera crucifié.

---»» Suite 2/2

ci-dessous à gauche.

|

|

Baie n°1, détail : Seth plante le rameau sur la tombe

de son père, Adam.

Atelier inconnu, 1562. |

ÉGLISE SAINT-PANTALÉON À TROYES

Verrière de la légende de la croix (vers 1540), détail :

un ange donne à Seth le rameau que ce dernier doit planter sur

la tombe de son père.

C'était vraisemblablement à l'origine le thème du panneau central

brisé de la baie

n°1 de Saint-Martin. |

|

Baie n°1, détail : Des animaux fabuleux accompagnent Seth

plantant le rameau sur la tombe d'Adam, son père.

|

Baie n°1, détail : Mise au tombeau, 1500.

Remplace un panneau brisé au XIXe siècle. |

Baie n°1, détail : Les donateurs sont présentés par leurs

saints patrons respectifs, saint Nicolas et saint Edme. |

|

«««--- L'artiste a peint

des animaux fabuleux, voisins des chevaux. A-t-il voulu

représenter

des animaux dont il avait entendu parler, mais qu'il

n'avait jamais vus ? Sur ce même thème,

voir l'«éléphant» dans un chapiteau de l'abbaye

aux Dames à Caen.

|

|

|

Le déambulatoire de l'église Saint-Martin ne possède pas de chapelles

rayonnantes..

De gauche à droite, les verrières 3,

1 et 0. |

Statue de saint Martin à cheval dans le déambulatoire.

Début du XVIe siècle. |

|

BAIE n°3 : VERRIÈRE DE LA

CÈNE, 1607

|

|

Baie n°3 : verrière de la Cène, 1607. |

Baie n°3, détail : saint Martin partageant son manteau.

Le saint porte un vêtement du XVIe siècle.

Il faudra attendre le XIXe siècle pour que saint Martin

soit représenté avec une tenue conforme à son statut

d'officier de la légion romaine. |

|

|

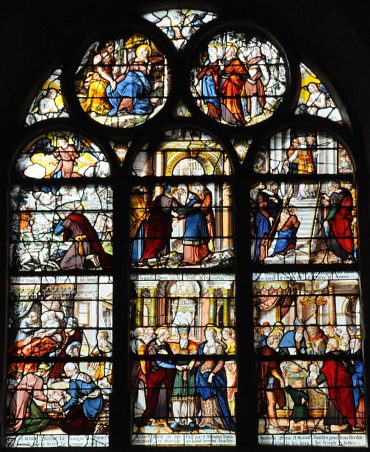

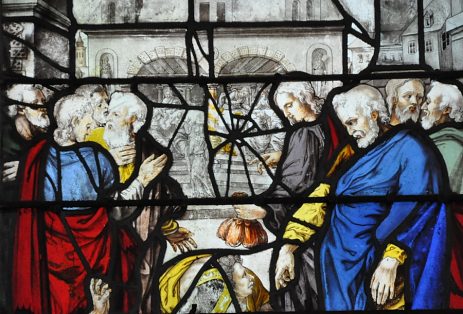

Baie

3 : la Cène, 1607.

Cette verrière, dont l'auteur est inconnu, a été offerte par

Jacques Bersat, drapier drapant, et Jacquette Cloquemy, son

épouse. Tous deux sont introduits par saint Jacques dans le

panneau gauche du registre du bas.

À droite en bas, saint Nicolas se tient dans une niche d'architecture

dont les piliers imitent le marbre.

En haut, la Cène est illustrée par trois saynètes. Celle du

centre a été très restaurée.

Dans la saynète partielle donnée ci-contre, Jésus annonce

aux apôtres que l'un d'entre eux le trahira. Sur la droite,

Jean se montre confiant, tandis que, au premier plan, Judas,

en costume jaune, s'accroche à sa bourse.

Au tympan : Trinité souffrante et Christ de l'Apocalypse.

Des têtes d'anges remplissent les écoinçons.

|

|

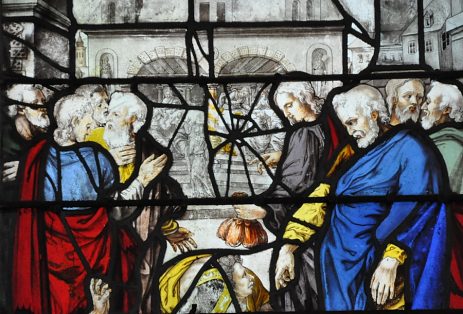

«««--- Baie n°3, détail :

Jésus annonce aux apôtres

que l'un d'entre eux le trahira.

1607.

|

|

|

BAIE n°4 : VERRIÈRE DE LA

VIE DE SAINTE ANNE, 1623 - Linard Gontier

|

|

Baie n°4 : verrière de la vie de sainte Anne, 1623.

Verrière attribuée à Linard Gontier.

|

|

Baie n°4

: Vie de sainte Anne, 1623.

Cette verrière, attribuée à Linard Gontier,

est l'une des plus remarquables de l'église. Luminosité des

coloris, finesse des dessins, multiplicité des détails pittoresques,

richesse des vêtements en font un vrai chef-d'œuvre du vitrail

du début du XVIIe siècle. Le Corpus Vitrearum note

que l'artiste a utilisé la sanguine et les émaux de couleurs

variées dans toute la composition. Il mentionne aussi que

l'œuvre a été peu restaurée.

Chaque panneau est illustré d'une légende. Pour deux d'entre

eux, le Refus de l'offrande de Joachim au Temple et

la Prière de Joachim dans le désert, le peintre verrier

s'est inspiré de l'ouvrage d'Albrecht Dürer, la Vie de

la Vierge, réalisé entre 1504 et 1511.

On donne ci-dessous les légendes en ancien français. Lecture

de bas à haut et de gauche à droite :

Registre inférieur :

1) Naissance d'Anne (image ci-contre) :

«Le Ciel bénin versant sa benigne influence

De saincte Anne benist la divine naissance.»

2) Mariage d'Anne et de Joachim :

«Saincte Anne en âge fust par le Vouloir

divin

Conjoincte en mariage au sainct homme Joachin.»

3) L'offrande est repoussée par le grand-prêtre :

«Saincte Anne et sainct Joachin, pour

leurs stérilitez,

Furent, selon la loy, hors du Temple, jettez.»

Registre supérieur :

4) L'ange avertit Joachim qu'il aura une fille :

«L'ange asseure Joachin qu'Anne sa femme

chere

De stérile seroit de la Vierge la mere.»

5) Rencontre à la Porte dorée :

«Saincte Anne et sainct Joachin, qui

estoient séparez

A la Porte Dorée ilz se sont rencontrez.»

6) Présentation de Marie au Temple :

«La Vierge estant à Dieu par ses parents

vouée

Au sainct Temple elle fut receue et avouée.»

Au tympan, à gauche, un ange apparaît à sainte Anne. Celle-ci

a la vision de sa descendance (donnée dans le soufflet de

droite) : Marie, Jésus et les deux filles d'Anne issues de

ses mariages ultérieurs légendaires, à savoir Marie-Cléophas

et Marie-Salomé (accompagnées de leurs enfants, dont saint

Jean).

Cette image est connue comme la Sainte Parenté de la Vierge.

|

|

Baie n°4, détail du tympan : un ange apparaît à sainte Anne.

1623, verrière attribuée à Linard Gontier. |

Baie n°4, détail : la Naissance de sainte Anne. |

Baie n°4 : prière de Joachim dans le désert.

L'ange avertit Joachim qu'il aura une fille. |

|

BAIE n°5 : VERRIÈRE DU CREDO,

1606 - Linard Gontier

|

|

Baie n°5 : verrière du Credo, 1606.

Cette verrière est attribuée à Linard Gontier.

Le panneau inférieur à droite affiche les armoiries de la famille

Le Tartier, donatrice. |

Baie n°5, détail : la Pentecôte.

|

Baie n°5, détail : la Communion des saints.

Les apôtres Pierre et Jean font l'aumône aux pauvres. |

|

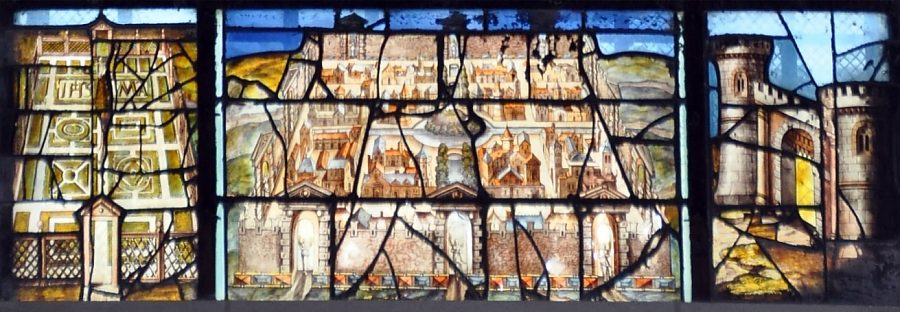

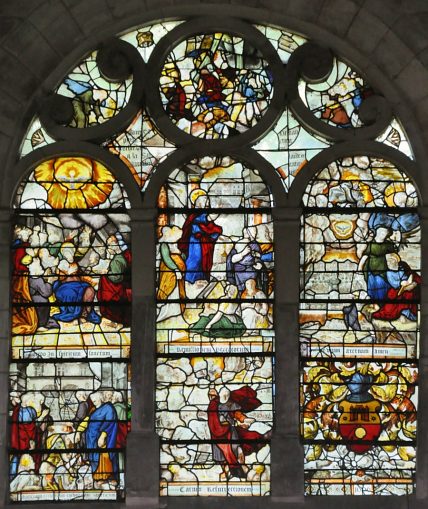

Baie

n°5 : le Credo, 1606.

Attribuée à Linard Gontier, la verrière

du Credo illustre la foi chrétienne.

Au registre supérieur : la Pentecôte ; la Rémission des péchés

par saint Pierre ; la Vie éternelle symbolisée par la Jérusalem

céleste.

Au registre du bas : La Communion des saints ; la Résurrection

(les squelettes se relèvent devant le prophète Ézéchiel) ;

armoiries des donateurs (la famille Le Tartier) avec heaume

et lambrequins.

Dans le panneau de la Jérusalem céleste symbolisant la vie

éternelle, Linard Gontier a reproduit, en la simplifiant,

une partie d'une gravure réalisée par Nicolas Prévost, elle-même

inspirée d'un dessin de Martin de Vos.

Il est intéressant de noter que Linard Gontier va réutiliser

cette gravure en 1623 pour réaliser la verrière de l'Immaculée

Conception destinée à la collégiale Saint-Étienne disparue

au début du XIXe siècle.

La verrière, quant à elle, n'a pas disparu. Elle se trouve

dans la chapelle

du Saint-Sacrement de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

de Troyes.

Au tympan : décollations de sainte Jule et de l'empereur Claude

(voir la verrière de la baie

n°7).

Utilisation de sanguine pour plusieurs visages et d'émaux

pour les décors.

|

|

Baie n°5, détail : la Jérusalem Céleste.

Représentation réduite d'une gravure de Nicolas Prévost inspirée d'un

dessin de Martin de Vos. |

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL À TROYES

Chapelle

du Saint-Sacrement

Vitrail de l'Immaculée Conception, détail.

Linard Gontier, 1623. |

|

BAIE n°7 : VERRIÈRE DE LA

VIE DE SAINTE JULE, 1606

|

|

Baie n°7 :verrière de la vie de sainte Jule, 1606. |

Baie n°7, détail : le Martyre de sainte Jule devant l'empereur

Aurélien.

|

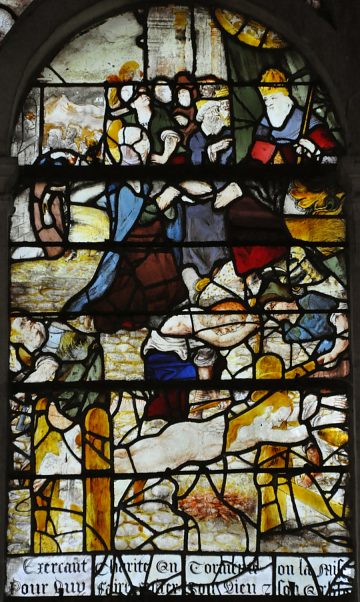

«Exerçant charité en tormente on l'a mise

Pour luy faire quiter son Dieu et son Eglise.»

|

|

Le chœur et, sur la droite, le bas-côté sud.

|

Baie n°7

: Légende de sainte Jule (ou Julie), 1606.

L'auteur de cette verrière n'est pas connu.

Chrétienne, Jule fut capturée par un chef germain, Claude.

Elle le convertit. Sur l'ordre de l'empereur romain Aurélien

(270-275), elle fut martyrisée avec lui et avec plusieurs

soldats à l'entrée de Troyes.

La verrière a été offerte par la confrérie de Sainte-Jule.

Elle occupe la même place qu'au moment où elle fut posée.

Selon le Corpus Vitrearum, la verrière est assez peu

restaurée.

À noter que les décollations de sainte Jule et de Claude se

trouvent au tympan de la baie

n°5.

|

|

Baie n°7, détail : L'«empereur» ( qui est le germain Claude

et non pas Aurélien)

donne à sainte Jule, pour compagnie, deux jeunes filles nobles.

|

«L'empereur converti feit faire un oratoire

Où la saincte faisoit prière meritoire»

|

|

|

LES VERRIÈRES DES BAIES HAUTES

DU CHŒUR (Baies 100 À 106)

|

|

Le chœur de l'église Saint-Martin-ès-Vignes : ici, le second niveau

et la voûte. |

|

Les parties

hautes du chœur de l'église Saint-Martin-es-Vignes

offrent un magnifique spectacle de grandes surfaces colorées

où les scènes historiées s'étalent sur trois ou cinq lancettes.

Dans la photo ci-dessus, on a de gauche à droite : la verrière

de la vie de saint Pierre (baie n°105),

celle de la vie de saint Jean-Baptiste (baie n°103),

et la verrière de l'Annonciation (baie n°101).

Tous ces vitraux ont été réalisés par la famille Gontier

et ses émules entre 1625 et 1640, garantissant ainsi une unité

de style. Chaque verrière est divisée en deux parties, séparées

par un étrésillon. Ici, l'étrésillon une ligne assez étroite

constituée d'oculi.

|

|

|

BAIE n°100 : VERRIÈRE DU

CALVAIRE, vers 1630-1635

|

|

Baie n°100 : verrière du Calvaire.

Vers 1630-1635.

Attribuée sans preuve à Linard Gontier le Jeune. |

|

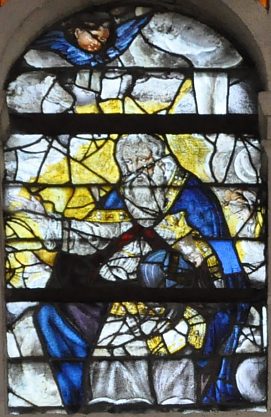

Baie

n°100 : le Calvaire, vers 1630-1635.

Située dans la fenêtre d'axe, cette verrière haute de

5,80 mètres est souvent présentée comme une œuvre de

Linard Gontier le Jeune. Le Corpus Vitrearum

signale qu'aucun document ne permet de le confirmer.

Elle est datée des années 1630-1635.

Dans la Crucifixion (partie haute), le bon larron (Gesmas)

regarde le Christ, le mauvais larron (Dismas) porte

une épaisse moustache et regarde le sol. Au-dessus du

Christ, l'artiste a représenté le Père céleste, selon

la tradition, en bon vieillard à barbe blanche

Dans la partie inférieure, le bas de la lancette centrale

affiche les armoiries de François le Tartier, seigneur

du Clos le Roi, donateur du vitrail.

Toujours dans le registre du bas, le Pâmoison de la

Vierge est inspiré d'une gravure sur bois anonyme du

XVIe siècle. Dans la lancette de droite, des cavaliers

montent la garde. À gauche, des soldats jouent aux dés

la tunique du Supplicié.

|

|

Baie n°100, détail : les soldats romains jouent

aux dés la tunique du Christ. |

Baie n°100, détail : la Vierge en pâmoison. |

Baie n°100, détail : un soldat, casqué comme un condotierre

du XVIe siècle, surveille la scène. |

|

Baie n°100, détail : Crucifixon

Vers 1630-1635. |

|

BAIE n°101 : VERRIÈRE DE

L'ANNONCIATION, vers 1630

|

|

Baie n°101, détail : l'Annonciation, dans le registre inférieur.

Vers 1630.

Un ange vert, dans un somptueux décor d'intérieur, porte le message

à Marie.

La tête de la Vierge est une restauration. |

|

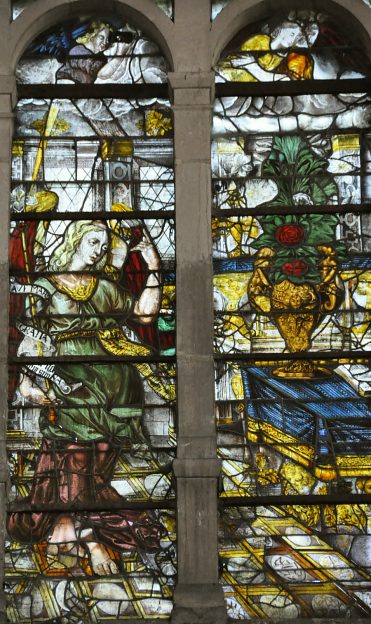

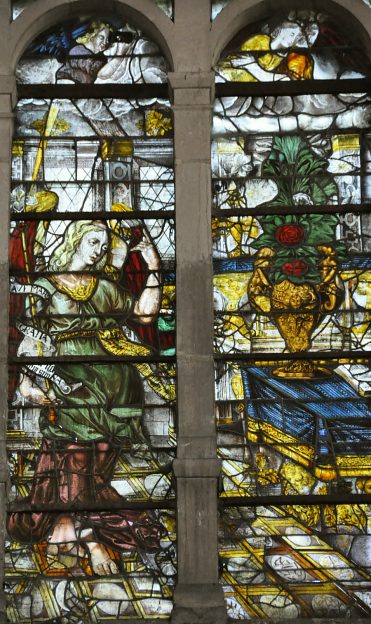

Baie n°101

: l'Annonciation, vers 1630.

L'auteur de cette verrière n'est pas certain. Cependant, on

pourra remarquer qu'elle est très proche de l'art des Gontier.

La scène de l'Annonciation remplit le registre inférieur.

Elle est peinte dans un foisonnement d'architecture et d'objets

d'intérieur qui va du vestibule à colonnades jusqu'au lit

à baldaquin, en passant par un vase aux anses en forme de

sirènes.

Datée vers 1630, la verrière a été offerte par Jacques Vignier,

conseiller d'État, et Marie Mesgrigny, son épouse. Leurs armoiries

figurent dans les écus au bas du vitrail (donateur à gauche,

donatrice à droite).

Si le visage de l'archange est du XVIIe siècle, en revanche,

celui de la Vierge est une restauration du XIXe. Ce visage

en noir et blanc n'est-il d'ailleurs pas obtenu par l'impression

dans le verre de la photo d'une jeune femme ?

Le tympan est occupé par une Trinité entourée d'anges musiciens.

|

| Baie 101, détail : un vase

aux anses en forme de sirènes orne la chambre de la Vierge ---»»» |

|

|

Baie n°101, détail : l'archange Gabriel dans l'Annonciation. |

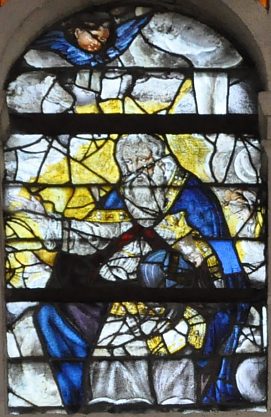

Baie n°101, détail : le Père Céleste dans la Trinité (tympan).

|

Baie n°101, détail : le visage restauré de la Vierge

n'est-il pas le résultat de l'impression

dans le verre d'une photo noir et blanc ?

|

|

BAIE n°102 : VERRIÈRE DE

LA VOCATION DE SAINT JACQUES, 1625

|

|

Baie n°102 : vocation de saint Jacques.

Atelier inconnu, 1625. |

|

Baie n°102

: Vocation de saint Jean, 1625.

L'auteur de ce vitrail est inconnu. Il n'est pas attribué

à l'atelier de Linard Gontier.

La scène principale présente Jacques et Jean appelés par Jésus.

Les deux frères sont accompagnés de Zébédée, leur père. Le

Corpus Vitrearum signale que la tête de Jean est celle

d'une femme. S'agit-il bien de lui ?

Au tympan : apparition de la Vierge del Pilar de Saragosse

à saint Jacques. La Vierge tenant son Enfant se tient sur

un pilier à Saragosse. Dans la partie droite, l'artiste a

peint l'église de la ville.

Les donateurs sont les mêmes que ceux de la baie 101

: Jacques Vignier, conseiller d'État, et Marie Mesgrigny,

son épouse. Les armoiries figurent dans les écus au bas du

vitrail (donateur à gauche, donatrice à droite).

|

|

Baie n°102, détail du tympan : la Vierge sur son pilier apparaît

à saint Jacques. |

|

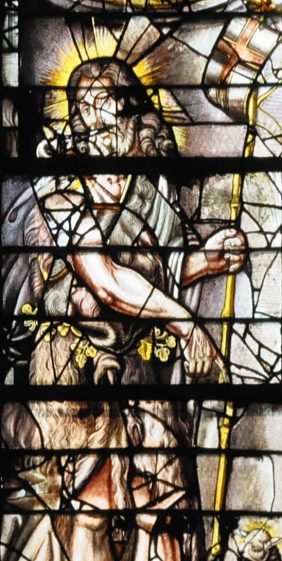

BAIE n°103 : VERRIÈRE DE

LA VIE DE SAINT JEAN-BAPTISTE, 1630

|

|

Baie 103 : Vie de saint Jean-Baptiste.

Linard Gontier, 1630. |

|

Baie n°103

: Vie de saint Jean-Baptiste, 1630.

Ce vitrail, de 1630, est attribué à Linard Gontier

père.

Registre du bas :

- Annonce à Zacharie (père de Jean-Baptiste) ; le donateur

et ses deux fils présentés par saint Jean l'Évangéliste ;

- Naissance de Jean-Baptiste ;

- Baptême de Jésus ;

- Prédication de Jean-Baptiste dans le désert ;

- Jean-Baptiste devant Hérode et Hérodiade ; la donatrice

et ses quatre filles présentées par sainte Hélène.

Registre du haut :

Décollation de saint Jean-Baptiste en présence d'Hérode et

de Salomé.

Les donateurs sont Jehan Gombault, marchand drapier et Hélène

Breyer, son épouse. Les armoiries figurent dans les écus du

haut du vitrail (donateur à gauche, donatrice à droite).

Les extraits en gros plan présentés ici sont parmi ceux qui

sont donnés par le Corpus Vitrearum comme les moins

restaurés.

|

|

Baie 103, détail : le Baptême du Christ.

Linard Gontier, 1630. |

Baie 103, détail : la Décollation de saint Jean-Baptiste. |

Baie 103, détail : l'Annonce à Zacharie.

En bas : le donateur et ses deux fils présentés par saint Jean. |

Baie 103, détail : Jean-Baptiste devant Hérode et Hérodiade.

En bas : la donatrice et ses quatre filles. |

|

|

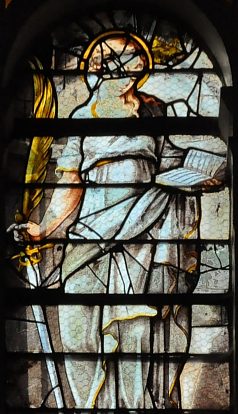

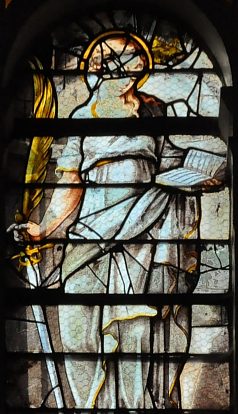

BAIE n°104 : VERRIÈRE DES

SAINTS, Fin du XVIe siècle, 1624-1626

|

|

Baie 104 : les Saints.

Atelier Gontier, sans doute dû à un fils de Linard, 1624-1626.

|

Baie n°104

: les Saints, fin du XVIe siècle, 1624-1626.

Cette verrière, peinte en grisaille et jaune d'argent, est

attribuée à l'atelier des Gontier, sans doute à l'un

des fils de Linard. Elle a été offerte par les héritiers de

Valentin Blondet et de son épouse Anne Cossart.

Le registre du bas reçoit cinq grandes figures avec inscriptions

nominatives, inspirées d'une gravure sur bois anonyme du XVIe

siècle.

De gauche à droite : François d'Assise (restauré), Simon,

Jean-Baptiste, Nicolas et Valentin. Étaient-ce les prénoms

des donateurs ?

À l'étage supérieur, une Charité de saint Martin sépare

une Éducation de la Vierge (restaurée au XXe siècle)

et une sainte Jule.

|

|

Baie 104, détail : la Charité de saint Martin.

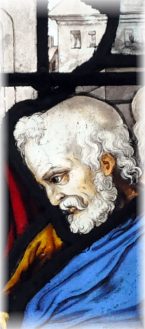

Baie 104, détail :

saint Jean-Baptiste. ---»»»

Le visage est apparenté avec celui de la baie

17. |

|

Baie 104, détail : sainte Jule et

l'épée de son martyre. |

|

Baie 104, détail : les cinq Saints du registre inférieur.

De gauche à droite : François d'Assise, Simon, Jean-Baptiste, Nicolas

et Valentin. |

|

BAIE n°105 : VERRIÈRE DE

LA VIE DE SAINT PIERRE, 1634 - Linard Gontier le Jeune

|

|

Baie n°105 : Vie de saint Pierre, 1634.

Attribué à Linard Gontier le Jeune. |

|

Baie

n°105 : Vie de saint Pierre, 1634.

Les archives ont conservé l'historique de ce vitrail.

D'abord commandé par Pierre le Courtois, conseiller

du roi au baillage, il a été réalisé, aux frais de sa

veuve Marguerite de Villeprouvée, par Linard Gontier

le Jeune (marché du 14 novembre 1633)

Registre inférieur : 1-2) Vocation des saints Pierre

et André ; 3) Apparition du Christ à Pierre au lac de

Tibériade ; 4) Pierre et Paul à genoux ; 5) Chute de

Simon le magicien.

Au bas de la cinquième lancette se trouve l'écu armorié

de la donatrice entouré d'une cordelette de veuve et

d'un chapeau de triomphe.

Registre supérieur : 1-2) Saint Pierre, dans sa prison,

est gardé par des soldats ; 3-4) Crucifixion du

saint sur l'ordre de Néron en présence d'un juge juif

et des romains. Au centre, au-dessus : Christ du Jugement.

L'ensemble s'est mal conservé, mais a été peu restauré.

|

|

Baie n°105, détail : la Chute

de Simon le Magicien.

|

Baie n°105, détail : Néron et un juge

juif assistent à la Crucifixion

de saint Pierre la tête en bas.

|

|

Baie n°105, détail : Vocation de saint Pierre et de saint André.

Attribué à Linard Gontier le Jeune, 1634. |

|

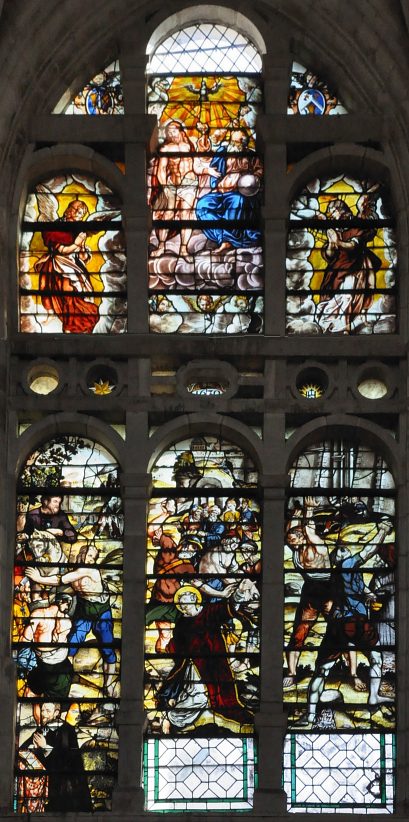

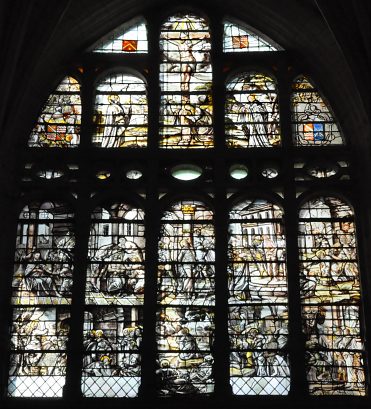

BAIE n°106 : VERRIÈRE DE

LA PASSION, vers 1650-1660

|

|

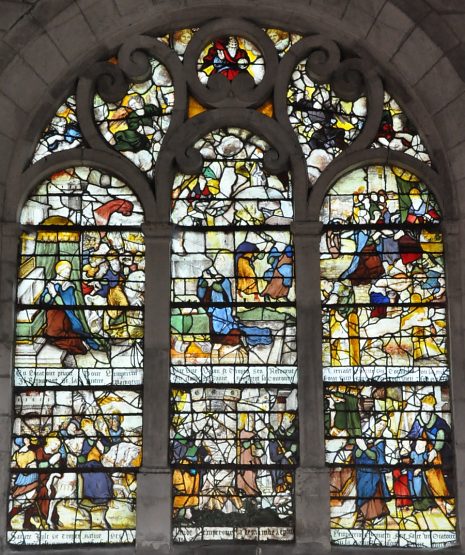

Baie n°106 : Verrière de la Passion.

Artiste inconnu, vers 1650-1660.

Partie basse :

Entrée de Jésus à Jérusalem ; Lavement des Pieds ; Agonie au jardin

des Oliviers ; Baiser de Judas ; Comparution devant Pilate ;

Christ aux outrages ; Couronnement d'épines ; Flagellation ; Ecce

Homo ; Portement de croix. |

|

Baie n°106

: la Passion, ves 1650-1660.

Cette verrière, dont l'artiste est inconnu, est un don de

deux couples apparentés : Louis de Villeprouvée et Marie Angenoust

; Pierre Poterat et Marie de Villeprouvée.

La verrière, en grisaille avec jaune d'argent et sanguine,

comprend deux étages séparés par un étrésillon ajouré.

L'étage du bas présente deux registres illustrant les étapes

de la Passion depuis l'entrée de Jésus dans Jérusalem au Portement

de croix et la rencontre avec Véronique.

L'étage du haut est un Calvaire. Selon la tradition, Jésus

est entouré de la Vierge et de saint Jean. À gauche et à droite

: les écus armoriés des familles de Villeprouvée et Angenoust.

Notons que dans la partie basse, trois panneaux incomplets

ont été prolongés par des zones losangées.

|

|

Baie n°106, détail : Jésus est flagellé. |

Baie n°106, détail : Jésus comparaît devant Pilate.

|

Baie n°106, détail :Agonie de Jésus au jardin des Oliviers.

Dans la partie gauche, les soldats de Caïphe, guidés par Judas, s'apprêtent

à arrêter Jésus. |

Baie n°106, détail : Couronnement d'épines. |

Baie n°106, détail : le Baiser de Judas.

L'artiste a revêtu, par erreur, les soldats de Caïphe de la tenue

de la Légion romaine.

Ou bien il croyait que Jésus avait été arrêté par des légionnaires

romains.

| Baie n°106, détail

: Marie-Madeleine au pied de la croix. ---»»» |

|

|

|

|

Partie haute de l'orgue de tribune. |

L'orgue de tribune de Saint-Martin-ès-Vignes a été restauré en 1970.

Le buffet principal date des années 1534-1539.

C'est le plus ancien orgue de Champagne.

| «««--- Les ornementations

du buffet sont de style Renaissance. |

|

|

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur.

Les statues accrochées sur les piles remplacent, dans les parties

hautes, les chapiteaux absents. |

Documentation : «Troyes en Champagne» de Didier

Guy et Patrick Dupré, Éditions La Maison du Boulanger, 2009

+ «Les vitraux de Saint-Martin-es-Vignes» de Françoise Bibolet, La

Renaissance, Troyes, 1959

+ «Les vitraux de Troyes, XIIe-XVIIe siècle» de Danielle Minois (Guides

Acanthe)

+ «Corpus Vitrearum, Les Vitraux de Champagne-Ardenne», Éditions du

CNRS, 1992

+ «Congrès archéologique de France tenu à Troyes en 1853»

+ «Congrès archéologique de France tenu à Troyes et Provins en 1902». |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|