|

|

|

|

La basilique Saint-Seurin est l'une des

plus anciennes églises de Bordeaux

et peut-être celle qui a subi le plus de transformations architecturales

au cours des âges. La rivalité de son chapitre de chanoines avec

celui de la cathédrale Saint-André

scande toute l'histoire de la ville. Qui aura la prééminence ?

Lequel des deux édifices a été la première église de Bordeaux,

et, plus encore, son premier siège épiscopal ?

L'histoire démarre avec un cimetière gallo-romain, bientôt lié à

la présence de l'église Saint-Étienne, la plus ancienne de la ville,

détruite à la Révolution. Là furent déposés, au Ve siècle, les tombeaux

d'Amand et de Seurin, deux évêques de la communauté chrétienne.

Autour de ces tombes la dévotion se développe. Un pèlerinage s'ensuit.

Au VIe siècle, une petite chapelle funéraire est aménagée. Elle

est transformée au XIe siècle en une véritable église avec un chapitre

de chanoines. De cet édifice, il nous reste le porche

occidental roman et une partie du clocher.

Aux XIIe et XIIIe siècles, on entreprend, en style gothique, le

gros œuvre de l'église actuelle. Les travaux commencent par le chevet,

puis s'étendent vers l'ouest. Sur le mur sud, on édifie un beffroi

pour mieux surveiller les alentours car la construction s'élève

en dehors de la muraille qui protège la cité. Heureusement, les

menaces que représentent les pillards et les armées ennemies ne

se concrétiseront pas. Bientôt, le chapitre va promouvoir le culte

de saint Fort, un martyr chrétien peut-être imaginaire. Les pèlerinages

redoublent. Une entrée solennelle est bâtie sur le mur méridional,

vers la nécropole, ornée d'un grand portail

gothique où abondent les bas-reliefs et les statues.

Le chapitre des chanoines de Saint-Seurin est riche d'une assise

foncière étendue à tout le Bordelais. La multiplicité de ses droits

seigneuriaux lui permet de tenir tête au chapitre de Saint-André.

Et de construire.

Au XIVe sont ajoutées les premières chapelles : Saint-Jean,

Notre-Dame

de Bonne Nouvelle, Sainte-Catherine (devenue sacristie). La

chapelle Notre-Dame-de-la-Rose,

joyau de l'édifice, suivra au siècle suivant.

Au XVIe siècle, le portail sud est protégé par un porche, tandis

qu'une tour hexagonale est ajoutée au beffroi.

En 1566, une partie des voûtes ouest s'effondre ; et, en 1698, une

plus grande partie encore. L'ingénieur en charge de la restauration

va employer les grands moyens pour consolider l'édifice : un pilier

avait déjà été renforcé par une ceinture de pierre après 1566, cinq

autres le sont à leur tour ; de plus, le sol est surhaussé d'environ

trois mètres, ce qui enfouit complètement la crypte. L'atmosphère

intérieure de l'église est perdue. Désormais, c'est une légère impression

de lourdeur qui régnera avec des voûtes reposant sur des piliers

trop courts.

En 1828, une nouvelle façade ouest est élevée sur les dessins de

l'architecte Alexandre Poitevin. Deux nouvelles chapelles sont ajoutées

au nord : Saint-Fort

en 1847 ; la chapelle

du Sacré-Cœur en 1875.

L'église Saint-Seurin est devenue basilique en 1873.

Notons que jadis les bâtiments du chapitre se regroupaient autour

du cloître, juste au nord de l'église. L'urbanisation a tout transformé

: le côté nord de l'édifice est désormais inaccessible.

La crypte, fermée au public, ne figure pas dans cette page. Elle

pourrait être rouverte en 2028 après de futurs travaux de rénovation.

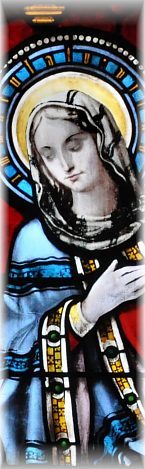

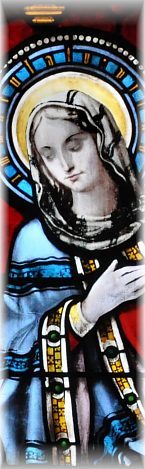

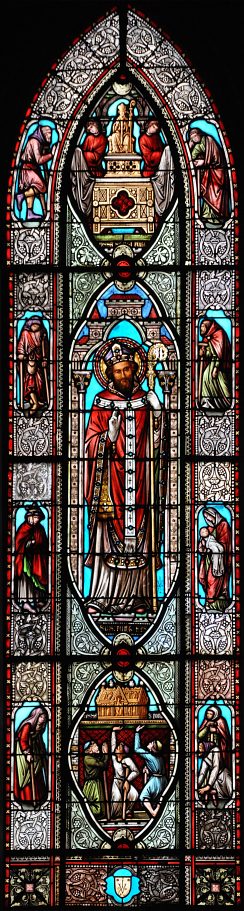

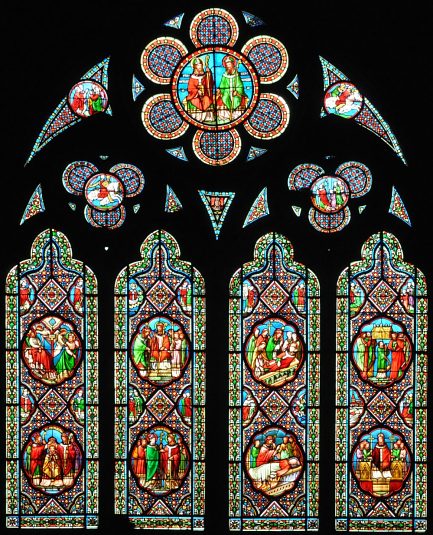

Quant aux vitraux

de la basilique, ils ont tous été créés par l'atelier bordelais

Joseph Villiet dans les années 1850-1860. Certains illustrent des

événements propres à l'histoire de la basilique.

|

|

La nef et le chœur

de la basilique Saint-Seurin vus depuis l'entrée.

À la suite de l'effondrement partiel des voûtes en 1698, la nef a

été surhaussée de trois mètres.

À cette occasion, les piliers gothiques du premier plan ont été renforcés

par une ceinture de pierre. |

|

|

Le côté sud de la basilique Saint-Seurin vu depuis la place des Martyrs

de la Résistance. |

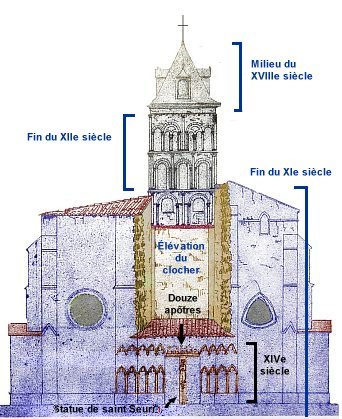

Ce côté présente des élévations

de différentes époques : clocher roman avec étages du XIIe siècle,

porche Renaissance,

beffroi à base romane avec partie hexagonale du XVIe siècle

; murs goutteraux du XIIIe siècle.

Le côté nord de la basilique, entouré de constructions particulières,

est totalement inaccessible. |

|

|

Architecture

extérieure.

Issue d'un monument médiéval roman, la basilique Saint-Seurin

a connu de multiples transformations et adjonctions.

Si le côté nord, bordé de bâtiments et de jardins privés,

est invisible et inaccessible, le côté sud, en revanche,

s'offre à l'œil du visiteur (photo ci-dessus). Il s'y

mêle des éléments romans, gothiques et Renaissance.

Cette longue élévation, trop marquée par les ajouts

et les transformations, ne présente aucune harmonie.

«Ses lignes architecturales sont sans envolée et sans

souplesse», écrit Gabriel Loirette en 1939 pour le Congrès

archéologique de France à Bordeaux

et Bayonne.

Relèvent de l'art roman : le clocher carré occidental

(à gauche sur la photo ci-dessus) et la base du beffroi

(au centre de la photo). Tout le reste est gothique,

bâti entre la fin du XIIe et la fin du XIIIe siècle.

Le porche central, qui a retrouvé une coloration très

claire à la suite d'une restauration récente, est un

ajout du XVIe siècle pour protéger le portail

du XIIIe caché derrière.

À l'ouest, le clocher roman, surélevé d'un dernier étage

à la fin du XIIe siècle, n'a été coiffé d'un pavillon

à quatre pans en ardoises qu'au milieu du XVIIIe..

Quant au beffroi roman, il a été surélevé de deux étages

hexagonaux au XVIe siècle. Son étrange chapeau en deux

parties a été ajouté au XVIIIe siècle, lors d'une restauration.

Deux éléments extérieurs retiennent l'attention : la

façade

occidentale moderne néo-romane (photo ci-contre)

et le portail

gothique sud du XIIIe siècle.

|

|

Statue de sainte Catherine d'Alexandrie

dans un coin sud-ouest de la basilque.

XVe siècle. |

|

La

façade occidentale néo-romane (2/2).

---»» Ils constatent ensuite : «Mais, soit réflexe incontrôlable,

soit volonté délibérée de corriger un goût trop barbare,

Poitevin rétablit les apparences d'une ordonnance classique.»

En effet, les entablements s'y succèdent ! «Porté

par de fines colonnes jumelées, continuent-ils, le bandeau

qui couronne le premier niveau fait office d'entablement

; au second niveau, la balustrade (...) joue un rôle

identique.» On obtient ainsi «l'équivalent d'un portique

à ordres superposés».

Le constat ne s'arrête pas là puisque nos deux auteurs

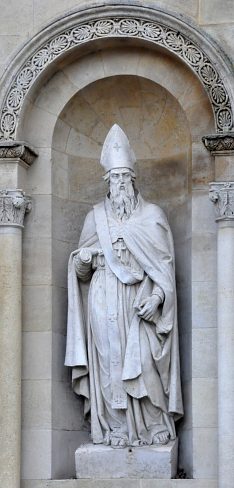

ajoutent que les statues de saint Amand et de saint

Seurin «restent totalement étrangères à l'esthétique

médiévale».

Quant au tympan, non seulement son bas-relief se développe

en frise «en contradiction totale avec la tradition

romane des compositions centrées», mais l'art roman

saintongeais n'orne pas ses tympans d'un bas-relief !

En exemple, on pourra se reporter à l'église Saint-Eutrope

et à l'abbaye

aux Dames à Saintes. On constatera que le tympan

du portail principal est tout simplement le plein cintre

qui termine la porte en bois !

D'autre part, Dominique Maggesi a produit un bas-relief

(donné ci-contre), très beau certes, mais dont le style

est totalement moderne.

Ainsi, pour respecter la règle de l'unité de style et

donc s'accorder avec le style roman du clocher, Poitevin

a fait le choix d'un mauvais néo-roman. Robert Coustet

et Marc Saboya concluent leur analyse de sévère manière

: «L'évidente maladresse de son intervention à Saint-Seurin

reflète son mépris instinctif pour les formes d'un temps

“d'ignorance et de grossièreté”.»

Dans son Histoire du vandalisme, parue en 1958,

l'historien Louis Réau ne cite pas l'église Saint-Seurin

et sa façade. Est-ce un oubli ? Ou l'impression

qu'à ses yeux l'ancienne façade ne méritait pas d'être

conservée ?

|

|

|

|

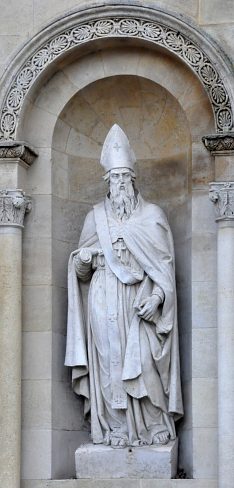

Statue de saint Seurin sur la façade ouest.

(Sculpteur Dominique Maggesi).

«««--- La façade ouest

a été bâtie

par l'architecte Alexandre Poitevin

de 1828 à 1829. |

|

|

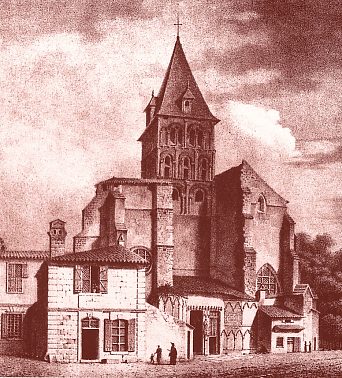

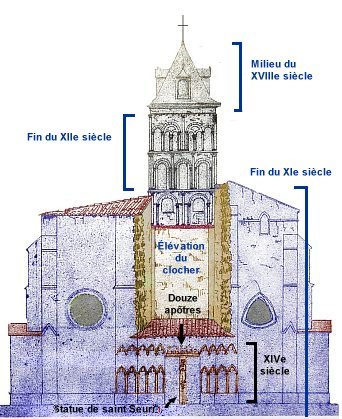

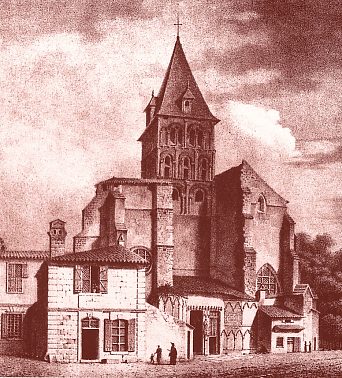

La

façade occidentale néo-romane (1/2).

Un dessin d'époque, donné par Robert Coustet et

Marc Saboya dans leur ouvrage Bordeaux, le

temps de l'histoire (éditions Mollat, 2000),

présente la façade ouest de Saint-Seurin avant

la transformation drastique menée par l'architecte

Alexandre Poitevin en 1828.

Un autre dessin d'époque présente l'église de

biais avec le bas de la façade caché par de «pauvres

échoppes dont les toits ne s'élevaient guère au-dessus

des buissons qui bordaient les chemins effondrés

de ce faubourg» (Charles Marionneau, Description

des œuvres d'art dans les édifices de Bordeaux,

1861) On peut ainsi mieux apprécier le côté totalement

disgracieux de cette façade qui n'a, peut-on penser,

jamais été achevée.

Toute l'élévation du clocher, jusqu'au premier

étage fenestré inclus, date de la fin du XIe siècle.

Les deux niveaux supérieurs sont des ajouts de

la fin du XIIe. Enfin, le sommet et le couronnement

en ardoise sont du milieu du XVIIIe siècle.

Au bas de cette ancienne façade, dans l'ouverture

du porche bâti au XIVe, le trumeau recevait une

statue de saint Seurin revêtu de ses ornements

épiscopaux. Dans le mince linteau qui dominait

l'ouverture, les douze apôtres étaient sculptés

assis tenant des phylactères. De part et d'autre

de la porte, une double arcature ornait le mur.

Il est aisé de comparer cette ancienne façade

du XIVe siècle avec la création néo-romane de

1828, fruit de l'imagination d'Alexandre Poitevin,

architecte de la ville de Bordeaux.

En 1939, Gabriel Loirette, pour le Congrès

archéologique de France, n'apprécie guère

cette création de 1828 qu'il décrit comme conçue

«dans le style lourd et prétentieux du néo-roman».

Avant lui, en 1861, Charles Marionneau ne l''apprécie

pas non plus et en vient presque à regretter la

précédente ! Les administrateurs, confie-t-il,

ont voulu la raccorder au style roman du vieux

porche et de la tour du clocher. Ils ont donné

libre cours à un «zèle ardent» qui les persuade

que leur façade néo-romane sera plus artistique

que la précédente. Mais que sait-on du goût des

générations futures ? s'interroge Marionneau.

Toutefois, il ne jette la pierre à personne. En

1828, reconnaît-il, les disciples de Viollet-le-Duc

ne sont pas encore à l'œuvre et l'on ne peut exiger

de Poitevin, «élève de l'école de l'Empire», la

«fidélité scrupuleuse» que l'on exigera de la

nouvelle école.

En 1952, l'abbé Brun dans son ouvrage Les églises

de Bordeaux, voit dans cette façade «un spécimen

assez curieux et assez réussi du néo-roman». C'est

le coup d'œil d'un non-spécialiste.

En revanche, en 2000, Robert Coustet et Marc Saboya

apportent une analyse critique enrichissante.

Ils font d'abord remarquer que Poitevin, «mal

à l'aise avec le style roman», livre un schéma

qui s'inspire des façades saintongeaises (comme

celle de l'église Sainte-Croix)

: le portail est encadré de deux fausses portes

plus petites (devenues d'ailleurs des niches pour

statues) ; l'ensemble est surmonté d'une arcature

; le style roman étant assuré par le plein cintre,

par des voussures ornées d'entrelacs et par une

bande lombarde.

---»» Suite 2/2

à gauche.

|

|

La façade occidentale romane avant les travaux d'Alexandre

Poitevin.

Dessin réalisé d'après un dessin d'époque (source

: Bordeaux, le temps de l'histoire de Robert

Coustet et Marc Saboya). |

La façade occidentale de Saint-Seurin au début du

XIXe siècle. |

Visiblement,

le dessinateur a exagéré le recul

du clocher.

On a l'impression qu'il s'élève au-dessus

de la première travée de la nef. |

|

On

peut penser qu'en 1828 l'architecte Alexandre

Poitevin n'a pas dû éprouver beaucoup de

scrupules à modifier totalement cette façade

qui fait quand même une piètre

impression.

Dans son Histoire du vandalisme,

publiée en 1958, Louis Réau ne parle pas

de la basilique Saint-Seurin.

|

|

|

|

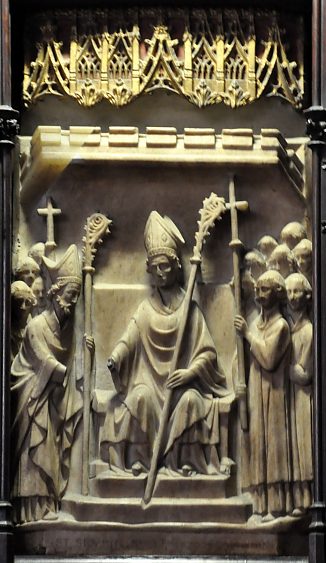

«Réception de saint Seurin par saint Amand»

Bas-relief de Dominique Maggesi (1831) dans le tympan de la

façade ouest. |

|

Les douze apôtres de l'ancien linteau sont présentés

au Musée

d'Aquitaine de Bordeaux.

Fin XIIIe-début XIVe siècle. |

Modillons de la fin du XIe siècle sur le clocher roman qui domine

la façade ouest.

Les deux étages supérieurs de ce clocher sont du XIIe siècle.

Sa partie terminale a été rajoutée au milieu du XVIIIe siècle. |

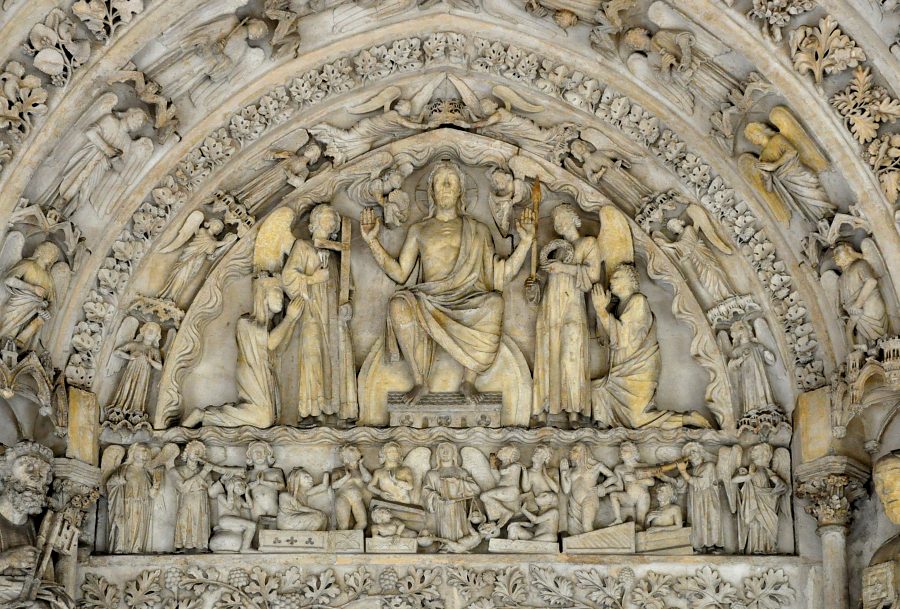

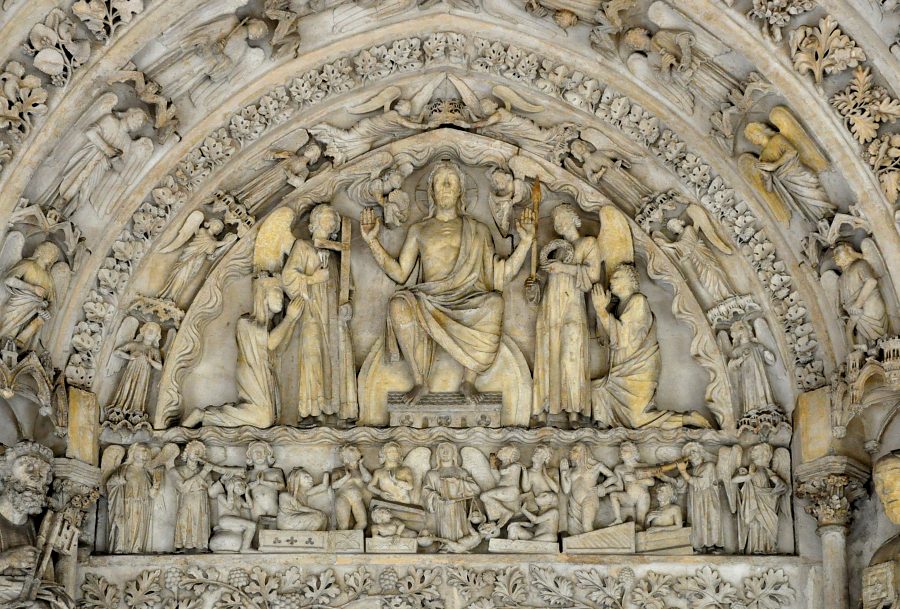

| LE PORTAIL MÉRIDIONAL

DU XIIIe SIÈCLE |

|

Sur le côté sud, le portail du XIIIe siècle est la principale œuvre

d'art qui orne l'architecture extérieure de la basilique. |

Le portail du XIIIe siècle et sa voûte en étoile. |

Parmi les statues du portail du XIIIe siècle, la Synagogue est

représentée sous l'aspect d'une femme aux yeux bandés. |

|

Le

portail du XIIIe siècle (2/2).

---»» Dès lors, pour rappeler aux Juifs qui seraient appelés à passer par-là leur faute

de ne pas voir le Messie en la personne de Jésus-Christ,

quel endroit plus approprié que le portail sud de Saint-Seurin ?

Gabriel Loirette rappelle que ces deux fameuses statues

se trouvent dans les cathédrales de Paris, de Reims

et de Strasbourg, mais surtout dans la vallée du Rhin

et en Allemagne, particulièrement à Worms et à Bamberg.

Terminons par une remarque sur l'agencement du portail.

En 1966, dans son article sur Saint-Seurin pour le Dictionnaire

des églises de France, Pierre Dubourg-Noves juge

ce portail «particulièrement maladroit».

En effet, selon le schéma traditionnel, les colonnettes

de la partie basse d'un portail s'élèvent jusqu'à des

chapiteaux où viennent s'accrocher les voussures tombantes

de l'archivolte. Ce jumelage idéal colonnettes-archivolte

se voit au portail de la cathédrale

de Saintes ou à celui de l'église Saint-Pallais

dans la même ville.

Dans le portail de Saint-Seurin, la liaison colonnettes-archivolte

s'effectue par des statues, elles-mêmes séparées par

des colonnettes en délit. Ce qui crée une ornementation

à la limite de la surcharge.

|

|

|

|

Le

portail du XIIIe siècle (1/2).

C'est le joyau extérieur de la basilique. À tel point

que le XVIe siècle a jugé utile de le protéger par un

porche coiffé d'une voûte en étoile (photo ci-contre).

Le portail comprend une porte centrale, surmontée d'un

tympan et d'une archivolte, et de deux arcades adjacentes

recevant, quant à elles, statues, tympan et archivolte.

Les niches abritent les statues des douze apôtres et,

aux extrémités, celles de l'Église

triomphante et de la Synagogue.

«Tout cet ensemble a été si copieusement restauré vers

1844 qu'on ne peut l'interroger qu'avec beaucoup de

méfiance», confie l'abbé Brun en 1952 dans Les églises

de Bordeaux.

Néanmoins, les scènes des tympans retiennent l'attention.

Le tympan central resplendit d'un très beau Jugement

dernier accompagné, dans le bandeau inférieur, d'une

résurrection des morts. Au centre du bandeau, l'archange

Michel pèse les âmes. Aux extrémités, des anges sonnent

de la trompette. Les voussures alternent décoration

florale, chérubins et anges sous dais. Dans sa Description

des œuvres des édifices bordelais, Charles Marionneau,

en 1861, voit dans cette résurrection un rappel assez

exact du bas-relief du même thème au portail occidental

de la cathédrale

d'Amiens.

Parmi les six voussures, trois sont occupées par des

êtres célestes portant des ailes. En 1939, Gabriel Loirette,

pour le Congrès archéologique de France, y décèle

les trois degrés de la hiérarchie céleste du Pseudo-Denys

: Séraphins-Chérubins-Trônes ; Dominations-Vertus-Puissances

; Principautés-Archanges-Anges.

Le tympan gauche représente la Visite

des saintes femmes au tombeau. Au centre, un ange

garde le tombeau vide, tandis que les deux arcades latérales

abritent, d'un côté, les soldats romains endormis et,

de l'autre, les saintes femmes. Dans la voussure du

dessus, deus anges portent l'Agneau mystique tenant

la croix en pal. Au-dessus, des vieillards tiennent

des parchemins ou des phylactères.

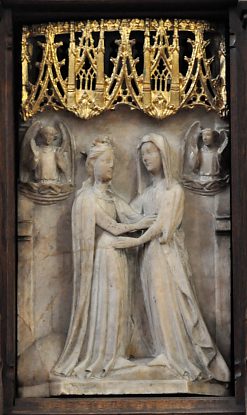

Le tympan droit représente la Réception

de saint Seurin par saint Amand, précédée du songe

de saint Amand. Notons que cette interprétation ne fait

pas l'unanimité. Dans Aquitaine gothique (Picard,

1992), Jacques Gardelles signale qu'elle a été donnée

au XIXe siècle par Mgr Cirot de la Ville, historien

de l'église, mais qu'elle «ne repose sur rien de solide».

Mais qu'y voir d'autre ?

Les deux statues des extrémités des arcades, la Synagogue

et l'Église

triomphante, présentent un intérêt historique certain.

La Synagogue

prend la forme d'une femme honteuse dont les yeux

sont bandés ; l'Église

triomphante est représentée par une femme, au visage

réjoui, qui tient le sceptre de la foi. Gabriel Loirette

(Congrès archéologique de France, 1939) rappelle

que, selon la théorie de Viollet-le-Duc, les édifices

chrétiens bâtis au XIIIe siècle abritaient ces deux

statues dans les villes peuplées de Juifs, et uniquement

dans celles-là. Or le côté sud de la basilique borde

un ancien cimetière qui se poursuivait, toujours au

sud, par le quartier juif de Bordeaux.

Ce dernier se trouvait sur le plateau d'une colline,

appelé le mont Judaïc. La très longue rue Judaïque

actuelle, qui s'étale du boulevard du Président Wilson

jusqu'à la Place Gambetta, en garde le souvenir.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

Groupe de statues dans le portail du XIIIe siècle.

La partie basse a été refaite à l'identique au XIXe siècle. |

Saint Jacques le Majeur et saint Simon tenant la scie

de son martyre. |

|

Saint André et saint Pierre

dans le portail du XIIIe siècle. |

|

L'Église triomphante tient le sceptre de la foi.

|

|

|

Tympan central du portail du XIIIe siècle : Résurrection et Jugement

dernier.

Le Christ en majesté préside à la pesée des âmes par l'archange saint

Michel.

Aux extrémités, la jonction entre la colonnnette et la deuxième voussure

(à thème floral) est particulièrement maladroite. |

La résurrection des morts : l'archange Michel pèse les âmes.

Dans le bas-relief, un diable essaie de faire pencher la balance de

son côté. |

|

L'église

Saint-Seurin est-elle la plus ancienne de Bordeaux ?

Le chapitre de la basilique s'est longtemps querellé avec

celui de la cathédrale : à qui la gloire d'avoir été la première

église de Bordeaux,

Saint-André ou Saint-Seurin ?

Nombre d'historiens jusqu'à nos jours penchent pour Saint-Seurin.

En 2002, des fouilles sur les places Pey-Berland et Jean-Moulin

ont mis à jour l'abside d'un monument de l'Antiquité tardive

(donc tout proche de la cathédrale actuelle).

Il est probable que ce soit là un élément du premier groupe

épiscopal de la cité, donc de la cathédrale primitive. En

conséquence, si le site de Saint-Seurin est toujours regardé

comme le plus ancien de Bordeaux,

son statut de premier édifice épiscopal est à présent grandement

remis en question. Source : «L'esprit

des bâtisseurs», édité par les Amis d'Ars et Fides Bordeaux,

2011, article de Sandrine Lavaud.

|

|

«La visite des saintes femmes au tombeau».

Tympan gauche du portail du XIIIe siècle avec les voussures de son

archivolte.

En bas : les soldats romains endormis ; l'ange auprès du tombeau vide

; les saintes femmes. |

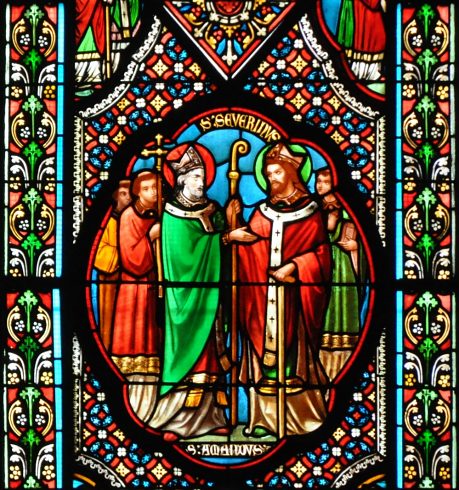

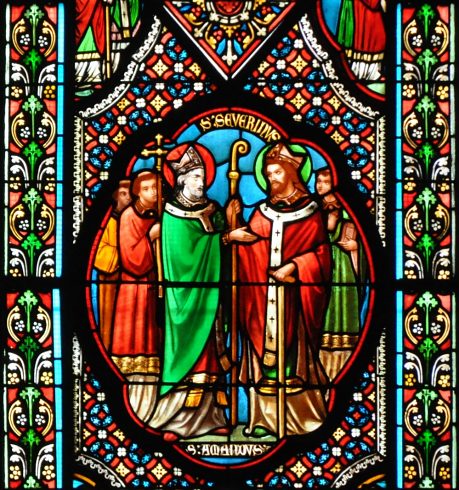

«Saint Amand rêvant de l'arrivée de saint Seurin» et «la Réception

de saint Seurin par saint Amand»

Tympan droit du portail du XIIIe siècle. |

|

Le rêve

de saint Amand.

Le bas-relief du tympan de l'arcade droite est communément

décrit comme étant e rêve de saint Amand voyant l'arrivée

de saint Seurin pour le remplacer sur le siège épiscopal de

Bordeaux.

Sur ce sujet, citons l'extrait donné par Charles Marionneau

d'après Grégoire de Tours :

Amandus, peu satisfait de la ferveur de son troupeau, et

s'accusant lui-même de ce qui manquait à sa famille spirituelle,

était pris quelquefois d'un découragement profond qui lui

faisait considérer la vie et l'épiscopat comme un intolérable

fardeau. La Providence vint miraculeusement à son aide. Le

saint évêque est averti en songe de l'arrivée d'un collaborateur

inconnu, qui doit partager ses fatigues et ranimer ses espérances.

Déjà il approche ; dans quelques instants il frappera à sa

porte. Réveillé par cette vision, le vieillard se lève avec

une incroyable allégresse. «Mon bâton, dit-il, allons au-devant

de notre hôte» ; et il se dirige vers le chemin par lequel

arrivait le céleste voyageur. Ils sont bientôt en présence,

et, avant d'avoir échangé une parole, ils se précipitent dans

les bras l'un de l'autre, comme deux vieux amis charmés et

attendris de se revoir, et se nomment chacun par leur nom.

|

|

| LE NARTHEX OU

COULOIR-PORCHE ROMAN |

|

|

Chapiteau roman dans le narthex.

«««--- Le narthex de

la basilique

est l'ancienne entrée romane

du XIe siècle. |

|

Chapiteaux romans dans le narthex (XIe siècle).

À gauche, des oiseaux picorent une grappe de raisins.

|

|

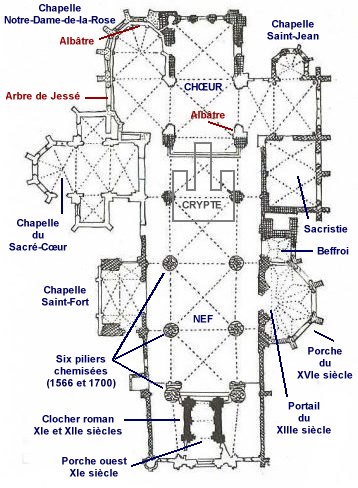

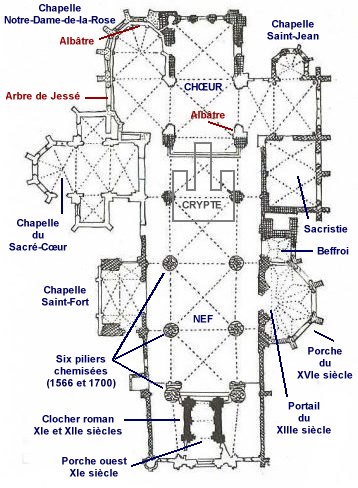

Plan de la basilique Saint-Seurin. |

|

Le

plan de la basilique.

L'église comprend un chœur

rectangulaire à deux travées couvert de voûtes ogivales,

le tout remontant à la fin du XIIe siècle. La seconde

travée du chœur s'ouvre, au nord, sur la chapelle Notre-Dame

de la Rose ; au sud, sur deux travées d'inégale

longueur, dont la dernière donne accès à la chapelle

Saint-Jean.

Cet espace est parfois considéré comme un transept.

La nef s'étale sur quatre travées, toutes voûtées d'ogives.

La travée qui jouxte le chœur

date aussi du XIIe, alors que les trois suivantes sont

du XIIIe. La travée du porche occidental a été créée

au XIVe siècle. Les bas-côtés, qui ont une hauteur analogue

à celle de la nef, sont couverts de berceaux transversaux.

Six chapelles ont été ajoutées au cours du temps. La

plus ancienne est la chapelle Saint-Jean

au sud du chœur.

Son pendant, au nord, beaucoup plus imposant, est la

chapelle Notre-Dame-de-la-Rose

datée du XVe siècle. Les autres chapelles de taille

semblable datent du XIXe siècle (Saint-Fort,

Sacré-Cœur).

L'ancienne chapelle Sainte-Catherine est devenue sacristie.

|

|

|

|

Le narthex

roman.

Le narthex, appelé aussi couloir-porche par certains historiens,

est une entrée du XIe siècle qui donnait accès à la base du

clocher, avant la première travée de l'ancienne église. Avec

la crypte (fermée au public), ce narthex est l'élément le

plus ancien de la basilique.

Jadis, dès l'entrée dans le porche, le fidèle faisait face

à un escalier qui descendait de deux ou trois mètres pour

accéder à la nef. Ce qui fait que les chapiteaux romans du

narthex étaient vus de plus bas et que la crypte n'était pas

enterrée.

Au XIVe siècle, un porche est venu coiffer la partie romane.

Puis l'architecte Alexandre Poitevin, en 1828, après destruction

du porche, l'a encastrée dans une façade néo-romane conçue

à sa manière.

L'intérêt de ce porche est d'y observer d'intéressants chapiteaux

romans. On donne ici le Sacrifice d'Abraham (ci-contre) et

des oiseaux picorant une grappe de raisins (ci-dessus).

|

|

Chapiteaux romans avec, à droite, le Sacrifice d'Abraham. |

| LA NEF DE LA BASILIQUE

SAINT-SEURIN |

|

La nef de la basilique Saint-Seurin et son élévation nord.

Le pilier du premier plan est du XIIe siècle.

Les deux piliers de l'arrière-plan, qui étaient à l'origine semblables

à celui du premier plan, ont été renforcés d'une ceinture de pierre

vers l'année 1700.

À l'extrême-droite, la chaise

épiscopale. |

|

Architecture

intérieure (1/3).

«En entrant dans l'église, on est assez déçu,

il faut l'avouer, par sa lourdeur inélégante»

: c'est ainsi que l'abbé Brun, en 1952, campe

sa première impression de Saint-Seurin.

La lourdeur dont il est question, et que tout

visiteur ressent, vient du manque de hauteur des

piles. En effet, le niveau du sol a été surhaussé

d'environ trois mètres à la fin du XVIIe siècle,

ce qui a bouleversé l'atmosphère gothique de l'édifice.

---»» Suite 2/3

plus bas.

|

|

Christ en croix sur une pile de la nef.

XIXe siècle ? |

|

La chaire à prêcher est du XIXe siècle. |

Rose des saints honorés à Saint-Seurin.

Atelier Jacques Villiet, Bordeaux, années 1850. |

|

Chemin de croix, station VI : Simon aide Jésus à porter sa croix.

Plaque en étain ou en argent repoussé, XIXe siècle ? |

|

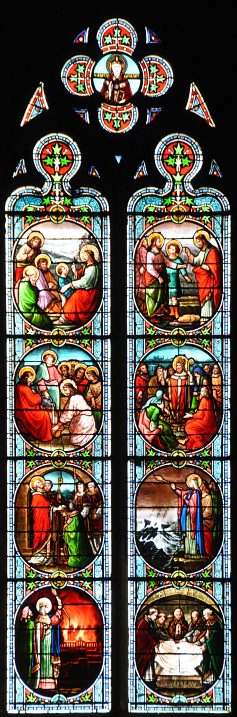

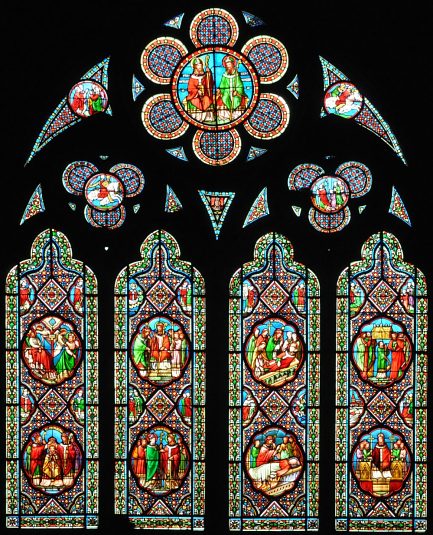

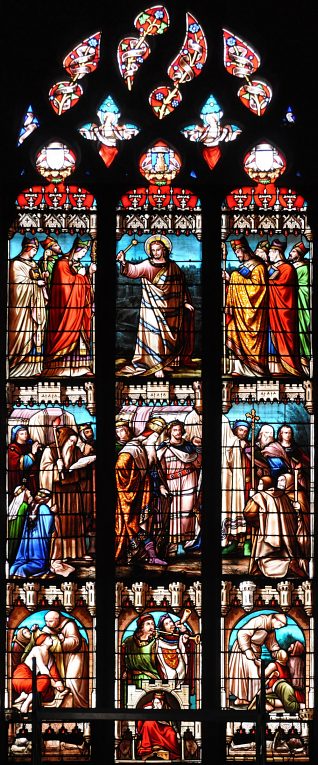

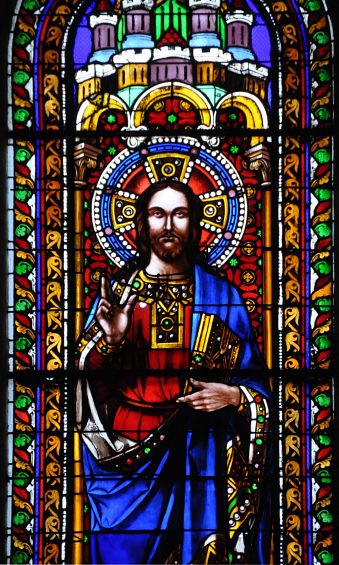

Les

vitraux de la basilique Saint-Seurin.

Bien qu'ils soient tous de l'atelier bordelais de Joseph

Villiet (et de plusieurs de ses cartonniers) et

qu'ils remontent tous aux années 1850-60, les vitraux

de la basilique méritent l'attention du visiteur.

Que sait-on des vitraux précédents ? En 1861,

dans sa Description des œuvres d'art des édifices

de Bordeaux, Charles Marionneau rappelle l'existence

d'«anciens et curieux vitraux» : la chapelle

Notre-Dame-de-la-Rose possédait des verrières illustrant

des scènes de la vie de la Vierge ; dans leur partie

basse se trouvaient des écussons aux armes d'Angleterre

et de France. Dans le bas-côté nord, il y avait un petit

panneau remontant au XVIe siècle : un évêque mitré,

tenant sa crosse, se tenait sous un portique ; au-dessus

de lui, deux anges relevaient un rideau.

Tout comme cet historien, on ne peut que déplorer le

peu de respect des chanoines pour ces verrières anciennes

qui ont toutes disparu.

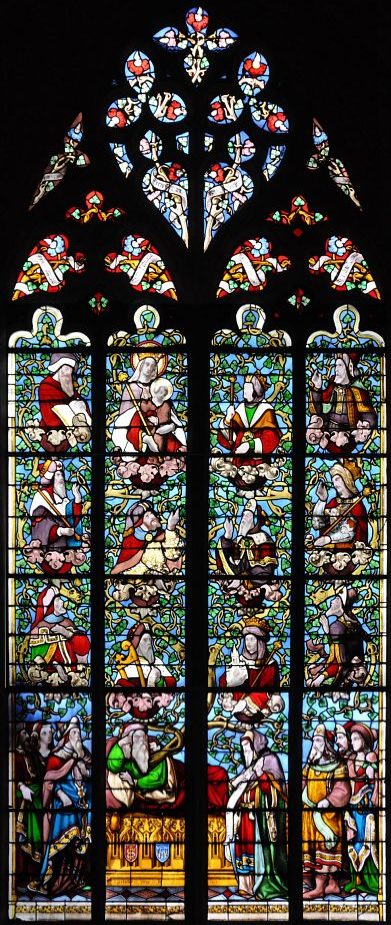

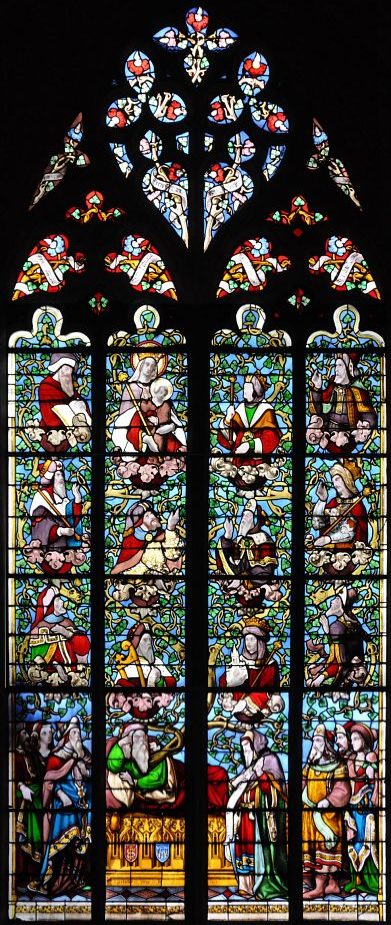

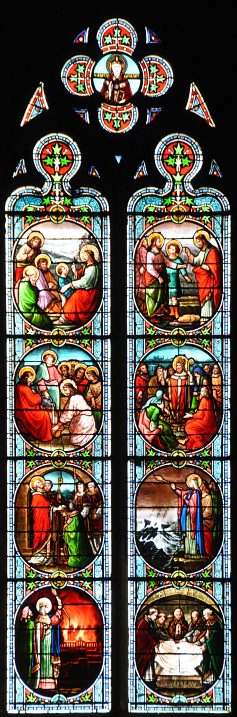

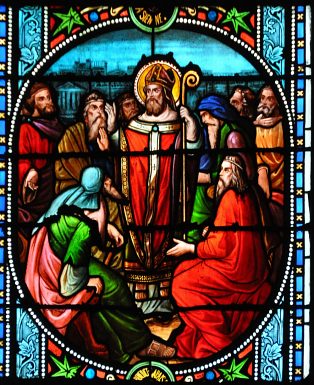

Les vitraux actuels peuvent être partagés en trois groupes.

Le premier rassemble des vitraux relatifs à des événements

propres à la basilique. On les trouve dans les bas-côtés

et ce sont les plus intéressants.

Le deuxième groupe propose des vitraux découpés en médaillons

qui décrivent des scènes de la vie des saints liés à

la basilique : Seurin, Amand, Martial, Véronique, Bénédicte,

etc. À ce groupe se rattachent les vitraux traditionnels

des vies de la Vierge (chapelle

Notre-Dame-de-la-Rose) et de saint Jean dans la

chapelle

éponyme.

Dans le dernier groupe se trouvent les vitraux assez

banals qui affichent un grand personnage dans chaque

lancette (voir par exemple ceux de l'abside).

Au sein du premier groupe, on trouve une grande verrière

contant l'histoire de l'Ancien

cimetière qui se trouvait sur le flanc sud de la

basilique, aujourd'hui place des Martyrs de la Résistance.

Une autre verrière illustre la procession

du cardinal de Sourdis pour honorer un vœu.

Une troisième rappelle la primauté que le chapitre de

Saint-Seurin se donnait face à celui de la cathédrale

Saint-André : la Prestation

de serment de tout nouvel évêque de Bordeaux

qui devait respecter les droits du chapitre de la collégiale

Saint-Seurin avant même d'être intronisé dans la cathédrale.

Le vitrail du Pèlerinage

relate un épisode historique : le Prince de Galles

reçoit ses armes des mains de l'archevêque Amanieu de

la Motte.

Dans le deuxième groupe, on pourra noter un Arbre

de Jessé, une rose des saints

honorés à Saint-Seurin, les vitraux de la vie de

la Vierge dans la chapelle Notre-Dame

de la Rose, la grande verrière de la vie

de saint Amand et saint Seurin dans le bras sud

du transept et celle de la vie

de saint Martial et sainte Bénédicte à droite du

maître-autel dans le transept.

|

|

Chemin de croix, station VII : Véronique essuie le visage de

Jésus.

Plaque en étain ou en argent repoussé, XIXe siècle ? |

|

Rose des saints honorés à Saint-Seurin, partie basse.

Sainte Véronique, sainte Bénédicte et sainte Rose de Lima.

Atelier Jacques Villiet, Bordeaux, années 1850. |

L'élévation sud vue depuis le chœur.

On remarquera le berceau transversal au-dessus du bas-côté.

À gauche, le pilier gothique du XIIe siècle, de type composé, se termine

par un chapiteau floral avec masques.

Il n'a pas été impacté par les travaux de 1700 qui ont chemisé les

autres piliers afin de les renforcer. |

|

Architecture

intérieure (2/3).

---»» L'église a joué de malheur. En 1566, les

voûtes des deuxième et troisième travées de la

nef s'écroulent. Les voûtes disparues sont reconstruites

et l'un des piliers de la nef reçoit une ceinture

de pierre en guise de renfort, transformant son

profil composé en un profil cylindrique. En 1698,

second écroulement des voûtes. Cette fois, c'est

toute la partie ouest qui s'effondre à cause .de

la fragilité d'un autre pilier.

Là encore tout est reconstruit, mais Jean-Baptiste

Augier, ingénieur ordinaire du roi en charge des

travaux, ne veut prendre aucun risque pour l'avenir.

Les cinq autres piliers de la partie ouest de

la nef (dont ceux soutenant la tribune), sont

à leur tour renforcés par une ceinture de pierre,.

De plus, persuadé que le mauvais état du terrain

est en cause, Augier décide de surhausser le sol

de la nef d'environ trois mètres.

Auparavant, depuis la rue, on descendait dans

la nef de l'église par un escalier. De là, pour

aller dans le chœur,

qui était surélevé par rapport à la nef, il fallait

remonter par un autre escalier. De la sorte, le

toit de la crypte, où étaient réunis les sarcophages

des saints, était apparent. «La crypte elle-même,

écrit Gabriel Loire pour le Congrès archéologique

de France de 1939, prenait jour dans la nef

par des ouvertures assez semblables à celles qu'on

voit par exemple à Saint-Sernin de Toulouse.»

---»» Suite 3/3

plus bas.

|

|

Moniale avec l'Enfant-Jésus.

Tableau anonyme.

|

|

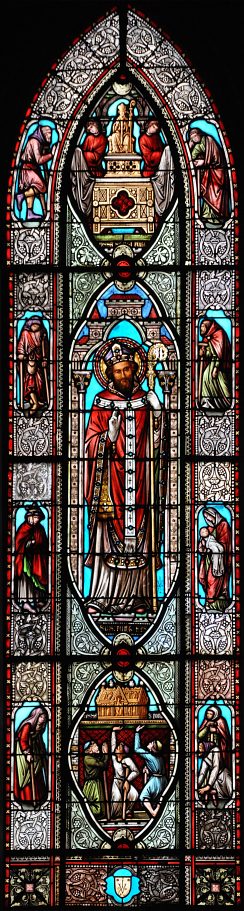

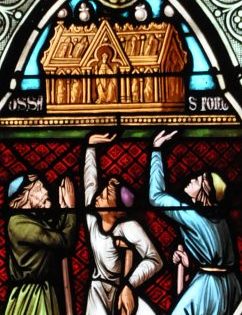

Vitrail de La Légende de saint Fort.

C'est l'un des plus beaux vitraux de la basilique.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1862. |

Les malades, les infirmes,

les aveugles obtiennent

une guérison miraculeuse au contact

de la châsse du saint. |

|

|

|

Vitrail

de l'ancien cimetière de Saint-Seurin ---»»»

Ce vitrail de l'atelier Joseph Villiet illustre

des épisodes historiques ou légendaires de l'ancien

cimetière Saint-Seurin, «l'un des plus célèbres

de la chrétienté», écrit Charles Marionneau.

Il se compose de trois rangées.

En haut, selon la légende, Jésus-Christ bénit

le cimetière en présence de sept prélats.

Au centre : convoi funèbre des barons tués à Roncevaux

; leurs corps sont conduits à Saint-Seurin.

En bas : au centre, deux sonneurs d'oliphant (rappelant

peut-être le cor de Roland à Roncevaux) ; à droite

et à gauche, des moines distribuent des vêtements

et des aumônes par ordre de Charlemagne.

Au-dessous des sonneurs d'oliphant, Charlemagne

pleure sur le tombeau de ses guerriers.

|

|

Dans le bas-côté nord, la chapelle Notre-Dame de Bonne

Nouvelle

se présente comme une véritable caverne. |

|

Vitrail

de la Procession ---»»»

En 1861, Charles Marionneau donne l'explication

de cette verrière. Il écrit : «Ce vitrail a pour

sujet l'accomplissement d'un vœu à Notre-Dame

de Lorette. La procession se rend à la chapelle,

portant une lampe d'argent, objet du vœu. Le cardinal

de Sourdis et le maréchal d'Ornano sont les principaux

personnages du cortège.»

Dans la partie basse, le cartonnier a inséré une

suite de petits personnages agenouillés. Selon

Marionneau, ils récitent les litanies de la Vierge

afin d'honorer une dévotion qui, en 1861, était

encore en vigueur à Saint-Seurin.

Charles Marionneau précise que ce vitrail (avec

d'autres) a été exécuté aux frais de la fabrique

de 1861 à 1862. Or son ouvrage édité chez le libraire

Aubry à Paris et le libraire Chaumas-Gayet à Bordeaux

porte l'année 1861. Comme quoi l'auteur n'a pas

perdu de temps...

|

|

«La Vierge donnant le Rosaire à saint Dominique

et sainte Catherine de Sienne»,

Tableau de la seconde moitié du XVIIe siècle. |

| «««--- La Légende

de saint Fort, détail. |

|

|

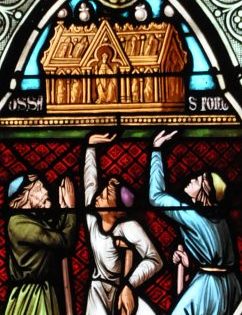

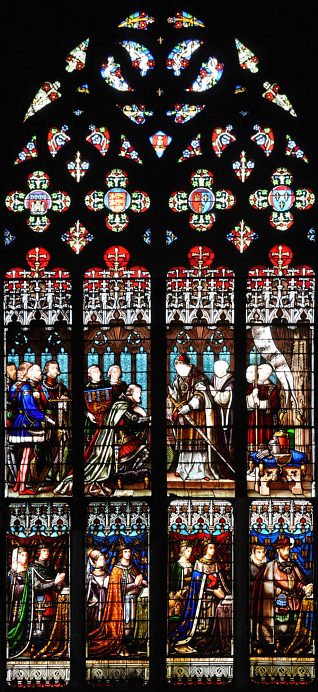

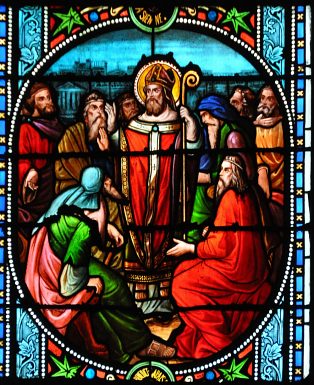

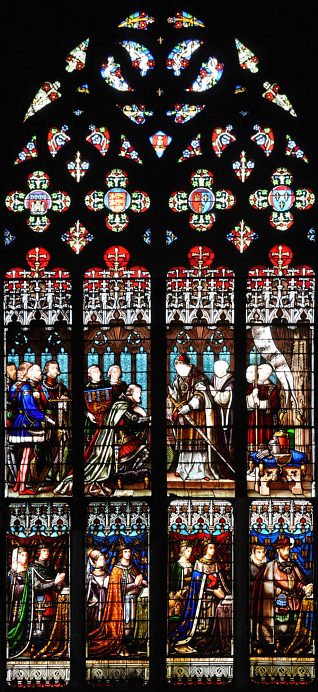

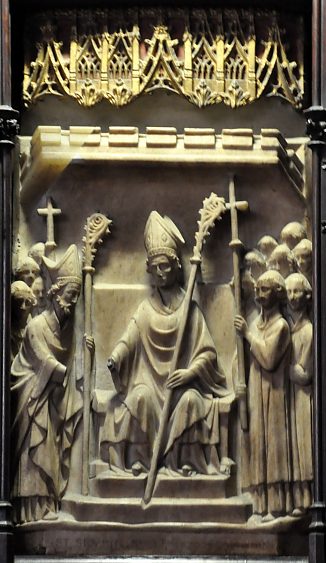

Vitrail de la Prestation de serment des archevêques

de Bordeaux à Saint-Seurin.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1862.

|

Vitrail

de la Prestation de serment (ci-dessus).

Le jour de son entrée solennelle dans la ville

épiscopale, le nouvel évêque devait se rendre

en priorité à Saint-Seurin pour jurer sur l'Évangile

de maintenir les privilèges de la collégiale.

Pour bien montrer l'importance de cette cérémonie,

le cartonnier a représenté, autour de l'évêque,

des membres du chapitre, leur doyen en tête, ainsi

que des dignitaires laïques. Source : Description

des œuvres d'art des édifices de Bordeaux

par Charles Marionneau, 1861.

|

|

|

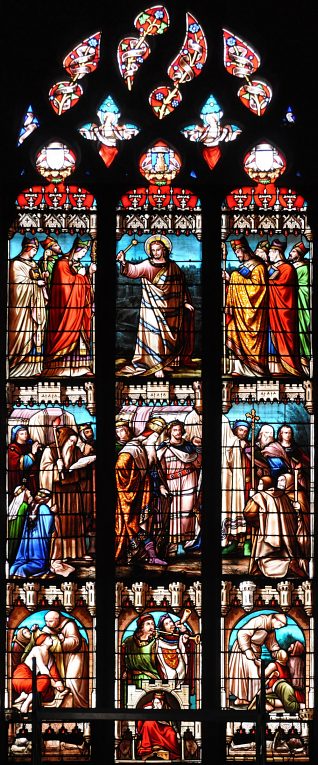

Vitrail

du Pèlerinage ---»»»

Ce vitrail illustre le pèlerinage des rois et

des princes au tombeau de saint Seurin, situé

dans l'église.

Le dignitaire posait ses armes sur l'autel et

l'évêque, de façon symbolique, les lui rendait.

La scène principale représente le Prince de Galles,

suivi de ses officiers, recevant ses armes de

l'archevêque Amanieu de la Motte.

Dans la partie basse, sont agenouillés : Eudes,

comte de Bordeaux ; Louis VIII, roi de France

; Henri, duc de Lancastre ; Henri II, roi de France.

Le bas du tympan est orné des armes de Bordeaux,

d'Angleterre, de Castille et de France.

Source : Description

des œuvres d'art des édifices de Bordeaux

par Charles Marionneau, 1861.

|

Statue de la Vierge à l'Enfant.

Albâtre, XIVe siècle.

Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle. |

|

|

Vitrail de l'histoire de l'ancien cimetière de Saint-Seurin.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, années 1850. |

Vitrail de la Procession du cardinal de Sourdis.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1862. |

Vitrail du Pèlerinage des souverains.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1862. |

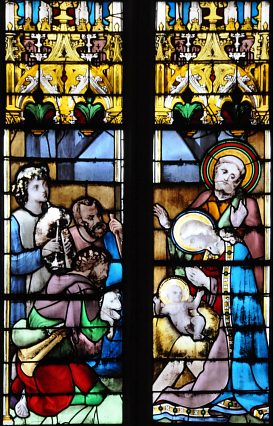

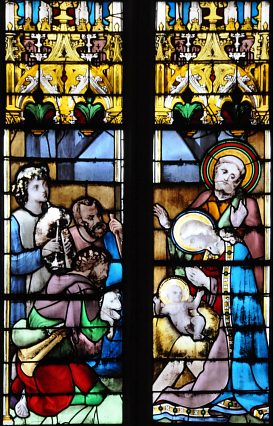

Saint Pierre donne son bâton d'évêque à saint Martial.

Vitrail de la vie de saint Martial, détail.

Atelier Joseph Villiet, années 1850. |

|

L'élévation sud et sa voûte gothique quadripartite. |

|

Architecture

intérieure (3/3)

---»» Le remblaiement va enfouir complètement la crypte

et transformer l'aspect intérieur de l'édifice. La charpente

a été, elle aussi, totalement remaniée : les combles

aigus ont laissé la place à une toiture à faible inclinaison.

L'autre point intéressant est la forme de voûtement

des bas-côtés. Ceux-ci ne sont pas voûtés d'ogives,

mais reçoivent un berceau transversal brisé aussi haut

que la nef elle-même (voir photo de la nef ci-dessus

et plus

haut) et que l'historien Gabriel Loirette compare

à de puissants formerets.

Si l'on y ajoute une retombée des voûtes du chœur

sur les piles du chevet, jugée parfois assez gauche,

qu'on y ajoute encore une similitude des piles avec

celles d'églises à coupoles d'Aquitaine (profil, élévation,

décoration), et qu'on adjoigne à tout cela une absence

de triforium et de fenêtres hautes, «il est permis de

se demander, écrit Loirette, si les maîtres d'œuvre

de Saint-Seurin de la fin du XIIe siècle n'ont pas eu

l'intention d'établir des coupoles.»

Coupoles ou non, l'historien ajoute que «le système

de voûtement de Saint-Seurin de Bordeaux est extrêmement

rare», visible seulement dans une église de Charente

et une autre dans les Landes. C'est pourquoi il conclut

son analyse des voûtements des bas-côtés en rappelant

l'opinion d'un autre spécialiste des vieilles églises

de la Gironde, Jean-Auguste Brutails, en 1910, qui voyait

dans Saint-Seurin «la réalisation gothique d'un compromis

entre les églises à coupoles et les églises poitevines

à bas-côtés médiocrement larges.»

En 1912, dans son étude sur Saint-Seurin, Brutails écrira

simplement que «l'usage des berceaux transversaux paraît

inspiré de l'architecture à coupoles.»

|

|

|

LES SOUVERAINS EN

PÈLERINAGE

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1862 |

|

Eudes, comte de Bordeaux. |

Henri, duc de Lancastre. |

Louis VIII et Blanche de Castille. |

Henri II et Catherine de Médicis.

|

|

| LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LA-ROSE

|

|

La chapelle Notre-Dame-de-la-Rose dans l'absidiole nord a été construite

entre 1427 et 1444.

Au centre de la photographie, gisant du chanoine Guillaume de Lana

qui se fit enterrer dans la chapelle en 1550. |

L'Adoration des mages (hauteur 1,32 mètre).

XVe siècle.

Clé pendante dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Rose. |

Trois anges dans le soubassement du Couronnement de la

Vierge.

XVe siècle.

Clé pendante dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Rose. |

|

|

Chapelle

Notre-Dame-de-la-Rose (1/2).

Cette grande chapelle de dévotions est la plus

riche et la plus intéressante de la basilique.

Construite de 1427 à 1444 et fruit du zèle de

l'évêque Pey Berland, elle comprend une travée

sur plan carré, un chœur très court et une abside

à cinq pans.

Son style est le gothique flamboyant. Une porte,

dite «de la sacristie», située à droite de l'autel,

regorge de petits personnages et d'animaux. À

la voûte, les deux clés pendantes offrent, sur

leurs deux faces, de belles saynètes en haut-relief

: l'Annonciation et le Couronnement de la Vierge

; l'Adoration des mages et la Résurrection des

morts.

L'autel, situé en avant du fond de l'abside, est

adossé à un retable en pierre. Celui-ci reçoit

douze

bas-reliefs en albâtre qui illustrent des

scènes de la vie de la Vierge. L'autel est surmonté

de trois statues : une Vierge à l'Enfant dite

Notre-Dame

de la Rose, albâtre du XIVe siècle, et deux

anges adorateurs qui sont modernes.

On notera le chemin de ronde établi à la base

des fenêtres et dont la continuité est assurée

par des ouvertures dans les élévations renforcées

du mur.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

Le Couronnement de la Vierge.

XVe siècle.

Clé pendante dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Rose. |

|

L'Adoration des bergers, détail central du vitrail.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857. |

Le Couronnement de la Vierge

Au soubassement : un chœur d'anges.

Vitrail de l'atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857.

Ce vitrail porte les armes du donateur, le cardinal

Donnet.

|

|

La porte de la sacristie, détail.

XVe siècle. |

L'Annonciation, détail central du vitrail.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857. |

L'Adoration des bergers, soubassement d'un vitrail

de la chapelle.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857. |

|

|

|

Chapelle

Notre-Dame-de-la-Rose (2/2).

---»» En 1861, Charles Marionneau, dans sa Description

des œuvres d'art des édifices bordelais, faisait

remarquer la transition de style, bien visible

dans la chapelle, entre le gothique finissant

et l'ornementation Renaissance.

En 1939, Gabriel Loirette, pour le Congrès

archéologique de France, lui emboîte le pas.

Il écrit : «La lourdeur des masses n'empêche pas

d'apprécier la finesse et la multiplicité des

détails ; l'ornementation du retable, des arcatures

et des clefs pendantes, qui s'est poursuivie jusqu'à

une époque assez avancée du XVIe siècle, atteste

la dégénérescence des traditions gothiques et

l'influence de la Renaissance italienne.» Un petit

monument typiquement de style Renaissance se trouve

contre le mur sud de cette chapelle (donné à droite).

La chapelle est éclairée par cinq baies enchâssées

sous des formerets que Jean-Auguste Brutails et

Gabriel Loirette qualifient tous les deux de «vigoureux».

Selon Charles Marionneau tous les vitraux de cette

chapelle sont de l'année 1857 et viennent de l'atelier

Joseph Villiet à Bordeaux.

On pourra admirer un très bel Arbre

de Jessé dans un vitrail à quatre lancettes.

|

|

Ornementation gothique influencée par la Renaissance. |

|

|

La porte de la sacristie et son gothique flamboyant.

XVe siècle. |

La Présentation au temple, détail.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857. |

La porte de la sacristie et son ornementation

en gothique flamboyant.

XVe siècle. |

Monument de style Renaissance

dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Rose. |

| ««---

La partie cerclée est en gros plan ci-contre. |

|

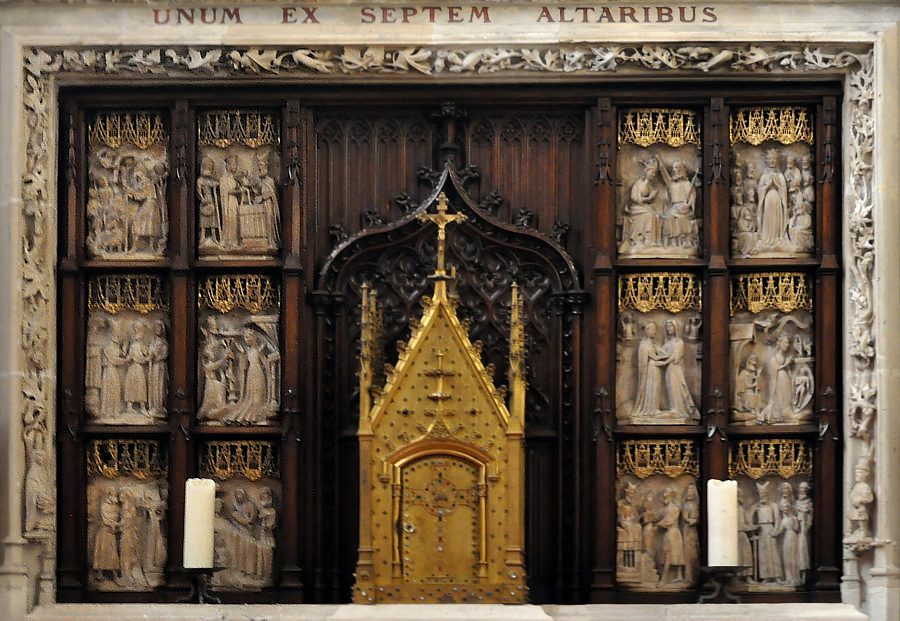

| L'ALBÂTRE DE LA

CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LA-ROSE |

|

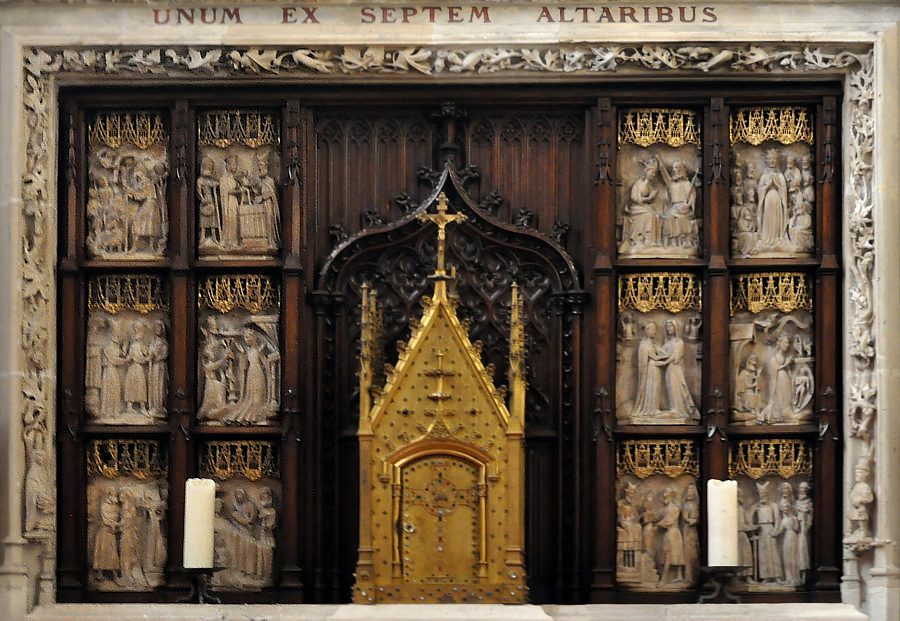

Le retable du XVe siècle et ses bas-reliefs en albâtre dans la chapelle

Notre-Dame-de-la-Rose.

Les bas-reliefs illustrent en dix saynètes la vie de la Vierge. |

|

Les

albâtres de la basilique Saint-Seurin.

Au XVe siècle, les imagiers anglais furent réputés en

Europe pour leurs bas-reliefs en albâtre. Les ateliers

de Nottingham, de Londres et de Burton-on-Trent étaient

renommés. On utilisait ces œuvres pour orner les retables

d'autel et, dans une moindre mesure, le sarcophage des

tombeaux.

En 1939, pour le Congrès archéologique de France,

Gabriel Loirette se montre peu amène sur la qualité

de ces œuvres : «Le style de ces petites sculptures

onctueuses et fades, écrit-il, faites en série, se caractérise

par la maigreur et la raideur des personnages, par la

forte saillie des pommettes et des yeux, par l'allongement

disgracieux des mains et des pieds.»

En France, c'est avant tout dans les provinces plus

anglaises que les autres que ces œuvres de basse qualité

se répandirent, à savoir la Normandie et la Guyenne.

À Bordeaux,

«l'archevêque Pey Berland, ajoute Gabriel Loirette,

plus que tout autre, contribua par des dons, à les diffuser.»

La basilique Saint-Seurin possède deux importants ensembles

de ces albâtres.

Le retable de la Chapelle Notre-Dame-de-la-Rose en comptabilise

douze. Ils illustrent des scènes traditionnelles de

la vie de la Vierge. Le retable

de l'ancien maître-autel, qui se trouve maintenant

contre un pilier du chœur,

en possède dix. Autour d'une Annonciation surmontée

d'un Calvaire, ses panneaux racontent des épisodes de

la vie de saint Martial et de saint Seurin.

Toutefois, l'association Ars et Fides Bordeaux

attribue le retable près du chœur,

de par sa plus grande finesse des modèles, à un atelier

français.

|

|

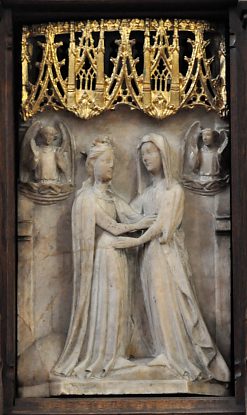

La Visitation.

Panneau en albâtre, XVe siècle. |

Le Couronnement de la Vierge.

Panneau en albâtre, XVe siècle. |

|

Vierge à l'Enfant dite «Notre-Dame de la Rose».

Albâtre anglais du XIVe siècle.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Rose. |

|

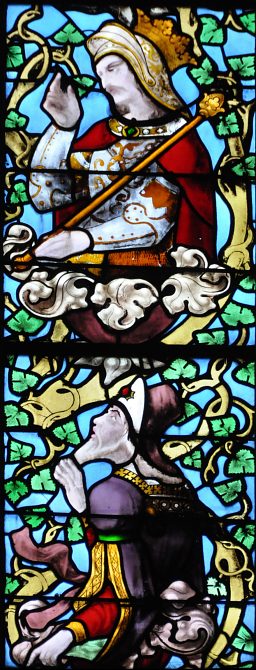

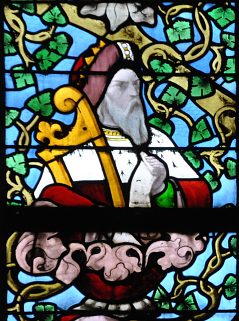

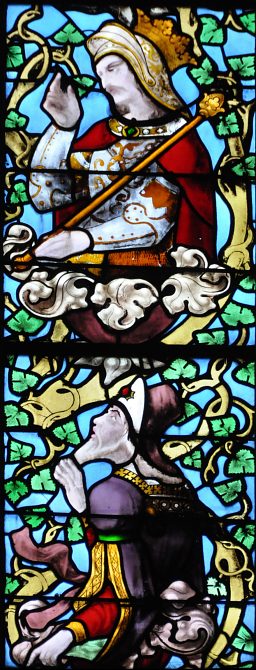

Arbre de Jessé, détail :

Le roi David, fils de Jessé, et sa lyre.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857.

|

|

Arbre de Jessé, détail : deux rois de Juda.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857. |

|

|

|

Arbre de Jessé.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857. |

|

L'Arbre

de Jessé de la chapelle Notre-Dame-de-la-Rose.

Ce vitrail de l'atelier Joseph Villiet suit les standards

habituels de l'Arbre : Jessé est étendu, endormi, sur

un lit. De son sein s'élance une tige qui se déploie

en de multiplies ramifications où se tiennent les ancêtres

de la Vierge et de Jésus.

Au-dessus de Jessé sont représentés son fils, le roi

David tenant une lyre, et le fils de David, le roi Salomon,

qui tient une représentation gothique du temple de Jérusalem.

Voir les détails historiques de l'Arbre à la basilique

Saint-Denis à Saint-Denis.

Charles Marionneau signale que, en plus des prophètes,

se trouvent, autour du lit de Jessé, des poètes et des

philosophes du paganisme.

Cet Arbre de Jessé possède un trait particulier : les

visages sont en gris. Il s'agit vraisemblablement du

résultat de l'impression de photos dans le verre, la

cuisson assurant ensuite la vitrification et la durabilité.

En général, et dans un second temps, le peintre verrier

intervenait sur la photo en noir et blanc pour la colorier.

Ici, les visages sont laissés en gris, sans doute pour

diminuer les coûts de fabrication. Mais à qui appartiennent-ils ?

|

|

Vierge à l'Enfant, détail.

Albâtre anglais du XIVe siècle.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Rose.

|

Statue moderne de

sainte Catherine d'Alexandrie.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Rose. |

|

«««--- Arbre de Jessé, détail.

Le roi Salomon, fils de David, présente son temple.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857.

|

|

|

| AUTRES CHAPELLES

DE LA BASILIQUE SAINT-SEURIN |

|

La chapelle du Sacré-Cœur (au côté nord) date des années 1880.

Elle est protégée par un haut panneau de verre. De là vient

le reflet d'un vitrail voisin au-dessus de l'autel... |

Chapelle Saint-Fort sur le côté nord (construite en 1847). |

Saint Jean-Baptiste devant Hérode.

Vitrail de la vie de saint Jean-Baptiste, détail.

Atelier Joseph Villiet, années 1860-70. |

Le Festin d'Hérode.

Atelier Joseph Villiet, années 1860-70.

«««--- Saint Jean reproche

à Hérode Antipas

d’avoir épousé Hérodiade, la femme de son frère

Philippe. Ce qui était interdit par la loi mosaïque. |

|

La chapelle Saint-Jean a été bâtie au XIVe siècle, au sud du

chœur.

Dans la photo, seules trois baies sont visibles sur les cinq. |

|

Les

vitraux de la chapelle Saint-Jean.

Les vitraux de cette chapelle illustrent en dix saynètes,

réparties sur cinq baies, la vie de saint Jean-Baptiste.

En 1861, dans sa Description des œuvres d'art des

édifices de Bordeaux, Charles Marionneau ne parle

que d'un seul vitrail. L'explication est donnée par

Gabriel Loirette (Congrès archéologique de France,

1939) : avant 1868, la chapelle Saint-Jean n'était éclairée

que par trois baies, dont l'une était murée. Il n'y

avait donc que deux baies avec des vitraux. Celle que

décrit Marionneau représente saint Jean-Baptiste debout

«tenant sur le bras gauche un agneau, et de la main

droite, un cartel déroulé, sur lequel on lit cette légende

: Ecce agnus Dei». Et il ajoute : «Ce vitrail

est signé des initiales : J. V. (Joseph Villiet),

1854» De toute évidence, ce vitrail a disparu

ou a été déplacé.

Gabriel Loirette précise que, en 1868, on dégagea la

fenêtre murée et l'on perça deux autres fenêtres, au

nord et au sud. De ce fait, la chapelle compte maintenant

cinq baies.

Les verrières (plutôt dégradées et apparemment non signées)

de ces cinq baies sont de l'atelier bordelais de Joseph

Villiet. En effet, à la cathédrale

Saint-Jean-Baptiste de Bazas, un vitrail de la chapelle

Saint-Jean-Baptiste offre une scène similaire à la scène

donnée ci-contre à droite : Salomé présente le chef

de saint Jean à un Hérode pensif. Le visage du roi est

exactement le même dans les deux vitraux. La verrière

de Bazas étant datée des années 1852-1862, on en déduit

que l'atelier aura réutilisé une partie des cartons

bazadais pour Bordeaux.

On datera donc les vitraux de la chapelle Saint-Jean

à Saint-Seurin de la fin des années 1860 ou des années

1870.

|

|

|

|

Salomé portant le chef de Jean-Baptiste à Hérode.

Vitrail de la vie de saint Jean-Baptiste, détail.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, années 1860-70

La tête d'Hérode pensif est exactement la même

que celle qu'on peut voir dans un vitrail sur le même thème

à la cathédrale

Saint-Jean-Baptiste de Bazas.

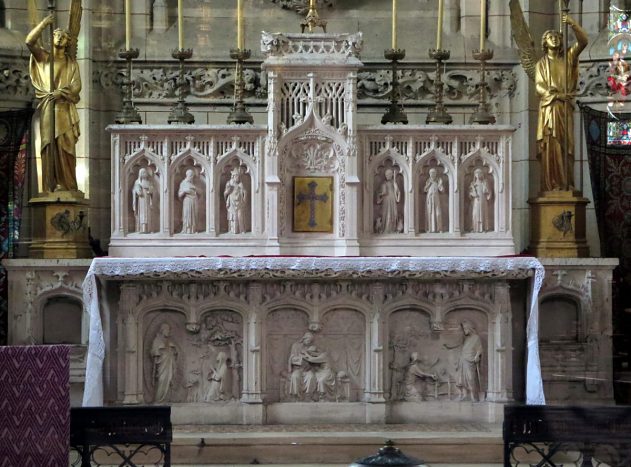

«««--- Retable de la chapelle

du Sacré-Cœur.

XIXe siècle. |

|

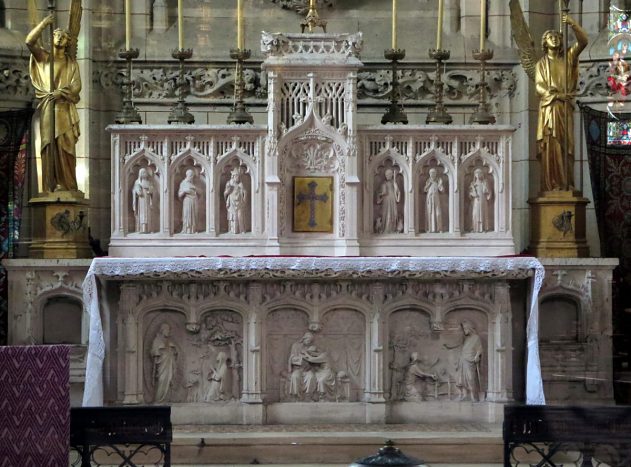

| LE CHŒUR ET LE

«TRANSEPT» DE LA BASILIQUE SAINT-SEURIN |

|

Le chœur de la basilique Saint-Seurin.

Le tombeau de saint Seurin se trouve sous l'autel.

Le vitrail des vies

de saint Martial et de sainte Bénédicte se trouve en haut à droite

de l'image (bras sud du «transept»). |

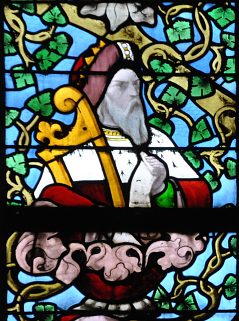

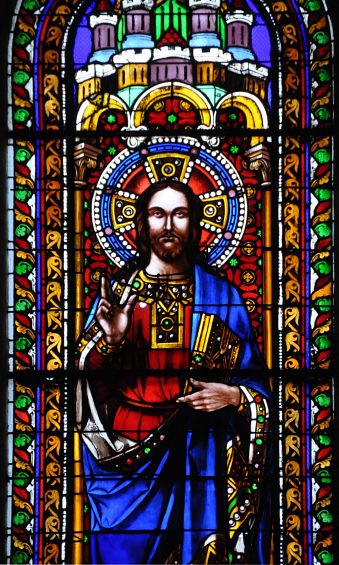

Saint Amand, évêque.

Vitrail de l'abside, détail.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1853. |

Le Sacré-Cœur.

Vitrail de l'abside, détail.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1853. |

Bras sud du «transept» et entrée dans la chapelle

Saint-Jean. |

Chaise épiscopale dans

le transept ---»»»

2e quart du XVe siècle (?) |

|

|

La

Chaise épiscopale.

Cette chaise de pierre, sculptée en gothique flamboyant,

est l'une des curiosités de la basilique. Sans certitude,

les historiens la font remonter au deuxième quart du

XVe siècle.

Entre les deux gâbles se trouve, comme suspendue, une

mitre d'évêque soutenue par deux anges (donnée en gros

plan ci-dessous à droite).

Pourquoi une chaise épiscopale dans une église qui n'a

jamais eu rang de cathédrale ? L'explication habituelle

se réfère à la tradition bordelaise qui voulait qu'un

nouvel évêque, avant d'être intronisé à Saint-André,

passât à Saint-Seurin pour faire serment de respecter

les privilèges du chapitre (de Saint-Seurin).

Pour s'assurer de cette amabilité dans le cadre de la

rivalité séculaire entre les deux chapitres, les chanoines

de Saint-Seurin avaient sans doute pensé qu'il était

mieux que l'évêque se sentît comme chez lui...

|

|

|

Les stalles de la fin du XVe siècle dans le sanctuaire.

Les parties hautes sont du XIXe siècle. |

|

Les

stalles du XVe siècle.

Au XVIIIe siècle, 47 stalles en chêne se trouvaient

dans le chœur. Aujourd'hui, il en reste 32 ; le reliquat

a été vendu à une église de la région parisienne. Charles

Marionneau date ces stalles de style gothique des dernières

années du XVe siècle. Les miséricordes y reflètent l'esprit

frondeur des huchiers.

Toute la partie supérieure des stalles (c'est-à-dire

les hauts dossiers) date de 1852. En 1861, dans sa Description

des œuvres d'art des édifices de Bordeaux, Charles

Marionneau révèle que, derrière ces hauts dossiers,

se trouvent, cachées, des peintures murales des XIVe

et XVe siècles illustrant la vie des saints évêques

honorés à Saint-Seurin. De son côté, Jean-Auguste Brutails,

en 1912, dans Les Vieilles églises de la Gironde,

mentionne une dépense du chapitre en 1784 : «peinture

à fresque du chevet par J.-A. Berinzago.» Cette information

ne semble pas concordée avec la précédente. Malheureusement,

les ouvrages récents sur la basilique ne parlent pas

de ces peintures cachées.

Charles Marionneau rappelle que, lors de l'examen par

la Commission des Monuments historiques du projet

des travaux à exécuter dans le chœur, il fut demandé

que la boiserie haute restât mobile pour avoir facilement

accès à ces peintures. Ce vœu a-t-il été exaucé ?

|

|

|

Saint Seurin, évêque.

Vitrail de l'abside, détail.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1853. |

|

Vies de saint Martial et de sainte Bénédicte.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, années 1850. |

Un retable contenant dix bas-reliefs en albâtre

est accolé à un pilier près du chœur, XVe siècle. |

La Mort de saint Martial.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, années 1850. |

|

Une mitre d'évêque trône entre les deux gâbles de la chaise

épiscopale. |

Saint Martial prêche à Sienne.

Vitrail des vies de saint Martial et de sainte Bénédicte, détail.

Atelier de Joseph Villiet, Bordeaux, années 1850. |

|

|

|

Les dix bas-reliefs en albâtre du retable près du chœur illustrent

les vies de saint Martial et saint Seurin.

Au centre : un Calvaire et une Annonciation.

Œuvre du XVe siècle d'un atelier anglais ou peut-être français. |

Arrivée de saint Seurin à Bordeaux.

Bas-relief en albâtre, XVe siècle. |

Sainte Bénédicte arrête un incendie.

Vie de saint Martial et de sainte Bénédicte, détail. |

Sainte Bénédicte apaise une tempête.

Vie de saint Martial et de sainte Bénédicte, détail. |

|

Saint Amand laisse son siège épiscopal à saint Seurin.

Bas-relief en albâtre, du XVe siècle. |

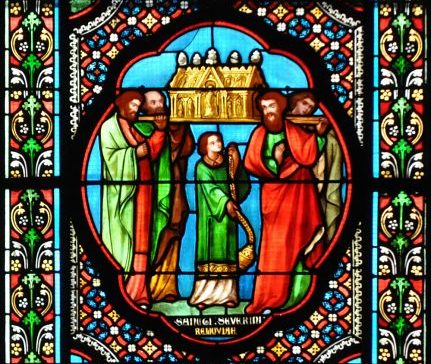

Vie de saint Amand et de saint Seurin.

Atelier Joseph Villiet, 1858.

Vitrail dans le bras sud du transept, |

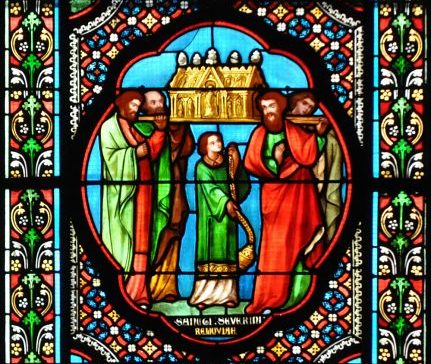

Transfert de la châsse contenant les reliques de saint Seurin.

Vitrail dans le bras sud du transept, détail.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1858. |

Le Martyre de saint Étienne, détail.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux. |

|

Vie de saint Amand et saint Seurin : amitié entre saint Amand

et saint Seurin.

Vitrail dans le bras sud du transept, détail.

Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1858. |

L'orgue de tribune.

Le buffet d'orgue date du XVIIIe siècle. |

|

L'orgue

de tribune.

On trouve peu d'information sur l'orgue et sa tribune

dans les documents habituels sur la basilique. En revanche,

en 1912, dans son étude sur Les vieilles églises

de la Gironde, Jean-Auguste Brutails donne le détail

suivant :

1771-1774. Construction de l'orgue, savoir : la tribune

par les frères Laclotte, la balustrade et autres travaux

de serrurerie par Valette, l'instrument par Micot, la

menuiserie par Boyé et par Joseph Peissy, la sculpture

du buffet par Cabirol et Cessy, «l'allongement des bas-côtés

du jubé de l'orgue», c'est-à-dire de la tribune par

Brothier.

En 1862, l'abbé Brun reprend l'essentiel de ces informations

sans citer le facteur Jean-Baptiste Micot qui serait

le créateur de l'orgue.

Étrangement, en 1966, dans le Dictionnaire des églises

de France, Pierre Dubourg-Noves attribue l'instrument

à dom Bedos de Celles, créateur du célèbre orgue de

l'église Sainte-Croix

à Bordeaux

et contemporain de Micot. Cette paternité est reprise

par le même auteur en 1969 dans Guyenne Romane,

éditions Zodiaque, la Nuit des temps. Malheureusement,

Pierre Dubourg-Noves ne donne pas la source de son information.

L'orgue actuel est-il toujours celui de Jean-Baptiste

Micot ?

|

|

|

La nef vue depuis le chœur. |

Documentation : «Les églises de Bordeaux» de

l'abbé Brun, éditions Delmas, 1952

+ «Aquitaine gothique» de Jacques Gardelles, éditions Picard, 1992

+ «Description des œuvres d'art qui décorent les édifices publics

de Bordeaux» de Charles Marionneau, 1861

+ «Les vieilles églises de la Gironde» de Jean-Auguste Brutails, Feret

et Fils Libraires-éditeurs, Bordeaux 1912

+ «Bordeaux Le temps de l'histoire» de Robert Coustet et Marc Saboya,

éditions Mollat, 2000

+ «Guyenne romane» de Pierre Dubourg-Noves, éditions Zodiaque, la

nuit des temps, 1969

+ «L'esprit des bâtisseurs», édité par les Amis d'Ars et Fides Bordeaux,

2011

+ «Dictionnaire des églises de France», éditions Robert Laffont, 1966

+ «Basilique Saint-Seurin, Bordeaux», brochure de l'Office de Tourisme

+ «Basilique Saint-Seurin», brochure publiée par Ars et Fides, Bordeaux,

1995

+ Panneaux d'information dans la nef. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|