|

|

|

|

Dans sa plus grande partie, l'église

de Richebourg est du XVIe siècle. Elle est riche de quelques vitraux

Renaissance et d'œuvres d'art (tableaux et statues) qui retiennent

l'attention. Malheureusement, il est rare qu'elle soit ouverte.

L'édifice se compose de deux parties bien distinctes. La partie

ancienne, située à l'ouest, montre des éléments romans du XIIe siècle.

L'origine gallo-romaine du village étant confirmée par des sources

abondantes, il est logique qu'une chapelle romane ait été érigée

là dans les temps anciens.

Au début du XVIe siècle, Saulx-Richebourg est un petit village,

fief du seigneur de Sabrevois. Celui-ci décide de rebâtir l'église.

L'origine de cette décision a depuis longtemps suscité l'intérêt

des historiens locaux. On a évoqué le repentir d'un seigneur qui

aurait tué le curé dans son église. On a aussi parlé de l'arrogance

d'une famille qui voulait affirmer sa puissance face aux rivaux

du voisinage. En fait, une décision de ce genre, prise quelques

décennies après la fin de la guerre de Cent Ans, n'a rien

d'exceptionnel.

Toujours est-ll que l''édifice roman, sûrement bien délabré, allait

être remplacé par une grande église gothique. Les Sabrevois font

élever le donjon de leur château et peut-être aussi

la demeure seigneuriale de la Troche. Dans le même temps ou peu

après, ils lancent la construction de l'édifice cultuel. Le transept

est érigé, puis prolongé d'un chœur, surmonté d'une toiture à forte

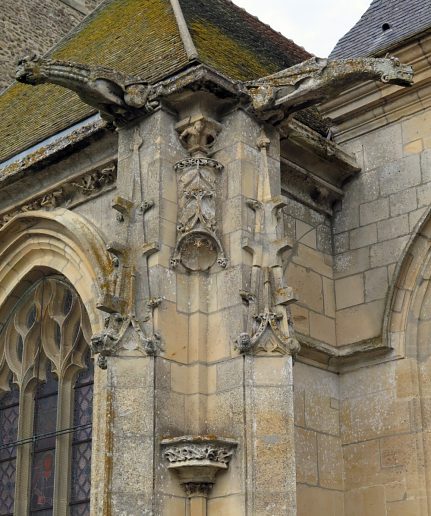

pente. La partie extérieure est embellie de sculptures gothiques,

de gargouilles, d'un ruban sculpté sous les chéneaux et même,

selon la brochure de la paroisse, d'un garde-corps pour se déplacer

sur les chéneaux au-dessus des gargouilles !

Et puis les travaux s'arrêtent sans que la raison en soit connue.

Les Sabrevois avaient-ils vu trop grand compte tenu de la population

du village ? Si le départ des ogives de la nef gothique prévue

est bien visible, c'est pourtant la petite nef romane qui va subsister.

De cette nef, on refait la toiture et la charpente. En 1603, le

haut clocher est terminé. Au XIXe siècle, il recevra un toit en

flèche entouré de quatre clochetons.

On ne sait rien de l'histoire de l'église jusqu'au passage de Prosper

Mérimée en 1852. Découvrant son intérêt et son délabrement, il obtient

les fonds nécessaires à sa restauration et demande son classement

aux Monuments historiques. Ce sera chose acquise en 1862. Supprimé

en 1886, ce classement est rétabli en 1905.

L'arrêt des travaux, intervenu vers la fin du XVIe siècle, a entraîné

une modification totale de l'affectation des parties gothiques construites

: ce qui devait être le transept et la grande travée du chœur est

devenu nef (voir les plans

plus bas). Quant à la petite nef romane, son état de dégradation

actuel n'incite pas le visiteur de l'église à y pénétrer...

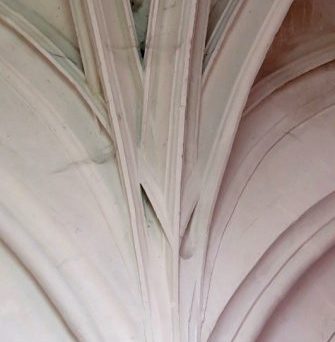

On peut résumer l'intérêt de l'église Saint-Georges à deux facteurs

: ses deux vitraux

Renaissance dont un bel Arbre

de Jessé de 1612 et une luxuriante architecture gothique flamboyante

: les nervures s'y multiplient à tel point qu'on y trouve même des

entrelacements

de retombées d'ogives, une caractéristique très rare dans les

voûtes gothiques.

|

|

La nef et le chœur gothiques de l'église Saint-Georges. |

|

|

|

|

L'église Saint-Georges vue depuis le nord.

La partie gothique est à gauche et au centre.

La tour fait aussi partie de la construction gothique.

Le toit en flèche à quatre clochetons date du XIXe siècle. |

Le chevet gothique de l'église avec ses fenêtres

en tiers-point aux dessins de remplage variés. |

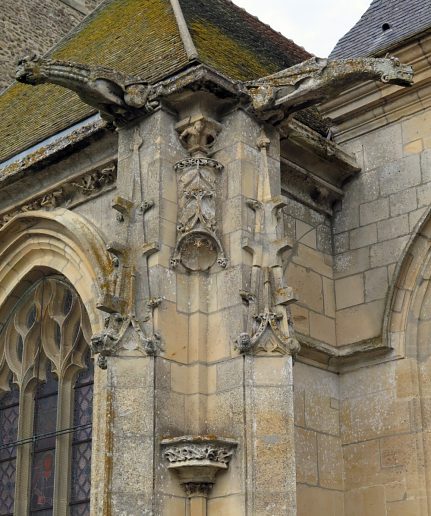

Vestiges de la partie gothique flamboyant

avec gargouilles, dais, console et pinacle à crochets.

|

|

Vestiges de la partie gothique flamboyant

avec gargouilles, dais, console et pinacle à crochets. |

Porte gothique du côté sud.

XVIe siècle. |

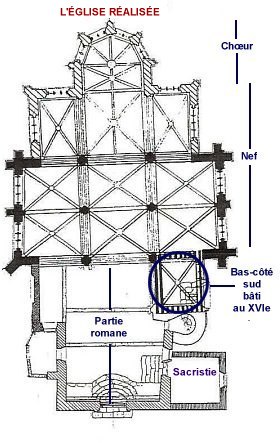

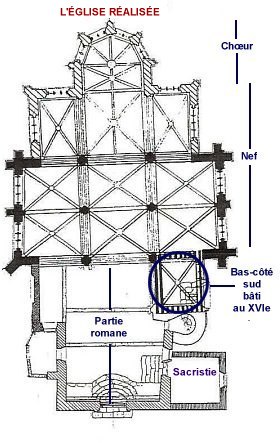

Plan de l'église Saint-Georges.

d'après le plan de Gilles Métairie dans la brochure de la paroisse.

Passez la souris sur l'image pour voir le plan de l'église

prévue. |

|

Plan

de l'église et architecture intérieure.

Le plan de l'édifice est indispensable pour en

saisir toute la bizarrerie. La nef romane qui subsiste

aurait dû faire place à une nef gothique

de plusieurs travées. L'église se serait

poursuivie à l'est par un transept de deux travées,

clos par un chœur d'une large travée avec

absidioles nord et sud, large travée prolongée

par une autre plus étroite, puis par une abside

à quatre pans.

Sans nef gothique, les éléments bâtis

au XVIe siècle ont dû être réanalysés.

Le transept est devenu nef avec bas-côtés

nord et sud. La large travée prévue pour

le chœur vient maintenant s'ajouter à cette

nef. Quant au chœur, il se contente d'une travée

étroite et d'une abside.

De la nef gothique prévue, seul a été

réalisé le début du bas-côté

sud, là où se trouve la porte d'entrée

de l'église, au-dessous du clocher.

La partie romane est riche d'une voûte charpentée

avec entraits et engoulants sculptés. Malheureusement,

un filet de protection assez serré a été

tendu au-dessus de la voûte, rendant impossible

l'observation des ornements romans. D'après la

brochure rédigée par la paroisse, les

armes des Sabrevois, constructeurs de l'église

au XVIe siècle, sont visibles sur l'une des poutres.

|

|

|

|

|

La nef vue et le bas-côté sud.

Les tombées d'ogives tombent en pénétration dans

les piliers, endroit parfois marqué d'un discret chapiteau.

À part l'Arbre de Jessé

au-dessus de l'autel absidiai sud, tous les vitraux visibles ici sont

du XIXe siècle. |

À l'arrière-plan, la partie romane constitue l'avant-nef

de l'église. |

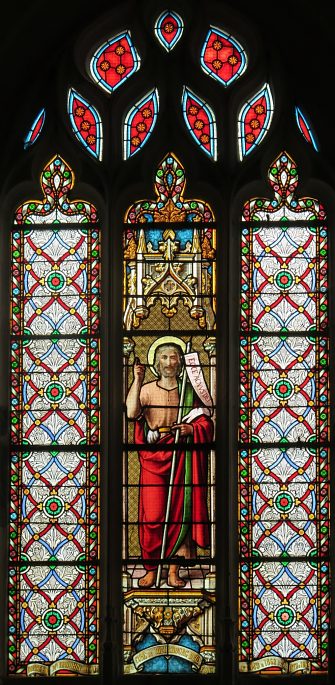

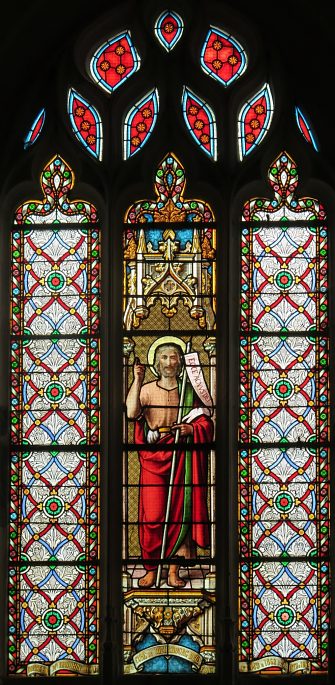

Saint Jean-Baptiste dans un vitrail du XIXe siècle.

Atelier Eugène Moulin à Dreux, 1872. |

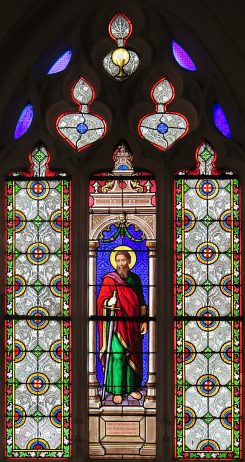

Signature du maître-verrier

Eugène Moulin à Dreux, 1872

au bas du vitrail

de saint Paul. |

|

Retombées d'ogives complexes dans la

partie gothique. Voir l'exemple

n°2. |

Deux masques de bronze ornent

la cuve baptismale en marbre. |

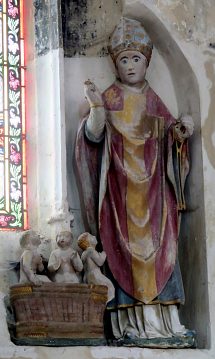

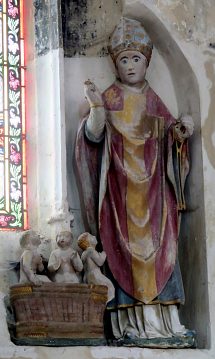

Statue de saint Nicolas

Pierre, XVe ou XVIe siècle. |

|

|

««---

Des retombées d'ogives complexes.

La construction de l'église gothique s'est arrêtée brutalement

au XVIe siècle sans qu'on n'en connaisse ni la date

précise ni la raison. Manque de fonds ? Décès

de l'architecte ? Prise de conscience de la trop

grande surface de l'édifice par rapport au nombre d'habitants

du bourg ? Guerre ? Épidémie ? Famine ?

Dans la brochure réalisée par la paroisse, Jacqueline

Gontier liste les possibilités sans y répondre.

On donne ici une autre explication en partant d'un constat.

La photo ci-contre donne en gros plan le profil des

retombées d'ogives dans l'un des deux bas-côtés gothiques.

On y voit une nervure passant au-dessous d'une autre.

En fait, c'est un entrelacement, un «réseau sculpté»

que l'on ne rencontre pratiquement jamais dans une église

gothique. Une photo plus

bas montre un autre cas d'entrelacements. En général,

les nervures tombantes viennent se rejoindre sur le

chapiteau ou au-dessus du chapiteau dans un bouquet

ordonné, toujours simple et logique.

Un dessin architectural aussi rare avait de quoi rendre

les maîtres d'ouvrage perplexes ! Si l'on y ajoute la

multiplication des nervures dans les arcs et l'incrustation

systématique de clés

pendantes au sommet des ogives, les commanditaires

n'auraient-ils pas pris peur devant la complexité mise

en œuvre par l'architecte et, bien sûr, devant le coût

qui en résultait ?

D'où l'hypothèse d'un arrêt des travaux dû au renvoi

de l'architecte. Les maîtres d'ouvrage en auraient alors

cherché un autre, plus conventionnel... qu'ils n'auraient

pas trouvé. Ou bien ils auraient décidé de se contenter

de la partie gothique déjà bâtie : la dimension de l'édifice

aurait été jugée suffisante ou encore les fonds disponibles

auraient été dirigés vers la vitrerie.

Quoi qu'il en soit, cet entrelacs de nervures à la retombée

des ogives est une curiosité de l'église Saint-Georges.

|

|

La cuve baptismale, du XVIIIe siècle, est classée

monument historique.

La cuve est soutenue par une colonne galbée en pierre.

À droite, la bannière de saint Georges. |

La libre seigneuriale sur l'élévation d'un bas-côté. |

|

Litre

seigneuriale.

Une litre polychrome, dont les vestiges sont difficilement

lisibles, parcourt les élévations nord

et sud de la partie gothique. On arrive à y distinguer

les armoiries de la famille des Sabrevois.

|

|

|

Sainte Catherine d'Alexandrie

foulant au pied l'empereur Maximin.

Pierre, XVe siècle. |

Ici s'arrête la partie gothique construite au XVIe siècle. Le point

de départ des ogives de la future nef gothique était prévu.

Dans la partie qui est restée romane, la charpente en berceau (refaite

au XVIe siècle) est couverte

d'un filet de protection qui rend impossible l'observation des engoulants. |

Retombées d'ogives complexes dans la partie gothique. |

|

Les

vitraux de l'église Saint-Georges.

Trois verrières, issues totalement ou partiellement

de la Renaissance, sont réellement intéressantes.

Deux sont entièrement ou presque du XVIe siècle

: l'Arbre

de Jessé et l'Adoration

des Mages. Tandis que la troisième n'offre,

de l'époque Renaissance, que le seul tympan

avec une Vierge à l'Enfant entre deux anges.

Le reste des verrières, d'après la signature

qu'on y découvre, peut être attribué

à Eugène Moulin, peintre verrier installé

à Dreux.

Ces verrières dateraient du début des

années 1870.

On y voit le Sacré-Cœur, saint

Paul et saint

Jean-Baptiste. Chacun d'entre eux est entouré

de deux lancettes à thème géométrique

polychrome, selon l'exemple donné plus

haut.

Les Évangélistes figurent dans le tympan

des vitraux qui ornent les quatre pans du chœur.

Notons que c'est à Eugène Moulin que l'on

doit le bel Arbre de Jessé, daté de 1877,

qui orne une chapelle de l'église Saint-Pierre

de Dreux,

une ville située à vingt-cinq kilomètres

de Richebourg.

|

|

| Deux Évangélistes

au tympan des vitraux du chœur.

Années 1870. |

|

Saint Jean |

Saint Matthieu |

|

|

|

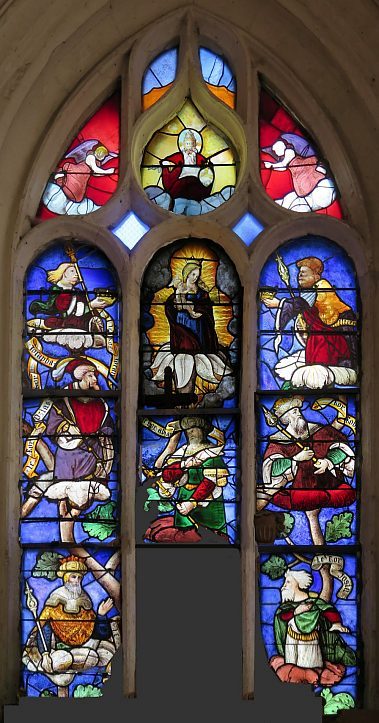

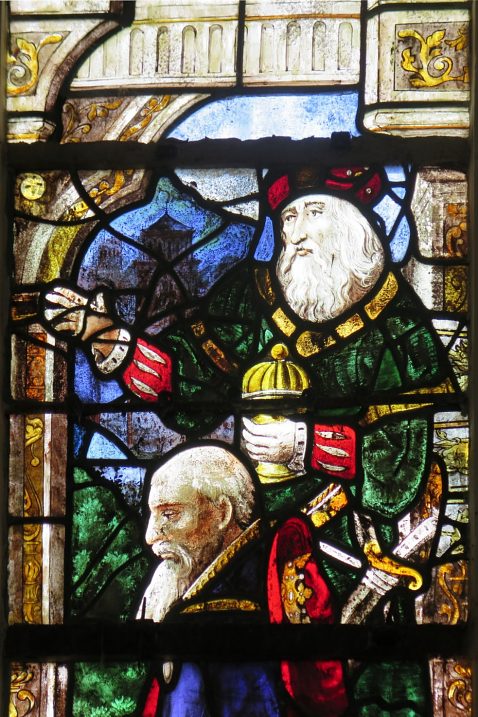

Baie 6 : l'Arbre de Jessé, 1612

Le panneau central du bas (où l'on voyait Jessé)

a disparu.

Il est depuis bouché par de la pierre. |

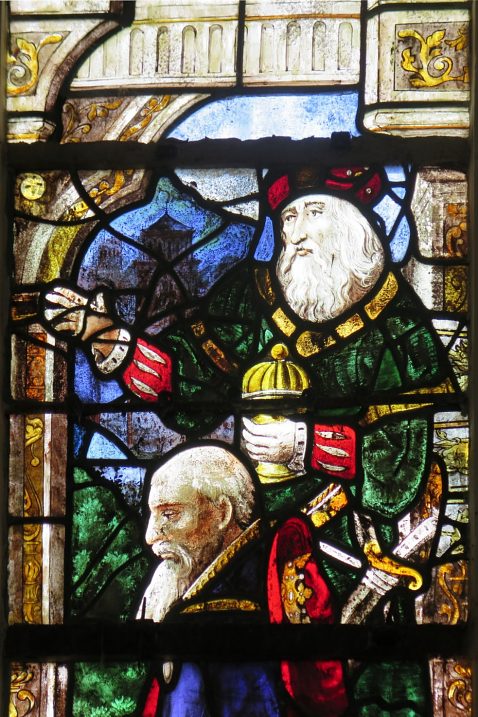

Baie 6, détail : le roi Roboam. |

|

Baie

n°6 : vitrail de l'Arbre de Jessé, 1612 (2/2).

---»» Sauf exception, un phylactère

indique les noms des rois. On a ainsi : Josapha, Osias,

Achaz, Roboam et Josias. Le roi à la magnifique

tunique peinte au jaune d'argent (donné ci-contre)

n'est pas représenté avec son nom. Si

ce n'est pas le roi Salomon, il pourrait s'agir de Manassé,

toujours représenté dans l'Arbre avec

un habit somptueux.

Dans un Arbre, dessiner des rois sortant d'une corolle

de fleur est une pratique assez ancienne. On la retrouve

abondamment dans l'Arbre attribué à Jean I Macadré,

et daté de 1518, qui orne une fenêtre de l'église Sainte-Madeleine

à Troyes.

On la retrouve dans le chef-d'œuvre

d'Engrand le Prince à Beauvais

en 1522. Au XIXe siècle, elle est reprise dans l'Arbre

peint par Eugène Moulin à l'église Saint-Pierre

de Dreux.

On remarquera que les personnages du tympan sont trop

petits et maladroitement intégrés dans la mouchette

et les deux soufflets. Leur dessin n'est clairement

pas à la hauteur de ceux de l'Arbre. Pour Guy-Michel

Leproux, c'est sans doute là le travail du verrier de

Mantes, Quentin de Clèves.

|

|

|

|

Statue de sainte Barbe

Pierre, XVIe siècle.

«««---

Baie 6, détail :

la Vierge tenant l'Enfant

dans l'Arbre de Jessé.

Atelier Jean Riou, 1612. |

|

|

Baie

n°6 : vitrail de l'Arbre de Jessé, 1612 (1/2).

Longtemps daté du XVIe siècle (comme le

fait le Corpus Vitrearum en 1978), ce vitrail

est maintenant daté de manière certaine

de l'année 1612. L'information est donnée

par Guy-Michel Leproux dans l'ouvrage Vitraux parisiens

de la Renaissance paru en 1993.

En 1612, un marché est passé par un verrier

de Mantes, Quentin de Clèves, à Jean

Riou, peintre verrier parisien. À charge

pour ce dernier de créer un vitrail représentant

un Arbre de Jessé de huit pieds sur 6, soi 2,40

m sur 1,80m (c'est-à-dire les dimensions exactes

de la fenêtre de l'église Saint-Georges),

avec un tympan représentant le Père céleste

entre deux anges.

Un examen précis du vitrail montre que Jean Riou

ne fait pas usage de la technique des émaux,

un art déjà connu, mais encore difficile

à utiliser à cette époque (voir

le texte sur l'émaillerie du verre à l'église

Saint-Martin-ès-Vignes

à Troyes).

En revanche, le verrier utilise massivement la sanguine

et le jaune d'argent (la gloire qui entoure la Vierge

est obtenue de cette manière). Il use aussi d'une

belle variété de grisailles pour les barbes

des rois de Juda.

Guy-Michel Leproux écrit : «Jean Riou traite

le thème de l'Arbre de Jessé de façon

traditionnelle, mais il a l'habileté de ne pas

multiplier les personnages dans cette fenêtre

de petites dimensions et il parvient à conserver

à son œuvre une grande lisibilité.»

Le panneau central du bas, qui représentait à

l'évidence Jessé, a disparu. Le panneau

est maintenant bouché par de la pierre.

Les sept rois de Juda, peints en couleurs assez vives,

surgissent de corolles de fleurs. Les deux du haut offrent

chacun leur couronne à la Vierge.

---»» Suite 2/2

ci-dessous à gauche.

|

|

Baie 6, détail : le roi Salomon ou le roi Manassé.

Jean Riou, 1612. |

|

|

Baie 6, détail : le roi Roboam.

| «««---

Baie 6, détail : un roi de Juda offre sa couronne

à la Vierge. |

|

Baie 6, détail : le roi Josias.

Jean Riou, 1612. |

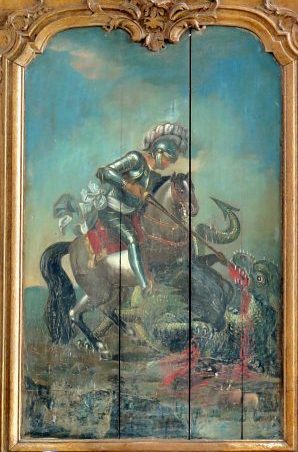

Le bras nord du transept est devenu une partie du bas-côté nord de

la nef.

Ici, vue sur la chapelle nord et l'autel Saint-Georges. |

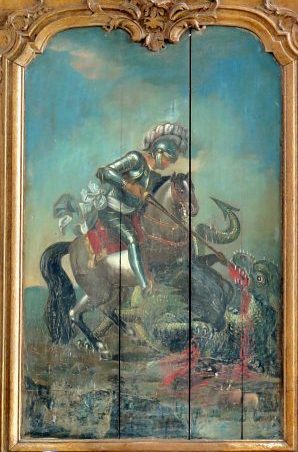

Saint Georges terrassant le Dragon.

Peinture sur bois qui pourrait être du XVIIe siècle.

Autel Saint-Georges dans le bas-côté nord de la

nef. |

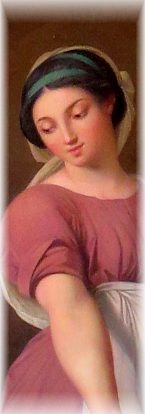

Notre-Dame de Richebourg

Pierre, fin du XVe ou début du XVIe siècle. |

|

Notre-Dame

de Richebourg.

Par son style, cette statue se rapproche plus de la

sculpture troyenne que de la sculpture d'Île-de-France.

Un panneau dans la nef révèle que cette

œuvre, qui suscitait une grande dévotion,

a été cachée par les paroissiens

pendant la Révolution et les dernières

guerres.

|

|

|

|

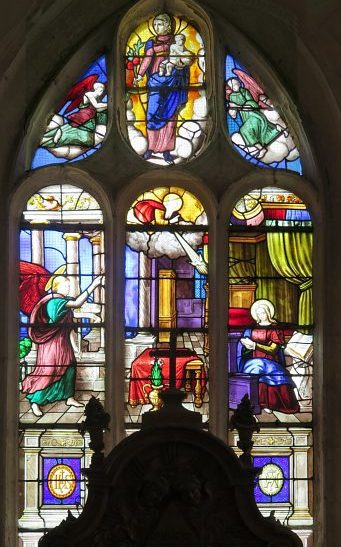

«««---

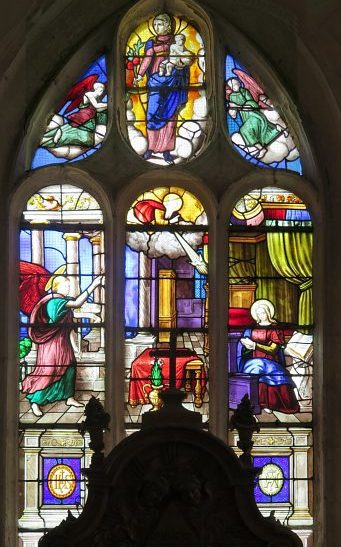

Baie n°5 : l'Annonciation.

Lancettes du XIXe siècle. Tympan du milieu du XVIe

siècle. |

|

Baie n°5, tympan : Vierge à l'Enfant entre

deux anges.

Milieu du XVIe siècle. |

|

Baie

n°5 : vitrail de l'Annonciation.

La scène principale est, pour l'essentiel, du

XIXe siècle. En revanche, le tympan comprend

en majorité des vestiges datés du milieu

du XVIe siècle. Si les deux anges qui entourent

la Vierge à l'Enfant semblent bien en totalité

du XVIe, il est clair que le visage de la Vierge, disproportionné,

est une retouche du XIXe siècle.

|

|

|

Baie n°11 : l'Adoration des Mages.

Premier tiers du XVIe siècle. |

Baie n°11, détail : la Vierge. |

|

|

Baie n°11 : vitrail de l'Adoration des Mages.

C'est, dans l'église Saint-Georges, le second grand

vitrail daté de la Renaissance. Le Corpus Vitrearum

donne le premier tiers du XVIe siècle.

Dans le tympan, les quatre angelots qui meublent les

deux soufflets paraissent anciens, tout comme les trois

angelots de la mouchette supérieure.

Les mages sont habillés de beaux costumes typiques de

la cour de France à la Renaissance.

Il faut renouveler l'hypothèse d'un transfert, au début

du XVIe siècle, de l'utilisation des fonds disponibles.

L'Arbre

de Jessé et l'Adoration des Mages, vitraux d'une

qualité certaine, semblent être d'origine. On peut penser

d'autres fenêtres étaient aussi ornées de verrières

de qualité, malheureusement perdues, et sans aucune

traçabilité de la perte.

D'où l'idée que, une fois la décision prise de ne pas

construire la nef gothique, les fonds de la famille

Sabrevois et tous les autres dons auraient été utilisé

pour parer l'église d'une vitrerie historiée de très

bonne qualité.

|

|

Baie n°11, détail : le Mage Gaspard. |

Baie n°11, détail : les Mages Melchior et

Balthazar. |

|

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-GEORGES |

|

Le chœur de l'église et ses boiseries datées du XVIIe

siècle.

À droite, l'autel qui termine le bas-côté sud.

Au sol (sous le tapis rouge), la pierre tombale de Charles de Sabrevois

(† 1537). |

Le chœur est couvert par deux voûtes ogivales, la dernière

étant à quatre pans. |

Clé pendante de style Renaissance dans le chœur. |

Clé pendante dans la 1ère travée de la nef.

|

Jésus avec Marthe et Marie

ou «Une

seule chose est nécessaire»

par Savinien Petit, 1856. |

L'autel Louis XV est en bois doré et peint.

La gloire qui surmonte le tabernacle est du XVIIIe siècle.

|

Les tableaux

de Savinien Petit (1815-1878).

Savinien Petit est un peintre du XIXe siècle totalement

méconnu. En 1841, il entre à l'Ecole des Beaux-Arts

où il reçoit les conseils d'Ingres. Après un

séjour à Rome, il rentre à Paris et se

consacre à la peinture religieuse.

Ses toiles sont rares. À l'heure actuelle, il est surtout

connu pour ses dessins qui font parfois l'objet d'expositions.

Le chœur de l'église néo-romane Saint-Gervais

à Rouen

est orné d'une peinture murale de six saints réalisée par

Savinien Petit.

|

|

Jésus et la Samaritaine

par Savinien Petit, 1863. |

Le chœur de l'église Saint-Georges est éclairé

par des vitraux du XIXe siècle.

Aux tympans des vitraux : les quatre Évangélistes (voir

Jean et Matthieu plus

haut). |

Les nefs gothique et romane vues depuis le chœur.

Dans la nef romane, le filet de protection de la voûte (refaite au

XVIe siècle) masque tous les ornements de la charpente. |

Documentation : «L'église de Richebourg», brochure

éditée par la paroisse, 2002

+ «Corpus Vitrearum, Les vitraux de Paris, de la Région parisienne,

de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais», Éditions du CNRS, 1978

+ «Vitraux parisiens de la Renaissance», Délégation à l'Action artistique

de la Ville de Paris, 1993

+ «Dictionnaire des églises de France», éditions

Robert Laffont, 1966

+ Panneaux d'information dans la nef. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|